阿拉伯風格曲體裁特征的藝術分析

摘要:阿拉伯風格曲是浪漫主義時期出現的小型音樂體裁,它源于建筑、繪畫等領域用來描述精致裝飾、復雜圖案的術語——“Arabesque”。在西方音樂中,阿拉伯風格曲對應音樂中的裝飾和復雜的音型。文章主要以舒曼、里亞多夫這兩位作曲家的《阿拉伯風格曲》為研究對象,對兩首作品進行樂譜分析和風格解讀,以此探討阿拉伯風格曲的體裁特征。

關鍵詞:音樂體裁;阿拉伯風格曲;樂譜分析;風格特征

中圖分類號:J624.1 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2022)01-0-03

通過對《新格羅夫音樂辭典》中“Arabesque”詞條的進一步分析,得出這一風格在音樂上對應裝飾和復雜音型,其中有三點最為突出:一是對基本主題進行對位聲部裝飾;二是以音階、回音音型等方式進行修飾(此技巧對十九世紀變奏曲產生了影響);三是快速但又不影響和聲功能架構的修飾性和聲變化[1]。筆者在IMSLP國際樂譜網站上對“Arabesques”這一類型的音樂作品進行了檢索,共獲得相關作品67首。其中,德彪西、舒曼、西貝柳斯、李斯特、里亞多夫等作曲家均有此體裁的相關創作。文章對里亞多夫、舒曼這兩位音樂家的阿拉伯風格曲進行重點解讀。

1 兩首阿拉伯風格曲的音樂形態分析

1.1 舒曼《阿拉伯風格曲》Op.18

1.1.1 曲式結構與細節分析

舒曼的《阿拉伯風格曲》(Op.18)創作于1839年,是舒曼音樂創作當中唯一以“阿拉伯風格曲”命名的鋼琴獨奏作品。

作品為C大調,2/4拍,輕巧而柔和細膩的快板,采用回旋曲式創作而成(曲式結構圖見表1)。

疊部為一個引申型中段構成的單三部曲式,在全曲中間隔出現三次,均為原樣重復,在全曲中占有突出地位。疊部中高聲部的主題旋律在連續的附點音型中展開,弱奏,加之中聲部的琶音流動織體和低聲部的級進短句,給人以輕柔、流動之感,應和著作品標題下方的風格提示“Leicht und zart”(輕巧而柔和細膩的)。值得注意的是,疊部在主調織體形態的基礎上,強調高聲部和中聲部之間細密的節奏交錯,其中呈現的連續、密集的織體狀態體現了阿拉伯花紋細密交織的特點。

插部一(B)與疊部之間的對比非常明顯,是一個由新材料發展而成的小型回旋曲式。其中最重要的織體特征在于:插部一中,男高和女高聲部時而以平行八度的方式齊奏旋律,時而以對話的方式演奏旋律。這種構思不僅加厚了插部一的旋律線條,更重要的是相較于疊部而言,織體也得到了簡化,因此在插部一中,體現出的阿拉伯風格特征較弱。

插部二(C)是一個融合了疊部元素的發展而成的單三部結構。在主題元素的使用上與疊部產生了呼應,在織體上相較于疊部而言進行了一定的簡化,在各個聲部頻繁出現的附點節奏型,具有與疊部相似的連續、細密交織的特點。因此在插部二中,阿拉伯風格曲的特征也得到了一定的體現。

作品的最后一段被舒曼命名為“Zum Schluss”,直譯為“在結束前”(“in closing”)。這一術語從音樂層面上來說,相較于“Coda”更多地體現出強烈的終止感和鮮明的裝飾性,具有浪漫主義的內涵[2]。就本曲來說,這一段落的音樂表現力還被豐富的離調和聲和最終的不完滿全終止所強化。

1.1.2 作品中的阿拉伯風格特征體現

舒曼的《阿拉伯風格曲》,從整體織體上看,前文已指出樂曲的疊部在織體、聽覺效果中所體現的阿拉伯風格特征。此外,作品中的一些裝飾性特征以及非功能性的和聲修飾也體現出了阿拉伯風格特征。

(1)裝飾音型的運用

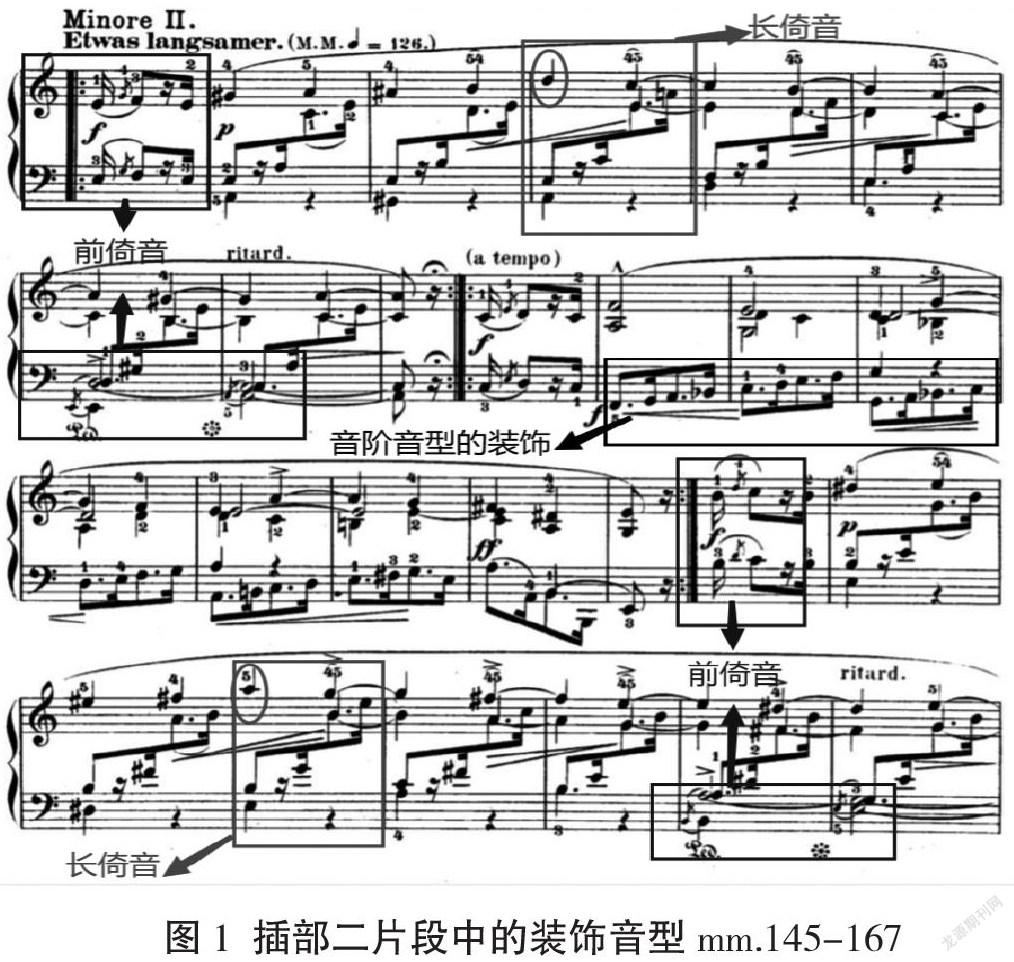

第一,強拍長倚音[3]:插部二中的高聲部旋律處以和弦外音的身份出現了兩次(見圖1,mm.147,163),起修飾和強調作用。

第二,前倚音:在疊部、插部二、連接段以及終曲中多次出現,是舒曼在整首作品中使用頻率最高的裝飾音型。疊部中的前倚音起到修飾旋律的作用;連接段落中的前倚音在高聲部與低聲部中多次出現,讓這個原本具有多聲部層次的復雜段落更富有裝飾性;插部二、終曲部分的高聲部、低聲部中也使用了前倚音進行了聲部修飾,在插部二中出現次數較多。

第三,附點節奏的音階:插部二左手連續上行的附點節奏音階對聲部線條進行了細致和鮮活的修飾,如圖1所示。

第四,回音裝飾:如圖2所示,以d2音為中心的順回音出現在以二分音符構成的氣息悠長的高聲部旋律中,給旋律增添了浪漫主義韻味的同時,也體現了阿拉伯風格的精巧特征。

(2)非功能性的和聲修飾

以插部一中的音樂片段為例,該片段在e小調的調性框架中,隨著旋律聲部(女高和男高聲部)半音化的級進上行,男低與女中聲部的跟隨、配合,縱向聲部構成的和聲表現出色彩性、修飾性的特點,在功能上較為模糊。這種非功能性的和聲修飾,在一定程度上體現了阿拉伯風格曲的和聲變化特征。

1.2 里亞多夫《阿拉伯風格曲》Op.4

1.2.1 曲式結構與細節分析

這首《阿拉伯風格曲》是里亞多夫在1878年完成的一套鋼琴套曲,共包含四首阿拉伯風格曲。文章選擇鋼琴套曲中第四首阿拉伯風格曲進行介紹。

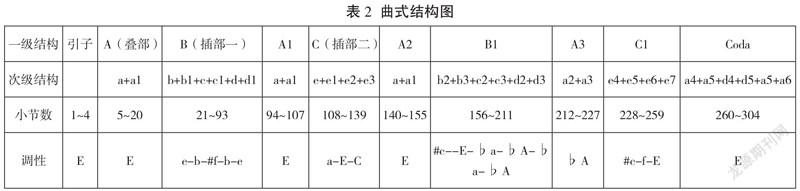

這一首阿拉伯風格曲為E大調,2/4拍,速度為Vivace(活潑的),采用了回旋曲式結構(曲式結構圖見表2)。

第一疊部在E大調上展開,其中富有個性的節奏主題?? 在全曲中貫穿發展。

插部一(B)是基于疊部材料的變化發展。其中,旋律聲部、和聲聲部以及音樂力度有層次地逐步疊加,在柱式和弦織體以及較快的速度狀態下,表現出細密和飽滿的音響效果。

插部二(C)與疊部之間的對比較大,是由一個新主題通過轉調、模進后形成的段落,共由四個平行樂句構成。插部二相比于插部一的結構和篇幅,顯得較為簡短。在音樂表現上體現出抒情、歌唱性的特征,與疊部和插部一體現的快速、富于動力的音樂風格形成了鮮明的對比。

在尾聲中,疊部的節奏動機和插部一中的元素在這一段落再次充分展現,并且與最后一次主部再現融合在一起做了結束性陳述。在快速的節奏和細密飽滿的音響效果中,結束全曲。

1.2.2 作品中的阿拉伯風格特征體現

第一,片段化、多樣化特征。《德彪西和片段》中,詩人馬拉美有這樣一段話來描述“Arabesque”的特征:“我們只是簡單地比較它的各個方面,并對它們的多樣性輕描淡寫。我們想象出一個可愛的、轉瞬即逝的、相互交叉的場景。我們認識到的阿拉伯風格,它在驚訝中跳躍,演奏不安的和弦;或者,通過一個突然的離題(絕不是令人不安的),即使它被隱藏。”[4]作者琳達·康明斯(Linda·Cummins)對這段話再次進行了解釋:我們認識到的阿拉伯風格曲,在它的各種形式中經常以違背預期的方式出現,它的力量是片斷和整體之間的張力[4]。

里亞多夫的這一首作品與馬拉美所描述的阿拉伯風格曲似乎對應了起來。前文中提到極富有個性的節奏主題,在四個疊部(A、A1、A2、A3)以及插部一(B、B1)、尾聲中貫穿發展,在柱式和弦織體以及快速的、較為跳躍的狀態下,表現出細密和飽滿的音響效果,構成了片段與整體之間的張力。插部一與疊部的主題素材十分相似,體現在曲譜中的特征是:對連續的節奏動機進行了“堆砌”,還同時發生在不同的聲部層次,形成“對話”,進一步提升了音響的密度和厚度。插部一體現出馬拉美所說產生“偏差、混淆”的特征,來減少與疊部的相似性。而插部二進行的這一段抒情敘述,如同在一個活躍場景中出現的一段“離題”,作曲家在描寫多樣性的同時,又帶領聽眾進入一個可愛、溫馨的場景之中。

第二,裝飾音型。裝飾音型首次出現在疊部(A)第一樂句的半終止處,位于強拍的四分音符上又標記了重音記號,有明顯的強調意味;插部一中也出現了類似的裝飾音型,在高聲部中,弱拍的八分音符趨向于強拍的音符,起到修飾旋律的作用。

第三,快速變化的和聲與調性軌跡。一方面是全曲頻繁轉調或者離調,特別是在插部一(B與B1段落)中,調性較為模糊且非常不穩定;另一方面是半音式的和聲運動,不影響和聲的功能結構,起到修飾或是推動音樂情緒發展的作用。其中插部二(C)與主部之間的對比較強,是由一個新主題通過兩次轉調、模進后形成的展開性段落,兩次遠關系轉調讓同一樂句的變化重復更具張力,也讓這一段音樂的色彩明暗對比更為明顯。

2 結語

通過對阿拉伯風格曲這一體裁以及兩首阿拉伯風格曲進行的一次簡要探討,筆者認為阿拉伯風格曲這一體裁或許有以下幾個特征:一是較多地使用不同類型的裝飾音型對旋律進行修飾,讓音樂富有精致、變換豐富的特點;二是常使用較為復雜的節奏音型,讓聲部之間產生強弱拍的交錯,構成密集、連續的織體狀態,以及通過層次的疊加、堆砌,造成飽滿的音響效果;三是具有片段化、多樣化的特征;四是通過頻繁的離調、轉調構成一系列和聲的快速變化,讓音樂具有豐富的調性色彩和和聲表現力。

阿拉伯風格曲的音樂元素形態各異,并且常以違背預期的方式出現。因此在學習和認識這一體裁時,并不能將這些特征直接套用在不同的阿拉伯風格曲音樂作品上,要結合作品的個性,具體而論。

參考文獻:

[1] 斯坦利·薩迪.新格羅夫音樂與音樂家辭典[M].倫敦:牛津大學出版社,2001:330.

[2] 查爾斯·菲斯克.表演,分析和音樂想象[J].大學音樂研討會,1996(36):59-72.

[3] 姚恒璐.音樂技法綜合分析教程[M].北京:高等教育出版社,2009:46.

[4] 轉引自琳達·康明斯.德彪西和片段[M].紐約:閃電資源出版社,2006:103.

作者簡介:駱海瀅(1999—),女,浙江紹興人,碩士在讀,研究方向:音樂與舞蹈學。