等速肌力訓練聯合懸吊運動療法對腰椎間盤突出癥患者下肢肌力的影響〔1〕

丁曉晶,陳金,王勇軍,王文龍,周宇,趙健,杜金剛*

(1.天津市北辰醫院,天津 300400;2.天津市人民醫院,天津 300121)

腰椎間盤突出癥(LDH)是臨床常見病和多發病,其定義是腰椎間盤發生退行性病變后,纖維環部分或全部破裂,髓核單獨或者連同纖維環、軟骨終板向外突出,刺激或壓迫竇椎神經和神經根引起的以腰腿痛為主要癥狀的一種綜合征[1],主要癥狀表現為腰痛、下肢放射痛、下肢麻木、下肢無力、大小便功能障礙等[2],嚴重危害患者身心健康。非手術治療是大多數LDH患者的一線治療方法。多項研究[3-5]表明針對LDH患者慢性腰腿疼癥狀,加強腰腹部核心肌力訓練可取得良好效果,但對患者下肢肌力的評估及訓練關注較少。等速肌力訓練系統是目前評價及改善肢體運動功能的一項比較先進和客觀準確的方法。本研究在懸吊運動療法(SET)加強患者腰腹部核心肌力的基礎上,聯合等速肌力訓練系統評估患者患側下肢肌力,觀察其臨床療效,為康復治療提供優化方案。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2020年7月—2021年6月于天津市北辰醫院康復科就診的門診及住院患者30 例。按照隨機數字表法分為觀察組及對照組,每組15 例。對照組中男7 例,女8 例,年齡(47.73±9.11) 歲,病程(3.27±1.58) 個月,體質量(70.00±9.20) kg;觀察組中男6 例,女9 例,年齡(47.00±9.95) 歲,病程(3.40±1.55) 個月,體質量(69.80±8.29) kg。約90%受試者腰椎間盤突出節段為腰4-5和/或腰5-骶1。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經院倫理委員會批準,并與入選患者簽署知情同意書。

1.2 納入和排除標準

納入標準:年齡18~60 歲;慢性腰腿疼痛;符合2012年第4版《實用骨科學》中關于LDH的診斷標準[6],根據其臨床表現及CT或MRI檢查確診為腰椎間盤突出癥。排除標準:脊柱及下肢手術史;合并重要臟器嚴重原發疾病;腰椎MRI或CT提示髓核脫垂嚴重或伴有嚴重馬尾綜合征;合并下肢嚴重膝關節疾病;妊娠、脊柱腫瘤、結核等病變;依從性差,不能堅持完成4 周康復訓練者。

1.3 治療方法

所有患者均給予常規康復治療:包括科室常用物理因子治療(如激光療法、磁振熱、電腦中頻等)、腰椎牽引、筋膜松解手法、Maitland技術、脈沖槍輔助治療及對癥藥物治療等。對照組在常規康復基礎上增加SET,觀察組在對照組基礎上再增加患側下肢膝關節等速肌力訓練。所有患者均連續治療4 周,每周5 d,每天1 次。

SET[7]:采用天津祥和堂科技有限公司薈康SET懸吊系統,由同一名康復治療師進行評估及訓練。患者在懸吊系統下首先按照下列5 個動作完成弱鏈測試:仰臥搭橋;仰臥骨盆上抬;俯臥搭橋;側臥外展;側臥內收(見圖1-圖5)。根據測試結果,治療師按懸吊訓練原則循序漸進激活目標肌群,每個動作訓練3~4組,每組4~5 次,訓練負荷逐漸加大,訓練維持4 周,每周5 次,每次約30 min。

圖1 仰臥搭橋

圖2 仰臥骨盆上抬

圖3 俯臥搭橋

圖4 側臥外展

圖5 側臥內收

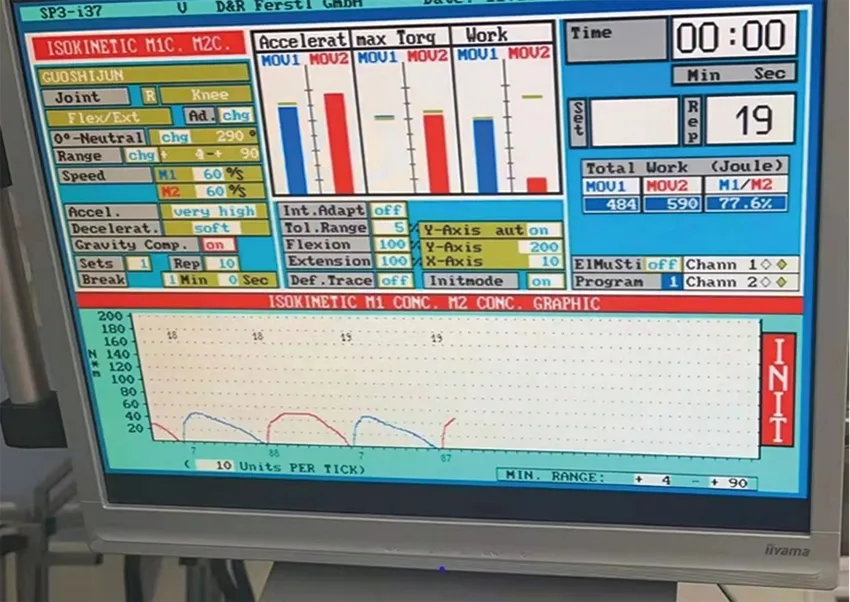

等速肌力訓練:采用德國IsoMed2000型等速測試與訓練系統(圖6-圖7),由同一名康復治療師進行評估及訓練。訓練前對所有患者進行雙側下肢膝關節等速肌力測試。測試后觀察組患者在常規康復治療及SET訓練基礎上,再給予患側下肢膝關節屈伸等速肌力訓練。訓練方案:分別以120°/s,90°/s,60°/s的角速度各訓練3組,每組20 個,每組之間休息1 min,每次訓練約30 min。

圖6 等速肌力訓練設備

圖7 等速肌力訓練設備顯示界面

1.4 療效評定

1.4.1 日本矯形外科協會下腰痛評分標準

日本矯形外科協會下腰痛評分標準(JOA)[8]主要包括5 項內容:主觀癥狀(最高9 分)、客觀體征(最高6 分)、日常生活活動能力評估(最高14 分),膀胱功能(-6~0分)。滿分為29 分,得分越高表示癥狀越輕,得分越低表示癥狀越嚴重。

1.4.2 Oswestry腰椎功能障礙指數量表

Oswestry腰椎功能障礙指數量表(ODI)[8-9]共10 項評估內容:腰痛疼痛程度、生活自理程度、步行、提物、站立、坐姿、是否干擾睡眠、社會生活、性生活、旅游等方面,每個評估內容為0~5 分,總分50 分。得分越高表示腰椎功能障礙越嚴重。

1.4.3 目測類比評分法

目測類比評分法(VAS)[10-12]:在紙上劃一長10 cm的清晰橫線,一端為0,另一端為10,0~10代表從無痛到劇痛不同等級疼痛程度。

1.4.4 等速肌力測試

等速肌力測試[13]中膝關節屈伸峰力矩(PT)是運動過程中膝關節屈肌和伸肌收縮所產生的最大力矩輸出,代表肌肉能產生的最大力量,是反映肌肉力量的金指標。

1.4.5 相對峰力矩

相對峰力矩[PT/體質量(BW)]:即膝關節屈伸肌PT值與受試者BW的比值,排除BW的影響因素,使個體間具有可比性。

1.4.6 屈伸比值

屈伸比值即膝關節屈、伸肌峰力矩比值(F/E),反映主動肌與拮抗肌的肌力平衡情況,對判斷膝關節的穩定性有重要意義。

1.5 統計學方法

2 結 果

2.1 兩組治療前后JOA和ODI及VAS評分比較

兩組治療前JOA,ODI和VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組三項評分均較治療前改善,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組治療后三項評分改善均優于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)(見表1)。

表1 兩組治療前后JOA和ODI及VAS評分比較 單位:分

2.2 兩組治療前健側和患側肌力數值比較

治療前兩組健側測試結果比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者患側屈PT、伸PT、屈PT/BW、伸PT/BW均比健側有明顯下降,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者患側與健側F/E值的比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(見表2)。

表2 兩組治療前膝關節等速肌力測試結果

2.3 兩組治療前后組內肌力數值比較

治療后兩組健側屈PT、伸PT、屈PT/BW、伸PT/BW和F/E與治療前比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患側除F/E(P=0.211)外的其他數值及對照組患側各數值均比治療前提高,差異有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 兩組治療前后膝關節等速肌力測試結果

2.4 兩組治療后患側與健側肌力數值比較

治療后對照組患側屈PT、伸PT、屈PT/BW和伸PT/BW與健側比較,差異有統計學意義(P<0.05),但F/E比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組患側屈PT、屈PT/BW和F/E與健側比較,差異均無統計學意義(P>0.05),而患側伸PT和伸PT/BW與健側比較,差異有統計學意義(P<0.05)(見表4)。

表4 兩組治療后膝關節等速肌力測試結果

2.5 兩組治療后患側肌力數值比較

治療后,觀察組患側屈PT、屈PT/BW、伸PT/BW比對照組有明顯改善,差異有統計學意義(P<0.05),而伸PT和F/E改善情況與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)(見表5)。

表5 兩組治療后患側膝關節等速肌力測試結果

3 討 論

近年來由于人口老齡化、久坐等不良的工作生活習慣、肥胖的高發、缺乏預防意識和保健措施、缺乏“自我改變”的積極性、運動過少等原因,腰椎間盤突出癥的發病率逐年上升,且呈年輕化趨勢。一項流行病學研究[14]顯示,我國LDH發病率約達25%,其中中青年約占患病人數的80%。最近柳葉刀一項有關2019年康復的全球疾病負擔研究也表明[15]:在204 個國家中,134 個國家最普遍的導致傷殘壽命損失年(YLDs,即處在低于最佳健康狀況的時間)延長的疾病是腰痛。LDH主要表現為慢性腰腿疼痛,對患者日常生活及工作、學習等均造成嚴重影響。非手術治療(綜合康復治療)是大多數LDH患者首選的治療方法,一般保守治療至少4~6周,包括休息、物理治療、牽引、推拿按摩等中醫傳統療法、整脊療法、藥物治療等[16-18]。

目前多項研究[3-4,19]表明,采取懸吊運動療法加強腰腹部核心肌力訓練對改善LDH患者慢性腰腿疼痛癥狀效果顯著。SET懸吊訓練系統[19]可以高效、精確地激活腰腹部深層的穩定肌群,提高腰腹部神經肌肉的控制能力,從而提高腰椎的穩定性。這與本研究結果相似,表明常規康復治療加SET訓練可有效改善患者慢性腰腿疼痛癥狀。

本研究結果顯示治療前兩組患側肌力數值(除F/E外)均比健側有明顯下降(P<0.05),說明LDH對患者患側下肢肌力影響較大。另外,本研究還發現,與觀察組相比,對照組患者患側下肢肌力雖然較治療前有所改善,但與健側相比仍有較大差距(P<0.05)。這與周賢麗等[20]研究結果相似,該研究發現LDH患者經保守治療后徒手肌力檢查雙側膝關節屈伸肌力無明顯差異,患者腰腿疼痛等臨床癥狀緩解,行走正常,但經過等速測試則發現患側膝關節屈伸肌力仍明顯低于正常,患側下肢肌力并未隨臨床癥狀的緩解而恢復。而雙下肢肌力的不平衡,可能是導致LDH患者癥狀復發,或引起下肢各關節退變性疾病的原因之一。因此,本研究在對照組基礎上增加患側下肢等速肌力訓練。等速肌力訓練技術采用計算機輔助技術,能比較準確地檢測出徒手肌力測試所不能分辨的肌力變化,是目前評價肢體運動功能的一項比較先進和客觀準確的方法。等速肌力訓練系統可提供多種訓練模式,并可有效控制訓練負荷,確保訓練在所需要的關節活動范圍內進行,為受試者提供最佳保護。該儀器可提供無重力條件下的訓練,適用于各期患者康復的主動、被動訓練,可任意調節加速度、減速度,有助于提高患者在康復期的訓練功效,并借助新穎的圖表形式直觀分析測試與訓練過程,提高患者參與的積極性。目前該技術較多應用于肌骨疼痛、各類骨折術后患者的肢體功能康復。本研究中觀察組增加患側膝關節屈伸等速肌力訓練,4 周后,患者下肢膝關節各項肌力測試結果均接近健側數值,其中屈PT、屈PT/BW與健側數值已無明顯差異(P>0.05)。與對照組相比,觀察組患側下肢肌力改善更加明顯,其中膝關節屈肌肌群肌力已恢復至健側水平。由此可推斷等速肌力訓練早期對膝關節屈肌肌群肌力進步貢獻更大,而膝關節伸肌肌群肌力想要恢復至健側水平可能需要更長的訓練時間。

綜上所述,針對LDH患者,SET訓練結合常規康復治療可有效緩解患者的慢性腰腿疼痛癥狀,但患者健側、患側下肢肌力仍有較大差距,在此基礎上增加對患側下肢的等速肌力訓練后,患側下肢肌力尤其是屈肌肌群改善更加明顯。提示臨床上除重視LDH患者腰部治療外,還應重視LDH患者的下肢肌力訓練,更好地改善患側下肢肌力,使雙下肢肌力趨于平衡,進一步提高康復療效,優化LDH患者的臨床康復方案。此研究不足之處是樣本量較小,需后續進一步擴大樣本量研究,治療時間亦可適當延長,以觀察膝關節伸肌肌群恢復的時間。另外可增加評估時間點,更好地觀察等速肌力訓練對患者下肢肌力改善的時間進程,為完善LDH患者康復方案提供更加有力的證據支持。