缺血性腦卒中患者各病程分期中血清超氧化物歧化酶水平的變化及意義

周程艷,陽文輝

(1.廣西壯族自治區人民醫院皮膚科;2.廣西壯族自治區人民醫院檢驗科,廣西 南寧 530000)

腦卒中是嚴重危害人類生命安全的難治性疾病,其中缺血性腦卒中(cerebral ischemic stroke,CIS)全球約有1 824.7萬患者,發病率遠高于出血性腦卒中[1]。缺血性腦卒中又名腦梗死,是指因腦部血液循環障礙,缺血、缺氧所致的局限性腦組織的缺血性壞死或腦軟化,其具有高發病率、高復發率、高致殘率、高病死率,是世界范圍內慢性殘障的主要原因之一,目前仍缺乏改善腦卒中后功能恢復的有效方法[2-3]。血清超氧化物歧化酶(SOD)是反映氧自由基水平的主要觀察指標,其作為重要的抗氧化酶被各國學者重視與研究。有研究表明缺血性腦卒中患者自由基的產生機制與SOD有關[4-5]。然而缺血性腦卒中的治療不能一概而論,應根據不同的病因、發病機制等相應施治,而關鍵則在分型和分期,通過綜合全身狀態,來實施個體化治療。國內迄今尚未見血清SOD水平與缺血性腦卒中患者各病程分期的相關性研究。因此,本研究探討血清SOD水平在缺血性腦卒中患者各病程分期的變化及相關性,以為臨床防治缺血性腦卒中疾病提供新的依據和方法。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取廣西壯族自治區人民醫院2016年1月至2017年7月收治的220例缺血性腦卒中患者作為研究對象,按病程分期分為急性期138例、恢復期44例、后遺癥期38例。選取140例同期健康體檢者作為正常對照組。對照組男性85例,女性55例;年齡51~86歲,平均年齡(62.58±8.03)歲。急性期患者男性81例,女性57例;年齡51~95歲,平均年齡(67.49±10.17)歲。恢復期患者男性33例,女性11例;年齡51~85歲,平均年齡(66.96±10.13)歲。后遺癥期患者男性23例,女性15例;年齡51~79歲,平均年齡(65.47±9.37)歲。各組研究對象一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經廣西壯族自治區人民醫院醫學倫理委員會審批通過。診斷標準參照第四屆全國腦血管病學術會議修訂的缺血性腦卒中診斷標準[6]并經臨床確診。納入標準:符合上述診斷標準者。排除標準:①患有嚴重心、肝、腎或甲狀腺功能異常;痛風、系統性紅斑狼瘡、惡性腫瘤、自身免疫性疾病者;②曾經患有心腦血管疾病患者。

1.2 檢測方法 儀器與試劑:全自動生化分析儀(美國貝克曼公司,型號:AU-5800)、SOD測定試劑盒(北京華宇億康生物技術有限公司)。所有分組病例均采集清晨空腹靜脈血5 mL,3 500 r/min離心5 min,取血清。采用SOD底物法進行檢測,所有操作均按照說明書操作。

1.3 統計學方法 采用SPSS 21.0統計學軟件進行分析,血清SOD水平使用均數±標準差(±s)表示,多組間比較采用F檢驗,組間兩兩比較采用獨立樣本t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

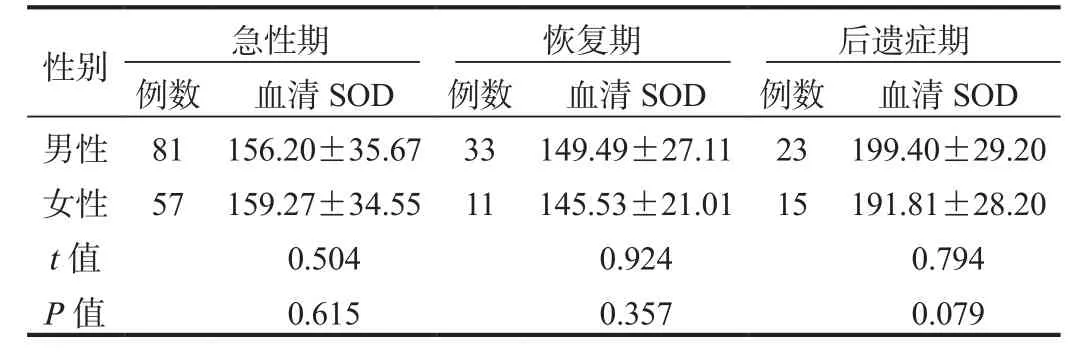

2.1 不同性別患者的血清SOD水平比較 各個分組內不同性別患者血清SOD水平比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 不同性別患者的血清SOD水平比較(U/mL ,±s )

表1 不同性別患者的血清SOD水平比較(U/mL ,±s )

SOD:超氧化物歧化酶。

性別 急性期 恢復期 后遺癥期例數 血清S O D 例數 血清S O D 例數 血清S O D男性 8 1 1 5 6.2 0±3 5.6 7 3 3 1 4 9.4 9±2 7.1 1 2 3 1 9 9.4 0±2 9.2 0女性 5 7 1 5 9.2 7±3 4.5 5 1 1 1 4 5.5 3±2 1.0 1 1 5 1 9 1.8 1±2 8.2 0 t值 0.5 0 4 0.9 2 4 0.7 9 4 P值 0.6 1 5 0.3 5 7 0.0 7 9

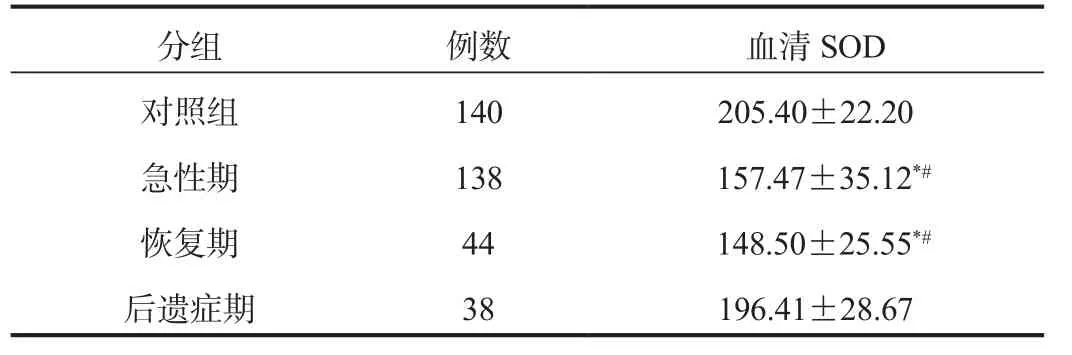

2.2 缺血性腦卒中各分期患者與對照組患者血清SOD水平比較 急性期和恢復期患者血清SOD水平與對照組差異有統計學意義(P<0.01),后遺癥期患者血清SOD水平與對照組差異無統計學意義(P>0.05)。各分期患者組間兩兩比較,后遺癥期患者血清SOD水平高于急性期和恢復期,差異均有統計學意義(均P<0.01)。見表2。

表2 各分期患者與對照組患者血清SOD水平的比較(U/mL , ±s )

表2 各分期患者與對照組患者血清SOD水平的比較(U/mL , ±s )

注:與對照組相比,*F值 =120.802,*P<0.01;與后遺癥期相比,#F值 =26.621,#P<0.01。SOD:超氧化物歧化酶。

分組 例數 血清S O D對照組 1 4 0 2 0 5.4 0±2 2.2 0急性期 1 3 8 1 5 7.4 7±3 5.1 2*#恢復期 4 4 1 4 8.5 0±2 5.5 5*#后遺癥期 3 8 1 9 6.4 1±2 8.6 7

3 討論

缺血性腦卒中有著較高的發病率、致殘率、復發率和病死率,嚴重危害著人類的生命安全。隨著我國人口老齡化和經濟水平的提升以及生活習慣的變化,缺血性腦卒中的治療已成為臨床不容忽視和亟待解決的重大課題之一[7]。有研究認為,缺血性腦卒中的發病存在明顯的性別和年齡特征[8-9]。本研究中,缺血性腦卒中患者男性占比為62.27%,女性占比為37.73%,提示不同性別人群中男性比女性的缺血性腦卒中發病率高,可能與男性人群吸煙、飲酒等生活習慣相關[10]。然而缺血性腦卒中患者各分期中不同性別之間的血清SOD水平差異無統計學意義(P>0.05),進一步表明血清SOD水平的高低與性別無關。

缺血性腦卒中的發病機制較為復雜,自由基損傷為目前公認的發病機制之一,缺血性腦卒中發病后機體會產生大量的自由基,促使細胞膜的脂質過氧化,從而導致細胞膜損傷、腦水腫及神經元死亡[4]。在生理狀態下,機體自由基的生成與清除為動態平衡,當自由基的生成超過了機體的清除能力,則會使組織細胞化學結構發生破壞性反應,形成不可逆的損傷[11]。SOD是機體內天然存在的自由基清除因子,能夠防止氧化自由基對腦細胞的損傷,減少缺血和再灌注時腦組織過氧化產物的生成,提高大腦皮層的耐氧能力,防止腦水腫形成,減輕腦水腫的程度[12]。因此血清SOD的變化在一定程度上可以反映機體內自由基清除能力的變化[5]。有研究表明血清SOD水平的檢測對缺血性腦卒中患者的腦損傷程度及預后評估有著重要的臨床意義[13-14]。從本研究結果顯示,急性期與恢復期患者的血清SOD水平明顯低于對照組(均P<0.01),然而后遺癥期患者血清SOD水平與對照組差異無統計學意義(P>0.05)。進一步對缺血性腦卒中患者各分期進行兩兩比較發現,后遺癥期患者血清SOD水平高于急性期和恢復期,差異有統計學意義(P<0.01),而急性期患者血清SOD水平與恢復期差異無統計學意義(P>0.05)。這可能與后遺癥期患者在經過了持續的干預治療后,腦損傷的情況逐步得到了改善有關。

鄭立沖等[15]進行了急性腦梗死患者早期血清SOD水平的變化及意義研究,提示在不同時期檢測腦梗死患者血清SOD水平可為判斷病情發生、發展以及制定合理的治療方案提供可靠依據。本研究顯示血清SOD的水平在缺血性腦卒中的整個病程中不是一成不變的,不能通過一次的SOD水平檢測而對患者進行治療分析和預測。同時,本研究表明血清SOD水平的改變在缺血性腦卒中患者病程分期中存在一定的變化規律,我們可以通過此規律研究不同時間點檢測患者血清SOD的水平與患者的病情變化及復發預后等情況的相關性,以為臨床提供更多的治療和預后監測方法。

綜上所述,缺血性腦卒中患者病程分期中SOD水平有著明顯的差異,其具體原因尚未明確,可能與疾病不同時期機體自由基損傷程度有關,也可能與疾病不同分期使用的治療藥物所引起的SOD水平變化相關。總之,SOD是缺血性腦卒中治療監測中的重要指標,對其進行檢測能夠為臨床提供更多的分期治療信息,所以有必要在患者發病的各個時期定點監測血清SOD水平,從而達到預防疾病的復發及降低疾病惡化率和致死率等目的。