關嶺地區1 519例兒童聽力篩查結果及影響因素分析

楊 凱 ,杜 波 ,柴 龍 ,郭 亮 ,李 進 ,方 娟 ,樊 華 ,陳建忠 ,楊 梅 ,岳龍飛

(1.貴州省安順市人民醫院耳鼻咽喉科;2.關嶺縣人民醫院耳鼻咽喉科,貴州 安順 561000)

兒童成長發育期間一旦發生聽力損失,可能造成交流、認知、語言、閱讀及社交和情感發展的延遲,甚至影響其今后的教育及就業。聽力篩查工作旨在對兒童的聽力損失實現早發現、早干預,我國從國家層面出臺政策為聽力篩查工作提供政策支持和技術指導,相繼出臺了《新生兒疾病篩查管理辦法》(http://www.gov.cn/flfg/2009-03/05/content_1251319.htm)及《兒童耳及聽力保健技術規范》(http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=23623f839ce64d0498e3d372115ecef8),從新生兒聽力篩查到兒童聽力篩查,力爭實現對學齡前兒童聽力保健的全覆蓋。新生兒聽力篩查針對的是一個時間點,主要是出生時,旨在早發現先天性聽力損失的患兒并及時干預。兒童聽力篩查是一個時間段的隨訪,無論是高危兒童還是已經通過新生兒聽力篩查的兒童,都有必要進行一個動態的隨訪,以此及時地發現和干預遲發性、漸進性、獲得性的聽力損失。雖然我國絕大部分地區已開展聽力篩查工作多年,但是在貴州省經濟不發達的偏遠地區和醫療條件較差的貧困地區,聽力篩查工作的開展依然落后[1],調查表明家長重視程度不夠及篩查機構宣傳力度不夠為主要原因。貴州省開展新生兒聽力篩查工作起步較晚,已開展新生兒聽力篩查的各級單位在聽力篩查、患者轉診、宣教及隨訪等方面與其他省份、發達地區差異較大[1-2],2018年貴州省篩查率僅69.7%,深圳市2017至2019年篩查率為95.55%,差異明顯。本研究通過在貴州省安順市關嶺縣進行兒童聽力篩查,了解當地聽力篩查工作的開展情況,探索適合基層醫院的兒童聽力篩查方式。

1 材料方法

1.1 一般資料 研究對象為2019至2020年關嶺縣8家幼兒園在讀兒童,包括4所公立幼兒園,4所私立幼兒園,除篩查期間未到校者,共有1 519例,其中男童832例,女童687例,平均(4.44±1.14)歲。

1.2 篩查前發放家庭情況問卷 內容包括:兒童及父母基本情況,出生情況、疾病史、新生兒聽力篩查情況,母親孕期患病史等。叮囑其家長填好后收回,進行統計分析。兒童由保健老師帶領,以班級為單位,依次排隊進入房間檢查。醫師分為初檢組、處置組、篩查組,每組由2~3名醫師負責。初檢組檢查外耳及電耳鏡檢查,發現耳耵聹轉處置組,其余均到篩查組候檢。篩查組在遠離教室相對較安靜的房間進行篩查,噪聲水平須在40 dB(A)以下,使用篩查型畸變產物耳聲發射儀(DPOAE),DPOAE檢查顯示結果:Pass(通過)或Refer(未通過),雙耳分別測試,首次測試未通過者,復測1~2次,復測有一耳仍未通過者,記錄為“未通過”,記錄到轉診名單。

1.3 觀察指標 初篩“未通過”兒童轉至關嶺縣人民醫院復篩,復篩采用DPOAE(MADSEN Type 1077)及自動聽性腦干反應(ABR)(Test system MB 11)。如有一側耳未通過者,轉診至安順市人民醫院聽力中心進一步檢查,包括純音測聽、行為測聽(MADSEN聽力計1066)、聲導抗(MADSEN Zodiac 1096 SA Clinical)、耳聲發射(MADSEN CAPELLA)、聽性腦干反應(ABR)(ICSChartr EP 200),無法配合行為測聽的兒童需完成及聽性穩態反應(ASSR)(ICSChartr EP 200),為進一步明確聽力損失原因可行顳骨CT、核磁共振(MRI)等檢查。

1.4 統計學方法 使用SPSS 17.0軟件對數據進行統計學分析,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗,多因素分析采用Logistic回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

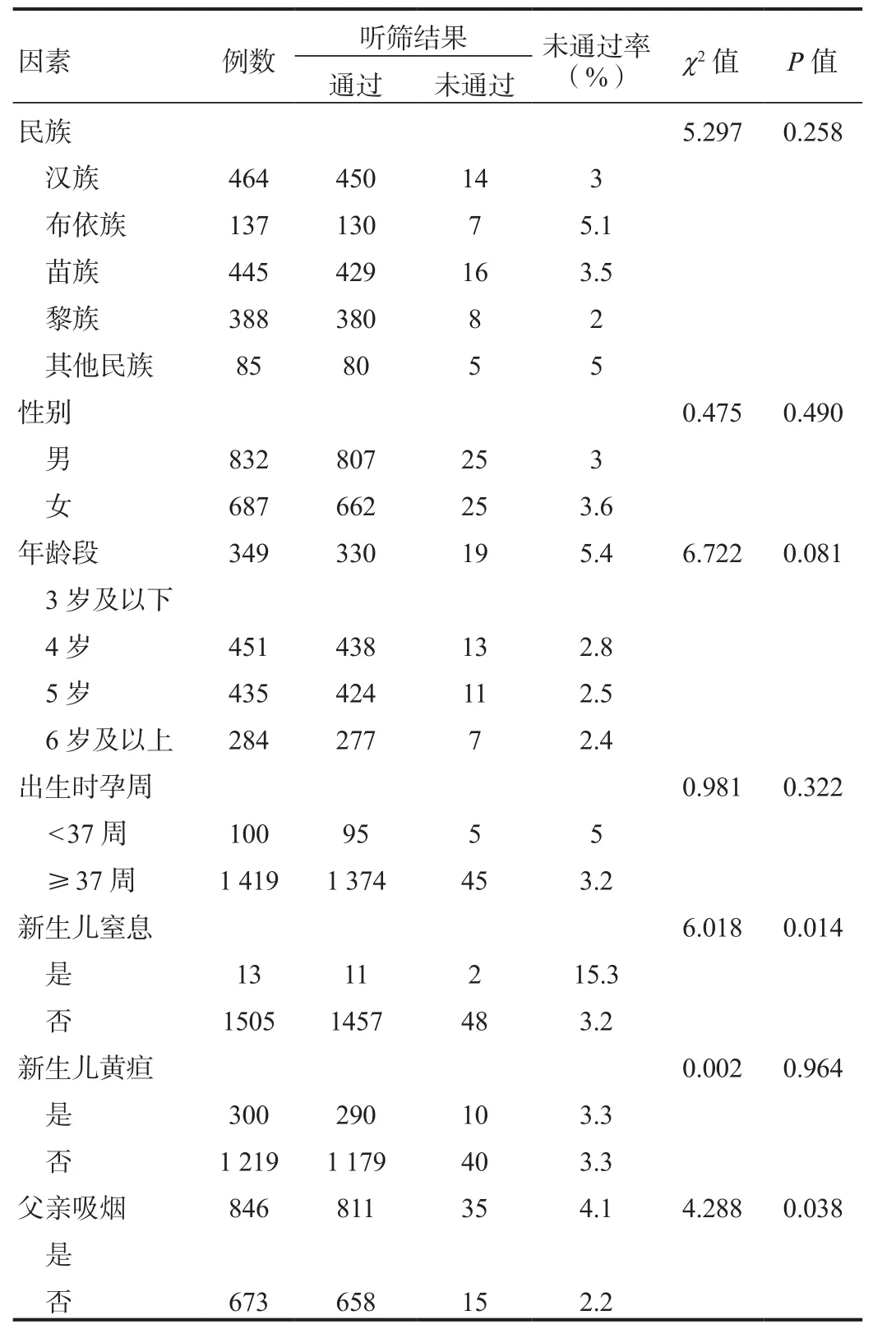

2.1 初篩及復篩結果 1 519例兒童,63.5%(964/1 519)未行新生兒聽力篩查,初篩通過1 307例,未通過212例,初篩通過率為86.04%(1 307/1 519);212例到縣人民醫院復篩,通過162例,合計總通過率為96.7%(1 469/1 519),未通過50例需轉診,轉診率為23.6%(50/212)。不同民族(χ2=5.297,P=0.258)、不同性別(χ2=0.475,P=0.490)、不同年齡段(χ2=6.722,P=0.081)、不同出生時孕周(<37周、≥37周)(χ2=0.981,P=0.322)、是否患新生兒黃疸(χ2=0.002,P=0.964)等組別間兒童聽力篩查未通過率差異無統計學意義;是否患新生兒窒息(χ2=6.018,P=0.014)、父親是否吸煙(χ2=4.288,P=0.038)組間兒童聽力篩查未通過率差異有統計學意義。

表1 不同民族、性別、年齡段兒童聽力篩查結果比較(例)

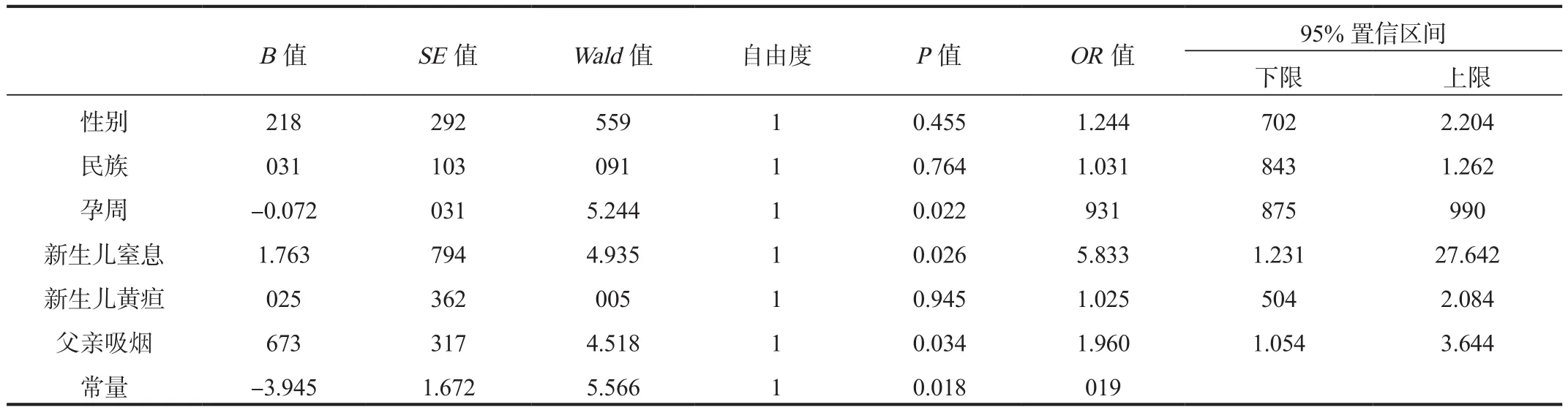

將性別、民族、出生時孕周、新生兒窒息、新生兒黃疸、父親吸煙納入多因素Logistic回歸分析,結果顯示:出生時孕周<37周(早產)(P=0.022)、新生兒窒息(P=0.026)、父親吸煙(P=0.034)使兒童聽力篩查未通過的風險增加,見表2。

表2 多因素Logistic回歸分析

2.2 聽力診斷結果 50例未通過聽力篩查的兒童,接受純音測聽、聲阻抗、行為測聽、耳內鏡等檢查。結果:聽力正常21例(42%)。分泌性中耳炎18例(36%),單耳12例,雙耳6例,聽力損失均為傳導性,輕度15例、中度3例。咽鼓管功能不良8例(16%),單耳6例,雙耳2例,其中5例為輕度傳導性聾,3例聽力正常。感音神經性聽力損失3例(6%),該3例患兒經完善耳聲發射、ABR、ASSR、顳骨CT等檢查,確診為聽神經病1例,聽力損失為雙耳重度,另外兩例病因不明,1例為雙耳重度聽力損失,1例為右耳重度聽力損失。

3 討論

從目前來看,我國的新生兒及兒童聽力篩查工作取得一定進展,但在貴州省內,新生兒及兒童的聽力篩查工作進展不理想[3]。究其原因,本研究認為可能與以下幾個方面有關。第一,家長重視程度不夠。本次研究的1519兒童中,964(63.5%)名兒童未行新生兒聽力篩查,本地區目前新生兒聽力篩查屬于自費項目,對于貧困家庭來說,篩查費用和往返的車費,都是不小的開銷。對于孕期婦女及嬰兒來說,旅途勞頓也是需要考慮的因素。因此,一部分貧困家庭放棄了篩查,或是篩查未通過時放棄進一步的檢查。第二,基層醫院人才、設備缺乏。貴州省調查顯示負責聽力篩查科室以產科較多[1],占39.8%,兒童保健科占28.6%,耳鼻喉科占19.2%,并且在總結中提到總體表現為篩查率低、房屋儀器等硬件設施不健全、宣教形式局限、隨訪管理不全面、人才隊伍不固定。聽力學人才的嚴重缺乏似乎是世界性的問題,美國學者也有同樣的擔憂,在他們的一些機構中,聽力篩查可以由各種人員執行,如樓層護士、志愿者或患者護理技術人員,但是這些人員都不如經驗豐富的聽力學家。在瑞典[4],由兒童保健中心的護士負責大部分聽力篩查工作,少部分地區由聽力診所的聽力學家負責。一般來說,耳聲發射(OAE)與自動聽性腦干反應(AABR)、純音篩查、篩查聲導抗是聽力篩查的幾種常用設備,對一部分患者采用兩種設備聯合篩查能提高準確率。但是,貴州省絕大部分機構(89.6%)[1]僅配備了誘發性耳聲發射(DPOAE),因為其操作簡便,而其余設備因為專業性強、操作相對復雜,很多機構都放棄了這些選擇。

本研究對性別、民族、出生時孕周、新生兒窒息、新生兒黃疸、父親吸煙進行多因素Logistic回歸分析,結果顯示:孕周<37周、新生兒窒息、父親吸煙使兒童聽力篩查不通過的風險增加。早產兒常合并低體重、肺部疾病等,一項俄羅斯的研究顯示,186例早產兒(<32周)中14例(7.5%)有聽力障礙[5],此外,重癥監護病房住院、耳毒性藥物、產后感染、新生兒窒息均可能對兒童的聽力造成影響[6-7]。窒息可能使耳蝸小血管痙攣、毛細血管供血不足等,另外,膽紅素具有神經毒性,可能會影響蝸后神經元突觸傳遞,從而影響兒童聽力[7],但本次研究數據顯示是否患新生兒黃疸組別間兒童聽力篩查未通過率差異無統計學意義。漢族兒童與少數民族兒童未通過率差異無統計學意義,與此相同的研究是2009年王幼勤的調查結果顯示少數民族兒童聽力殘疾率(2.18%)與漢族兒童聽力殘疾現患率(1.73)差異無統計學意義;少數民族的聽力減退和聽力殘障的現患率與漢族比較,差異無統計學意義[8]。近年來隨著各地城鎮化的發展,少許民族地區基礎設施、居住環境衛生條件等改善,漢族與少數民族雜居,使得生活習慣等差別逐漸減少,故而在疾病的發生發展方面亦有相似之處。LAMPRECHT-DINNESEN A等[9]研究認為在男嬰耳蝸長度及外耳道容積均大于女嬰,可能造成聽力篩查結果的性別差異,本次研究結果性別無差異。年齡較小的兒童外耳道容積較小,配合程度不佳,可能影響篩查結果,但本次研究結果各年齡組間差異無統計學意義(P>0.05)。

DEDHIA K等[10]在研究提到,分泌性中耳炎引起短暫性聽力損失是兒童聽篩未通過的重要原因之一,并且暫時性聽力損失的發病率遠遠高于永久性聽力損失的發病率。本次研究前期的流行病學調查中,當地縣人民醫院一年內就診的耳科兒童患者中分泌性中耳炎占21%(34/161),本次篩查中最終接受聽力學診斷的38例兒童中,分泌性中耳炎16例(42%)。國內多項兒童聽力篩查研究中分泌性中耳炎檢出率均較高,馬晶等[11]在黃石的聽力篩查中分泌性中耳炎檢出率約為65.2%(47/72),李娟娟等[12]在深圳市龍崗區篩查項目中約占25.26(168/665)。分泌性中耳炎多因感冒、中耳感染、中耳腔存在負壓等而產生,本研究中16例分泌性中耳炎的患者中,有10例兒童父親吸煙,盡管被動吸煙與分泌性中耳炎發病的相關性目前存在爭議。支持者認為煙草可直接損失咽鼓管黏膜、導致咽鼓管表面活性物質減少,還能使機體處于不利狀態,增加了咽鼓管損傷的可能。雖然其具體的機制尚待進一步的研究證實,但是遠離吸煙環境降低分泌性中耳炎發病率的可能性是存在的[13]。

在 The American Academy of Audiology:Childhood Hearing Screening Guidelines中建議:3歲及其以上兒童使用純音篩查;3歲以下,發育能力無法接受純音篩查的學齡前和學齡兒童使用耳聲發射篩查;如果以上兩種方式未通過,需在第二階段中行鼓室聲導抗篩查,這是一個完整、理想的篩查設備體系;但他們同時也提到,應該依據地區的資源、篩查環境、篩查兒童的特征和專業技術人員操作水平來選用適當的聽力篩查設備[14]。我國基于國情,于2013年出臺了《兒童耳及聽力保健技術規范》,指出:對0~6歲兒童,聽力篩查采用聽覺行為觀察法或便攜式聽覺評估儀,有條件的單位可采用誘發性耳聲發射進行篩查。本次研究使用誘發性耳聲發射(DPOAE)篩查,總的未通過率50/1 519(3.3%)。誘發性耳聲發射檢查過程中的噪聲是一個重要影響因素,所以在安靜、沒有或較低背景噪聲的環境中可以得到較可靠的結果,本次研究在選擇篩查目標幼兒園時將部分環境噪聲超標的單位排除,最終選擇8家環境噪聲符合篩查標準的幼兒園。DPOAE篩查耗時少,適合連續的大規模篩查工作,EISERMAN W等[15]報道,在學齡前兒童篩查中平均費時4.8 min完成1例耳鏡檢查及DPOAE篩查,在環境背景噪聲低且兒童配合良好的情況下,篩查過程耗時可少于1 min。本次研究中數家單位在園兒童有200~300例,選擇DPOAE可以在1~2 d內完成篩查工作,耳聲發射篩查平均耗時1~3 min/人次。耳聲發射檢查延時主要與兒童不配合、中耳順應性差、環境噪聲、操作水平等有關。總的來看,純音篩查及聲導抗篩查更加專業,更加準確,更符合國際標準,但是我國聽力學人才極度缺乏,基層醫院欠缺專業的篩查設備。從目前的國情來看,耳聲發射篩查操作簡便,采購費用不高,環境適應能力強,依然是我國基層單位兒童聽力篩查的重要設備。

本地區有待進一步加強聽力篩查的宣傳,加大設備投入及人才培養,加強隨訪管理,以推動兒童聽力篩查工作更加完善。在本項目開展的同時,本研究的成員已開始探索分級兒童聽力篩查模式,力爭在緊密型醫聯體醫院中形成完善的分級聽力篩查體系。在過去的20年里,基因技術的顯著進步促進了兒童聽力損失病因診斷進入基因時代,我國發達地區新生兒及兒童聽力的篩查模式已逐漸從單一依靠聽力設備升級到聯合耳聾基因篩查,但對于貧困地區來說,聽力篩查工作需要進一步提高工作質量,依然是任重而道遠。