從“分數的意義” 探究建構概念

馬樹紅

數學概念是數學基礎知識的重要組成部分,也是發展數學思維和培養數學能力的基礎。在小學數學概念教學中,教師需要提供一些豐富多彩的生活材料來引導學生觀察,并且設計和組織一些匠心獨具的教學活動,讓學生在自主探究的過程中不斷感悟,進而自主建構概念,把握概念本質,不斷提升數學核心素養。

創設生活情境,初步感知概念

陶行知先生的“生活即教育”理論中指出:“生活中含有教育的意義,真正的教育都是以生活為中心的,脫離生活的教育不是完整的教育。”該理論體現了生活對于教育具有重要意義。同時,小學生依然處于依靠具體形象思維來感知事物的階段,而數學概念往往比較抽象,要真正理解透徹實屬不易。因此,教師可創設生活情境,利用生活中的直觀事物,激發學生探究熱情,幫助他們初步感知概念。

建立在學生已初步掌握“分母”“分子”“分數線”以及“平均分”這些基本的分數知識的基礎上,教師便可開展“分數的意義”這一概念的學習。同時,教師要注意利用生活中的直觀模型進行教學。如,教師首先出示一塊完整的橡皮,然后用小刀將這塊橡皮平均切成兩段,引導學生思考:每一段代表多少?并且,這里所說的一塊中的“1”與一段中的“1”代表的含義是一致的嗎?學生通過聯系舊知,將快速得出:每一段是1/2,數值表示的是橡皮的量。而通過思考,也能得出:一塊中的“1”表示的是一整塊橡皮的量,而一段中的“1”表示的是半塊橡皮的量。

此時,教師便可引入單位“1”這個概念,讓學生了解到:平常所說的“1”代表的就是物體的數量,但“1”在分數中具有一種特殊的含義,即當它作為一個標準量時,它便會成為一種計量單位,數學上稱之為單位“1”, 單位“1”代表的量就是單位量。在學生初步了解單位“1”后,教師再結合剛剛的實例幫助學生初步體會單位“1”和單位量,講道:“將一塊橡皮平均分成兩段,那么此時可以這一塊橡皮就是一個單位量,即單位‘1’,其中的一段可以表示成1/2塊。”借助學生最熟悉的生活實物模型,激發學生的探究欲望,學生在自主思考中體會到了兩個“1”的不同之處,此時,教師再順勢導入單位“1” 與單位量這兩個數學概念,將概念的引入變得更為順暢,學生易于接受,最后再次借助實例,讓學生去體會單位“1”和單位量,幫助學生初步感知概念。

開展操作活動,探究概念特征

“紙上得來終覺淺,覺知此事要躬行。”為了幫助學生掌握概念的特征,教師則需要引導學生進行操作活動,觸及分數概念的性質,了解概念表象。值得注意的是,這些數學活動必須具備強烈的引導性、探究性和遞進性,使學生能自發地進行思考,在歸納和總結中更好地把握住概念的本質特征。

首先,教師引導學生舉出一些與“橡皮平均分”相似的例子,學生通過思考得到包括像“粉筆對半分”“蘋果對半切”等常見的例子。在此基礎上,教師便可對概念進行深入地講解,出示一張畫有5個蘋果的圖片,問道:“每個蘋果為什么表示的是1/5而不是1呢?”學生通過第一階段的學習,便能迅速答出:“這5個蘋果可以看成是一個整體,即一個標準量,在一個標準量中含有5個蘋果,其中一個蘋果占標準量的一份,所以每個蘋果表示的就是1/5,而兩個蘋果就可以表示成2/5。”

此時,教師再出示一張畫有“五組兩兩一對膠帶”的圖片,學生通過觀察可得:在圖中,一共有十卷膠帶,并且,膠帶兩兩配對成為一組,一共得到五組,因此,每組膠帶是這堆膠帶的1/5,兩組膠帶就可以表示成2/5。此時,教師便可讓學生來分析兩個“1/5”的相同點和不同點,學生通過觀察與思考,得出:1/5代表的都是整體其中的一份,不同的是,這兩個整體所代表的數量不同,一個是五個,一個是十個,即單位“1”不同。

在此基礎上,教師便可引導學生進行思考:在生活中,還可以將哪些事物看成是單位“1”?通過自我探究,學生了解到包括像“1千克”“1小時”等計量單位也可以看成是單位“1”。最后,學生在教師的指導下進行歸納總結,得出:分數的研究對象不僅僅可以是一個物體,同樣也可以是一堆物體以及一些計量單位,這些研究對象都可以用“1”來表示,即單位“1”,因此,任何的研究對象都可以看成是單位量,而將單位“1”平均分成若干份,表示這樣的一份或幾份的數叫作分數。通過教學情境可以看出,在教師的引導下,學生通過自身的反思操作,結合之前的學習經歷,得出分數中單位“1”所代表的真正含義,從而對單位量有了全面的認知,不僅掌握了概念的意義,還總結概括出概念的本質特征。

運用對比教學,深化概念理解

在上一階段學習中,學生已經大致掌握了概念的本質特征,此時,教師便可在此基礎上趁熱打鐵,運用對比教學,讓學生在比較過程中進行內化與理解,加深對分數概念的認識。

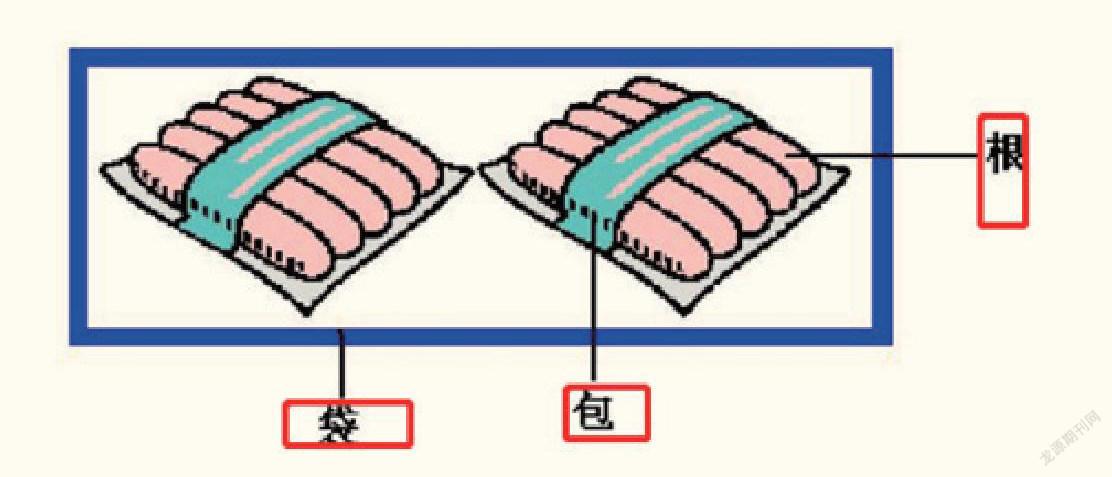

例如,教師出示下圖,讓學生說出香腸的數量。有同學通過“數一數”,發現圖中一共有10根香腸;還有同學將5根香腸看成是一個整體,所以覺得圖中一共有兩包香腸;還有同學持不同意見,認為僅僅只有1袋香腸。對于不同學生的不同答案,教師引導學生進行思考:在圖中,1袋香腸是否可以看成是由兩包香腸組成的?同樣的,一袋香腸是否也可以看成是10根香腸組成的?學生在經歷自主思考后,便能很容易地接受這個結論。此時,教師繼續提出問題:1根香腸可以看作是多少包香腸和多少袋香腸?學生通過觀察和聯系舊知,能快速得到:1根香腸可以看作是1/5包和1/10袋。這時,教師提出疑問:為什么可以用不同的分數來表示同樣的一根香腸?經過思考,學生將總結道:因為單位“1”不同,可以看出,單位“1”并不是處于一個固定不變的狀態的,標準量的不同,將導致最終的結果不一致。通過案例發現,將對比思想運用于概念教學中,學生在對比過程中能清楚地感受到整體的變化以及單位“1”的變化,促使分數概念在學生的頭腦中達到精致化的水平,幫助學生加深對分數概念的理解。

總而言之,數學概念的有效建構離不開教師的引導和幫助,教師需要在日常教學過程中挖掘能促進學生概念學習的教學方法,激發他們的探究熱情,提高他們的思維能力,促進他們主動建構概念,從而提高數學思維能力。

專家點評

數學是一門相對抽象的學科,如何通過具象的案例表現抽象概念的本質特征,是數學教師必修的一門學問。本文作者通過“分數的意義”這一小節的教學來展現生活化數學的教學設計,通過豐富多彩的生活材料來引導學生觀察,深化概念理解,有助于提高小學階段學生的數學思維。