臍帶擠壓與延遲斷臍對胎齡<34周早產兒早期預后影響的Meta分析

姜微微 樊雪梅 張佳華 付子蔓 蒲叢珊 單春劍,

(1.南京醫科大學護理學院,江蘇南京 211166;2.南京醫科大學附屬婦產醫院產房,江蘇南京 210004;3.南京醫科大學附屬婦產醫院產科,江蘇南京 210004)

立即斷臍作為一種傳統的斷臍方式,不僅阻斷了新生兒出生后的胎盤輸血,且增加了新生兒發生不良結局的風險。近年來臍帶管理逐漸從立即斷臍向胎盤輸血發展,胎盤能在分娩后繼續進行氣體交換,并為新生兒提供額外的血容量及紅細胞,使新生兒獲益更多。世界衛生組織及美國心臟協會指南推薦對出生后不需要正壓通氣或復蘇的嬰兒,延遲斷臍可作為其出生后的臍帶管理方法。與立即斷臍相比,延遲斷臍可降低早產兒病死率、輸血率、增加紅細胞比容、減少腦室內出血等風險。然而大多數早產兒出生后需要立即復蘇,延遲斷臍可能會延誤早產兒的復蘇。由于臍帶擠壓既可保證胎盤輸血又不延誤復蘇操作,故作為延遲斷臍的潛在替代方法被提出。近年來研究發現,臍帶擠壓較延遲斷臍可以提高早產兒血紅蛋白水平,減少輸血需求及紅細胞增多癥、黃疸、腦室內出血的發生率,并能改善長期預后。然而Katheria 等于2019 年發表的大型隨機對照試驗顯示,與延遲斷臍相比,臍帶擠壓可引起極早產兒血流動力學紊亂,導致動脈血壓和腦血流的巨大變化,引起腦血管破裂,明顯增加了極早產兒嚴重腦室內出血的風險,故該試驗被迫中止。目前,對于臍帶擠壓能否替代延遲斷臍作為對早產兒出生后的臍帶管理仍存在爭議。因此,本研究基于現有的臨床研究結果,通過Meta 分析的方法,系統評價與延遲斷臍相比,臍帶擠壓對胎齡<34周的早產兒出生后腦室內出血及其他結局指標的影響,為早產兒的臍帶管理提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 文獻納入和排除標準

納入標準:(1)研究對象為胎齡<34周的早產兒;(2)研究類型為隨機對照試驗;(3)干預措施:試驗組接受臍帶擠壓,對照組接受延遲斷臍;(4)主要結局指標:早產兒出生后平均血壓水平、嚴重腦室內出血率(3~4級)發生率、腦室周圍白質軟化發生率;(5)次要結局指標:黃疸指標(血清膽紅素峰值、住院期間光療率、紅細胞增多癥發生率)、貧血指標(出生后24 h內血紅蛋白水平、紅細胞壓積水平、輸血率)、其他并發癥指標[病死率、腦室內出血(1~4 級)發生率、壞死性小腸結腸炎發生率、敗血癥發生率];(6)用中文或英文發表。

排除標準:(1)會議論文或重復發表的文獻;(2)無法獲取全文;(3)文獻質量等級為C級。

1.2 文獻檢索策略

計 算 機 檢 索 PubMed、 Web of Science、Embase、Cochrane Library、CINAHL、中國知網、萬方數據庫、維普數據庫和中國生物醫學文獻服務系統等國內外數據庫。檢索時限為建庫至2021年11 月15 日。英文檢索詞為:“umbilical cord milking/UCM/cord milking/MUC” “delaycord clamping/DCC/late cord clamping”“preterm infant/premature infant/preterm neonate/premature neonate/immature infant/immature neonate”;中文檢索詞:“臍帶擠壓/擠壓臍帶/擠壓斷臍/臍帶擠勒”“延遲斷臍/延遲臍帶結扎/晚斷臍”“早產兒”。同時追溯所納入研究的參考文獻作為補充。

1.3 文獻篩選和提取

由2 名研究者根據納入和排除標準篩選文獻,交叉核對,當有異議時由第3 名研究者參與判斷。2 名研究者根據文獻內容獨立提取數據,包括:(1)文獻的基本信息(文獻的題目、作者、國家、發表年份);(2)干預措施;(3)研究對象的基本資料(胎齡、樣本量);(4)結局指標。

1.4 文獻質量評價

采用Cochrane手冊5.1.0版推薦的風險偏倚評估工具對本研究所納入的隨機對照試驗進行質量評價,包括7個方面進行偏倚風險評價:隨機序列產生、分配隱藏、對研究對象或干預者實施盲法、對結果測評者實施盲法、數據完整性、選擇性報告結果偏倚和其他偏倚。若納入的研究均為低偏倚風險,將其質量等級評為“A 級”;若納入研究有部分為低偏倚風險,將其質量等級評為“B級”;若納入的研究全部為高度偏倚風險,將其質量等級評為“C級”。

1.5 統計學分析

采用RevMan 5.4 統計軟件進行Meta 分析。異質性結果采用Q

檢驗和I

檢驗進行判斷,若P

>0.1且I

<50%,認為各研究間無明顯異質性,采用固定效應模型進行分析;若P

≤0.1或I

≥50%則認為各研究間存在顯著異質性,采用敏感性分析找出異質性來源,若無法消除異質性,則采用隨機效應模型進行分析。對于連續性計量資料,當各文獻對同一指標采用的測量方法及單位完全相同時,采用加權均數差(weighted mean difference,WMD

)進行描述,當不完全相同時,采用標準均數差(standard mean difference,SMD

)進行描述;對于二分類變量,采用相對危險度(relative risk,RR

)進行描述。并計算95% 可信區間(confidence interval,CI

)。P

<0.05示差異有統計學意義。2 結果

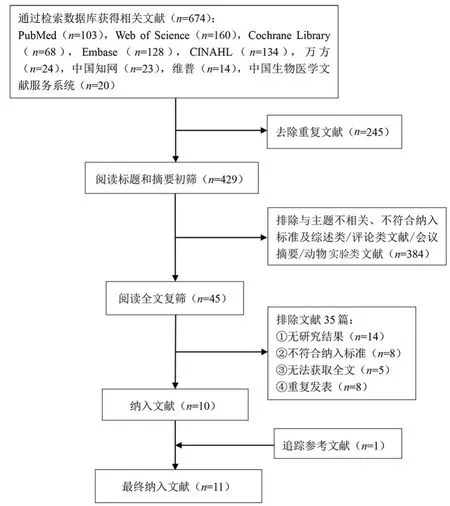

2.1 文獻檢索結果及文獻納入情況

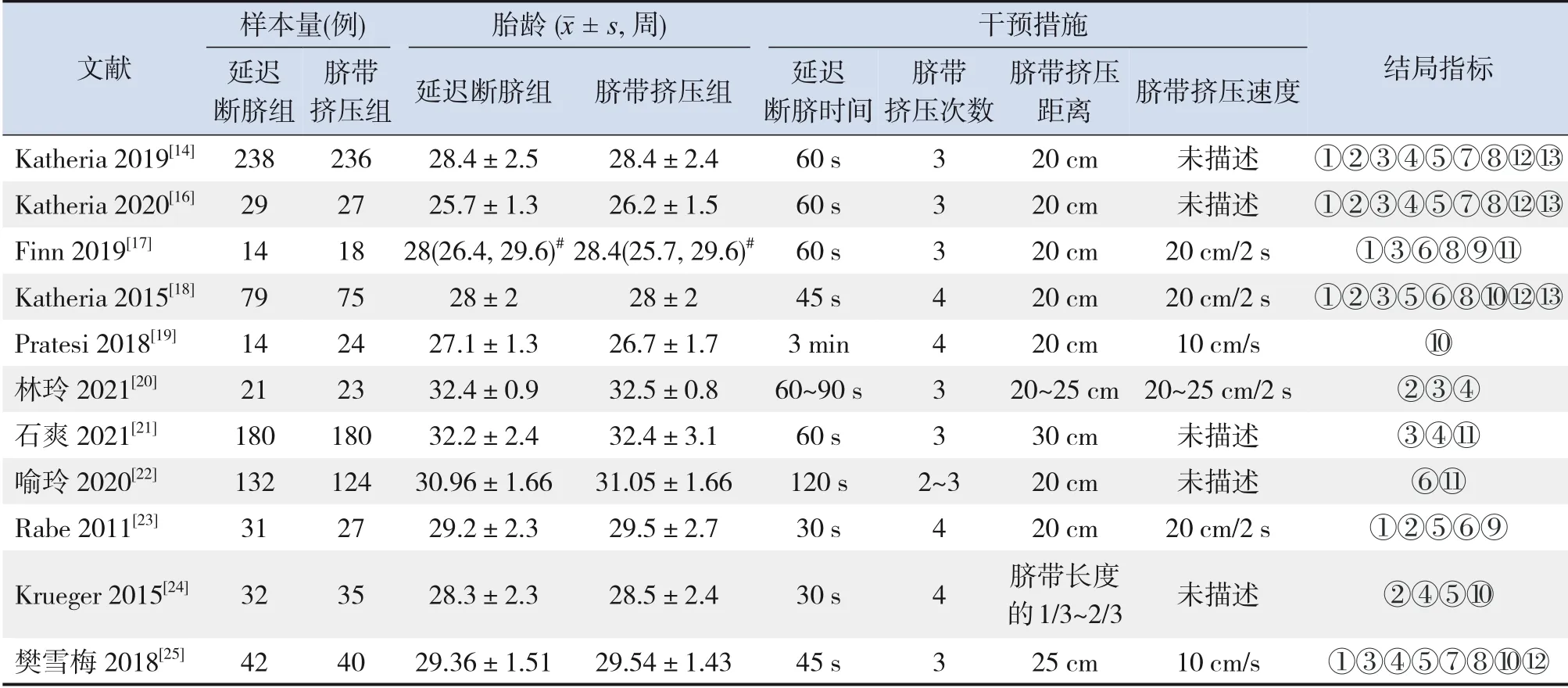

根據檢索策略,最初共檢索到674篇文獻,經逐層篩選后共納入11篇文獻。共計1621例早產兒,其中臍帶擠壓組809 例,延遲斷臍組812例。文獻篩選流程見圖1,文獻基本特征見表1。

圖1 文獻篩選流程

表1 文獻基本特征

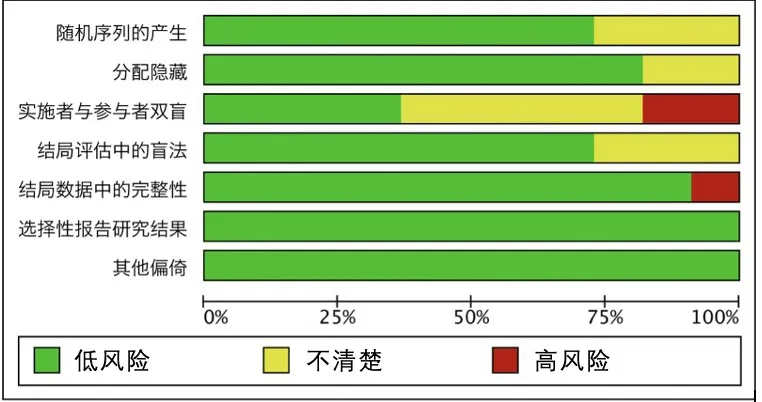

2.2 文獻質量評價

根據Cochrane 協作網風險偏倚評估工具對所有文獻進行評價。納入的8 篇文獻采用了隨機方法且報道了隨機序列產生的方法,9篇文獻實現了分配隱藏,故選擇性偏倚較小;4 篇文獻對實施者及參與者實施了盲法,故實施偏倚較大;8篇文獻實現了研究結局盲法評價,故測量偏倚較小;10 篇文獻結局數據完整,故隨訪偏倚較小;無文獻存在選擇性報告研究結果偏倚及其他偏倚。文獻質量評價結果見表2,偏倚風險見圖2。

表2 文獻偏倚風險評價結果

圖2 偏倚風險圖

2.3 Meta分析結果

2.3.1 臍帶擠壓對早產兒出生后平均血壓的影響

2 篇文獻比較了臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒出生后平均血壓的影響,各研究間無異質性(P

=0.74,I

=0%),采用固定效應模型進行分析。結果顯示,與延遲斷臍相比,臍帶擠壓增加了早產兒出生后平均血壓,合并效應量差異具有統計學意義(WMD

=3.61,95%CI

:0.73~6.50,Z

=2.45,P

=0.01),見圖3。

圖3 臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒平均血壓的影響

2.3.2 臍帶擠壓對早產兒嚴重腦室內出血發生率的影響

6篇文獻比較了臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒嚴重腦室內出血發生率的影響,各研究間無明顯異質性(P

=0.34,I

=11%),采用固定效應模型進行分析。結果顯示,與延遲斷臍相比,臍帶擠壓增加了早產兒嚴重腦室內出血的風險,合并效應量差異具有統計學意義(RR

=1.83, 95%CI

: 1.08~3.09,Z

=2.26,P

=0.02),見圖4。

圖4 臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒嚴重腦室內出血發生的影響

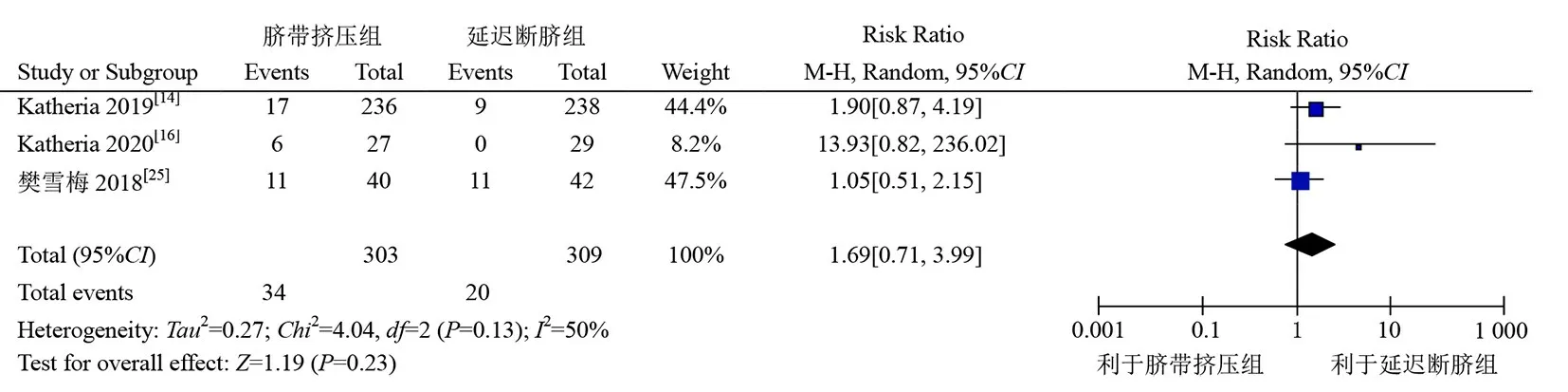

2.3.3 臍帶擠壓對早產兒腦室周圍白質軟化發生率的影響

3 篇文獻比較了臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒腦室周圍白質軟化發生率的影響,各研究間有明顯異質性(P

=0.13,I

=50%),采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,2組腦室周圍白質軟化發生率差異無統計學意義(RR

=1.69, 95%CI

: 0.71~3.99,Z

=1.19,P

=0.23),見圖5。

圖5 臍帶擠壓與延遲斷臍對早產兒腦室周圍白質軟化發生的影響

2.3.4 臍帶擠壓對早產兒出生后其他結局指標的影響

異質性分析結果顯示,早產兒出生后血清膽紅素峰值、光療率、紅細胞增多癥發生率、血紅蛋白水平、紅細胞壓積水平、輸血率、病死率、腦室內出血率(1~4 級)、壞死性小腸結腸炎發生率、敗血癥發生率等10 個次要結局指標異質性較小(I

<50%),采用固定效應模型進行分析。結果顯示,臍帶擠壓組與延遲斷臍組以上10 個指標的比較差異均無統計學意義(P

>0.05)。見表3。

表3 臍帶擠壓對早產兒出生后其他結局指標的影響

2.4 敏感性分析

兩組腦室周圍白質軟化發生率存在明顯異質性(P

=0.13,I

=50%),對納入文獻逐一排除后,發現剔除Katheria 等這項研究后,異質性明顯降低(P

=0.27,I

=19%)。分析此文獻,其樣本量較小且僅包含胎齡<28 周的早產兒。剔除Katheria等研究后,采用固定效應模型進行分析。結果顯示,2組腦室周圍白質軟化發生率差異仍無統計學 意 義(RR

=1.44,95%CI

:0.85~2.44,Z

=1.35,P

=0.18)。3 討論

新生兒由宮內至宮外的過渡中,會引起血液循環的變化,而早產兒存在心血管發育不成熟及血容量不足等情況,易導致心輸出量降低,引起低血壓及器官組織灌注不足等問題的發生。臍帶擠壓能在短時間內通過主動胎盤輸血增加新生兒全身血容量,研究表明臍帶擠壓能通過增加左室前負荷從而提高心輸出量、增加早產兒血流灌注及腦血流量。本研究結果顯示,臍帶擠壓組平均血壓高于延遲斷臍組,考慮與臍帶擠壓在短時間內增加早產兒血容量,提高血流灌注有關。

本研究結果顯示,與延遲斷臍相比,臍帶擠壓可增加胎齡<34周早產兒嚴重腦室內出血的發生率,與Balasubramanian 等研究結果一致。腦室內出血是早產兒常見的腦損傷,生發基質發育不成熟及腦血管調節功能受損是其主要發病機制,嚴重影響早產兒早期病死率及智力發育。早產兒生發基質周圍血管豐富但缺乏平滑肌,缺少彈力纖維的支持,且腦白質血流缺血閾值極低,自調范圍極窄,相比足月兒,調節腦血流的能力更加不足,易受血壓的影響而出現腦灌注壓波動,從而導致腦血管破裂。臍帶擠壓可引起早產兒尤其是極早產兒血容量快速變化,從而導致一系列的問題。在Blank 等對早產羔羊的研究中發現,臍帶擠壓會導致早產羔羊血壓及血流量的大幅度波動,由此推測由于臍帶擠壓在短時間內快速增加早產兒的血容量,引起血壓突然升高,腦血流激增,導致早產兒不成熟的大腦調節機制受損,從而引起早產兒毛細血管破裂,增加早產兒腦室內出血的風險。

然而本研究結果與多項研究結果并不一致,考慮與以下原因有關:本研究納入了6篇包含嚴重腦室內出血結局指標的文獻,其中早產兒胎齡均波動于23~32周,且55.6%發生該并發癥的胎兒胎齡在23~27周內,而既往研究中早產兒胎齡均>28周,提示胎齡可能是臍帶擠壓引起腦室內出血的因素。已有研究證實,與更成熟的早產兒相比,早期早產兒缺乏足夠的大腦調節機制,腦灌注更易受到血壓的影響而波動,且發生低血壓的風險增加。而曹琳琳等研究結果顯示,與延遲斷臍相比,臍帶擠壓降低了早產兒腦室內出血的發生率,本研究得出的結果與之不一致。考慮與該研究腦室內出血結局指標中早產兒胎齡波動于23~35周,且納入文獻較少,樣本量較小,而本研究該結局指標納入的研究對象其胎齡整體較小,且納入了一項樣本量為474例、胎齡為23~32 周早產兒的大型隨機對照試驗有關。該研究結果顯示,臍帶擠壓與極早產兒,尤其是胎齡<28周的超早產兒嚴重腦室內出血風險增加有關。由于該研究樣本量較大,占此結局指標的55.4%(474/856),可能導致結果存在一定的偏倚。另外,2020 年美國心臟協會新生兒復蘇指南同樣指出,對胎齡<28周的超早產兒應避免使用臍帶擠壓。因此,臨床上針對早期早產兒,尤其是胎齡<28 周的早產兒,擠壓臍帶胎盤輸血法需謹慎使用。

既往研究發現,擠壓20~30 cm的臍帶可以提供約20 mL的血容量,與延遲斷臍30 s達到的效果相似,這種“人為擠壓”的主動胎盤輸血方式并不會破壞血細胞、增加早產兒光療及病理性黃疸的風險。本研究顯示臍帶擠壓和延遲斷臍對早期早產兒出生后貧血、黃疸及輸血率的影響相似,且臍帶擠壓并未增加早產兒的病死率及出生后其他并發癥的發生率,與Shirk等研究結果一致。

本Meta 分析存在以下局限性:(1)臍帶擠壓的次數、速度及長度,以及延遲斷臍的時間等不一致,各研究間測量指標存在差異,表示單位不同及早產兒分娩方式不同,都可能造成一定的異質性;(2)部分研究納入樣本量較少,文獻質量中等,且在合并某些結果時僅包含2篇文獻,存在一定的偏倚;(3)由于各指標納入文獻數量較少,未行發表偏倚分析。

綜上所述,臍帶擠壓與延遲斷臍對胎齡<34周早產兒出生后貧血、輸血、黃疸及其他并發癥發生率方面的影響相似,但臍帶擠壓增加了胎齡<34周早產兒嚴重腦室內出血的風險,提示臨床對于臍帶擠壓在不成熟早產兒中的應用需謹慎。由于納入研究數量有限,未來仍需開展大樣本、高質量的隨機對照研究,并根據胎齡進行分層分析,以更全面地了解臍帶擠壓對早產兒的臨床應用價值,為臍帶管理提供更充分的循證依據。