界線類偏瘤型麻風伴Ⅰ型麻風反應一例

季禮婷 龍 恒 余秀峰 張春雨

文山壯族苗族自治州皮膚病防治所,云南文山,663099

臨床資料患者,男,39歲,農民。因“左下肢紅斑4個月余,加重1個月”就診。患者于2019年8月中旬無誘因左下肢出現紅斑,無明顯自覺癥狀,曾在務工地點自行購藥治療(具體用藥不詳),無效。2019年12月中旬,面頸部、軀干、四肢相繼出現大小不等的紅斑,無明顯自覺癥狀,于2020年1月6日到廣南縣皮防站門診就診,懷疑麻風,為進一步診斷,轉文山州皮膚病防治所確診。患者自發病以來,精神、飲食、睡眠可,大小便正常。既往體健,其父曾患BB型麻風。

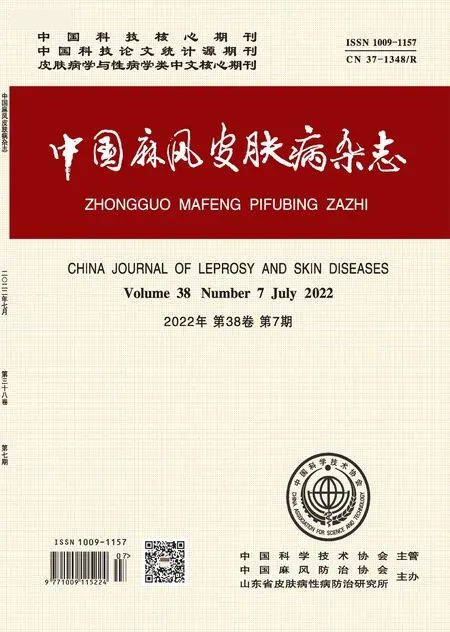

皮膚科檢查:面頸部、軀干、四肢可見較多大小不等的紅斑,散在分布,大的約16 cm×10 cm,小的約1 cm×1 cm,部分高出皮面,邊界部分清楚,部分皮損呈環狀,可見“免疫區”,內緣清楚,外緣不清楚,左上肢部分皮損上可見少量散在分布、米粒大水皰,皮損表面毳毛脫落,皮損部位溫、痛、觸覺喪失(圖1)。雙側耳大神經、雙側尺神經、右側橈神經、雙側腓總神經、左側脛神經中度粗大,質稍硬,無壓痛,左側橈神經輕度粗大,質稍硬,無壓痛,上述神經支配的區域無功能障礙,其余周圍神經檢查未見異常,皮損附近未觸及神經粗大和壓痛。

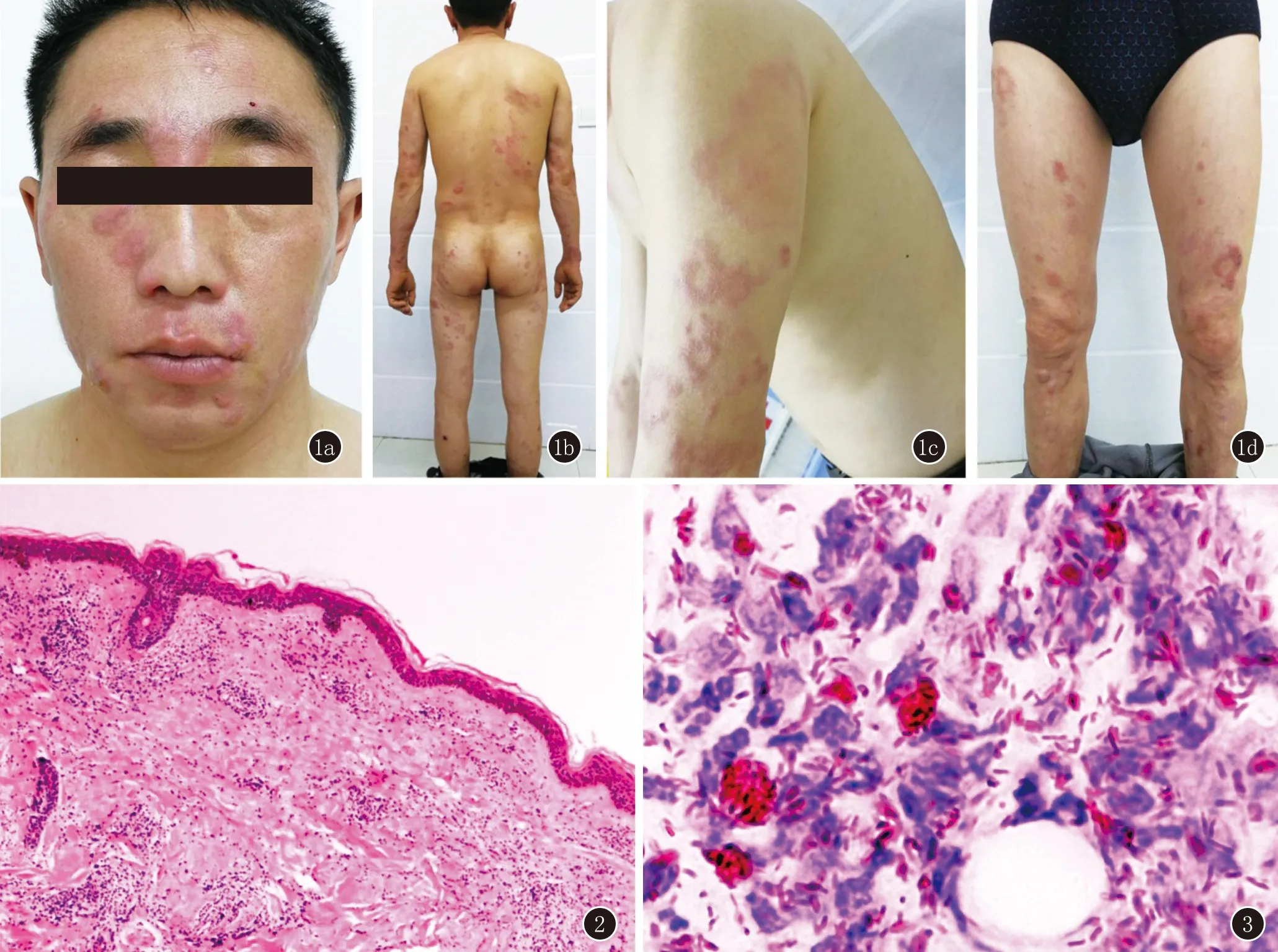

實驗室檢查:血常規:白細胞12.97×109/L,中性粒細胞12.39×109/L,淋巴細胞0.41×109/L,嗜酸粒細胞0.01×109/L;肝腎功檢查未見明顯異常;HLA-B*1301檢驗報告陽性;皮膚組織液涂片抗酸桿菌染色:左眶上(3+),右眶上(3+),左耳垂(2+),右耳垂(4+),皮損(4+),BI:3.2。皮損組織病理示:表皮萎縮,下有“無浸潤帶”,真皮層血管及附屬器周圍巨噬細胞肉芽腫浸潤,可見淋巴細胞彌散分布在肉芽腫內(圖2)。抗酸桿菌:5+(圖3)。病理診斷為BL型麻風。

圖1 面頸部(1a)、軀干(1b)、四肢(1c、1d)可見大小不等、不完全對稱的紅斑,散在分布,大的約16 cm×10 cm,小的約1 cm×1 cm,部分高出皮面,邊界部分清楚,部分皮損呈環狀,可見“免疫區”,內緣清楚,外緣不清 圖2 表皮萎縮,下有“無浸潤帶”,真皮層血管及附屬器周圍巨噬細胞肉芽腫浸潤,可見淋巴細胞彌散分布于肉芽腫內(HE,×40) 圖3 抗酸桿菌:5+(抗酸染色,×1000)

結合患者臨床癥狀、體征及實驗室檢查,確診為界線類偏瘤型麻風伴Ⅰ型麻風反應。

界線類偏瘤型麻風治療方案:因患者HLA-B*1301檢驗報告陽性,不能服用DDS,給予口服利福平600 mg, 1次/月,氯法齊明300 mg, 1次/月,氯法齊明50 mg, 1次/天,進行12個月的聯合化療。

Ⅰ型麻風反應治療方案:口服潑尼松,第1個月40 mg/d,第2個月30 mg/d,第3個月20 mg/d,第4個月15 mg/d,第5個月10 mg/d,第6個月5 mg/d,早上服,連用6個月。

討論本例患者在2019年12月中旬,皮損迅速增多,累及面頸部、軀干、四肢,符合I型麻風反應的表現。傳染源為患者父親,與長期密切接觸有關,提示我們對于麻風的高危人群仍需定期體檢隨訪,積極開展麻風健康知識及防治知識的宣傳教育,以便早期發現患者,避免畸殘的發生。