中山市國有可移動文物普查與成果分析

摘要:2013年,中山市在國家文物局和廣東省文化廳的組織下開始了第一次全國可移動文物普查工作。全市普查工作者歷時四年,歷經普查機構設立及隊伍培訓,文物調查、認定、采集、登錄、審核、匯總、驗收,普查成果發布等階段,最終圓滿完成任務。本文就中山市可移動文物普查成果進行了相關統計分析,以補充外界對中山市可移動文物資源狀況的了解。

關鍵詞:中山市;可移動文物普查;成果分析

長期以來,國有文博系統的文物收藏情況比較清晰,但對于分布在黨政機關和機構、軍隊等國有單位里的可移動文物,所能夠收集到的數據并不全面。在社會發展逐漸加快、群眾認知逐步提高的背景下,更多的文物類型相繼被人們尋找到,豐富了文物的內涵、延伸了文物的范圍。與此同時,大量具有重要價值的文物沒有得到及時認定,與普通物品一起散落存放。由于缺乏專門的保護管理人員和技術條件,文物安全存在極大隱患,文物資源的社會效益也難以有效發揮。為了增強中國文化遺產保護管理能力,推動社會主義先進文化進一步發展,向社會主義文化強國不斷邁進,國務院在2012年就開始推行了全國范圍內的可移動文物普查工作。

中山市的第一次全國可移動文物普查工作,從2013年持續至2016年底,基本實現了普查目標。通過普查工作,基本了解中山市當前國有可移動文物的基本信息,收集其數量、分布情況、管理情況等基本信息,建立了可移動文物身份證管理體系,建成基于現代信息技術的可移動文物信息管理平臺。

一、中山市國有可移動文物普查總體情況分析

(一)文物收藏單位性質分析

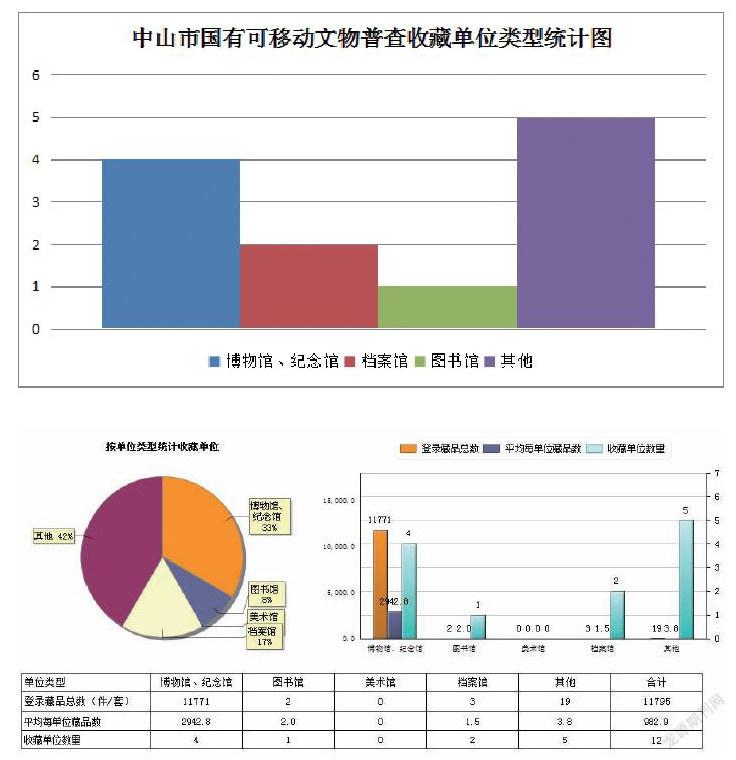

中山市參與普查的國有收藏單位共12個,其中:國家機關2個,占比16.7%;國有事業單位10個,占比83.3%。按收藏單位類型統計,博物館、紀念館4個,占比33.3%;圖書館1個,占比8.3%;檔案館2個,占比16.7%;其他單位5個,占比41.7%。文博機構單位僅4個,但總登錄藏品11771件(套),占普查文物登錄總量的99.8%。

(二)文物數量及分布情況分析

中山市國有可移動文物收藏總量達到11795件(套),實際擁有21016件,均為文物古籍大類。

其中,按單位隸屬關系統計,地市屬收藏單位收藏可移動文物10042件(套),鄉鎮街道屬收藏單位收藏可移動文物1753件(套)。按收藏單位性質統計,國家機關收藏12件(套),事業單位收藏11783件(套)。按收藏單位類型統計,博物館和紀念館收藏11771件(套),占絕大多數,圖書館收藏2件(套),檔案館收藏3件(套),其他收藏單位收藏19件(套)。

可移動文物藏品總類分成35類,而目前中山市所收藏的可移動文物就已經涵蓋了34類,只少了甲骨類藏品,大部分為陶瓷器、書法繪畫等。據統計,總共有3251件瓷器、1368件檔案文書、1034件書法繪畫、903件陶器、747件古籍圖書,占比分別為27.6%、11.6%、8.8%、7.7%、6.3%。文博系統國有單位收藏以陶瓷、書法繪畫、檔案文書為主,非文博系統國有單位收藏以檔案文書、文件宣傳品為主。

結合文物年代進行統計,共登記有5472件(套)清代之前的古代文物,占總體的46.4%左右;有6173件(套)近現代文物,占總體的52.3%左右;有150件(套)沒有確定年代的文物,占總體的1.3%左右。文博系統國有單位收藏以古代文物為主,非文博系統國有單位收藏以近現代文物為主。國有文博系統中以孫中山故居紀念館收藏近現代文物為最多,共3796件(套),占比32.2%;其次為中山市博物館,收藏近現代文物1616件(套),占比13.7%。

按文物級別統計,三級以上文物569件(套),占總體的4.8%左右;有6555件(套)一般文物,占總體的55.6%左右;有4671件(套)未定級文物,占總體的39.6%左右。在本次普查當中,新認定了1件二級文物、30件三級文物。登記的文物信息大多數都是一般文物和未定級文物。

(三)文物保存狀況分析

據文物普查登錄藏品統計,狀態穩定、不需修復的6378件(套),占比54.1%;部分損腐,需要修復的5416件(套),占比45.9%;腐蝕損毀嚴重,急需修復的1件(套)。從保存狀況看,需要修復的占比較大,如不加強保護,這部分文物將面臨更大的損失。從文物完殘程度看,全市文物收藏中完整2451件(套),基本完整8080件(套),殘缺1244件(套),嚴重殘缺(含缺失部件)20件(套),殘缺和嚴重殘缺的文物合計占比達到10.7%,對這些文物進行修復保護的需求顯得比較迫切。

結合保存環境進行分析,全市12個收藏單位保管工作比較到位,專門建立庫房對這些藏品集中管理,一些單位的庫房面積有限,收藏的文物藏品數量也比較少。從保管人員看,12個收藏單位都配有保管人員,文博系統內收藏單位保管人員較多,專業性強,非文博系統收藏單位保管人員不足。從保護技術方面看,文博系統內的單位配備有文物保護方面的專業人才和恒溫恒濕庫房、滅菌儀器、空氣凈化器等,具有更高的專業性、科學性、規范性;非文博系統收藏單位專業保護技術力量較弱,大多只有普通保管人員和庫房,沒有相關文物保護設備。

二、可移動文物普查成果與文物保護事業發展的關系分析

(一)普查成果是文物保護事業可持續發展的基礎

自從開展全國可移動文物普查工作以后,中山市文物收藏單位迅速組織骨干力量組成普查隊伍,對自家收藏文物進行摸底調查和組織文物認定后,積極進行數據采集和信息登錄審核工作。此次普查范圍擴大,增加了華僑文物、名人文物、檔案文書、文件宣傳品等一大批新發現文物。通過開展可移動文物普查,了解中山市當前收藏的可移動文物的基本信息,明確了文物保護對象、范圍和重點,對制定文物保護規劃,開展文物保護、管理、研究,提供了大量詳實的基礎資料。可見,普查工作讓中山市文物保護體系變得更加完善,推動了文化建設的順利實施,為文化保護事業的發展和持續保駕護航。

(二)普查成果為文物保護事業發展提供了動力

通過普查,不僅摸清了可移動文物家底,掌握了文物的數量、年代、分布、保存狀況等基本情況,而且還培養鍛煉了一支文物保護管理隊伍,提高了整體素質,使一大批從業人員在普查實踐中迅速了解并掌握文物保護和管理的基本知識、工作規律以及一些先進理念和保護技術,為今后從事文物保護管理工作奠定了良好基礎。各級文物收藏單位的組織、協調和管理能力均得到了提高。這些成績也推動了文物保護事業的進一步發展。

(三)普查成果為文物保護事業發展提出了新課題

在普查的過程中,詳細登記了文博系統內文物的信息,除此以外,也收集了在國家機關、文博系統之外事業單位收藏的文物信息。對普查成果轉化、利用方式的研究探索,對普查出的文物尤其是分布于文博系統外的文物如何進行保護、管理和利用及其所涉及的人員、措施、經費等問題,已成為擺在今后文物保護事業發展面前的新課題。

(四)普查成果為中山經濟社會發展注入了新的活力

文物是人類文明的物化成果,承載著一座城市的發展歷史,是一座城市文化內涵的真實展現,是城市發展的核心資源。中山市可移動文物類別多樣,普查成果豐富,尤其是部分文物具有較高的歷史價值和藝術價值。通過多種形式,深入挖掘其所蘊含的文化內涵和信息,讓廣大市民共享普查成果,保障民眾的基本文化權益,更好地做到文化惠民。通過普查成果轉化,傳承優秀傳統文化,提高城市文化軟實力,為推動文化興城、打造文化強市注入新活力。

三、可移動文物保護建議

(一)創新文物保護監管機制

以國家法律法規為依據,建立健全市、鎮(區)兩級縱向文物保護管理體制,將文物保護工作納入政府重要工作內容和績效考核指標,明確具體責任單位和責任人。正確認識和分析文物工作中所出現的新情況、新問題,做到認識到位、思想到位、責任到位、工作到位,真正將“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的十六字方針落實到行動上1。

加強對新發現文物的建檔備案工作,實現專人管理、專柜存放,改善文物保存環境2,建立起人防和高科技防范保護體系。專業文博機構要充分發揮保護、管理和修復等技術優勢,積極主動幫助和指導其他收藏單位開展好文物保護相關工作。

(二)健全文物保護資金投入體系

在普查的過程中發現更多存在于文博系統之外的國有可移動文物,文物總量得到增加,同時也展現出文物保護和管理的重要性。必須加大財政資金支持力度,一方面增加對文博機構、場館的文物保護資金投入;另一方面對收藏有文物的國家機關和文博系統外的事業單位設立文物保護管理專項資金,用于文物保護管理工作。可以采取在各單位現有財政預算不變的情況下,增加文物保護管理資金列支項目;也可以采取各級財政部門為各單位額外增加文物保護管理資金專項補貼,用于文物保護管理工作;或者各級財政部門一部分資金專項補貼,另一部分由各單位在現有資金基礎上增加一定比例或額度的專項資金,實現兩者有機結合,確保文物保護管理資金落到實處。

(三)依法保護文物安全

各級文物部門要不斷完善文物安全工作制度和責任追究制度,加強文物安全隱患的排查治理,制定文物安全防范應急預案與預警機制,確保文物安全3。針對國有可移動文物分布范圍廣、種類多、數量大、保護情況復雜和管理難度大的特點,要突出加強地方性文物法規建設。依法嚴厲查處因單純追求經濟效益或疏于管理而破壞文物的做法,不得以轉讓、抵押、出租等方式將文物交給企業經營管理,不得擅自改變文物保護管理責任和體制。對發生盜竊、搶劫等文物犯罪活動的情況,要聯合公安、市場監管、城市執法等職能部門,加大管理和執法力度,實施警民聯防、群治,發現線索要一查到底,堅決嚴打盜竊文物、非法倒賣文物的犯罪行為4。

(四)加強文物保護隊伍建設

現如今,中山市文化遺產保護總體水平還有待進一步提高,文物保護專業人員數量較少,非文博單位文物管理人員能力素質與崗位職責需求差距較大。因此,要不斷加強文物保護隊伍建設,針對文物保護工作需要,開展有計劃、有步驟、有層次的針對性培訓、進修,提高文物保護隊伍整體素質,增強文物保護工作能力5。同時,要重點培養、引進一批中青年文保科技帶頭人和高層次復合型人才,形成支撐文物保護事業持續發展的人才基礎,推動文物保護事業的進一步發展。

在文物普查的過程中,能夠了解中山市可移動文物總量、分布、保護狀況及存在的問題,為做好保護工作打下了堅實的基礎,也對文物的更好保護提出了新課題、新要求,激勵文物工作者為了“功在當代、利在千秋”的文物事業不斷努力奮斗。

參考文獻:

1.李曉東.中國特色文物保護理論研究[J].中國文物科學研究,2009,(01):17-22.

2.吳來明,周浩,蔡蘭坤.基于“潔凈”概念的館藏文物保存環境研究[J].文物保護與考古科學,2008,20(S1):136-140.

3.郭姿.博物館館藏文物管理的有效性探討[J].文物鑒定與鑒賞,2018,(06):108-109.

4.孫明.新時期湖南文物安全保護現狀及對策建議[J].湖南安全與防災,2021,(05):55-57.

5.陳昀.中華人民共和國成立以來文博行業人才隊伍的建設研究[J].中國文物科學研究,2019,(02):28-37.

作者簡介:

周劍,單位:中山市博物館,職稱:副研究館員,學位:歷史學學士,研究方向:文物保護、中山本土文化