你愿意為興趣付費嗎

手辦、盲盒、潮玩……這些在傳統消費觀念中可能不被考慮的產品在年輕人中越來越吃香,這背后都離不開一個詞——喜歡。因為喜歡,所以買單,且不會過分在意價格和已擁有的數量。這正是興趣消費的一大特點。興趣消費緣何興起?

為興趣愛好付費,在如今的消費市場中愈發普遍,在年輕消費群體內表現得尤為突出。從深層次看,興趣消費是年輕消費群體自身情感、個性的一種表達,在由興趣愛好組成的圈層里,他們收獲了精神給養。但同時,興趣消費也可能會讓消費者產生不菲花銷,有發展成沖動消費、過度消費的風險,需要合理引導。

因為喜歡,所以買單

“這是擴香石,滴上精油就能讓它散發香氣。如果平時不多用,我推薦香氛蠟燭,結實,不怕碰倒也不怕摔……”談起香氛,博物館工作者佳寧如數家珍,可謂“行家”。這源于她讀研期間購買香氛的習慣。“最初因為好奇入手了一支香氛蠟燭,使用感不錯,往后越買越多、越買越關注”。

佳寧的消費偏好其實代表了不少“90后”“00后”的心聲:所購商品不一定剛需但必須有趣。手辦、盲盒、潮玩、文創……這些在傳統消費觀念中可能不被考慮的產品在年輕人中越來越吃香,這背后都離不開一個詞——喜歡。

因為喜歡,所以買單,且不會過分在意價格和已擁有的數量。這正是興趣消費的一大特點。興趣消費緣何興起?中國社科院社會發展戰略研究院副研究員戈艷霞認為,物質生活日漸富裕后,人民群眾精神文化需求日益增長,消費領域迎來了一系列新的變化。比如,商品或服務所蘊含或宣揚的文化價值屬性在消費決策中的重要性越來越大。

“相較于注重產品實際用途、性價比的老一輩,年輕消費群體更傾向憑興趣消費,追求‘興價比。”上海應用技術大學消費者行為研究中心主任宋思根表示,情緒化對年輕群體購物有很大激發作用,他們不那么糾結于價格,喜歡、滿足情感需求成為消費的重要標準,這折射出理性和感性在國人消費行為中占比的變化。

一項調查顯示,83.02%的受訪大學生會因收獲喜悅和內心滿足而為興趣買單。對此,戈艷霞表示,“表達個人情感的消費現象未來將更加普遍”。

以圈會友,增加認同

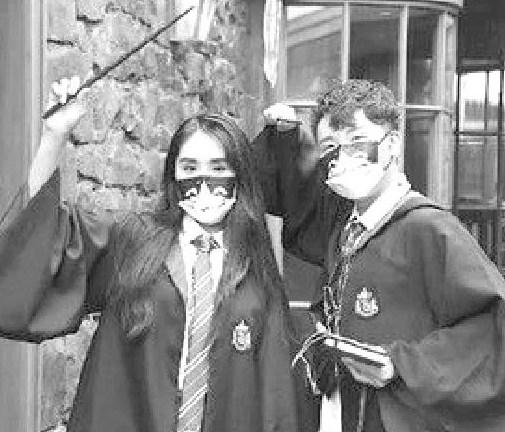

在北京環球影城主題公園的哈利·波特園區,有人身穿黑色巫師長袍、頭戴巫師帽,有人手持魔杖,在空中揮舞,還有人化上角色仿妝、頂著彩色假發……這些衣著奇特的人有一個共同的名字——“哈迷”。這個圈子里,人們往往扮成劇中巫師的樣子。在“哈迷”小王看來,平常如此穿著確顯與周遭格格不入,但很有必要。“首先,我們以此表明自己的‘哈迷身份;其次,大家借這種方式‘以圈會友。有時走在路上,看到圍著紅黃相間圍脖的陌生人,就算不交談,也能認定是自己人”。

和“哈迷”一樣,幾乎每種興趣都形成了消費圈層。中山大學傳播與設計學院副研究員劉黎明表示,興趣消費與粉絲文化緊密相連,兩者主體高度重合。值得注意的是,身份認同的承載體不一定是某件具體物品,因興趣而付費參加活動、購買服務同樣可以達到目的。比如因欣賞同一名運動員而觀看比賽、熱愛同一部音樂劇而搶購演出票等。在小王的經歷中,即便不以過多的服飾亮明“哈迷”身份,僅是專程來哈利·波特園區這一行為,就能讓她和其他特地到這里的人找到共同語言。

健康消費,避免沖動

給興趣付費、為情緒買單,難免落入沖動消費的圈套。以盲盒為例,商家出示的概念圖極具美觀,再配上抓人眼球的款式名稱,消費者可能未見實物,便已燃起購買之欲。調查顯示,約44%的受訪者每年為盲盒花費1000元以下,26%的受訪者支付1000至5000元,幾乎不消費的人只占19%。按照盲盒69元的一般單價來算,差不多就是一年買十幾個。

盲盒的抽獎屬性及設置的隱藏款,吸引玩家買得“上頭”、紛紛“入坑”。不僅盲盒,任何興趣導向的消費都有可能發展成沖動消費、過度消費。搜索二手商品交易平臺不難發現,注有“之前一拍腦門買多了”“當時很喜歡,現在不想要,求帶走”的產品出售帖數量繁多。

基于此,在部分人眼里,興趣消費似乎已被貼上“亂花錢”的標簽,被視為“不理智”。戈艷霞引用經濟學上的效用理論提出了不同看法,“所謂‘效用是人們的一種心理感覺、主觀心理評價,是消費者在購買商品、服務時所感受到的滿足程度。這種滿意感既可以來自商品、服務的實用屬性,也可以來自其中包含的情感價值。從這方面看,不能籠統認為興趣消費不理智,畢竟它滿足了購買者的某種情感需要”。

“在興趣消費中,情感本身就是消費的對象和目標。不過在購買行為上,仍包含認知評估、信息搜索、仔細比較、慎重購買等環節。”宋思根表示,為情感付費時,應盡可能選擇實用的產品,培養健康的消費理念。我們要為快樂付費,不該為沖動買單。

(《人民日報(海外版)》)