溫經活絡外治法治療多發性骨髓瘤合并早期周圍神經病變臨床研究*

陳銀崧,吳靜文,莫美娟

佛山市中醫院,廣東 佛山 528000

多發性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是因骨髓內漿細胞異常增生而引發的一種血液系統惡性腫瘤,發病率約占血液系統惡性腫瘤的10%[1-4]。MM 病程短,且伴有較高的病死率和復發率[5]。隨著蛋白酶體抑制劑的出現,MM患者的生存期有了顯著提高[6],然而此藥物容易引起周圍神經病變(peripheral neuropathy,PN)[7-8]。PN主要是指多發性骨髓瘤發病過程中所出現的任何形式病變,包括損傷、炎癥或變性等,臨床表現為感覺、運動神經及自主神經受損,包括骨髓瘤自身導致的相關周圍神經病變與藥物治療相關周圍神經病變[9-12]。硼替佐米為目前國內治療多發性骨髓瘤的一線藥物[13],應用其治療后產生相關周圍神經病變的發生率為40%~60%[14-17]。周圍神經病變不僅會降低療效,還給患者帶來極大的痛苦[18-19],是導致患者停藥的主要原因之一[20-21],在一定程度上影響藥物療效及疾病轉歸。筆者采用溫經活絡外治法治療多發性骨髓瘤合并早期周圍神經病變,取得滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇佛山市中醫院腫瘤中心2019年12月至2021年8月收治的60例MM合早期PN患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和試驗組,每組各30例。對照組男15例,女15例;年齡(54.23±10.48)歲;合并癥:高血壓4例,糖尿病3例。試驗組男14例,女16例;年齡(52.90±13.33)歲;合并癥:高血壓6例,糖尿病4例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準符合《血液病診斷及療效標準》[22]中多發性骨髓瘤的診斷標準。

1.3 病例納入標準①診斷為多發性骨髓瘤且合并有周圍神經病變的患者,周圍神經病變分級在 1~2級內,周圍神經病變分級參照美國國立癌癥研究所制定的常見不良事件標準(NCI-CTCAE)4.0版本;②神志清楚,語言表達能力正常,能溝通與配合治療;③年齡18~80歲;④自愿參與并簽署知情同意書。

1.4 病例排除標準①皮膚感覺障礙、局部皮膚有潰爛、嚴重水腫、手術的患者;②有嚴重皮膚過敏病史者;③排除其他非MM合并PN的因素,如糖尿病伴周圍神經病變者;④對溫經玉龍散過敏的患者;⑤熱性病、高熱、精神分裂患者及有出血性疾病患者。

1.5 病例剔除標準①失訪或脫落病例;②依從性差,無法完全治療者;③實驗過程中因病情惡化死亡者;④治療期間被使用或者主動使用其他可能影響試驗結果的病例。

1.6 治療方法對照組按照《多發性骨髓瘤周圍神經病變診療中國專家共識》(2015年)[23]給予甲鈷胺片(江西青峰藥業有限公司,批號:國藥準字H20051440),每次1片,每天3次。

試驗組在對照組基礎上給予溫經活絡外治法治療,具體治療方法:溫經玉龍散外敷聯合熱奄包熱敷。取溫經玉龍散(由干姜、肉桂、乳香、沒藥、羌活、獨活、續斷、川芎、木瓜、生草烏、膽南星、赤芍、白芷、延胡索組成)藥粉40 g,將水、蜜糖各50 mL煮熱后加入藥粉,均勻調成糊狀,平鋪在敷藥紙上,敷于患肢。將熱奄包手套或腳套置于恒溫干燥箱中加熱至60 ℃(對糖尿病、熱敏感性低及老年虛弱患者,溫度降至40 ℃),加熱完畢后直接穿戴并熱敷于患肢。每天1次,藥膏外敷每次4~6 h,熱奄包每次熱敷30~40 min,10 d為1個療程,共治療5個療程。

1.7 觀察指標

1.7.1 神經電生理檢查應用美敦力肌電圖檢測儀檢測兩組患者治療前后正中神經、尺神經、腓總神經、脛神經的運動神經傳導速度(motor nerve conduction velocity,MCV)、感覺神經傳導速度(sensory nerve conduction velocity,SCV)。

1.7.2 周圍神經病變分級評價參照美國國立癌癥研究所制定的不良事件標準4.0版本評價干預前后患者的周圍神經病變分級。Ⅰ級:患者無臨床癥狀,深部腱反射消失或出現輕度刺痛,但不影響患者的各項正常功能;Ⅱ級:患者出現中度癥狀,有中度疼痛,日常的工具性活動受到限制,出現感覺神經及運動神經病變;Ⅲ級:患者的感覺、運動神經病變癥狀較為嚴重,出現嚴重疼痛,日常的生活自理能力受到限制;Ⅳ級:患者的感覺、運動神經病變危及生命,需要進行緊急處理;Ⅴ級:患者死亡[24]。

2 結果

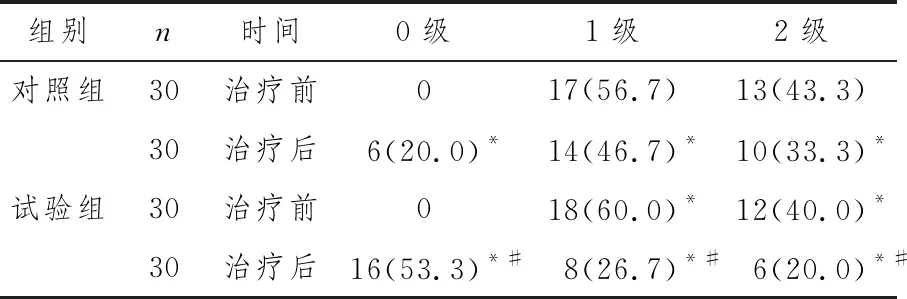

2.1 兩組MM合并早期PN患者治療前后周圍神經病變分級比較兩組患者治療后周圍神經病變分級改善情況優于本組治療前,且治療后試驗組優于對照組,差異具有統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組MM合并早期PN患者治療前后周圍神經病變分級比較 例(%)

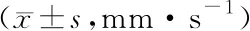

2.2 兩組MM合并早期PN患者治療前后MCV比較兩組患者治療后正中神經、尺神經、腓總神經、脛神經的MCV大于本組治療前,且治療后試驗組大于對照組,且差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組MM合并早期PN患者治療前后MCV比較

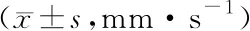

2.3 兩組MM合并早期PN患者治療前后SCV比較兩組患者治療后正中神經、尺神經、腓總神經、脛神經的SCV大于本組治療前,且治療后試驗組大于對照組,且差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組MM合并早期PN患者治療前后SCV比較

3 討論

MM合并早期PN屬中醫學“麻木”“不仁”“痹病”“痿證”等范疇[25],其病因為邪勝與正虛,PN在MM正氣虛弱的基礎上發病,邪毒侵犯,且化療藥物為攻伐之品,進一步損傷正氣,造成氣血虛弱,推動無力,出現氣滯、血瘀、寒凝、毒結等,表現為四肢無力、酸脹、麻木不仁、感覺異常等。根據辨證施治的原則,臨床以溫經活絡、益氣養陰、活血化瘀為主要治療原則[26-27]。中醫藥防治化療藥物所引起的周圍神經病變研究日益增多[28-29],外治療法屬中醫傳統特色療法的重要組成部分[30],不僅可減少其他治療PN的藥物用量,還可減輕患者痛苦,提高生活質量。

本研究中,溫經活絡外治法治療MM合并早期PN主要是指溫經玉龍散聯合熱奄包熱敷患肢,該治療方法融合了溫熱之力與藥物功效雙重作用[31]。溫經玉龍散及中藥奄包均是本院院內制劑,溫經玉龍散主要由干姜、肉桂、乳香、沒藥、羌活、獨活、續斷、川芎、木瓜、生草烏、膽南星、赤芍、白芷、延胡索等藥物組成。方中干姜、肉桂、生草烏具有溫經散寒、通經止痛之功效;乳香、沒藥具有活血、行氣止痛等功效;羌活、獨活功在祛風勝濕止痛;川芎、延胡索勝在活血化瘀止痛,且川芎可辛溫、走而不守,為“血中之氣藥”[32];木瓜舒筋活絡;生南星具有消腫止痛、祛風定驚、消腫散結等功效;赤芍、白芷活血、祛瘀、止痛[33-34]。諸藥合用,共奏溫經散寒、活血止痛、祛風除濕、行氣通絡之功效,可改善PN的臨床癥狀。

中醫外治法中的中藥貼敷有其獨特的優勢,溫經玉龍散貼敷通過藥物作用于皮膚,能夠直接作用于病變部位,刺激局部腧穴,透達機體內外,疏通氣血,有效改善PN引起的肢體麻木、疼痛癥狀[25,35]。中藥熱奄包利用加熱后的熱奄包散發的熱蒸汽產生的“熱效應”原理而發揮作用[36]。中藥熱奄包主要使用小茴香、吳茱萸與粗鹽3種中藥。吳茱萸具有溫中、止痛、理氣、燥濕等功效[37];小茴香具有溫中理氣之效;粗鹽能軟堅散結,加熱后能引藥入里,使溫經玉龍散的藥力快速透過皮膚及肌肉紋理直達臟腑,調節氣血陰陽,舒筋活血通絡,溫經理氣。熱奄包在患肢局部熱敷,將患肢皮膚溫度控制在40~60 ℃,溫熱作用使得藥物滲透作用明顯,作用更加持久,同時能夠擴張血管,使血液循環增加,能夠有效調節中樞神經系統,實現“引藥入深走竄”至病灶的效果,從而緩解臨床癥狀[38]。

綜上所述,溫經活絡外治法治療MM合并早期PN,能提高患者感覺及運動神經的傳導速度,降低周圍神經病變發生率,緩解疼痛程度。