談壽山石圓雕技藝的藝術色彩及傳承發展

王孝平

壽山石雕是福州市傳統美術工藝門類之一,也是國家級非物質文化遺產。早在南宋時期,壽山石礦就被人們發現,并應用于工藝制作,后隨著時代的發展,在光緒年間,形成了壽山石獨有的風格,出現東門、西門兩大流派。壽山石雕的技法更是豐富多樣,根據石料自身的形狀、色彩以及紋理進行構想,圓雕、薄意、印鈕等雕藝應運而生,結合每件作品應有的創作思路,巧施技藝,以達到“天人合一”的境界。圓雕是常用的技法之一,接下來將從圓雕的藝術色彩和傳承發展兩個方面展開敘述。

一、圓雕的藝術色彩

(一)圓雕技法簡述

所謂圓雕,也可稱為立體雕。圓雕的特點就是觀者可以從多方位觀賞作品,每一個角度呈現出來的藝術效果是完全立體的,栩栩如生。早期的圓雕技藝是高度凝練的,用強烈、鮮明、簡練的藝術形象輔以寓意和象征的手法來共同表現一個深刻的主題。

在壽山石雕發展的鼎盛時期,人物雕刻以圓雕的技法為主,光緒年間極負盛名的“東門派”也以圓雕技法聞名于世,也稱“圓雕流派”。后世耳熟能詳的楊玉璇、周尚均等雕刻名家尤擅圓雕。圓雕技法與人物題材的結合幾乎貫穿壽山石的發展史,歷史悠久。獲得一塊材質上乘的原石是一件可遇而不可求的事情,而運用圓雕技法能恰如其分地雕琢,不僅能凸顯人物的形態,還能最大限度地節省用料。

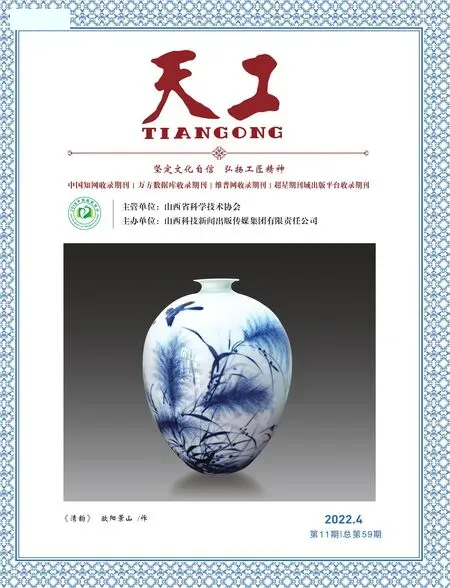

高山水洞石《劉海戲金蟾》 王孝平/作

(二)壽山石人物圓雕創作

在人物雕刻創作上,創作者需要具有極高的創作水準和審美水平,首先要把握人物的身形比例和神情姿態,結合原石天然的巧色和分布進行細致刻畫。筆者熱衷于采用圓雕技法雕刻人物十余年,在創作過程中有自己的見解和追求。在保留原材料的價值和特性的同時,依石造型,將古法自然和時代精神融于作品中。

人物雕刻是石雕作品中不可或缺的一部分,一件好的人物雕刻作品,最吸睛的部分就是神態表情的刻畫,或者談笑風生,或者慈眉善目。一件好的作品要做到作者直抒胸臆的真誠表達,這才是充滿生命力和藝術活力的佳作。接下來分享一下個人的圓雕創作思路。

1.石雕造型設計

工藝師在確定題材之后便開始設計草圖。人物面部多以純色為主,這是設計的第一步。然后是頭部和軀干的布局,這里特別考驗工藝師相石的功底,根據色彩的走向隨時進行調整,還可以穿插其他的技法,以便加強人物皮膚與服飾的質感對比。最后底座的設計可以更好地烘托作品,與作品相呼應,強調人物的活性。

2.原石巧色的利用

石雕作品中斑斕的色彩往往是點睛之筆,可以使作品更加生動、更富有層次感。每一塊原石的色彩是獨一無二的,都是無法復制的美。巧色的運用是制作一件好作品的關鍵,更是難點,其通常用于表現人物面部神態等,從而讓人物更加鮮活,使作品更具獨特性。

3.藝術線條的處理

線條的處理可以彰顯作品的藝術張力,不同的線條可以傳遞不一樣的情感,讓作品更加豐滿,達到和諧統一。同時利用線條的布局可以化瑕為瑜、變廢為寶,對原石的瑕疵和裂縫進行剔除、掩飾或巧用等。

4.重視以形寫神

當代壽山石雕創作的重點是表現創作主題、內涵、氣韻及人物的精神境界和人格魅力。雕刻古典人物題材講究凸顯其特質和個性,如“文胸、武肚、美女腰”。雕刻文人時要展現其廣闊的胸襟;雕刻武將時要彰顯其兇悍威猛;雕刻美人時要突出其婀娜多姿的曲線美。此外還要注重刻畫人物的表情,如怒目圓睜、含情脈脈等,要做到形神并茂,根據人物的動態合理設計。

常言道:“人靠衣裳馬靠鞍。”要想讓人物雕刻作品妙趣橫生,離不開衣著配飾的加持,仕女的雍容華貴、劍客的瀟灑橫溢,這些風格鮮明的作品都是要靠衣飾來表現。

二、石雕藝術發展和未來設想

中華人民共和國成立后,尤其是改革開放的深入,壽山石行業逐步回暖,迎來了空前繁盛的階段。當地政府及時并積極采取了相關措施,號召石雕藝人豐富創作題材,東西兩派的技藝開始融合交流,彼此取長補短、共同進步,在繼承傳統的基礎上,新的雕刻技法更是層出不窮、日新月異,無疑給石雕行業帶來新的機遇,預示著未來的巨大潛力。

自南朝至今,壽山石技藝得到了長遠發展,隨著機器生產逐步代替手工,像石雕這樣依靠手工雕刻的技藝逐漸削弱,從此壽山石的發展舉步維艱,藝韻的缺失、題材的老套是對不可再生資源的糟蹋和浪費,對于漸漸衰敗的壽山石雕工藝而言無疑是雪上加霜。

銀裹金田黃石《壽星》 王孝平/作

旗降石《三人行》 王孝平/作

(一)雕刻形式

界內雖然有“一石抵九功”的說法,但是隨著壽山石資源的匱乏,人們愈發關注石雕的工藝,在工藝上下功夫,在題材上創新成為重點。一塊質地上乘的原石固然價值不菲,但是沒有匠人的發掘和創作也就只是一塊礦石。其實,要想制作出傳世之作,文化的創新也是必要的。隨著科技的飛速發展,傳統工藝也迎來變革,更加多元、便捷的工具進入了雕刻行業,提高了生產力,很多古人做不到、解決不了的技術難點如今迎刃而解。

(二)題材創作

當手工藝者遭遇瓶頸時,往往很難做出有內涵、讓人耳目一新的傳世之作,為避免這樣的情況頻繁出現,工藝師不該只拘泥于個人的修養,過分關注個人的藝術造詣,從而導致市面上的作品題材千篇一律,基本沒有新意。這無形中也導致了石料資源的浪費,無法給世人帶來視覺震撼和藝術感染力,從此慢慢走向沒落。

(三)文化創新

作為一名藝術家,不能活在前人的陰影下,要在立足前人成就的基礎上打造自己的一席之地,為后人創造出具有自己藝術特色的作品,為工藝美術行業貢獻自己的力量。要想深化作品的內涵,唯有進行文化創新,這樣才能讓石雕藝術上升到一個新的高度。壽山石雕是我國的藝術瑰寶之一,在傳承和弘揚傳統工藝方面,筆者做的還是略顯蒼白,雖然有創新性的作品,但是也是寥若晨星。若想融入現代市場,就要摒棄“生意經”,將創作設計貫穿于每一個雕刻環節。

(四)新型的傳承方式

自1956年福州石刻生產合作社創辦以來,突破了石雕業內封閉的師徒傳承制度。朱德曾言:“帶更多的徒弟,把我國幾千年以來傳統的工藝美術技藝傳授下去,一輩比一輩好,使我國工藝美術事業越來越發展,越來越好。”①季龍:《當代中國的工藝美術》,中國社會科學出版社,1984。1958年福州石刻廠的創辦,推動了東門、西門流派之間的交流和發展,也促進了石雕產業的發展,徹底打破了作坊式的傳承制度,在20世紀90年代出現了工作室這一新概念。

工作室是采用一種新的藝術方式來進行石雕的創作,不單單只重視實踐操作,還重視傳授專業基礎知識。同時學徒也可以學習其他雕刻師的技藝,汲取好的藝術風格,待到學成之時便可自立門戶,按照自己的所思所想自由創作。

開展藝術院校教育也是一個新興的傳承方式,是筆者較為推崇的。科班出身的工藝師創作的作品質量會更好,他們接受過專業的培訓,有著豐富的理論知識和新的審美理念,再結合實際操作,往往會形成獨特的作品風格,因此被稱為學院派。加強與高校的合作有利于促進傳統工藝與現代知識體系相融合,提升工藝師的素質和文化內涵,實現守匠心,致創新。

三、結語

壽山石雕作為我國幾千年文明的見證者,其雕刻技藝需要得到傳承和發展。希望在未來能有更多的工藝師敏銳捕捉新的創意,在學藝和創新的路上永不止步。