唯物史觀視域下中考歷史試題的考查及教學對策

吳樂康

《義務教育歷史課程標準(2021年版)》提出:“在義務教育階段中,使學生初步學會在唯物史觀的指導下看待歷史事物。”縱觀2021年安徽省中考歷史試題,在唯物史觀指導之下,以落實立德樹人為根本任務,充分彰顯了新課程理念。在新一輪課程標準和統編教材研修和頒行的過程中,唯物史觀已成為初中歷史教學和命題的重要抓手,對初三復習備考和中考歷史試題的命制都有積極的導向作用。

一、用唯物史觀闡釋歷史的發展與變化

唯物史觀是說明社會歷史發展規律的世界觀和方法論,唯物史觀使歷史學變成了科學,使歷史研究能夠在科學的理論指導下進行科學的研究,得出真理性認識。初中階段的歷史課程,要堅持用唯物史觀闡釋歷史的發展與變化。2021年安徽省中考歷史試題以唯物史觀為命題路標,將唯物史觀滲于史料或史事的敘述之中。在具體的試題命制上,以考查唯物史觀基本內涵為立意點,以史事與史論之間的因果邏輯和交融聯系,凸顯唯物史觀對于歷史學習的統領性。

例1(第18題)閱讀材料,完成下列要求。

材料一:中世紀早期,農奴制度促進了西歐主要農業組織形式——采邑的發展。采邑是大型莊園,包括土地、草場等,以及束縛在土地上的農奴。由于地區性國家建立了越來越有效的政治組織,地方上的封君和封臣管理著政治和軍事事務,這一體系一般被歷史學家稱為封建制度。

——據[美]杰里·本特利等《簡明新全球史》

材料二:13世紀的歐洲處于變革的陣痛之中,在經濟上變得越來越商業化和工業化。工商業的興起促進了城市生活的產生,新的城市生活又使中世紀社會產生了市民階級,市民階級公開提出政治代表權和在法律面前平等的要求。這些經濟社會變革深刻地改變了歐洲的經濟社會環境和社會結構。

——據[美]詹姆斯·W·湯普遜《中世紀晚期歐洲經濟社會史》

1.根據材料一,概括西歐封建社會的主要特征。

2.根據材料二,歸納13世紀歐洲“經濟社會變革”的表現,并結合所學知識分析這些變革產生的影響。

3.綜合上述材料,從西歐中世紀發展歷程中,你能得出什么規律性的認識?

由材料一可知,西歐封建社會的主要特征為莊園制度(或農奴制度)和封君封臣制度。材料二概述了13世紀的歐洲工商業興起,城市生活產生,市民階級形成并提出政治要求等。

這些“經濟社會變革”的表現改變了歐洲的經濟社會環境和社會結構,沖擊了封建統治,促進了資本主義興起,并推動歐洲由中世紀向近代轉型。通過兩則材料所呈現的西歐中世紀發展歷程所得出的規律性認識,即是在考查學生運用唯物史觀來認知歷史現象的表征。唯物史觀認為,生產力和生產關系、經濟基礎和上層建筑的矛盾,是人類社會的基本矛盾。社會發展也是在這兩對矛盾運動中,即社會基本矛盾的不斷產生、發展和解決中實現的。綜合兩則材料可以窺見,生產力的發展引起生產關系的變革,同時生產關系對生產力具有反作用。由生產力決定的生產關系所共建的經濟結構,即經濟基礎,也在決定在此基礎之上的社會制度、機構和意識形態等觀念,即上層建筑。因此,經濟發展會促進社會變革,歷史也同樣在傳承中發展。唯物史觀是諸素養得以達成的理論保證,本試題充分體現了運用唯物史觀來闡釋歷史的發展與變化,落實了對唯物史觀基本內容的再教育,豐富了對于唯物史觀這一首要素養進行考查的內涵與形式。

二、設開放探究問題考查史論結合方法

活動與探究題強調歷史思維的延伸,在扎實掌握主干知識的基礎之上,更加關注史事間的縱橫聯系。聯系的觀點是唯物辯證法的基本特征,要堅持用聯系的觀點分析歷史問題。從唯物史觀的基本視角出發,探究具體時空條件下史事間的相互關系和影響,考查學生運用“論從史出、史論結合”的歷史學科基本方法去發現問題、分析問題、解決問題的能力。同時,開放性的設問也給予了學生在唯物史觀引領下,多角度、多層次思考問題的可能。在探究中正確運用史實,做到史論結合,條理清晰,表述簡潔流暢,往往能在考試中取得理想的成績。

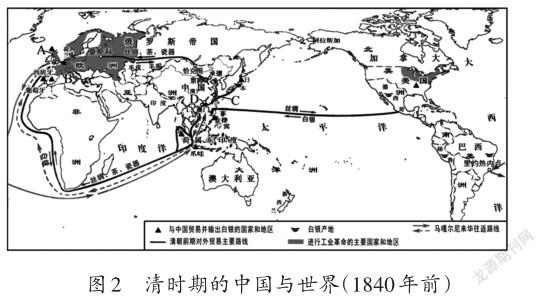

例2(第19題)讀圖2,完成下列探究活動。

——據人民教育出版社中國地圖出版社編著《中國歷史地圖冊》

1.18世紀60年代開始進行工業革命的國家是圖中_______(填字母),當時中國唯一對外貿易港口是圖中_______(填字母)。

2.根據圖2,圍繞其主題提煉一個觀點,并結合所學知識加以論述。(要求:觀點明確,史論結合,表述清晰。)

本題引用學生日常學習中所用《中國歷史地圖冊》里的《清時期的中國與世界(1840年前)》一圖,但此題“舊瓶裝新酒”,綜合了對史料實證、時空觀念和歷史解釋素養的考查。第1小題相對較為簡單,認真審題,正確識讀地圖,在基本史實掌握確切的情況下,表述規范,即可有效作答。第2小題難度較大,區分度高,學生在平時模考中也缺乏此類訓練,部分學生不知何為觀點,將觀點陳述誤為羅列史實,如“閉關鎖國政策”等。同時在空間范圍內忽視了時間因素,沒有扣住“1840年前的清朝”,導致答案超出時間限定范圍,如論述從漢朝至清朝絲綢之路的發展,列舉近代前期四次列強侵華戰爭等。另外部分學生在論述中缺少中外關聯,只見樹木不見森林,通篇都在講述英國資產階級革命或清朝閉關鎖國的知識點。其實第2小題的類型在高考中較為常見,但如何下移,更加貼近初中學業水平考試的要求,同時滿足高中招生考試選拔性的功能需要,一直以來也困擾著歷史學科試題的命制。此次安徽省中考歷史試題做了有益的探索。在主題統罩下,提煉觀點,以類似小論文的形式,激發了學生的創造性思維,對于深化歷史學科核心素養的考查都有著積極意義。

以唯物史觀為統領,識讀地圖,可知清朝前期中西方存在交流與碰撞。隨著工業革命的開展,以英國為代表的西方國家迫切需要開拓市場。封建專制日益強化的清政府奉行閉關鎖國政策,只開放廣州一處作為對外通商口岸。中國絲綢、瓷器等手工業產品暢銷海外,白銀大量流入中國。英國派使者來華請求擴大貿易,遭到拒絕;雙方矛盾加劇,最終英國發動鴉片戰爭。綜上,清期前期與西方雖有交流,但已落后于世界發展潮流,中國將被卷入資本主義世界市場。

三、落實唯物史觀高效備考的應然之策

(一)正確理解唯物史觀基本內涵

唯物史觀理論性強,有些歷史教師自身缺乏認識和了解,而學生系統學習這方面知識,也要等到高中階段。因此,師生要正確理解并把握唯物史觀的基本內涵,尤其是教師要加強自身專業素質和理論修養,研讀馬克思、恩格斯的相關理論著作,梳理唯物史觀的主要論點,構建內容框架。

(二)運用唯物史觀解讀歷史現象

唯物史觀具有一定的抽象性,而史事則相對具體,以唯物史觀為指導,運用唯物辯證法對史事進行歸納、綜合、分析、解釋。將唯物史觀與日常歷史教學有機整合,豐富教學形式,把唯物史觀基本內涵融入史事之中,如在評價歷史人物、分析史事爆發根本原因時均可加以引導。教師要有意識地在授課過程中滲透唯物史觀的基本原理,如在講述工業革命時,在指明瓦特蒸汽機推動生產力飛速發展的同時,也要強調正是伴隨著社會生產力水平的大幅提高,促使傳統的手工工場被大工廠所替代,繼而引發了社會階級結構的變化,產生了資產階級和無產階級兩個主要的階級。而這也恰恰說明了生產力決定生產關系。

(三)增強開放探究問題有效訓練

應對中考中對于唯物史觀的考查形式與路徑,還要加強相應的訓練,尤其是安徽省中考歷史最后一題“活動與探究”,具有一定的開放性,而平時考生缺乏此類訓練。該種類型試題無論是命制還是批閱,都給歷史教師帶來不小的挑戰,但卻有利于學生深化對歷史表象的認知。因此,在日常考試中要加強對此類試題的常態訓練和解題示范,使學生熟悉而不畏懼。同時,學生也要學會相應的解題思路和方法,正確運用歷史學科語言進行表述,在訓練中加以改進。

綜上所述,2021年安徽省中考歷史試題遵循導向性、科學性、規范性的基本原則,以“立德樹人、素養立意、引導教學”為核心功能,有機融入唯物史觀等歷史學科核心素養的考查,秉持了“穩中有變、變中求活”的思路,傳承中有創新,創新中有特色。在注重考查必備知識的同時,也能展現學生關鍵能力的差異度,承擔了培養學生核心價值和學科素養的使命。