淺談高中物理導學案制作的原則

程永勝 寧利民

學案式教學在國內的起源可以追溯到20世紀90年代初期,而且至今為止一直是眾多學校的首選教學方式之一。該教學方式之所以如此盛行,主要原因在于其對教學效果和學生學習效率的提高。尤其是在國家“雙減”政策的倡導下,如何才能“提質增效”,導學案的選擇不失為最佳的教學方式之一。然而,導學案的制作存在很多模式和框架。那么,究竟怎樣的設計目標才是符合《中國高考評價體系》和新教材以及新的《普通高中物理課程標準》的要求?究竟怎樣的設計模式或者框架才是符合學生的認知和成長規律?究竟怎樣的設計思想才是符合國家對立德樹人的要求?怎樣的設計才能體現本學科的核心素養?不管如何設置,導學案的設計都應該滿足以下原則。

一、引導學生自主學習的原則

要完成《中國高考評價體系》中立德樹人的根本任務,導學案的設計必須符合人的成長和發展規律。從學生的角度而言,學生的長遠發展離不開自主學習能力的培養。自主學習能力直接影響著學生的學習習慣、學習效果和學習成績,甚至影響著學生的終身發展。從教師的角度而言,采用導學案教學可以轉變傳統的教師“滿堂灌”的教學方式,在新課講授之前實現學生先學、教師后教,真正達到“先學后教”,實現以學生為主體的培養學生思維的“思維型”課堂教學方式。所以,導學案的設計一定要從學生課前自主學習的原則出發。

以2019年人教版高中物理必修一第一章第四節《速度變化快慢的描述——加速度》一節中開篇設計的導學案為例。

【知識點】加速度

1.物理意義:加速度是描述物體運動________的物理量。

2.定義:________與發生這一變化所用________之比,叫作加速度。

4.單位:在國際單位制中,加速度的單位是______,符號是________或________。

其中存在的問題是沒有過渡性的安排,開始直接就是加速度知識性的填空,不能體現自主學習的過渡性和學生學習加速度的意義以及沒有與相關生活實例進行銜接,不利于激發學生學習本節知識的興趣,學生會失去自主學習的樂趣。

再看下面同樣是對本節知識的導學案的開篇設計:

【自主探究】

實例:某競賽用的跑車啟動時,4 s內速度達到108km/h;某高速列車啟動時,120s內速度達到108km/h;自行車4 s內速度達到6 m/s;而100 m跑運動員起跑時,0.2 s內速度達到12 m/s推算出這些物體啟動時,速度的增加量和1 s內速度的增加量,并填入下列表格:

問題1:速度大,速度變化量(Δv)一定大嗎?速度變化一定快嗎?

問題2:速度變化量大,速度變化一定快嗎?

很明顯,通過對比可以發現,學案上加入相關的生活實例作為引入,各種交通工具和運動員的速度變化進行對比后。從情感角度而言,可以拉近學生生活實際和新學知識加速度之間的聯系,增強學生學習新知識的興趣。從知識的角度而言,學生不再覺得物理知識枯燥、無用以及陌生,便于學生更好地自主學習新知識。

要從自主學習的原則出發,設計出高效的導學案,這就要求我們設計導學案時一定要立足當下學生的學情,滿足學生課前自學的需要,既不能將知識點設計得太難,又不能設計得太易,難度太大的知識點會使學生課前自學時望而卻步,難度太易的知識點學生學習時會覺得食之無味。這些都會嚴重打擊學生課前自學的興趣,同時學生也體會不到從自主學習中獲得成功的樂趣。久而久之,學生會將導學案棄之一旁,也就失去了導學案設計的意義。

二、啟發學生深度學習的原則

學科素養要求學習者在面對生活實踐或學習探索問題情境時,能夠在正確的思想觀念指導下,合理運用科學的思維方法,有效整合學科相關知識,運用學科相關能力,培養高質量地認識問題、分析問題和解決問題的綜合品質。從國家立德樹人的角度出發,我們也需要設計出引領學生成長、啟發學生思考的導學案。讓學生真正理解各學科的概念和規律,進而達到學科素養的要求,即指向學生深度學習的學案。

以下為2019年人教版高中物理必修一第二章第二節《勻變速直線運動的速度與時間的關系》一節中設計的導學案的片段:

【討論與交流】勻變速直線運動

1.思考速度與時間圖像的物理意義

如圖:勻速直線運動的v-t圖像,如圖1所示。

思考、討論如圖1的兩個速度與時間圖像。在v-t圖像中能看出哪些信息呢?思考討論圖像的特點,嘗試描述這種直線運動。

A級:勻速直線運動是_________不變的直線運動,它的加速度________。

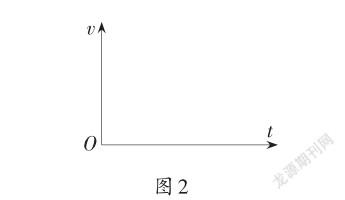

上節課我們自己實測得到的小車運動的速度與時間圖像(如圖2所示),請大家嘗試描述它的運動情況:

本學案將學生已知知識直接呈現在書面上,只是通過學生觀察來進行直觀的文字性的填空,并不能引導學生進行深入的學習和思考,達不到提升學生思維和能力的水平,學生對知識的認識也只是停留在思維的表層水平。

2.再看同樣是對勻變速直線運動知識點的學習:

【學點】勻變速直線運動

1.請大家仔細閱讀教材“勻變速直線運動”標題下的內容,思考并回答問題:勻速直線運動的v-t圖像是什么樣的?它的運動特點是什么?(提示:從運動軌跡、速度、加速度三方面思考)

2.什么樣的運動是勻變速直線運動?它的v-t圖像是什么樣的?它的運動特點是什么?它可以分為哪幾類?

思考:1.加速度大小不變的直線運動一定是勻變速直線運動嗎?2.初速度與加速度方向相反的勻變速直線運動的速度一定是持續減小的嗎?為什么?

對比之下,可以發現:后者通過問題鏈式的提問,不斷設置問題來引發學生進行思考,并且從哪幾個角度進行思考給出提示,既能拔高學生的思維,使學生進行深度思考,又能鎖定學生思考的知識范疇,不至于使學生思考時沒有頭緒或者過于天馬行空,很明顯后者更能體現深度學習。

三、體現學生學習過程的原則

何為學習?學習的本質是經驗在深度或廣度上的持續變化,即個體在原有經驗的基礎上通過自主建構或社會建構形成新經驗的過程。這說明學習一定是持續性的、具有過程性的,當然這也與人的成長規律相適應,人的成長在本質上就是過程性的發育與成熟的階段。《普通高中物理課程標準》的基本理念中也明確提出了:注重過程評價,促進學生核心素養的發展。

2019年人教版高中物理必修一第三章第二節《摩擦力》一節中導學案起始片段的設計:

(自學教材第60頁、61頁“滑動摩擦力”部分)

1.定義:兩個相互_______________的物體,當它們_________時,在接觸面上會產生一種_________相對運動的力,這種力叫作滑動摩擦力。

2.方向:總是沿著_______________,并且跟物體的_________的方向相反。

3.大小

(1)結果表明:___________________________。

(2)定量關系:__________________μ是比例常數,叫作動摩擦因數。

(3)動摩擦因數的影響因素:

動摩擦因數的值跟_________有關,接觸面_______不同、粗糙程度_________,動摩擦因數也不同。

雖然學生初中已經接觸和學習過摩擦力,但是摩擦力作為學生高中物理的一個難點,開篇即是對摩擦力相關概念和知識的填空,難免枯燥而乏味,不符合學生對新知識的認知過程。對學生學習的過程只是簡單地將課本上的段落和結論挖成填空題,學生通過簡單地抄書就可以完成,這只是使學生在摘抄知識而體現不出學生對知識的再思考、再錘煉的過程;這些都體現不出學生真正的學習過程。

再看下面同樣是對《摩擦力》一節起始階段的導學案設計:

摩擦力初步認識

(體驗一下:用力推地面上的課桌)

(A級)1.沒有推動和推動后感覺有點費勁是什么原因?

(請同學們回顧初中對摩擦力的認識,再閱讀課本第60頁,用自己的語言總結出摩擦力的概念)

(A級)2.摩擦力:

(小組討論)

(B級)3.相對運動趨勢的含義:

相比之下,后者更加符合學生對知識的學習過程,首先是通過手推桌子讓學生切身體會靜摩擦力和動摩擦力,并感受二者的區別,首先從感官上切實讓學生感受到了摩擦力,符合學生對事物的認知過程。再者對摩擦力的定義不以簡單的填空形式出現,而需要學生完整的描述過程,注重學生對學習知識的整體性的培養。同時專門考查對“相對運動趨勢”的理解,注重過程性思考,體現學習過程的同時體現出了對學生深度學習的要求。

四、指向學生終身學習的原則

《普通高中物理課程方案》明確提出:普通高中教育的任務是促進學生全面而有個性的發展,為學生適應社會生活、高等教育和職業發展作準備,為學生的終身發展奠定基礎。也需要我們更加注重培養學生終身學習的能力以及要適應終身學習這一新的時代要求。

這些都說明在平時的教育教學中,要著重培養學生終身學習的能力,同時也要求在導學案的制作中滲透出為學生終身學習服務的目的。

導學案在新課開始前加入學生生活實例探究情景,可以引起學生的思考并激發學生本節課的學習興趣,增強知識學習的同時,注重知識在實際生活中的應用。課堂結束時,以測反應時間作為結束片段,增強知識在現實生活中的應用的同時,更加注重知識對學生實際生活帶來的變化。可以說,即使將來學生不研究物理專業,遇到相似問題時也能解決,切實做到了為學生的終身發展服務。

從學生終身學習的角度出發,具體到制作導學案時,要將學生鮮活的一生作為導學案設計思想的出發點。要將眼光放長遠,要想將來學生高中畢業以后,高中的各學科教學在學生以后的人生中留下了什么;若干年以后,學生對該學科的印象是什么。我想肯定不是相關的純學科知識,而是相關學科的最本質的思維方式、行為規律以及做事方法和態度,甚至是對學生“三觀”和人生態度的影響。