“游戲故事”評價,讓幼兒成長看得見過程

蔣桂麗 范寧寧

教師用敘事性的語言把幼兒的游戲行為和過程記錄下來,即可形成游戲故事。游戲故事是幼兒學習過程的記錄冊,它能夠反映幼兒游戲學習的整個過程。一般具有三個方面的功能,即實現對幼兒學習的觀察、用于對幼兒學習的評價以及為幼兒提供有針對性的支持策略。從關注判斷到關注欣賞,從關注課程到提供教育支持的過程,我們不斷解決誰來評,怎么評,評后可以做什么等問題。游戲故事是幼兒的“成長檔案”,讓我們在故事中走近孩子,發現和看到他們的發展變化。

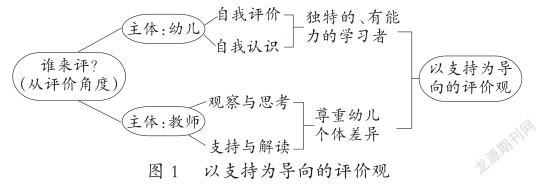

一、誰來評——樹立支持為導向的評價觀

“誰來評”是幼兒利用“游戲故事”進行分享,教師基于“游戲故事”這一評價工具進行解讀與分析,評價幼兒的游戲行為。因此,我們確立了“每個幼兒都是獨特的、有能力的學習者”的兒童觀,并樹立了“以支持為導向”的評價觀。

二、怎么評——形成欣賞發展的兒童觀

(一)解讀先行,走進評價

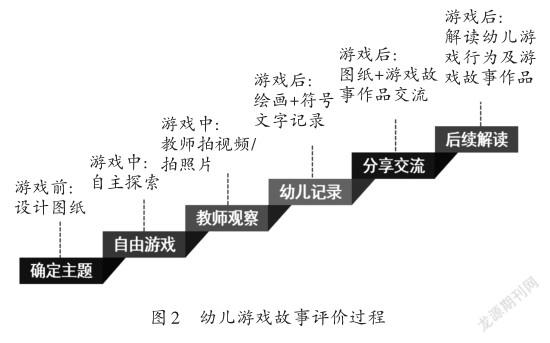

“游戲故事”評價作為一種質性評價方式,它主要經歷游戲前、游戲中、游戲后等過程。

游戲是幼兒成長的重要環節,將孩子們的游戲通過繪畫展示出來,既能加強孩子們相互之間的交流與學習,又能讓教師更了解孩子,從而更好地開展教育教學活動,讓孩子們能夠真正學有所得。

(二)對照指標,建立體系

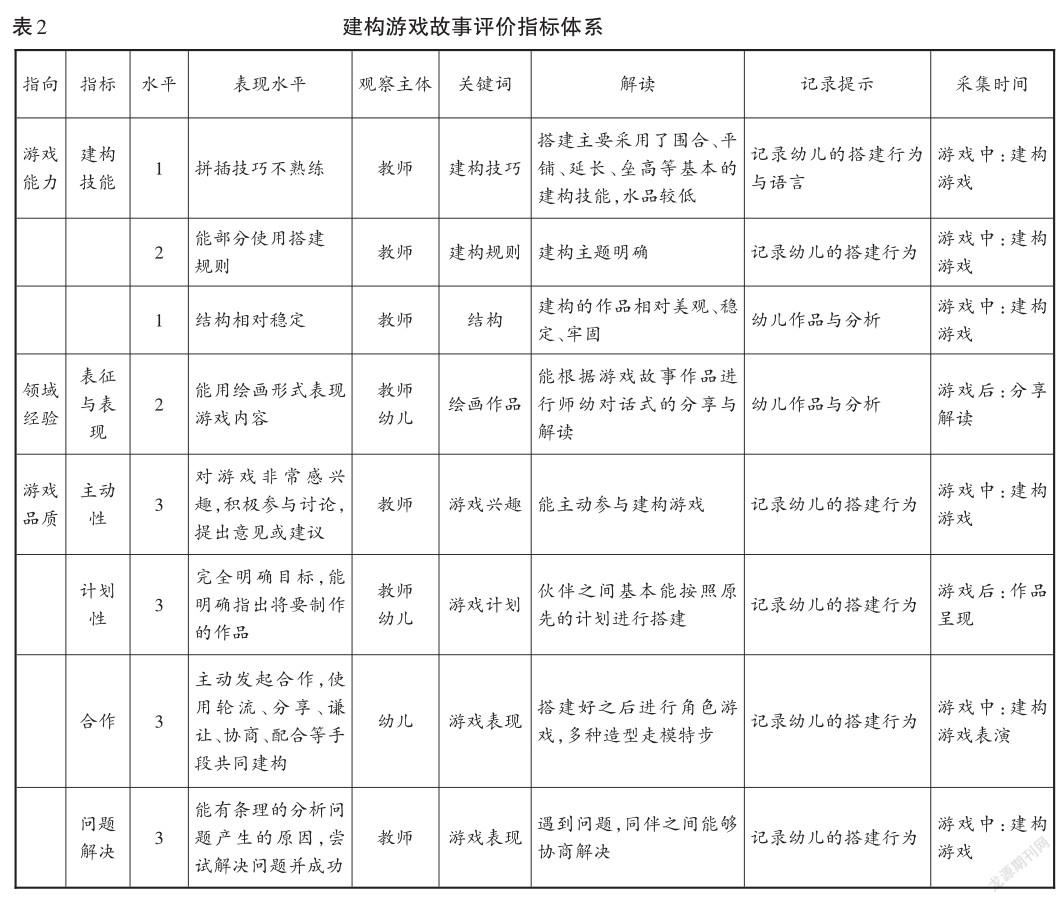

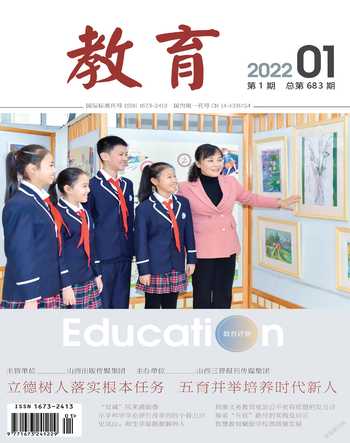

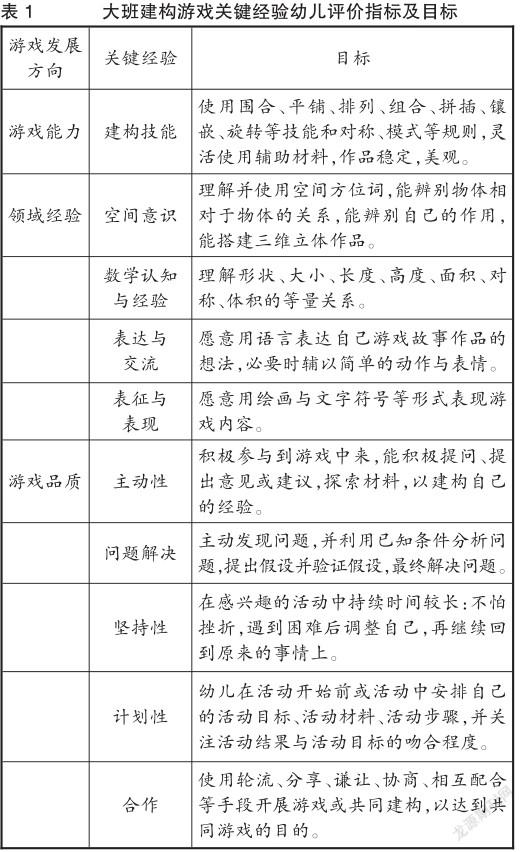

我園依據《3~6歲兒童學習與發展指南》中相關條目及對幼兒發展表現性評價內容,依托相關游戲研究文獻,建立了大班建構游戲關鍵經驗幼兒評價指標(見表1)。

(三)游戲解讀,有效評價

分享一:師幼對話式

蔣鑫雨說,“楊老師,這是我們走模特的地方。”楊老師回答,“我們可以把它叫做T臺。”蔣鑫雨接著說,“當時我們是一個一個排隊走的,一個手叉著腰,一個手放在下面。”楊老師點點頭,說道:“哦,是一個一個有秩序地排隊的,而且還有造型,那有音樂嗎?”蔣鑫雨若有所思地說,“她們一個一個在前面走的時候,我們在后面的就用嘴巴打著拍子。”楊老師看著他說,“哦,沒有音樂沒關系,我們的小手和嘴巴就是我們的樂器。那你們在搭的過程中有沒有遇到困難呢?你們是怎么解決這個困難的?”蔣鑫雨來了興致,“我們剛開始在搭后面背景的時候搭到第三層就全倒了。后來石英杰說我們下面的積木太小上面的積木太大,我們就找來長條積木放在下面,用方塊積木一塊塊放上去,但是我們人太矮了夠不到,我們就想到用安吉梯……”

游戲評價:對照大班建構游戲指標體系可以看出(見表2),這一組的建構主題明確,伙伴之間基本能按照原先的計劃進行搭建,遇到問題,同伴之間能夠協商解決,搭建好之后還繼續進行角色游戲——嘴巴自帶伴奏,利用積木作為樂器,多種造型地走模特步。從建構成果中該組搭建主要采用了圍合、平鋪、延長、壘高等基本的建構技能,水平稍低。

分享二:幼兒自述式

劉一澤:“我和蔣鑫雨、周雨涵小朋友一起練習走T臺。一會兒嘗試手拉手走,一會兒又模仿電視上的模特一個一個地走。”

游戲評價:對照游戲故事評價指標體系(見表3),從劉一澤的故事中,我們可以看出他對走模特步游戲的喜愛以及在游戲過程中的愉快體驗。在分享自己作品時的表述,體現出他的語言表達能力較為突出。

分享三:符號文字式

周語涵用符號文字釋義法表述了自己與蔣鑫雨、劉一澤,還有其他小朋友一起走模特的過程,雖然周語涵分享的內容也是模特游戲,但她卻強調了“我們一個個排隊走,老師在下面給我們拍照”,那是因為這兩點都是周語涵提議的。

游戲評價:從周語涵的分享,對照指標體系(見表4),充分說明了幼兒呈現的游戲故事繪畫作品是其內心世界的生動表達。

從上述案例可以看出,該組幼兒總體能夠搭建出預先計劃的建筑物,并且能主題明確地畫出自己的游戲內容,并能進行相應涂色。繪畫中出現的和用符號記錄下來的事物,都在幼兒心中有重要的地位,不僅在游戲中對他們有獨特的作用,更反映了幼兒與被畫事物之間的日常關系。對人物繪畫細節(如發型、頭飾、衣服等)和事物繪畫細節(大小、顏色、形狀)畫得越詳細,表明了幼兒的觀察能力、繪畫特點和對人物或事物的感知越強烈。這次建構游戲中他們表現出了建構與表演的完美融合,使幼兒在游戲中獲得建構、表演、語言、人際交往等方面的整體和諧發展。

觀察是了解幼兒的基礎,游戲是觀察幼兒的最佳渠道。我們始終堅持通過拍照片、拍視頻,根據觀察的需要靈活運用多種觀察方式,如定點法、追蹤法、掃描法等。幼兒分享時,教師把游戲中的發現“拋”給幼兒,讓他們去說、去看、去聽、去想、去做等,充分調動其多種感官的參與,在真實的情境當中去解決實際的問題。幼兒在記錄時,教師觀察游戲故事當中對幼兒影響最深的是什么、幼兒喜歡用什么方式記錄、有沒有變化等等。幼兒交流自己或小組的游戲故事時相互傾聽、理解、欣賞。在評價中,我們不僅要基于教師對游戲的觀察,還要結合幼兒自身對游戲的表達,這樣能更加全面地了解幼兒的發展狀況。

三、評后可以做什么——聚焦幼兒發展的課程觀

(一)評價結果,支持幼兒成長

“游戲故事”記錄幼兒能做的、感興趣的事,讓幼兒在建構游戲中體現出自信、勇敢、積極、自主等優良的學習品質。通過跟蹤式的觀察與評價,讓幼兒的學習行為體現出連續性,讓教師能夠更有針對性地進行回應和指導。從本次的建構游戲“七彩大舞臺”中,教師利用幼兒分享的“游戲故事”對照評價指標發現,該組幼兒在“建構技能”這一指標中水平較低。下一步需引導幼兒拓展空間,能恰當地使用輔助材料深入主題,幫助幼兒由二維結構向三維結構立體發展。

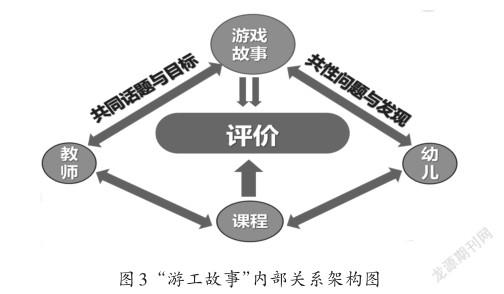

(二)評價結果,優化課程需要

基于游戲故事證據鏈的評價過程,即是發現問題、解決問題的過程。幼兒是游戲故事的主角,教師經常記錄和分析游戲故事,能夠促使其更好地發現幼兒在游戲中的積極學習行為,從而樹立科學的兒童觀與教育觀,促使教師及時把握幼兒學習的生長點,積累有效的課程資源。

四、評價,讓課程影響力不斷延展……

(一)質性評價,助推師幼共同發展

“游戲故事”評價,讓教師和幼兒成為互動互助的評價共同體,共同體驗幼兒的成長。它不僅是一種學習評價的手段,更是一種理念,它始終秉持以兒童為中心,適時、靈活地轉換自己的角色,以追隨幼兒的腳步,滿足其學習與發展的需要。幼兒的一言一行、一舉一動都在傳遞著他們的學習與發展。“游戲故事”評價的過程體現了幼兒個性的發展軌跡,評價的結果助推了師幼共同發展。

(二)多元參與,體驗幼兒成長

“游戲故事”是傾聽每個人聲音的過程,在每一次“游戲故事”的觀察和記錄中,了解幼兒已有的經驗,給予幼兒適宜的支持,是創造和欣賞的過程。多元主體共同參與,有助于教師、家長發現幼兒,從多個角度達成對幼兒的共識,共同建立起對幼兒發展差異的理解。用專業的教育行為,支持每一個幼兒個性化成長!