倫理秩序體系下的中國傳統建筑營造智慧

霍 穎

(華北水利水電大學建筑學院,河南 鄭州 450046)

0 引言

漫長而悠久的歷史長河孕育了光輝絢爛的華夏文明,也醞釀了中國古建筑的深厚底蘊,匠氣大成。中國古建筑不僅是形式和建造的藝術,更是傳統儒家文化、道家思想及宗教信仰體系的物質化表征,匯聚古代勞動人民智慧于大成。通過探究傳統建筑所蘊含的倫理秩序規則,可學習到古人應對自然、人文與社會的觀念和方式,深入了解古代建筑的營造智慧,對現代建筑的建造有所啟發。

1 天人秩序——物我和諧的營造

建筑是人類活動的主要場所,同時是人與自然相處的必要媒介和載體,在一定程度上反映了不同文化體系下人與自然的關系構建。建造的最初目的是“防御”,是原始人類為抵御外界侵擾而主動創造的一種庇護“形式”,而后在人類社會的漫長演變中逐步發展成為各自獨立的語言體系,類型多元且風格迥異,進而形成獨具地域風情、民族特征的建筑文化。

1.1 選址

中國傳統建筑的選址講究“相地堪輿”,是風水學理念下的一種自然生態選擇方式,總體思想是因地制宜、因勢利導。從原始石器時期開始,早期人類針對不同的環境類型,分別在黃河流域和長江流域地區發展出不同的居住方式,有利用深厚土質和天然洞穴建造的“穴居”,以及為抵御潮濕和蚊蟲而搭建的“巢居”,成為之后中國傳統建筑發展的起源,如圖1,2所示。

圖1 穴居

圖2 巢居

隨后,農業的產生和發展提供了定居生活的可能,相對穩定的組織和聚落成為人類文明的新載體。聚落大多臨水而居、近水高基,便于發展生產和建立防御體系,形成一個相對封閉且自給自足的圈層。陜西西安半坡村作為早期聚落的遺址,已經開始有了擇近水高地為址的概念,聚落呈現一定的向心性聚合特征,面對外界表現出共同抵御的姿態[1]。

國家的出現是文明聚攏發展的必然結果,“擇天下之中而立國,擇國之中而立宮,擇宮之中而立廟”,“擇中”表現出的是王權選擇的集權秩序和空間權衡,因而王都的選擇以“中”為先,多為依山傍勢,營造龍盤虎踞之態,顯現高不可攀之氣[2]。唐大明宮居于龍首原之上,地勢高差達近十米,宮城闕宇的巍峨峻嶺盡數突顯,營造至高無上的王權神授。

1.2 布局

天地宇宙的時空觀是中國古代建筑集群布局的上層意識形態選擇,將“天圓地方”的動態規則應用于靜態的建筑中,構建和天地的對應與關聯,一定程度上反映了我國古代的自然宇宙觀。北京的天壇和地壇都是以方、圓為基本圖形架構的天地神壇,反映了古人思想層面上溝通天地的愿望。

而與人產生直接關聯的建筑系統秉承的都是中心對稱的物理格局,院落組群合而有序[3]。以內向型院落為中心,四周建筑對內開放,向外封閉,構建獨立私密的自然生態,整體布局協調有致,顯現出古人溝通自然的態度。

1.3 材料

中國傳統建筑不僅在形態上反映古人的自然觀,建造的“取法自然”也反映出物我不可分割的關聯性。木材作為傳統建筑的主要材料,有就地取材、便于規制等優勢,整體結構以榫卯相接,還具備一定的抗震防震性能,凸顯古代工匠的營建智慧。

2 神人秩序——信仰體系的尊崇

宗教建筑是我國傳統信仰體系的物質回應,以本土的道教和東漢末年傳入的佛教為主,其思想影響了寺廟建筑的演進,以佛寺為例,人神秩序的表述在院落的組織序列和佛殿的空間設置中清晰明確。

2.1 中心與序列

中國傳統聚落以向心性為主要特征,因此“中心”往往是建筑群體中最重要的部分。最初的佛寺以塔為中心,信眾繞塔禮拜視為一種禮佛形式。隨著佛教逐漸本土化的發展,寺院的中心也由塔演變成了更符合漢地特征的佛殿。中心為主殿,周邊以配殿相襯托,形成合院式格局。此外,連綴的院落呈高度的序列化,沿軸線依次排布,可依附地勢形成高低錯落的沿次序列,營造格局規整但豐富多變的建筑群落空間。

2.2 奉佛與禮佛

作為佛寺中心的佛殿,其特征是神人秩序的外化表現,一般會利用如金廂斗底槽、雙槽等結構形式將空間劃分為兩部分,一部分用來放置佛像以供觀瞻,是佛殿的核心,會利用如藻井、木作、佛龕等強調其中心地位[4];另一部分則是留作禮佛的空間,是實用的功能性空間。有些佛殿還會建造副階周匝進行內外空間的過渡,突顯佛殿的尊崇(見圖3)。

圖3 佛寺序列

3 倫理綱常——社會秩序的建構

以“禮制”思想為中心的傳統儒家文化講求社會秩序的建構,其在建筑營造上展現出等級嚴明的特質。根據群體、個體的身份差異,從上到下一系列的等級體系反映在建筑形態上有不同的規制章法。建筑作為社會秩序的表征,也是統治階級維護下層管理體系的有效手段。

3.1 政治倫理

“匠人營國,方九里,旁三門。國中九經九緯,經涂九軌。左祖右社,面朝后市。市朝一夫”出自《周禮·考工記》,反映了我國早期王權至上的規劃思想,后為歷朝歷代所沿用。宮室建筑從單體的形式到群體的排布,都遵循著“尊卑有序、上下有分、內外有別”的倫理法度[5]。其中,單體建筑從屋檐形制、屋脊瓦獸到柱梁彩繪都有著清晰的等級分化,而群體的院落格局、器物陳設等也要遵循等級設立。以明清北京故宮為例,沿中軸線縱列三路,中路為尊,承擔國家大典時的禮儀功能,而東西兩路則承擔日常生活的實用功能。三路院落層疊延續,格局嚴明,是禮制制度的全面體現。

3.2 宗法倫理

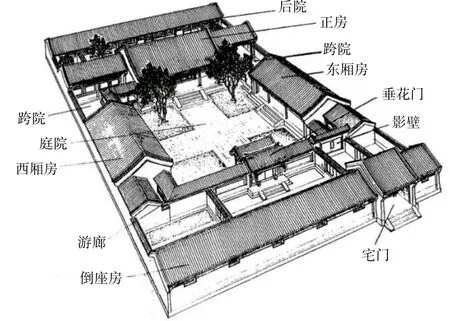

作為中國古代建筑的重要組成部分,傳統民居也形成了“同構”對應的人倫秩序。以明清北京四合院為代表,如圖4所示,整體格局坐北朝南,以庭院為中心呈對稱分部,有前堂后室之分。前院作為內外分隔之用,保證內院私密性。中心院落安置正房和東西廂房,是家庭主要的活動空間,以房屋高低不同顯示等級差異,后院則為輔助性用房[6]。而居住其中的人因身份的不同也被設置了不同的動線,賦予進入不同院子的權利。明清北京四合院是中國民居關于宗法倫理的體現,其所遵循的仍是傳統儒家思想建構下的社會等級秩序。

圖4 明清北京四合院

3.3 宗教倫理

中國傳統思想以天地為尊,以建造容納禮儀性活動的禮制建筑表達對天地的尊崇,以北京天壇為代表,圜丘壇、皇穹宇與祈年殿沿縱軸排列,對應祭祀禮制規程。周邊環境密林肅穆,營造超脫世俗的神圣氛圍。這些布局嚴謹、規制嚴明、等級嚴格的禮制建筑[7],反映的是統治階級維護社會倫理秩序、強化中央集權的本源目的。

4 結語

中國傳統建筑作為世界建筑史上的重要分支,以其獨特的建筑風格、鮮明的建筑形制以及背后所蘊含的深厚倫理思想成為獨樹一幟的建筑文化。以因地制宜、功能實用的基本概念為依托,通過營建智慧將社會倫理秩序完美根植于建筑的構筑建設中,充分反映了古人面對自然形成的天人秩序、面對神明形成的神人秩序以及面對社會所營造的人人秩序,體現了人與自然、禮制及社會的相處法則。重拾古代建筑的營造觀念,分析其中的倫理秩序意識,對促成和完善現代建筑文化也有著不可估量的重大意義。