企業市場競爭地位與技術創新績效

宋麗偉 SONG Li-wei

(安徽財經大學會計學院,蚌埠 233000)

0 引言

加強創新型國家的構建,充分發揮創新引領發展的動力是我國在十九大上明確提出的主張與倡導。提高企業的持續創新能力,實現技術創新績效成為中國實施創新驅動戰略的一個重要議題。但是技術創新需要投入較高的資金,研發結果具有較高不確定性[1],因此企業若想通過技術創新在競爭激烈的環境中獲得經濟效益,會受到企業地位、融資約束[2]等諸多因素的制約。本文聚焦企業層面,研究企業技術創新影響因素及影響路徑。

鑒于此,本文研究提出以下問題:市場競爭地位與企業的技術創新績效關系是什么?市場競爭強度在兩者關系中是否起到調節作用?

1 研究假設

1.1 市場競爭地位對技術創新績效的影響

市場競爭地位與技術創新績效并不是簡單的線性關系,其影響過程是高度復雜的。一方面,高市場競爭地位的企業憑借其“在位者優勢”以及消費者的“過度慣性”進行內部資金的積累與外部資金的籌集,并且將這些資金應用于技術創新發展,構筑技術壁壘,以提高其他企業的發展門檻[3]。同時高市場地位企業存在較低的信息不對稱問題,其可以利用信息優勢積極探索技術創新方向與路徑,從而更好地實現技術創新績效[4]。另一方面當企業規模、實力到達一定程度后,其進行的研發創新會被視為是對原有產品的替代與競爭,因此會沖減其進行創新的動力,抑制技術創新績效的形成[5]。因此提出假設1:

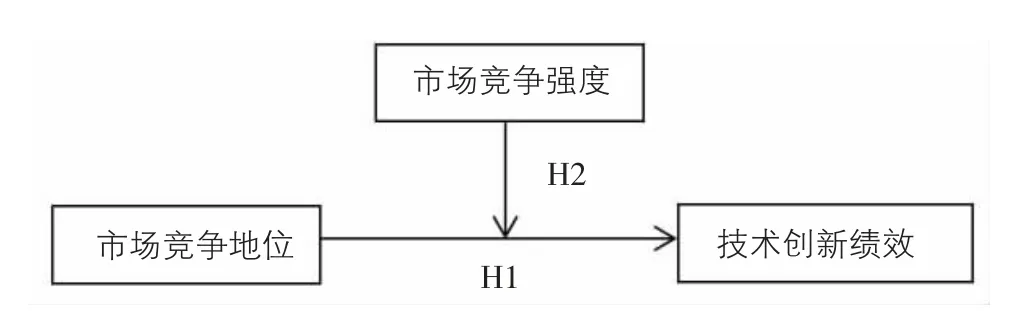

H1:市場競爭地位與技術創新績效之間呈現倒U型的關系。

1.2 市場競爭強度在市場競爭地位對技術創新績效影響的調節作用

在激烈競爭的作用下,一方面企業為了避免被競爭對手趕超、被市場淘汰,具有更高的動力通過技術創新提高產品的異質性和核心競爭力,進而提高技術創新績效[6];另一方面企業之間形成的知識競賽在一定程度上也會促進技術創新的發展。在一定市場競爭地位下,當市場競爭變得更為激烈時,企業為了逃離競爭將會進行更為積極的技術創新同時由于行業競爭的加劇使得處于較高優勢地位的企業具有更高的危機意識,由此導致市場競爭地位與技術創新績效呈現負相關的拐點出現的更晚,曲線更為陡峭。因此提出假設2:

H2:市場競爭強度正向調節市場競爭地位對技術創新績效的影響。

綜上所述,構建思路框架圖如圖1所示。

圖1 研究框架

2 研究設計

2.1 樣本選擇與數據來源

本文選取的樣本是2010年~2020年我國上市公司,選取的樣本做了如下的處理:①去除財務指標異常的ST、PT的樣本;②考慮到金融行業經營活動具有較高的不確定性,因此將其剔除。對數據進行以上處理之后最終得到了1707家企業,總體觀測數據9006條。同時為了異常值對研究結果的影響,對數據進行1%分位數的縮尾處理。本文所有數據均來自國泰安(CSMAR)數據庫。

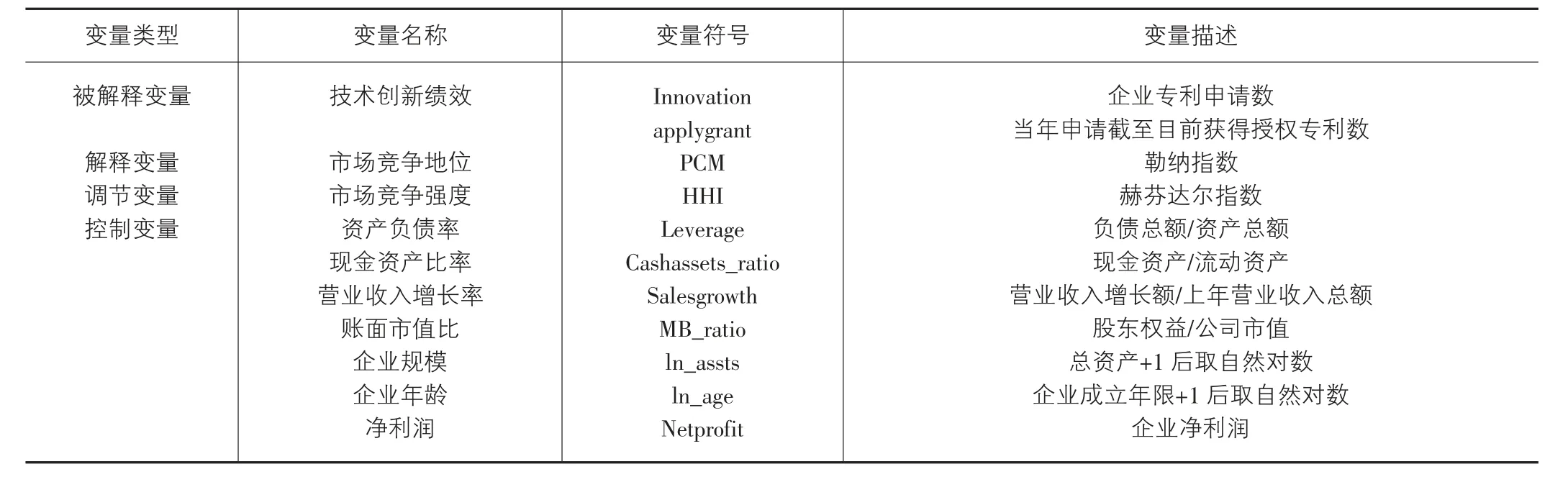

2.2 變量測量

2.2.1 被解釋變量

企業技術創新績效。過往學者衡量技術創新績效主要從投入(黃娟等[7])、產出(陳鈺芬等[8])以及效率(李瑛玫等[9]、)三方面考慮,考慮到只有真正創造產出才意味著企業技術創新具有成果,因此本文以專利申請數為被解釋變量的代理變量。

2.2.2 解釋變量

市場競爭地位。市場競爭地位的衡量方法主要有勒納指數法、加權評分法、問卷調查法等。基于數據的客觀性與和衡量性,本文采用企業勒納指數來衡量市場競爭地位。[10]

2.2.3 調節變量

市場競爭強度。衡量市場競爭強度的指標主要是赫芬達爾指數[11],指的是一個行業中各市場競爭主體占行業總收入或者總產出百分比的平方和,用來計量市場份額的變化。

2.2.4 控制變量

借鑒以前學者有關技術創新績效的研究情況[12][13]本文選擇資產負債率、現金資產比率等控制變量。上述變量的具體衡量如表1所示。

表1 變量定義

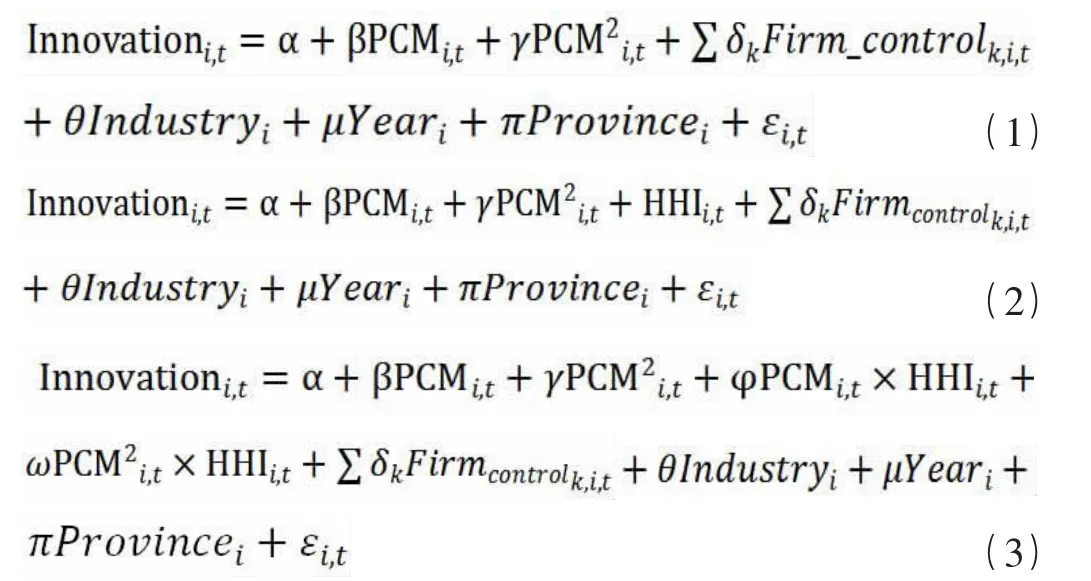

2.3 模型構建

本文主要構建三個模型:市場競爭地位與技術創新績效之間倒U型關系模型、融資約束的中介效應模型、市場競爭強度的調節效應模型。

模型設計如下:

3 實證結果與分析

3.1 描述性統計

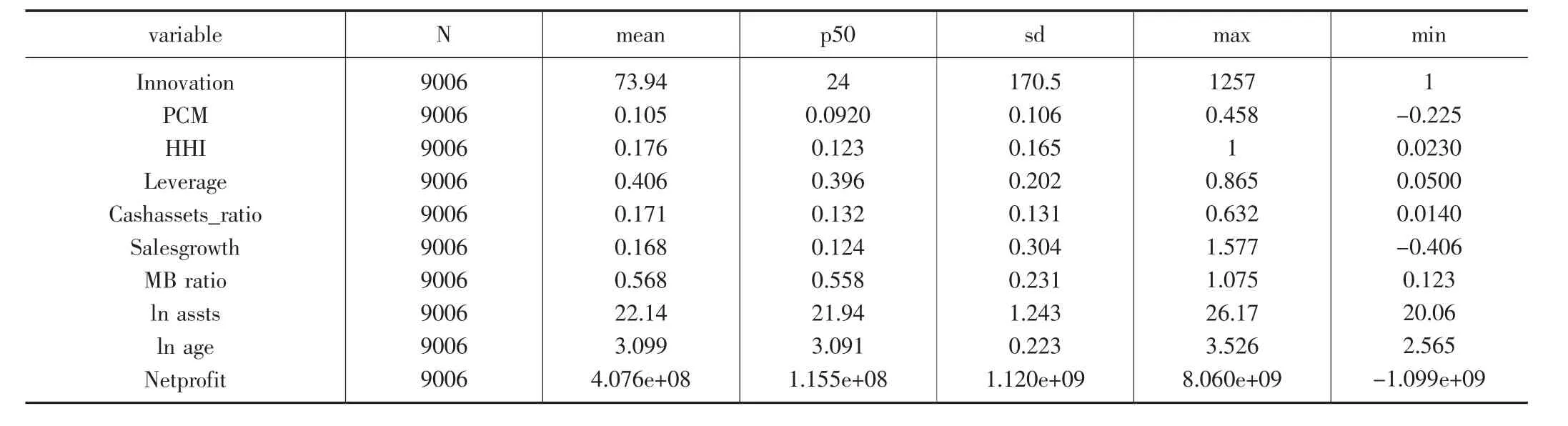

本文中研究的所有變量的描述性統計如表2所示,列示了各變量的平均值、中位數、標準差等有關的信息。被解釋變量企業技術創新績效最大值為1257,最小值為1,兩者相差1256,由此可以看出不同企業的技術創新成果差異顯著。

表2 描述性統計

3.2 回歸結果分析

3.2.1 市場競爭地位對技術創新績效影響

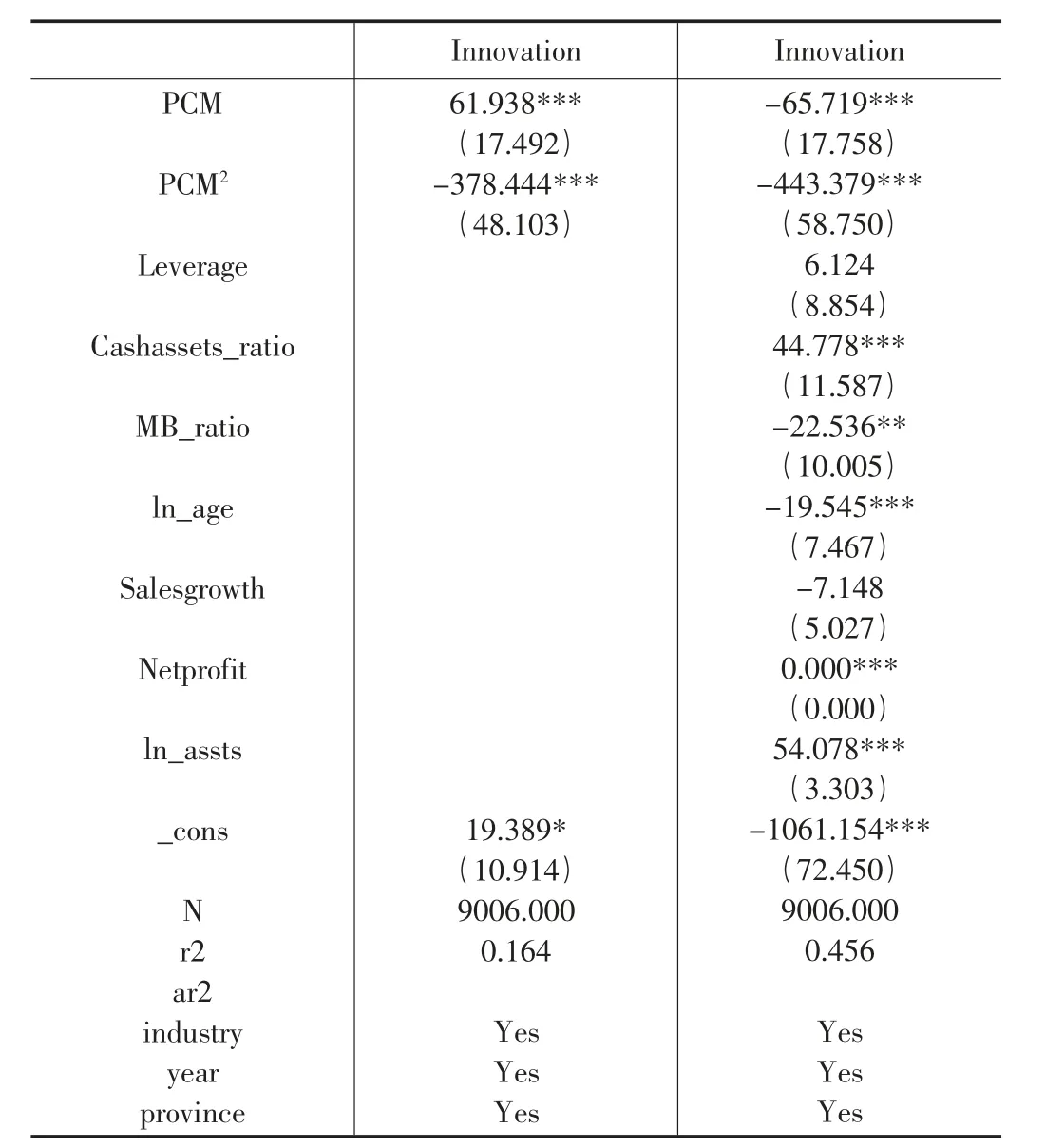

本文采用最小二乘估計法對模型進行回歸,假設1回歸結果如表3所示。無論是否添加控制變量,PCM2的系數始終在1%顯著性水平下顯著為負數,這足以說明市場競爭地位與技術創新績效之間呈現倒U型的關系。并且進一步進行了utest檢驗,檢驗結果證實了假設1。

表3 假設1回歸結果

3.2.2 市場競爭強度的調節效應

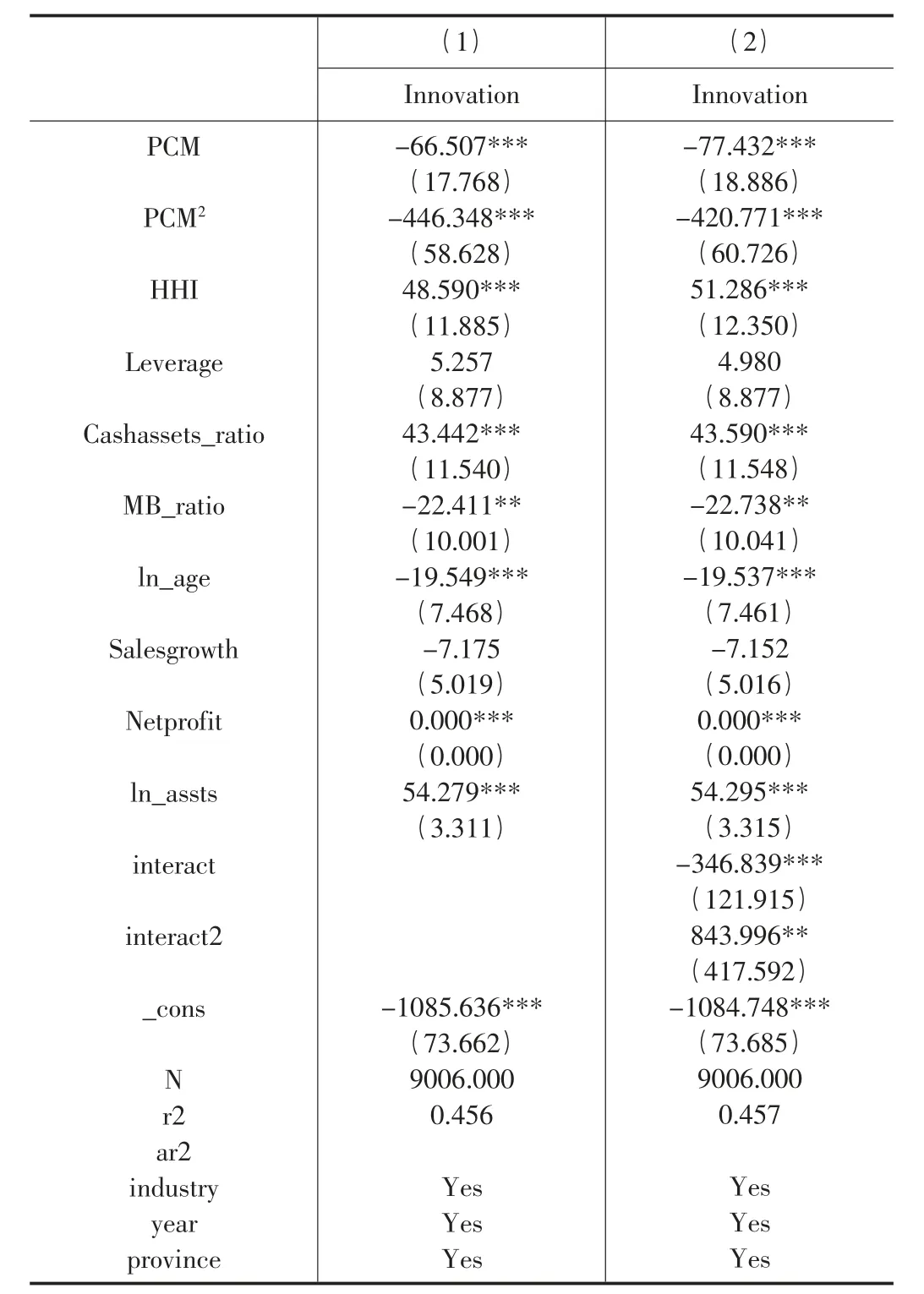

檢驗市場競爭強度的調節效應的結果如表4所示。表格第一列、第二列結果均顯著。由于HHI表示的是市場競爭強度,且市場競爭強度越大,HHI的數值越小,由此推證市場競爭強度正向調節市場競爭地位與技術創新績效的關系。

表4 假設2回歸結果

4 主要研究啟示

本文結合當前國情對技術創新的影響因素及影響機理進行深入密切的研究與分析,由此提出如下建議:

①市場競爭地位與企業創新績效呈現倒U型關系。企業作為組成國民經濟命脈的重要個體要明確自身在競爭行業中的定位,大企業在資源獲取、資金運轉以及產品的上下游供應等方面存在優勢,因此在考慮企業發展的同時應當加大研發投入,促進企業技術創新發展,承擔起推動國家技術創新發展的社會責任。

②市場競爭強度也會影響企業的創新發展,因此國家作為肩負國民經濟的主體責任人要對國民經濟進行宏觀調控,補足市場調節的弊端,建立公平、公正、公開的市場秩序,營造良好的市場競爭環境。保障市場健康有序發展的同時應該以最有利與企業技術創新的方式去提高我國創新發展、完善和健全技術創新體系。