希爾瑪?阿夫?克林特:一個值得全世界知道的名字

姜春苗

希爾瑪·阿夫·克林特

今天的我們對于抽象藝術已經不再陌生,類似于波拉克的強勁筆觸,時常出現在街頭的大幅海報上。廣州的半數公交車身上,都是蒙德里安標志性的藍白紅格子,2021年上海的西岸美術館還舉辦了關于康定斯基的大展。

就在我觀看某藝術頻道對這次展覽的介紹時,畫面中主持人說:“(1913年他所作的《無題》)在許多評論家看來是康定斯基的第一幅、也是整個藝術史上的第一幅抽象作品。”

不對,我知道一位女藝術家早在1906年就開始了抽象主義繪畫的創作。沒想到,現在人們對她依然知之甚少。

女性開啟抽象藝術

我也是在2年前才知道希爾瑪·阿夫·克林特這個名字的。

當時,《紐約時報》上有一篇關于她在紐約古根海姆個展的報道。作者羅貝塔·史密斯稱贊,阿夫·克林特將“現代抽象主義是一個男性主導項目的概念完全掀翻”,“她不但從時間上、更從主題上擴展了現代主義的歷史”。

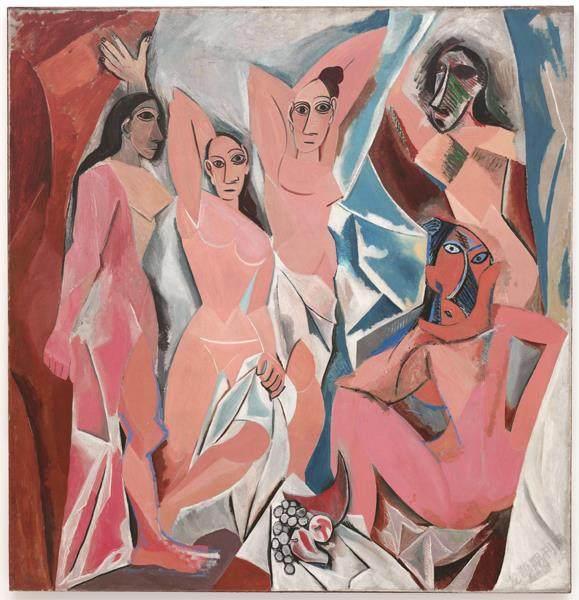

畢加索在1907年創作的立體主義杰作《阿維尼翁女郎》

對于一位名不見經傳的畫家來說,這是極高的評價。

“為什么沒有偉大的女藝術家?”希爾瑪·阿夫·克林特的故事告訴我們:偉大的女藝術家曾經有過,但她們的成就似乎要以迂回的方式到達我們。

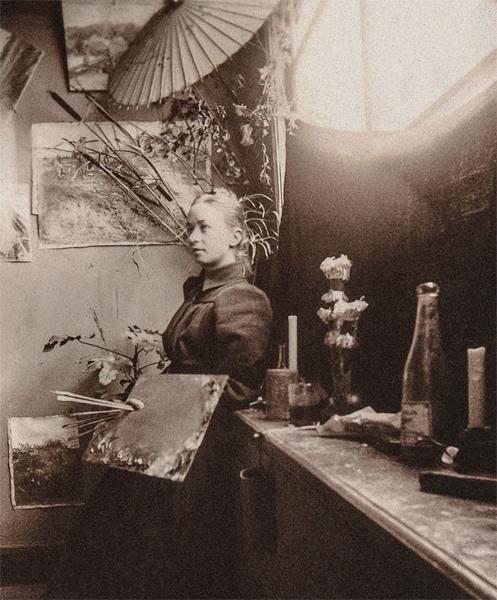

1862年,阿夫·克林特出生在斯德哥爾摩的一個海軍家庭,從小她就對科學和植物學感興趣。

20歲時,她作為一名優秀的繪畫學生,進入了瑞典皇家藝術學院,成為瑞典最早接受藝術教育的女性之一。畢業時,她的技藝已得到相當的認可,學院為她在斯德哥爾摩市中心提供了工作室。她創作了賞心悅目的風景畫,靜物和博物畫作也令人稱道。

她的個展成了古根海姆美術館自成立以來參觀人數最多的展。

1880年妹妹的不幸去世,讓她開始尋求內心慰藉,并在1896年與4位女性友人組成了一個團體DeFern。她們探索的是“所有的并非來自理智、智識和心靈,而是存在的最深層次、有關靈魂的知識”。

阿夫·克林特一開始只是受命記錄下一些文字和一些幾何圖案,直到1905年她接受“大師”的委托,開始了一系列的繪畫創作。

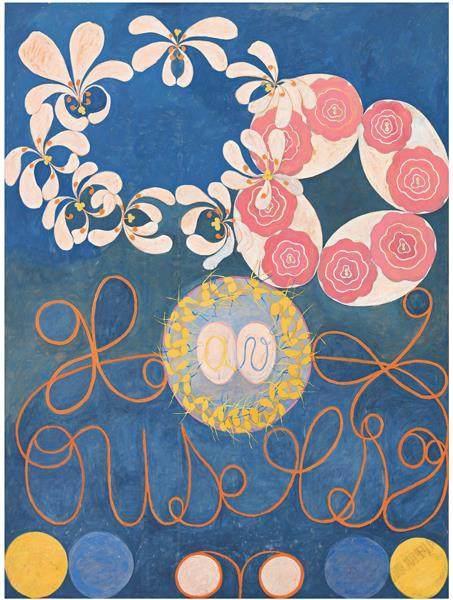

從直線、曲線到圓形、三角形、正方形,螺旋的線條、花瓣的形狀、排列的字母,以及沒有特定形狀的渲染……這種創作是“有一股力量握住了我的手”。她曾在日記里這樣寫道:“這些圖案通過我的手繪出,但我并不了解它們代表什么,然而我的筆觸依然迅速而堅定,一筆不改。”

抽象畫的開端

這些作品主要是紙上油畫,然后被貼到帆布上進行展示。

從現場的圖片可以看出,這些作品清晰有序,仿佛一切在下筆之前就已經全盤清楚,沒有絲毫躊躇和停頓,絲毫沒有修改的痕跡。

她的作品多數以系列進行創作,就像是1906年誕生的十幅大型作品《TheTenLargest》,這些2.4米×3.2米的大幅畫作描述了從幼年到青年、中年再到老年的不同生命階段,上面既有幾何形狀的表現,又有螺旋形及其他自然界中的形式。

最后一張《老年》中,種子的形狀似乎象征著終結,又預示著生命輪回的開始。盡管并不明確其中的意義表現,但一看到這些圖像,我的基因里似乎就有了共鳴。

在1906年一年中,她創作了193幅大型抽象畫。要知道19世紀末20世紀之初人們對抽象畫的接受程度是相當低的,當時作為藝術中心的巴黎才勉強接受了塞尚和莫奈等人領導的印象主義作品,畢加索在1907年創作了立體主義杰作《阿維尼翁女郎》,卻因為擔心觀眾的反應而主動將畫作束之高閣。

《The Ten Largest》系列,第一幅,幼年

《Group Ix Suw》系列,第九幅,劍

《On The Viewing Of Flowers And Trees》

身后成名

在數次嘗試展出受到冷遇后,她將自己的1300多件作品與數本筆記封存了起來。

1944年去世時她叮囑家人,20年后再將這些作品公之于眾。

直到1986年,一個在洛杉磯舉辦的關于抽象繪畫的群展,才讓藝術界重新發現了她,但此后她的作品并未得到應有的關注。

2013年,她的第一個個展才在斯德哥爾摩舉行,隨后2016年一場名為《一位抽象派的先鋒》的巡展在瑞典、德國、西班牙和英國舉辦。藝術評論界對她的研究終于多了起來。

而讓世界看到她的,便是2018—2019年古根海姆美術館舉辦的大展《為未來而繪畫》,此時距離她去世已經74年了。

事實證明她是對的,只有未來的觀眾才能理解她。驚嘆和贊美不但來自專業的藝評人,更來自普通觀眾—60萬觀展人次,她的個展成了古根海姆美術館自成立以來參觀人數最多的展。

一位女性藝術家的遭遇

為阿夫·克林特寫傳記的藝術史家JuliaVoss說,她第一次看到她的作品時,感到“又開心又生氣”—開心的是她發現了一位富有天賦的女性藝術家,生氣的是在學習藝術史多年之后,她竟然從未聽說過這個名字。

美術館、畫廊、藝評人,這些組成藝術圈生態的要素,似乎并不存在于她的世界里。為什么呢?

1960年代,當她的后人希望將畫作捐贈給斯德哥爾摩的現代美術館時,時任館長拒絕了。這位研究馬列維奇的藝術史家認為,女人不可能創作出這些超越了時代的作品,“她可能是個瘋子”—一門藝術的先驅竟然是一位女性,這對于由男性主導的藝術界似乎是“難堪”的。

德國電影制作人HalinaDyrschka第一次看到阿夫·克林特的畫作時,感受到“它們對我的影響,比我見過的任何藝術都要深刻”。她為這位依舊鮮為人知的藝術家制作了一部電影,接受《衛報》采訪時她說:

人們看到有天賦的女人會認為她們是女巫,而有靈性的男性藝術家卻被視為天才。

“讓一個女人變成一個瘋狂的女巫,比為她改變藝術史容易得多。人們看到有天賦的女人會認為她們是女巫,而有靈性的男性藝術家卻被視為天才。”

古根海姆美術館的策展人Brand,試圖從阿夫·克林特的角度來理解,在女性創作自由受限的時代,這些畫成為了她“驚人的智慧、精神追求和開創性藝術視野”的出路。

持有同樣觀點的藝術史家SueCramer也同意,阿夫·克林特的唯心主義是她的作品未能被認真對待的原因之一,但這也為女性的主體性開辟了一個罕見的空間。在男性主導的、不允許女性發揮創造力的時代,女性的身份有著很大的限制。“她們似乎不應該制作新奇和激進的東西,”Cramer說,“通過與靈魂的對話,她找到了自己作為藝術家的聲音,這似乎打開了一個全新的領域。”

《一位抽象派的先鋒》巡展

持有類似觀點的倫敦蛇形畫廊的策展人BrionyFer表示,阿夫·克林特很可能看過愛德華·蒙克的作品,也留意到印象派的風格,正是這些神秘學理論和體驗的“推動”,讓她勇敢地挑戰了傳統藝術風格,大步邁進了更為表現主義的抽象繪畫領域。

非同尋常的體驗,讓她能從過去的框架中解放出來,尋找一種完全不同的美學。

確實,阿夫·克林特自己對于這種未知力量的探索從沒有停止。她留下了150多本日記,詳細記錄了自己的創作、經歷和思考。從一開始用“被握住的手”畫畫,到后期自覺自發的創作,她完成了自我的創意輸出。

更讓人欣慰的是,無論是她要求后人將自己的作品先收藏20年再公之于眾,還是她留下的所有筆記和說明,都體現出她的自信。這種自信并非關于她的信仰,而是關于她的技巧、表達和能量。她無懼于建造自己藝術的堡壘,也無懼于打開堡壘的大門。

“作為一名現代主義者,我們如何看待她的作品在當代藝術中的影響?”古根海姆大展的策展人TracyBashkoff說,“它迫使我們比以前更加開放和包容地思考,否則我們將無法理解她。”

這位一個多世紀前就在挑戰人們對藝術理解的女性,也許能幫我們回答一個50年前琳達·諾克林就已提出、但今天依然在問的問題—“為什么沒有偉大的女藝術家?”

也許,只是人們對她們的尊重、理解和包容還不夠而已。