以課例《牧童謠》為載體培智學校優質音樂課堂教學策略的實施

□杜娟/文

音樂是一種聽覺藝術,學生要在聽的過程中去感受音樂、感受美。培智類學生中的部分學生很難在音樂學習中感受到樂趣,從此對此產生厭倦。只有優質的音樂課堂才能讓學生更加高效的學習、理解音樂。在音樂課堂中,教學策略所帶來的教學理念將會對課堂的優質起到置關重要的作用。優質的音樂課堂是我們教師教學必生要探索的,本文將結合多年來的課堂教學經驗,分析、總結正確的教學策略,摸索出一套高效的、適合培智學生的教學方式,以此來實現優質音樂課堂。

音樂教育是培智類學生素質教育必不可少的部分,它的目的在于讓學生開拓藝術視野、培養藝術情操、在將來的生活中樂于欣賞音樂,從而形成正確的價值觀,為其自身融入社會、促進全面發展奠定基礎。這就需要我們教師要有新穎的教學理念、創設出良好的課堂情境、精心布置課堂環節,以此來激發學生音樂學習的興趣,讓學生主動的參與到音樂課堂教學中。為了達到這一目標,就需要教師課下通過課堂實踐不斷總結正確的、先進的教學理念,實施高效的教學策略。通過從教以來課前設計、課上學生的課堂反饋、課后歸納總結列出了以下幾點適合于培育學音樂課堂的教學策略。

1 課堂環節設計要具有邏輯性

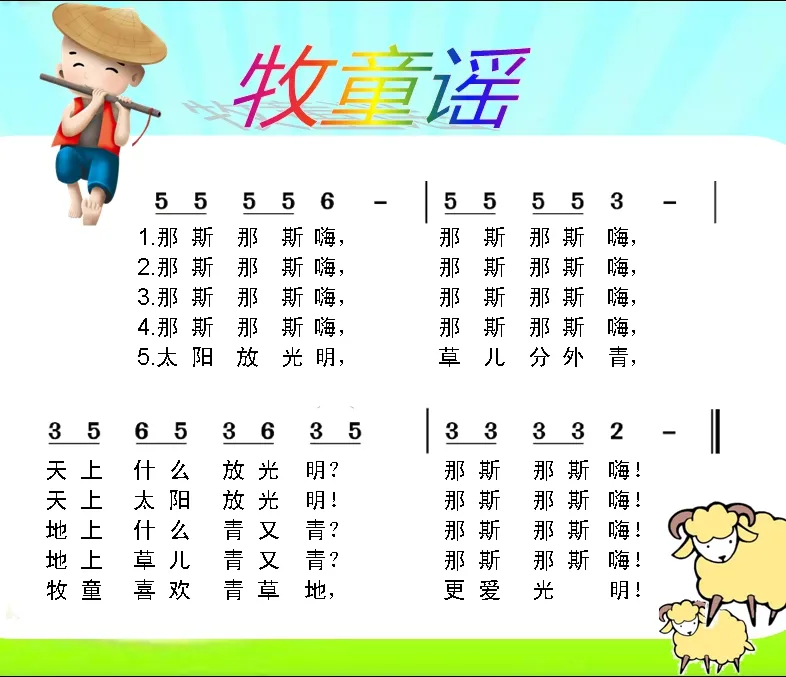

課堂環節的設計要根據教學目標由淺入深,“一環套一環”,要有邏輯性,從而讓整個課堂教學更加有序、嚴謹、合乎規律。在中、高年級音樂課堂教學中課堂環節是否具有邏輯性是提高學生注意力的關鍵因素。課堂環節層層遞進,會提高學生的求知欲,并且鍛煉學生的思維能力。一節好課,每一個環節都是為下一個環節服務的,一節課不同環節間的邏輯關系至關重要。以《牧童謠》教學課例為例(如圖1歌曲《牧童謠》譜例):

圖1《牧童謠》譜例

湖北童謠《牧童謠》歌詞以問答的形式展開,內容積極向上,韻律獨特,朗朗上口,襯詞“那斯那斯嗨”頗富童趣,表達了牧童對光明與大自然的向往與熱愛。曲式為一段式,音樂材料較為單純,符合起承轉合的結構原則。起部旋律5 5 5 5 6—|呈示了同音反復蓄示展開的特點;承部旋律仍重復sol音,是起部的引申;轉部節奏型改變,四對八分音符圍繞mi音向上波動,與起、承部分形成對比;合部旋律向起承部分的內容回歸,最終結束在商音上作以總結。

在深度分析教材、挖掘教材,從教材中尋求知識的規律、特點后,將這些規律作為切入點并設計成有效的教學環節,將這些環節容入到課堂教學主體中,以此來提高學生的音樂素養。《牧童謠》這首歌曲教學目標主要有兩方面,一是感受節奏,二是激發學生對大自然的向往與熱愛的情感體驗。因此課堂設置成兩個部分,前半部分是它的節奏,后半部分是整首歌曲的音樂體驗。這首歌曲的節奏有三個特點,第一,它很規整,只有兩種伴奏音型,只有八分音符和四分音符;第二,這段節奏在音響聽覺效果上長短分明;第三,這段節奏分為四句,一、二、四句的節奏相同,都以二分音符這個長音作為結束音。將這首歌曲的節奏作為切入點,讓學生們循序漸進地去感受這首歌曲。首先、聆聽小鼓和串鈴的聲音,讓學生通過不同的打擊樂器感受音的長和短。通過區分音的長短和圖形譜的學習讓學生對節奏有一個整體的把握。再讓學生通過經歷學習節奏的這樣一個教學體驗,達到提高學生的音樂素養的效果。(如圖2歌曲《牧童謠》教學過程簡述)。

圖2 歌曲《牧童謠》教學過程簡述

將節奏作為切入點是讓學生理解歌曲、學習歌曲的一個很好的方法,它不僅可以讓學生感受節奏的特點——音的長和短,還可以讓學生們層層遞地、潛移默化地去感受歌曲,更重要的是能夠通過這條主要理解音樂歌曲的結構。

這樣的一種課堂教學思維方式給了我很大啟發,在將來的音樂教學中,它給了我兩點啟示:

(1)只要是歌曲的節奏富有特點,都可以按照這樣的模式層層遞進設計課堂教學環節。

(2)分析教材、挖掘教材,尋找教材特點,不僅僅是節奏,還可以從旋律、歌詞、情緒等角度作為切入點,進行課堂教學。

2 積累新穎教學環節得來的思維過程,為獲得更多有效教學手段創造基礎

在教學環節設計時,教師總是需要找到最合適的方法去達成教學目標。由其是低年級音樂課堂,音樂環節的設計更要新穎、巧妙才能讓學生更加容易掌握。教師在每一節課的教學設計中不僅要將新穎獨特、有效的教學方法作以總結,更重要的是要尋找將合適的教學方法得來的思維過程,只有這樣,才能為今后課堂教學設計舉一反三打下基礎。

《牧童謠》學生掌握節奏并學會用串鈴和小鼓敲擊節奏后,在有限的課堂里讓學生鞏固就顯得至關重要。怎樣激發學生學生一次又一次的帶著興趣去鞏固這些節奏呢?通過一次學生集體玩擊鼓傳花的游戲,給了很大的啟發。為鞏固節奏,將“擊鼓傳鈴”的游戲容入到課堂活動中不失為一個好的教學策略。在課堂上,讓學生用把紅色的座椅當成紅鼓,上面放上串鈴,根據歌詞的節奏韻律做敲鼓和傳鈴,這樣的教學活動深受學生喜歡。這個教學模式告訴我們,要平時善于觀察學生的生活,從學生的生活中尋找他們擅長的領域,激發學生學習知識技能的信心,以此作為基礎拓展新的知識領域。

3 教學方法的選擇上更要遵循“直截了當”的原則

一個知識點、一個概念在培智類學生的音樂課堂中重復一次、二次是不夠用的。這就要求教師在教學環節的設計中去掉知識繁瑣的部分,盡量將知識簡易化、短小化,并且要讓學生們帶著興趣通過反復的教學活動鞏固音樂知識。

《牧童謠》節奏學習這一版塊我采用了柯達伊的教學方法,如果按照他的方法,這條節奏應該這樣讀

“ti ti ti ti ta ,ti ti ti ti ta ,ti ti ti ti ti ti ti ti , ti ti ti ti ta ”。

如果培智學生在一節課堂里又要學習ti ta ,又要感受歌詞、感受“那斯那斯嗨”節奏的韻律感,學習內容就會變得繁瑣、復雜,所以在備課的時候,將歌詞直接容入到節奏中,這樣這節課從始至終,學生都在“那斯那斯嗨,那斯那斯嗨,那斯那斯那斯那斯,那斯那斯嗨”這樣反復歌詞的氣氛中渡過。在有限的時間里,盡量讓學生多次、重復的感受歌詞的節奏韻律,以此作到“高效課堂”。

4 課堂情境的良好創設可以極大的激發學生音樂學習的熱情

“情因境而生,境為情而設。”音樂是情感的藝術,它的本質在于聽者對音樂的情感體驗以及內心作出的反映。培智類學生在課堂上注意力不夠集中,情感也比較單薄,而且他們天生的缺陷也為他們音樂情感體驗設制了層層障礙。這就需要我們教師在課堂上通過有效的教學手段讓他們去感受音樂,豐富內心的情感。為了加強學生在音樂課堂上更集中的體驗、欣賞音樂,這就要求教師做到以下幾點:

(1)增強課堂教學中語言設計的基本功,備課時教學語言要做到更“文學”、更生動、更有感染力。蘇霍姆林斯基曾經這樣說過:“教師的語言修養,在很大程度上決定著學生的課堂上的腦力勞動的效率。”生動且恰如其分的語言是每一位教師終生追求的境界,音樂課堂這種具有情感特質的有聲語言是任何現代化教學媒體所無法替代的,只有這樣才能更吸引學生的注意力,課堂更加高效。

《牧童謠》這首歌曲的主人公就是這位牧童,因此課堂中將牧童容入到教學語言中就會拉近學生與歌曲的距離。

師:“小朋友們,你們玩的真高興,招來了一個小朋友,這位小朋友特別熱愛大自然,他平時特別喜歡做一件事情,讓我們再來聽一聽音樂,老師來模仿這位小朋友做的一個動作,請你猜一猜,這位小朋友最喜歡做什么事情?”

這樣親切的引導語巧妙地將小牧童引入到課堂中,起到了二個比較好的效果,一是讓他們知道歌詞內容是描寫一位小牧童;二是通過觀看教師模仿小牧童的動作激發他們的藝術想象力,將音樂與律動聯系起來。他們并不是孤身學習,還有小牧童的陪伴,這樣能讓學生更樂于體驗歌曲的情感。

(2)音樂教師要增強音樂基本功(聲樂、器樂、舞蹈等特長),只有教師表演到位,學生才能愿意去學、學到位。音樂教師應具備的基本能力主要有歌唱、樂器演奏、指揮、舞蹈等。這些技能教師在課下應該不斷的學習,持之以恒,從而才能達到一定的專業水平。根據不同音樂教學內容,需要教師進行不同的課堂技能展示。

《牧童謠》為了激發學生們熱愛自然的情感,設計了“揚鞭放牧”的教學環節。拿起鞭子揚鞭放牧,激發了學生課堂學習的興趣,課堂氣氛更加活躍,學生在“揚鞭放牧“的過程中感受到了學習的快樂,收到了比較好的教學效果。

(3)教學課件的準備要做到精美,讓它們足夠吸引學生的眼球、加強學生學習的專注性。在現代課堂教學中,多媒體的引入總是能夠創設出更加生動的、圖文并茂的課堂情境。

《牧童謠》這節課前半部分是富有韻律的節奏學習,后半部分則是一幅充滿詩情畫意的草原音畫。后半部分,為了激發學生學習的熱情,課堂情境的創設就顯得尤為重要。為了創設出良好的課堂情境,我選取了一幅精美的草原圖片作為背景,再根據歌詞內容制作出放牧的小牧童、紅紅的太陽、白云、馬、牛、羊等手工作品。整個草原背景栩栩如生,深得學生的喜愛,學生更樂于沉浸在大草原里感受大自然賦予給他們的愛。

達爾文曾經說過這樣一句話:“最有價值的知識是關于方法的知識。”隨著音樂課堂改革不斷的推進,優質的音樂課堂是我們音樂教師必生追求的目標。音樂課堂教學過程只有遵循正確的教學規律才能實現優質的課堂,才能將音樂文化知識技能傳授給學生,才能讓學生通過欣賞音樂獲得更多的情感體驗,才能讓培育學生音樂課堂康教結合的目的。通過《牧童謠》的課堂教學,經過課后的反思、研究,總結出以上四點教育策略,以此來增加課堂教學的實效性,這個也是教師教學水平的提高和學生學習成效發展的一個過程,希望對今后的個人教學能夠引領正確的方向。只有這樣,才能夠讓課堂教學更加優質,讓培智學生感受到真正的音樂價值!