大漠之海

劇場(chǎng)建筑通體湛藍(lán),坐落于無盡的戈壁荒原之中,與周邊廣袤的黃沙場(chǎng)地形成強(qiáng)烈反差,玻璃輪廓模糊的邊界又將這一龐大體量的建筑消隱于戈壁之中。

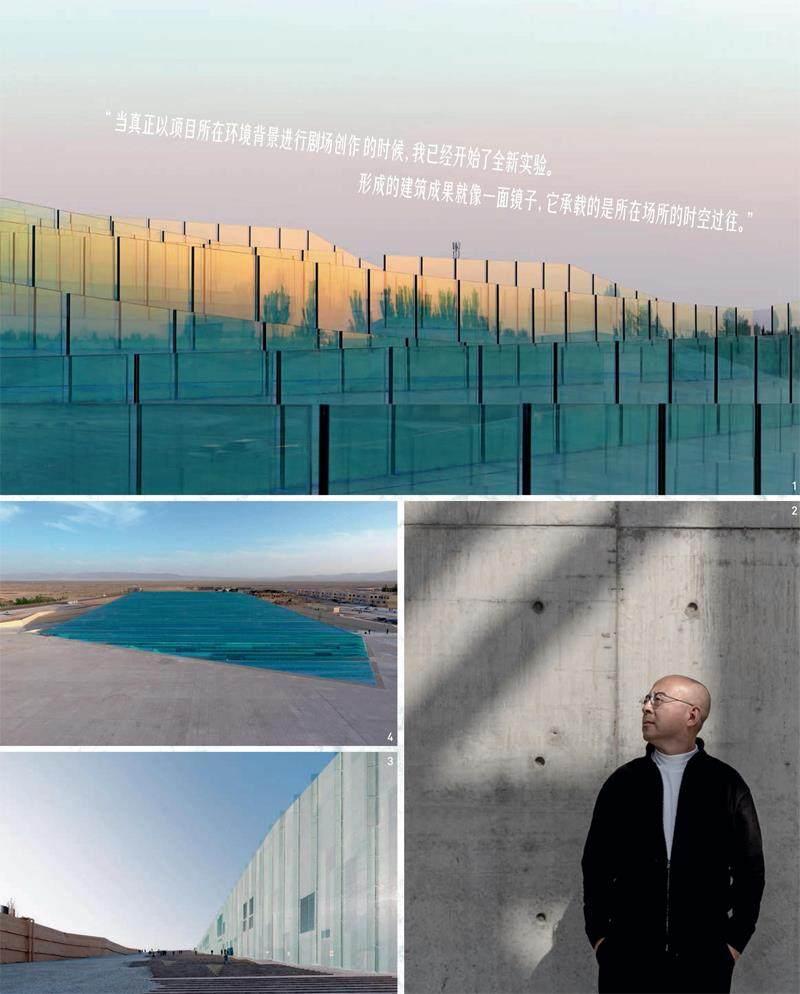

朱小地,ZXD Architects創(chuàng)始人、主持建筑師。

對(duì)頁(yè)1.玻璃的綠色對(duì)應(yīng)莫高窟壁畫中的石青,斜坡屋頂上馬賽克的藍(lán)色呼應(yīng)雕塑中的石綠礦物。整體建筑的外立面由玻璃和玻璃馬賽克這兩種材料混合,形成浮動(dòng)的奇妙光之景,讓觀眾聯(lián)想到敦煌石窟無窮的藝術(shù)元素。2.朱小地把又見敦煌劇場(chǎng)看作一件建筑裝置作品,用古今虛實(shí)的藝術(shù)表達(dá)應(yīng)答了敦煌的特殊性。3.沿北部入口的坡道在層層藍(lán)綠交織的場(chǎng)景中逐漸沉入地下,到達(dá)入口,這是劇場(chǎng)觀演的開始。觀眾在復(fù)雜的劇情發(fā)展中穿行劇場(chǎng),直至從南部走出。在觀演之后,觀眾將重新看到荒蕪的大漠戈壁,深沉復(fù)雜的戲劇情節(jié)與突然回歸的現(xiàn)實(shí)環(huán)境形成對(duì)應(yīng)。4.項(xiàng)目所在位置處于下沉廣場(chǎng)北邊緣的特殊場(chǎng)地條件下,建筑整體被設(shè)計(jì)成沿南部地面逐漸下沉的造型,龐大的外立面層疊后的光影與色彩極其豐富,像水面,又恰似一面鏡子,折射出這里時(shí)光流逝的文明變遷。

站在又見敦煌劇場(chǎng)的場(chǎng)地,面向億萬(wàn)年前曾是海底的茫茫戈壁,朱小地想:要在這里做一個(gè)建筑,得做多大才能和戈壁呼應(yīng)?追求在戈壁灘上體現(xiàn)某個(gè)建筑的物理大小本就是“奢望”,更何況敦煌,或以敦煌為錨點(diǎn)的歷史文化都是如此沉靜宏大。絲綢之路上的駝鈴已響了兩千多年,古人用幾百天時(shí)間完成一次往返,天地之美和信仰之城在這里交錯(cuò)……作為遙望的當(dāng)代人,渺小感是異常強(qiáng)烈的,崇敬和思古柔情很快變成復(fù)雜和忐忑。但朱小地也因此清晰察覺,如果那座即將出現(xiàn)的建筑依然是應(yīng)答式的,被困在孤立的“建筑”功能下,那它將不足以成為當(dāng)代人的建造。又見敦煌劇場(chǎng)應(yīng)該是一種屬于場(chǎng)地的景象,是一種觀念性的表達(dá)與回響;應(yīng)是媒介,也是語(yǔ)言,能夠在自然環(huán)境和歷史縱深的維度間,與敦煌的情感和精神進(jìn)行對(duì)話。

今天的戈壁曾經(jīng)是海洋,這是敦煌和水的悠遠(yuǎn)關(guān)聯(lián);而如果沒有水,沙漠不會(huì)有綠洲,敦煌便不會(huì)成為重鎮(zhèn),支撐絲綢之路的延續(xù);當(dāng)?shù)诌_(dá)月牙泉,人會(huì)立刻在黃沙間體會(huì)到生命的存在和欣喜。進(jìn)入構(gòu)思階段,朱小地逐漸把注意力集中到如何借助自然要素去揭示空間和時(shí)間的偉大。待條條線索匯總,一切都來到了“水”的概念上。

作為已經(jīng)從業(yè)30余年的空間言說者,朱小地一直在試圖回答“建筑的意義”,并認(rèn)為在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,重構(gòu)等創(chuàng)作理念和方式,將水的刻板形態(tài)從建筑中剝離。不是水滴,不是湖泊,一切都在若有似無間,建筑更應(yīng)進(jìn)入意義更加豐富的語(yǔ)境,要有被全球人讀懂的可能。他傾向于不斷實(shí)驗(yàn)探索,例如在敦煌項(xiàng)目中使用當(dāng)代藝術(shù)中的轉(zhuǎn)譯、巨大的玻璃斜頂引導(dǎo)建筑沿北部地面逐漸升起。平靜、干凈、簡(jiǎn)潔的“水體”得以開闊、完整地呈現(xiàn)在觀眾眼前。朱小地使用了34道玻璃組成墻面,將建筑完整包裹。玻璃材質(zhì)自帶的青綠色經(jīng)過30多次疊加,在黃沙與藍(lán)天間形成模糊的光暈。建筑的邊界消失,取而代之的是海市蜃樓般的神秘景象。

海市蜃樓是屬于沙漠的景象,藍(lán)色、綠色恰好是敦煌壁畫中標(biāo)志性的礦物顏料色。朱小地將藍(lán)色嫁接到建筑地面,使其以馬賽克的形態(tài)存在。自然天光是令水活起來的鑰匙之一。“藍(lán)色的馬賽克與綠色的玻璃在陽(yáng)光照射下互相映襯,就會(huì)出現(xiàn)我們說的波光粼粼的效果,否則它就是一張固定的畫,那就沒有意思了。”朱小地說。人與城市是另外的鑰匙。玻璃本身可以映像,街道上來往的人、道旁的樹木、街道本身都會(huì)隨著光來到建筑表面。在闡述場(chǎng)地與建筑的關(guān)系時(shí),朱小地引用了莊子的話:“天地有大美而不言,四時(shí)有明法而不議,萬(wàn)物有成理而不說。”在天與地之間,這片藍(lán)綠的“水”會(huì)在清晨染上朝霞的粉紅色,落日時(shí)則有柔和的紫羅蘭色出現(xiàn)。在顏色變幻間,觀眾鮮活地在其中走走停停。這是敦煌自然、人、城市、現(xiàn)在、過去的糅合,“就是想看水的隱喻能不能變成一個(gè)機(jī)會(huì),去撬動(dòng)或者激活場(chǎng)地,讓人來到這兒以后很快能夠產(chǎn)生聯(lián)想,不僅針對(duì)建筑,而是想到場(chǎng)地、場(chǎng)地周圍環(huán)境以及歷史能夠給我們帶來的巨大能量”。

在這樣的能量中,技巧層面的裝飾是多余的。朱小地追求材料的真實(shí),即使用玻璃、馬賽克,讓它們以玻璃和馬賽克的性質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確的表達(dá)。觀看這座建筑的體驗(yàn)從進(jìn)入外圍廣場(chǎng)的那一刻便開始了。廣場(chǎng)不會(huì)有花花草草出現(xiàn),因?yàn)榛▓F(tuán)錦簇會(huì)讓這里立刻回到現(xiàn)實(shí),失去與戈壁蒼茫的連接。也在預(yù)料中,方案完成后,朱小地遇到了阻力。敦煌是色調(diào)統(tǒng)一的城市,又見敦煌劇場(chǎng)是黃沙和沙丘曲線中跳脫的“異類”。朱小地認(rèn)為,從全世界范圍來看,當(dāng)代建筑已經(jīng)完全從被對(duì)象化的作品上升到“最大的公共藝術(shù)”的概念。不同地域的人對(duì)自然、文化、歷史的表達(dá)都可被賦予建筑,建筑和藝術(shù)的邊界已經(jīng)消解。“我們?cè)O(shè)想一下,如果當(dāng)?shù)氐慕ㄖ蓓斴喞€就是沙漠,窗洞就是石窟,色彩就是土黃,我們?nèi)司褪潜徽鞣恕N覀儾皇琼槕?yīng)自然,是被自然征服了,或者說,我們當(dāng)代人沒有面對(duì)場(chǎng)地和歷史的這種勇氣了。我覺得我們說和環(huán)境協(xié)調(diào),不是指簡(jiǎn)單地重復(fù)或者被征服。”朱小地說。

如果沒有古人的不屈,就不會(huì)有沙漠里的敦煌;如果沒有后來人的不屈,敦煌石窟可能已經(jīng)消失在風(fēng)沙里。而今天,這種能量依然存在于此。它們不以紀(jì)念碑式的形態(tài)出現(xiàn),而是作為敦煌脈絡(luò)中一個(gè)個(gè)接續(xù)的、微小的點(diǎn),召喚眾人前來。朱小地認(rèn)為,當(dāng)代人應(yīng)當(dāng)有勇氣和能力去表達(dá)我們真正的精神訴求,而經(jīng)過理性、準(zhǔn)確的“轉(zhuǎn)譯再轉(zhuǎn)移”,建筑將突破有形的桎梏。“揭示人在自然環(huán)境中存在的意義,錨定人在歷史維度中承襲的位置”,通過建筑實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地與時(shí)空的對(duì)話。

1.玻璃的綠色對(duì)應(yīng)莫高窟壁畫中的石青,斜坡屋頂上馬賽克的藍(lán)色呼應(yīng)雕塑中的石綠礦物。整體建筑的外立面由玻璃和玻璃馬賽克這兩種材料混合,形成浮動(dòng)的奇妙光之景,讓觀眾聯(lián)想到敦煌石窟無窮的藝術(shù)元素。2.朱小地把又見敦煌劇場(chǎng)看作一件建筑裝置作品,用古今虛實(shí)的藝術(shù)表達(dá)應(yīng)答了敦煌的特殊性。3.沿北部入口的坡道在層層藍(lán)綠交織的場(chǎng)景中逐漸沉入地下,到達(dá)入口,這是劇場(chǎng)觀演的開始。觀眾在復(fù)雜的劇情發(fā)展中穿行劇場(chǎng),直至從南部走出。在觀演之后,觀眾將重新看到荒蕪的大漠戈壁,深沉復(fù)雜的戲劇情節(jié)與突然回歸的現(xiàn)實(shí)環(huán)境形成對(duì)應(yīng)。4.項(xiàng)目所在位置處于下沉廣場(chǎng)北邊緣的特殊場(chǎng)地條件下,建筑整體被設(shè)計(jì)成沿南部地面逐漸下沉的造型,龐大的外立面層疊后的光影與色彩極其豐富,像水面,又恰似一面鏡子,折射出這里時(shí)光流逝的文明變遷。