留壩西洋參栽培制約性問題研究與產業發展模式探索

田小曼,胡小平,陳志敏,蘇景文,劉德明

(1.楊凌職業技術學院,陜西 楊凌 712100;2.西北農林科技大學,陜西 楊凌 712100;3.陜西留壩縣政府,陜西 留壩 724100;4.陜西留壩縣科技局,陜西 留壩 724100;5.留壩縣佳士森中藥綜合開發有限公司,陜西 留壩 724100;6.西北農林科技大學 留壩西洋參試驗示范基地,陜西 留壩 724100)

西洋參(PanaxquiquefoliumL.)是人參屬宿根草本植物,根肉質,斷面紋理呈輻射狀,一年生幼苗為1~3片小葉組成復葉,成株由3~5片倒卵形小葉組成掌狀復葉,葉緣鋸齒狀,傘形花序,漿果扁圓形呈球狀分布,成熟后色澤鮮紅,果肉多汁[1]。

西洋參是名貴藥用植物,具滋陰補氣、生津止渴、除燥清火、扶正固本、提升免疫力等功效[2]。西洋參原產北美,自然分布在加拿大東南部和美國東部的北緯30~48°、西經67~95°美洲森林。我國于上世紀七八十年代在吉林、北京懷柔、陜西留壩引種成功[3]。

1 留壩西洋參產業發展歷程與現狀

1.1 適宜的氣候環境是留壩縣發展西洋參產業的先決條件

留壩縣地處秦嶺腹地,屬亞熱帶北緣山區暖溫帶濕潤季風氣候,北緯33°17′42″至33°53′29″,東經106°38′05″至107°18′14″,森林覆蓋率91.23%,年平均日照1 804.4 h,年降雨量為886.3 mm,無霜期為214 d,平均氣溫11.5℃,境內中藥材多達1 300余種,有“中藥材之鄉”之稱,縣域內海拔1 000 m左右的區域植被豐茂、溫濕度適宜、散射漫射光照適中、沙質土壤透氣保肥持水性能良好、腐殖質豐富,尤其適合西洋參栽培。經測定,留壩西洋參的人參皂甙、多糖等有效成分與美國、加拿大參含量基本一致,其中鉀、鈣、鎂、磷等人體必需的礦物質含量比美國、加拿大參更高[4]。

1.2 獨特的生態區位優勢是留壩縣發展西洋參產業的必然選擇

留壩縣是南水北調丹江水庫水源涵養區,享有“全國綠水青山就是金山銀山實踐創新基地、國家生態文明建設示范市縣、天然氧吧、生態魅力縣、全國最佳森林休閑體驗地、全國鄉村治理體系建設試點縣”等榮譽稱號。黨的十八大以來,留壩縣主動落實生態文明建設,堅持“綠水青山就是金山銀山”發展理念,優化產業結構,發展特色產業和生態旅游,保護生態環境。發展西洋參、豬苓、銀杏、板栗、香菇、中蜂、土雞等種養殖特色產業,是留壩縣“四養一林一旅游”產業發展基本思路。

1.3 留壩縣是全國三大西洋參種植基地之一

1981年,留壩縣引種西洋參獲得成功后,1985年被國家科委列入“星火計劃”攻關項目,由來自西北農林科技大學、漢中市農科所等多家科教單位的專家教授組成西洋參栽培科技攻關協作組,成功攻克了西洋參栽培的適生區域選擇、整地作畦、拌種穴播、遮陰防雨、田間管理、病蟲害防治等一系列種植技術難關,總結形成留壩西洋參適生區域規劃和種植技術規范,縣上建立西洋參栽培技術服務站和西洋參加工廠,西洋參種植與加工產銷兩旺,經濟效益顯著,老百姓種植積極性高,留床面積一度高達300多hm2,留壩快速成為西洋參種植全國三大基地之一(東北吉林、北京懷柔、陜西留壩)[5]。

西洋參是多年生草本植物,種植周期一般為3~5 a,以四年生西洋參投入與產出計算:平均畝產鮮參650 kg、價格160元/kg,四年總產值為10.4萬元,扣除累計投入(種子、肥料、農藥、棚架設施等)約2.4萬元,每畝地四年凈收入8萬元。比累計種植四年玉米、馬鈴薯的種植收入高出20倍,扣除勞動力支出則差距更大。幾十年來,西洋參種植一直是留壩縣特色產業和縣域經濟支柱產業[6]。

2 連作障礙的成因以及對西洋參產業的影響

連作障礙是指連續在同一土壤上栽培同種或近緣植物表現出來的生長異常現象,多數受害植物表現為根系活力低下、分支減少、褐變,嚴重時會出現死苗現象,作物減產甚至絕收,產出物品質下降甚至產生有毒物質。連作障礙現象一般以重茬地連續種植同種或近緣種的重茬忌作表現最為明顯,通過休耕或遠緣作物倒茬輪作等措施可不同程度降低連作障礙影響。破解連作障礙,既要科學研究各個要素的直接影響,又要考慮植物、土壤、病原物、溫濕度以及氣候環境之間的相互影響[7]。

2.1 連作障礙的主要成因

2.1.1 土傳病害 土傳病害是指生長或休眠在土壤或上茬、本茬植株病殘體中的病原物在適宜條件下,從根部或莖基部侵害植物,引起植株萎蔫、猝倒或枯死等癥狀的植物病害總稱。病原體包括真菌、線蟲、細菌和病毒等,大多數土傳病害以真菌為害為主,也有以線蟲為害占主導地位的土傳病害(如煙草根結線蟲病等),真菌、細菌、線蟲的混合感染會顯著加重危害程度。同時,感病植物自身分泌物的成分、濃度和分泌量直接影響根際微生物(真菌、細菌、病毒、線蟲等)的擴增速率,導致植株快速萎蔫,或因阻斷植物營養與水分傳導而導致猝倒或立枯。同種或近緣植物連作,致病微生物因為寄主的持續存在而快速大量滋生,繼而導致土壤中原有的固氮菌、放線菌、硝化細菌等有益微生物生長受抑制,土壤微生物區系發生變化,導致土傳病害加重發生[8]。

2.1.2 土壤理化性狀惡化 耕作過程中氮磷鉀等化學肥料,未被植物吸收的礦物質在土壤中富集而產生土壤次生鹽漬化及酸化,加之無法補充被植物吸收的未知元素,導致土壤理化性能失調,植物生長受限。同種或近緣植物在同一地塊連作,再次吸收同種營養元素,加劇土壤中營養元素變化幅度,土壤環境理化性狀惡化,導致植物免疫力下降,產生生理性病害,繼而加重病蟲害發生,產生連作障礙[9]。

2.1.3 植物自毒作用 自毒作用是植物生長化感作用的一種,是生物種內競爭的一種特殊表現形式,植物為利于自身生長而產生防御性或排他性化學物質(生理代謝物或特殊分泌物),向環境中釋放對其它植株個體產生有害影響的生存應答機制。植物生長過程中產生的有毒化學物質通過地上淋溶、根系分泌和作物殘茬腐解等途徑釋放到土壤環境中并持續存在一定時期,對本茬或下茬同種或近種植物的健康生長產生抑制。重茬連作地塊,自毒物質富集量和有效降解時間,直接決定自毒作用發生的嚴重程度和時間周期。自毒作用是某些植物發生連作障礙現象的重要因素[10]。

2.1.4 其他綜合因素 連作障礙的發生與嚴重程度還有多種原因,如隨著土壤微生物群落變化,致病菌群落占據主導地位后,土傳病害發生嚴重;地下害蟲蟲口基數增加,造成植物根系受損,導致水分運輸和營養吸收受阻,產生的傷口也給病原微生物入侵提供了機會;雨水和地表水流動加速病原微生物傳播的影響;農作物設施栽培、植物種類、生長周期、環境溫濕度以及連作次數的影響等[11]。

2.2 留壩西洋參連作障礙的成因及間作周期

研究表明,留壩西洋參連作障礙產生的主要原因有土壤微生物環境惡化(土傳病原微生物群落上升、有益微生物群落下降)、土壤理化性狀惡化(pH降低)和西洋參代謝物的自毒作用等,其中真菌類病害(疫病、灰霉病、立枯病等)為主要原因,在海拔850~1 100 m的個別區域,根結線蟲有上升為主要原因的趨勢[8]。

根莖類藥用植物連作障礙現象明顯,以人參、西洋參、重樓、百合等中藥材尤為嚴重。研究表明,西洋參老參地需要間隔30 a以上才能再次種參[12]。留壩縣老參地的間作時間尚無科學研究,有種參戶于2014年在留侯鎮桃園鋪村流轉了約1.33 hm2新地種植西洋參,發現其中一小塊地第3年存苗率不足5%,調查發現該塊土地曾在1990年試種過西洋參,由此推斷,留壩西洋參連作障礙間隔周期不少于25年。

3 連作障礙對留壩縣發展的影響

留壩縣是秦巴山區零工業縣,縣域內山高谷深坡陡,可耕種面積僅占總面積的1.8%。國家退耕還林還草后,發展中藥材、食用菌等特色產業和發展生態旅游是留壩產業發展的必由之路,其中西洋參種植是經濟效益最高的特色產業之一[13]。

3.1 對經濟發展的影響

留壩西洋參種植產業經過幾十年發展,適生區全部成為老參地,種參戶在無地可種的情況下,對老參地進行深翻換土或加覆林下腐殖土等措施試種西洋參,但收效甚微,第四年存苗率不足20%,且多為爛參、病參,平均每畝可收獲鮮參不足30 kg[14],全縣西洋參留床面積下滑至不足26.67 hm2,產業嚴重萎縮。同時老參地撂荒,政府引導改種傳統農作物,老百姓積極性不高。

3.2 對社會發展的影響

受西洋參連作障礙導致參農無地可種的影響,大量適齡勞動力選擇外出打工,導致土地撂荒和留守老人兒童增多,農村基層管理和社會治理難度加大,農村產業空心化現象日益加重,直接影響留壩實施鄉村振興戰略和社會可持續發展。

3.3 對生態環境的影響

同樣面對西洋參連作障礙導致參農無地可種的情況,部分無法外出打工的種參戶受種參高收益驅使,采取偷刮林下腐殖土的手段,在老參地上繼續種植西洋參,導致林下地表環境破壞,尤其是在陡坡林地的地表環境極難恢復,構成陡坡林區石漠化生態安全隱患。

4 留壩縣重振西洋參產業的舉措與成效

4.1 留壩西洋參連作障礙問題研究進展

西北農林科技大學留壩西洋參試驗示范基地專家團隊調查了留壩西洋參種植氣候環境、土壤性狀、病蟲害種類,摸清了留壩西洋參連作障礙主要成因,提出了破解連作技術路線,發現了老參地土壤處理的技術路徑和技術參數。在對留侯鎮閘口石村老參地連作障礙土壤進行多措施、多藥劑、多濃度梯度物理、化學處理和益生菌處理中發現,有4組試驗區塊滿足開展推廣試驗的技術參數要求(四年存苗率不低于70%),其中有兩組試驗區塊高達90%。

4.2 西洋參“2+2”栽培模式探索

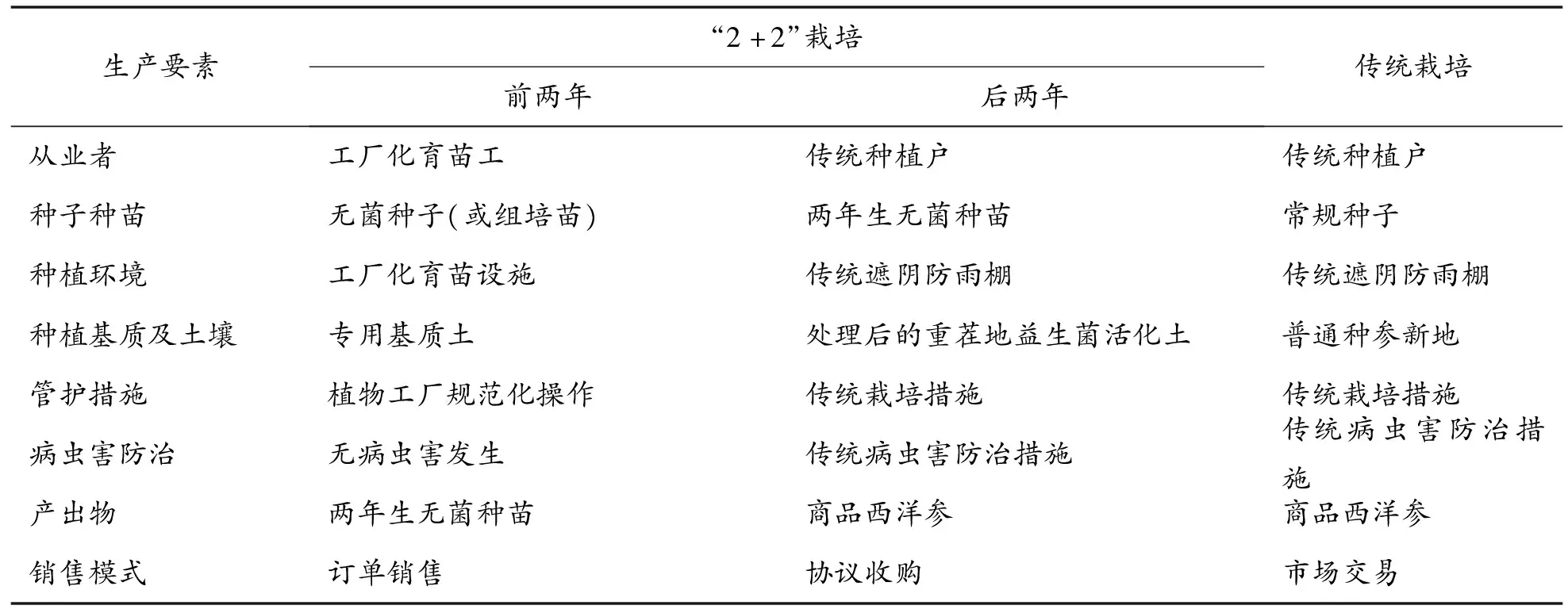

“2+2”栽培模式是西北農林科技大學留壩西洋參試驗示范基地的專家團隊結合留壩西洋參產業特征提出的現代農業栽培新模式,即:將西洋參四年種植期分為兩個階段,前兩年為工廠化育苗階段,后兩年為訂單種植階段,形成規模化、技術化、品牌化發展思路。

“2+2”栽培模式的前兩年育苗企業在植物工廠無菌基質土中立體化種植(2~3層),從空間隔離有效杜絕病蟲害發生,提高土地利用率1.5~2.0倍;后兩年種植主體在傳統參地栽培兩年生無菌種苗,將生產周期縮短為兩年,變相提高土地利用率,縮短了病蟲害等危害周期,有效提高西洋參的產量和商品率。“2+2”栽培模式通過縮短西洋參在同一土壤中的生長周期、管控病蟲害發生空間、消殺及活化土壤、再造西洋參根際微生態等措施,有效破解西洋參連作障礙問題[15]。

西洋參“2+2”栽培與傳統栽培模式比較

4.3 多方協同,破解留壩縣西洋參產業發展瓶頸

近年來,留壩縣加強與高校科研單位、西洋參規模化種植與加工企業合作,圍繞全產業鏈發展和農旅融合,從西洋參可重茬種植、產品精深加工和旅游康養產品開發等方面,一體化促進留壩西洋參產業健康可持續發展,取得了顯著成效。

留壩縣大力支持西洋參產業龍頭企業(留壩縣佳仕森中藥綜合開發有限公司)在閘口石村建成了現代化農業園區,通過技改升級后,將該園區部分設施大棚改造為植物工廠,完全可以承擔兩年生西洋參育苗功能。西北農林科技大學專家團隊已擁有西洋參組培技術和基質土配方技術,可以為西洋參育苗工廠提供技術支撐;連作障礙土壤處理技術為種參戶提供老參地土壤處理技術服務,同時,西洋參專家團隊已擁有香菇廢菌棒作為西洋參育苗基質土的技術參數,可有效解決留壩縣香菇產業面源污染問題,服務留壩產業綠色可持續發展。留壩西洋參“2+2”栽培模式經濟效益和社會效益可期。

5 分析與建議

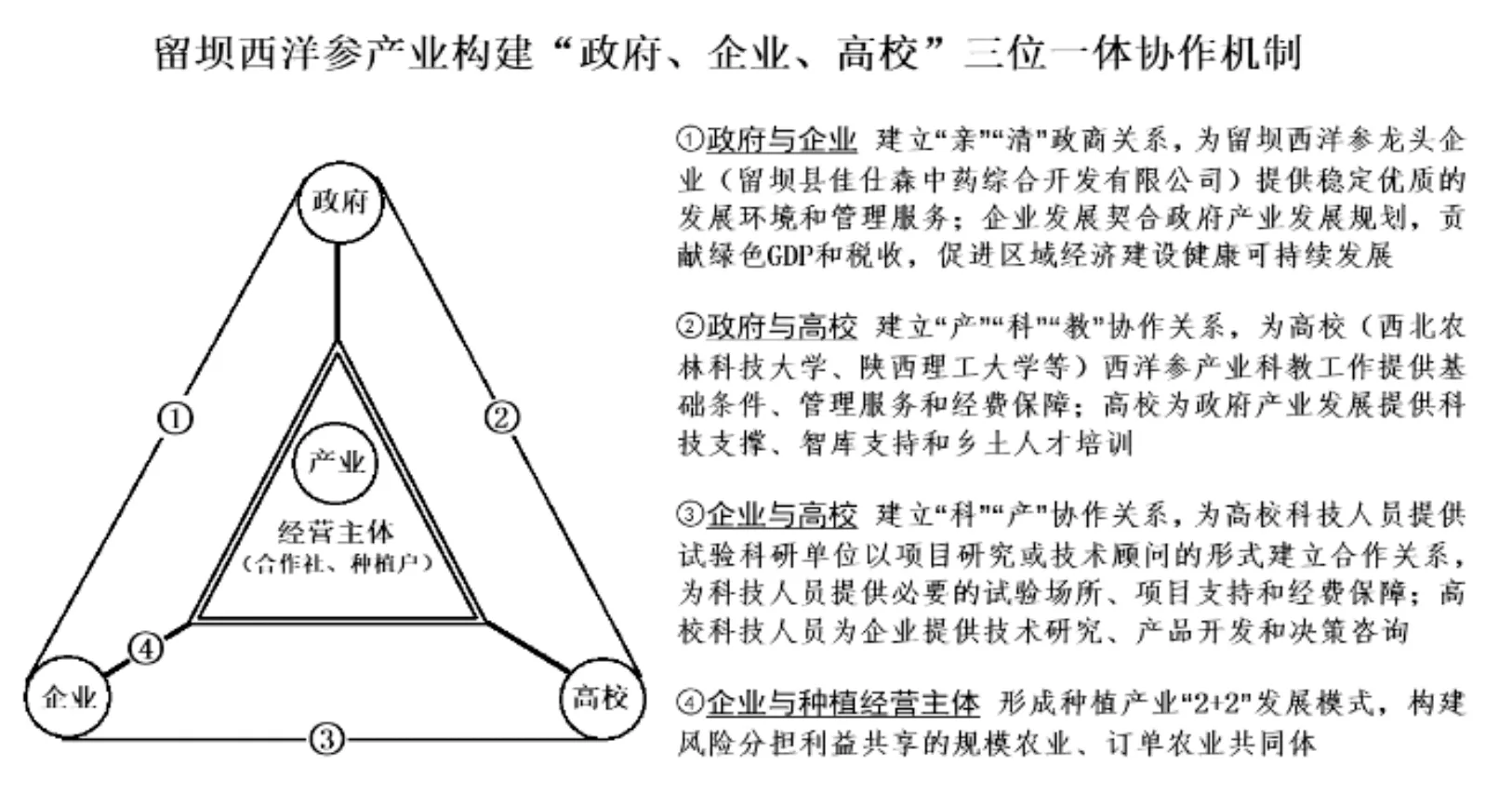

5.1 縣校企共建西洋參產業發展協同機制

習近平總書記強調,沒有農業現代化,國家現代化是不完整、不全面、不牢固的。加快構建現代農業產業體系和經營體系,提高農業產業組織化、規模化、技術化、品牌化水平,是現代農業發展的必然趨勢。

留壩西洋參產業構建“政府、企業、高校”三位一體協作機制,服務西洋參產業發展。同時,企業與西洋參種植經營主體(合作社、種植戶等)按照“2+2”模式,構建風險分擔、利益共享的規模農業、訂單農業利益共同體。

5.2 深化縣校科技合作,提升科技支撐水平

依托西北農林科技大學的專家教授團隊和合作共建的留壩西洋參試驗示范基地,深化縣校科技合作,一是深入開展西洋參組培苗產業化、連作障礙問題綜合技術集成等關鍵的科研試驗、技術推廣和產業示范,為產業發展提供技術支撐;二是開展職業農民和鄉土專家培訓,為產業持續發展提供智力支撐。

5.3 強化經營主體培育,健全產業組分機構

政府應加強經營主體扶持力度,通過培育西洋參種植大戶、支持龍頭企業技改、加強市場監管升級等措施,引導生產、加工、銷售各經營主體建立健全可持續發展的利益聯結機制,讓種植戶通過現代化組織體系提高收益,讓加工銷售企業原材料供應有保障。

5.4 引導多方互通互補,促進綠色可持續發展

產業融合是留壩產業發展的重要特征,西洋參產品本身具有特色產品、保健禮品和栽培觀賞等特點,西洋參產業本身與其他農旅產業具有很強的互補性。如:在種植環節可與香菇產業融合發展,利用廢菌棒作為基質土,解決西洋參工廠化育苗基質土原材料問題和香菇栽培廢菌棒面源污染問題;在收獲環節可與留壩鄉村旅游產業緊密結合,開展西洋參農耕體驗活動、開發西洋參盆景等旅游紀念品;在產品環節可開發高附加值產品(西洋參酒、速溶茶、面膜等),拉長產業鏈。由此,建議政府加大對西洋參種植、加工、營銷等各經營主體引導支持,加強與科技部門合作,用科技和人才支撐產業發展模式改革和多種經營主體融合,優化產業結構,促進產業綠色可持續發展,加快農業產業現代化步伐。