城市既有建筑改造中鋼格構框架結構的應用

牛艷波,劉興明,孫國慶

(中建二局第一建筑工程有限公司,北京 100176)

0 引言

我國部分城市中存在大量的老舊建筑,這些建筑的承載性能、抗震性能都已經無法滿足當前建筑的安全使用需求,因此,如何對城市中已有的老舊建筑進行合理改造,成為建筑行業的研究熱點。

1 采用鋼格構框架結構進行建筑加固的原理分析

1.1 加固原理

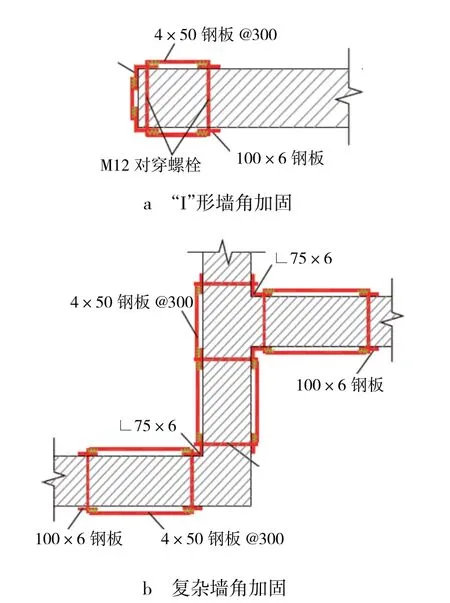

城市砌體結構建筑中,無筋砌體結構的豎向承載力、抗剪性能都相對較弱。在無筋砌體結構建筑加固過程中,合理使用植筋、對穿螺栓連接、結構膠等手段,充分利用圈梁與構造柱結構,把鋼格構柱與建筑的圈梁和磚墻連接為一體,共同組成構造柱;如果既有建筑缺少圈梁或者其承載性能過低,那么可以選擇使用鋼格構梁對建筑砌體結構進行加固的方法替代圈梁結構。通過此方法加固磚墻,能提供兩種與構造柱相同的作用:鋼格構柱加固區域能夠同與之連接的圈梁傳遞部分豎向荷載;鋼格構柱上下固接連接方式及其自身良好的抗彎剛度能有效地約束砌體變形,提升砌體整體性,控制縫擴展,從而提升承載能力(見圖1)。

圖1 鋼格構柱構造示意

采用鋼格構框架結構加固的建筑,建筑墻體的豎向承載力基于鋼格構柱優秀的傳遞能力與整體框架的約束作用得到了顯著提升。與此同時,開裂墻體的剛度退化程度大大降低,既有建筑的破壞模式從脆性破壞向延性破壞轉變,使建筑的使用壽命得到延長。

1.2 既有建筑改造過程中砌體豎向承載力計算方法

在對砌體結構既有建筑的改造過程中,通過增設鋼格構柱在建筑中形成整體構造柱,需要嚴格按照砌體結構設計規范開展相關計算與設計。

普通砌體結構承載力能夠由式(1)計算得出。

式中:N表示建筑砌體的承載力設計值;φ表示砌體結構高厚比及偏心距影響系數;f表示建筑砌體結構強度設計值;A表示砌體的截面面積。

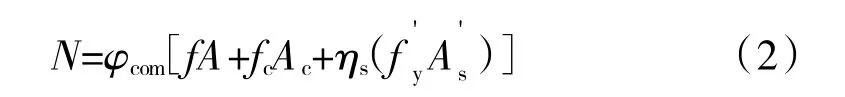

通過參考建筑砌體結構設計規范中的組合磚砌體結構承載力設計值,如式(2)所示。

式中:φcom表示砌體穩定系數;ηs表示鋼筋強度系數;fc表示混凝土抗壓強度設計值;Ac表示混凝土的截面面積;表示鋼筋抗壓強度設計值;表示受壓鋼筋截面面積。

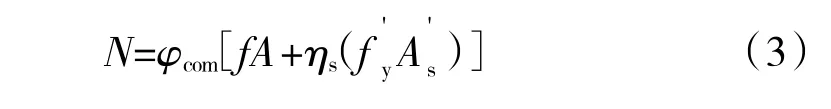

考慮到本文所研究的既有建筑改造加固工程中,加固截面沒有運用混凝土,所以在計算公式中應該將混凝土承載力分項去除,因此,鋼格構框架結構在建筑砌體結構加固中應用的軸心受壓承載力設計值能夠通過式(3)計算獲取:

式中:ηs表示鋼格構柱強度系數;表示鋼格構柱豎向肢件抗壓強度設計值;表示受壓鋼格構柱豎向肢件的截面面積。

鋼格構柱強度系數ηs的值和鋼格構柱本身的穩定性有著直接聯系,ηs的值與面層材料也有一定的關聯性。如果改造工程中使用細石混凝土面層,則ηs的值取1;如果改造工程中使用砂漿面層,則ηs的值取0.9。

在工程改造過程中,科學合理的改造方案能夠更好地控制鋼格構梁柱的變形狀況,提升鋼格構框架與砌體的連接可靠性。因此,在既有建筑工程項目改造加固施工中,混凝土強度等級應該不低于C20,選擇使用的聚合物砂漿強度等級應該高于M20,與鋼格構框架結構進行連接的鋼絲網需要和框架進行焊接,同時還要使用直徑≥4mm的拉結筋對鋼絲網進行對穿拉結。

為進一步確保鋼格構柱與地梁、圈梁之間連接的有效性,應該采用緊密連接的方式,具體如下:地梁上植筋后上覆鋼板,穿孔塞焊后上表面找平,鋼格構柱的豎向構件與底部鋼板焊接。圈梁兩側通過對穿螺栓將10mm鋼板進行拉結,鋼板與豎向角鋼通過對穿螺栓、綴條焊接,鋼格構柱的豎向鋼板與圈梁側邊鋼板焊接。所有鋼板和墻體之間通過灌漿料進行密實。

2 城市既有建筑改造實例分析

2.1 既有建筑改造工程項目概況

某城市建筑改造項目為上下兩層結構,一層為磚混砌體結構,二層為混凝土框架結構。該建筑已建設使用近50年,建筑結構的性能逐年下降,為了保障該建筑的使用安全,對其進行改造,改造完成后建筑的層數與使用面積保持不變。在項目改造中,結合該城市的實際情況,改造建筑的抗震設防裂度為6度,地震加速度為0.05g,抗震設防為標準設防,基本風壓為0.45kN/m2,地面粗糙度為B類,基本雪壓為0.40kN/m2。考慮到鋼格構框架結構應用于該建筑改造項目中,不但能夠有效強化建筑結構的整體支撐能力,同時改造流程簡單,費用較低,所以,選擇使用鋼格構框架結構對該項目進行改造。

2.2 既有建筑改造方案

因為該建筑使用時間已近50年,建筑的材料以及結構都出現了不同程度的老化,如果不進行改造繼續使用,則存在一定的安全隱患。在對該建筑項目進行改造的過程中,考慮到該建筑本身具有一定的歷史價值,所以在確定改造方案時,要避免對建筑的整個風貌進行大幅改動。在改造過程中,需要對填充墻、樓板等結構進行拆除,同時要完整保留建筑的框架柱與梁結構。這主要是由于該建筑的樓板與填充墻僅僅可以承受自重,不具備承載建筑整體載荷的功能,因此,為了有效增強建筑結構的整體承載性能,需要將樓板與填充墻進行拆除,并增設新的結構。增設的結構中涉及框架柱、梁,并與建筑原有結構共同構建形成鋼格構框架結構。

在該建筑改造項目改造施工中,由于該建筑地處城市繁華地帶,實際施工過程受到的限制非常多,同時,改造時間比較短,工期緊張。因此,為了更好地保障該建筑的改造質量,施工人員在建筑內部構建了雙鋼格構框架結構,并在結構內部采用了承壓型鋼板以及混凝土面層施工技術。這種改造手段的使用不但縮減了模板的應用數量,還大大縮減了建筑改造施工中的支模與拆模作業量,有效提升了改造速度,而且在建筑內部混凝土柱結構的相鄰位置增設鋼柱,使建筑內部空間的利用率得到了較好的保障。

在既有建筑框架改造過程中,工作人員不但需要進行設備管線的施工,同時還要保障建筑內部高度能夠滿足其原來的使用要求。因此,在建筑梁柱的構建過程中,選擇使用格構柱與格構梁的框架改造方式,能夠在不影響建筑內部使用空間的同時增強建筑結構的承載性能。

在該建筑改造工程施工中,格構柱與格構梁都是矩形,并通過肢件組合形成。肢件的連接使用橫向綴條與豎向綴條來完成,綴條、肢件與梁柱共同構成既有建筑改造的框架結構。在該建筑改造方案設計中,綜合考量建筑各方面因素,確定格構柱的規格為740mm×250mm,肢件的規格為140mm×90mm×10mm,綴條的規格為90mm×90mm×10mm;格構梁的規格為740mm×730mm,肢件的規格為125mm×125mm×12mm,綴條的規格為140mm×90mm×10mm。格構柱與格構梁的綴條與肢件全部由角鋼構成。

2.3 既有建筑改造鋼格構框架結構設計關鍵點

2.3.1 整體模型計算

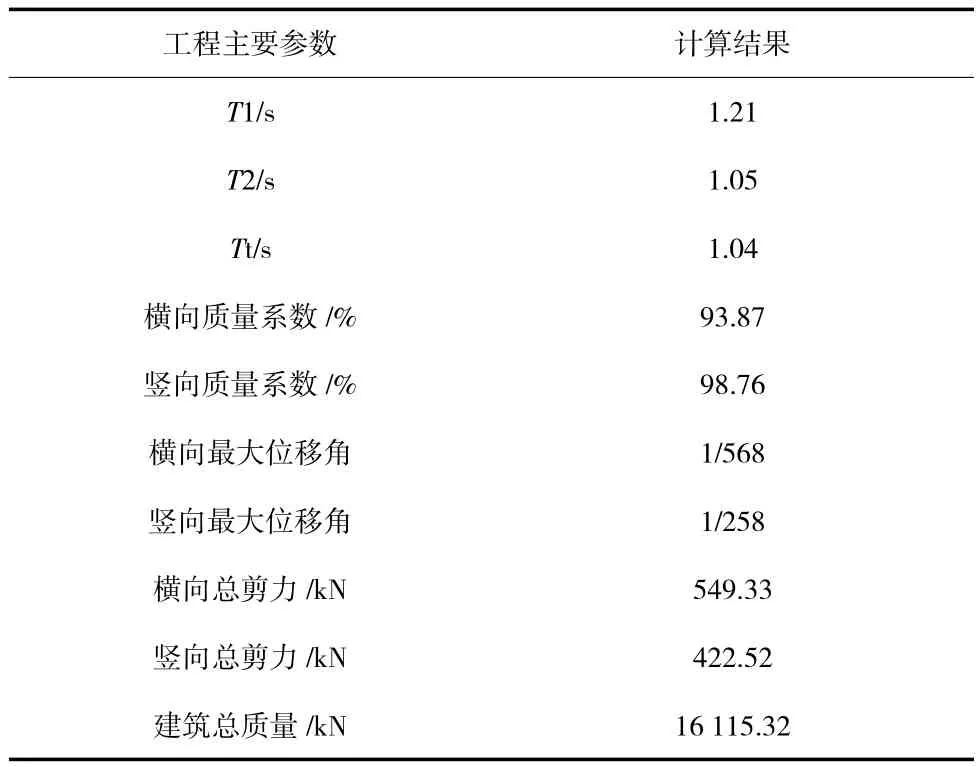

該建筑改造過程中,格構柱與格構梁都包含眾多的根桿件,為了確保相關結構都能夠滿足設計指標,工作人員選擇使用有限元軟件SAP2000對結構的受力特點進行精準模擬和計算。主要計算結果如表1所示。

表1 有限元計算結果

通過表1中的數據得知,各項指標均符合建筑規范和要求。

與此同時,通過PKPM的PK模塊,構建相應的二維平面模型,并對該既有建筑改造工程的格構柱、格構梁各個桿件的強度以及形變量進行驗算,最終結果表明,PKPM軟件與SAP2000軟件的計算結果不存在較大的差異,數據吻合度非常高。

2.3.2 格構梁綴條的布設形式

為更好地保證改造后的建筑依舊可以滿足內部空間的使用要求,設備管線比如電纜管線、水管管線等,就應該從格構梁的空格中穿插。考慮到暖通管線和風管管徑通常比較大,直接在空格中穿插的難度過高,因此需要根據實際情況對綴條的布設位置進行合理調整。在該既有建筑改造工程中,工作人員對施工方案進行了比較和分析,最后選擇使用有風管穿插孔的格構梁布設方案。為了避免綴條對風管布設造成影響,在風管穿插的位置要避免斜向綴條的使用,所以,該工程中風管穿插位置位于格構梁中部,該部位的剪力相對比較小,能夠更好地保證整體結構的安全性與穩定性。另外,考慮到風管的寬度通常比較大,所以格構梁豎向綴條的間距也需要適當增加。然而,這種設計方案必然導致其他區段豎向綴條需要承受更大的載荷。施工人員為了降低豎向綴條的載荷壓力,在風管穿插節段的頂部增設X形綴條,對豎向綴條的載荷進行分擔,強化鋼格構結構整體的穩定性。

2.3.3 格構梁柱節點

在該既有建筑改造項目中,格構梁與格構柱交叉的部位是整個鋼格構框架結構軸向力、彎矩作用力以及剪力的承接點。承接點對于建筑整體的抗震性能有著直接的影響,所以,在格構梁與格構柱的交叉節點設計中,需要著重考量其抗震性能與整體承載力。

結合該建筑的應力計算結果,擬訂兩種方案。

1)在該節點的6個面上增加鋼板,使該節點變成一個實腹節點,可以大大提高節點的承載能力。

2)在該節點的6個面上增加X形綴條,加大節點的整體剛度,提高節點的承載能力。

施工人員綜合考量上述兩種施工方案的施工效率、施工難度以及投入費用等方面因素,選擇使用第2種方案對既有建筑進行改造和加固。

3 結語

通過上述分析能夠得知,在當前城市既有建筑的改造工程中,改造工藝有很多種,但是很多改造工藝都存在一定的缺陷,而鋼格構框架結構在建筑改造中的應用,不但能夠避免建筑原有結構與樣式出現比較大的變化,還能夠保障建筑內部空間滿足建筑的原本使用需求。需要注意的是,在采用鋼格構框架結構改造建筑的過程中,設計階段需要合理布設格構梁的空間,綴條的合理利用能夠更好地保障建筑內部管線的空間。另外,在格構梁與格構柱相交的節點,可以使用X形綴條對其進行連接,這樣能夠進一步提升鋼格構框架結構的穩定性。