初治肺結核患者與健康人群呼吸道細菌與真菌微生態比較

黃業倫 劉志輝 張院良 康曉明 林媛 吳碧彤 蔡杏珊

廣州市胸科醫院呼吸疾病國家重點實驗室(廣州 510095)

微生物是人類密不可分的“伙伴”,人體口腔、呼吸道、皮膚、胃腸道、泌尿生殖道等存在大量的微生物,總數可達10 萬億~100 萬億,微生物群對人體有營養作用、參與人體的代謝作用、對外來微生物有“生物拮抗”作用、有免疫屏障與免疫刺激作用,對機體的生長發育和衰老有重要作用,長期與機體處于動態平衡中。不少研究表明慢性呼吸道疾病的菌群屏障功能受損,外源性病原體大量侵入或內源性病原體大量生長,微生態失衡與疾病相關[1-3]。肺結核病(pulmonary tuberculosis,PTB)是一種古老的呼吸道傳染病,病原菌是外來的結核分枝桿菌(mycobacterium tuberculosis,MTB),MTB 從呼吸道入侵到肺部定植,引起一系列的人體免疫反應,包括免疫細胞的聚集吞噬、炎癥損傷、黏液分泌、纖毛清除作用、局部溫度、氧含量、pH 值等變化,以及對呼吸道的微生態的影響。為此,本項目采用培養方法探討初治肺結核患者呼吸道分泌物的細菌、真菌的微生態變化。

1 資料與方法

1.1 一般資料納入2019年至2020年到本院就診的70 名結核病初治患者作為觀察組,38 名健康醫務人員及醫學院學生作為對照組。兩組的年齡均為20~60 歲,觀察組男48 例,女22 例;對照組男20例,女18例。觀察組患者痰涂片找抗酸桿菌陽性,Gene Xpert MTB/RIF 核酸檢測鑒定為MTB,入組時未使用抗結核治療,后期的痰培養鑒定為MTB。觀察組排除標準:(1)合并嚴重系統性疾病、惡性腫瘤等;(2)理解能力有限或不能配合檢查者。對照組無呼吸系統慢性疾病史,無心、肺、腦及其他疾病,X 線胸透無異常。所有受試對象均知情同意。

1.2 試劑與儀器MS 質譜儀購于法國梅里埃公司;質譜使用基質液、甲酸、乙腈購自梅里埃公司,血平板、麥康凱平板、巧克力平板、科瑪嘉真菌顯色平板購自廣州市迪景公司,羅氏培養基購自珠海貝索公司。

1.3 實驗方法

1.3.1 留取檢測標本采用吸入超聲霧化3%鹽水的方法留取38 例對照組人群的呼吸道誘導痰,另外分別采集70 位TB 患者在初治期的清晨深呼吸痰。

1.3.2 細菌與真菌的培養

1.3.2.1 普通細菌與真菌培養采用5 μL 接種環分別挑取一環痰標本接種在血平板、巧克力平板、麥康凱平板、科瑪嘉真菌顯色平板進行4 區劃板半定量需氧、厭氧、真菌培養[4]。

1.3.2.2 分枝桿菌培養加入2 mL 痰液與4 mL 4%氫氧化鈉震蕩混勻,靜止15 min 后吸取0.2 mL混懸液接種到羅氏培養基里進行培養[5]。

1.3.3 菌種鑒定培養陽性菌株根據平板上菌落的大小、凹凸形態、干燥或濕潤程度、黏稠程度,溶血程度,以及利用選擇培養基的菌落的不同顏色、菌落邊緣的不同形態進行初步判斷,然后分類挑取單個菌落采用基質輔助激光解吸飛行時間質譜技術(matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectromentry,MALDI-TOF MS)進行菌種鑒定。具體操作見生物梅里埃公司的MALDITOF MS 說明書。

1.3.4 菌落密度計數對鑒定出來的菌種:普通細菌、酵母菌、絲狀真菌按4 區劃線標準進行計數:只在平板上第一區生長,菌落數為:104CFU/mL;能在第二區生長,且該區菌落數小于5,菌落數為:105CFU/mL;能在第三區生長,且該區菌落數小于5,菌落數為:106CFU/mL;能在第三區生長,且該區菌落數大于5,菌落數為:107CFU/mL。分枝桿菌的菌落計數為:培養基上的菌落數乘以稀釋倍數15。

1.4 統計學方法用統計學軟件SPSS 20.0 對檢測數據進行統計學分析,細菌密度數值以均數±標準差表示,并以log 10 換算出來表示,正態分布計量資料采用成組t檢驗,偏態分布資料秩和檢驗,率的比較采用χ2檢驗計算,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

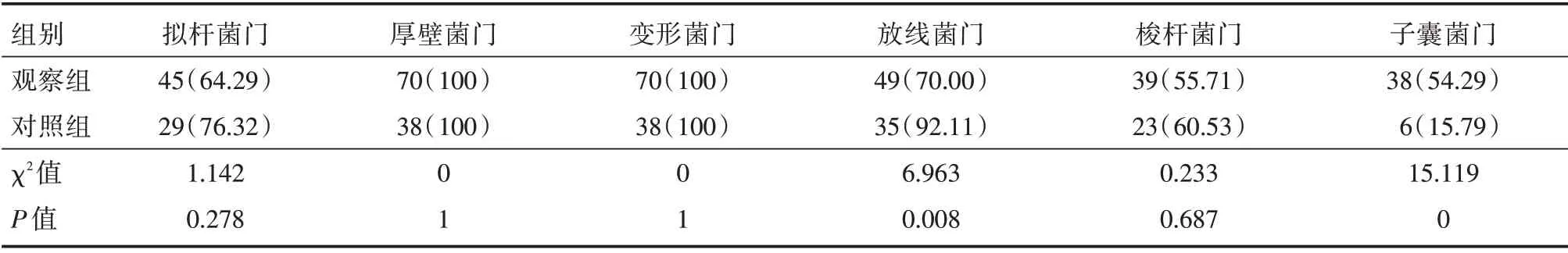

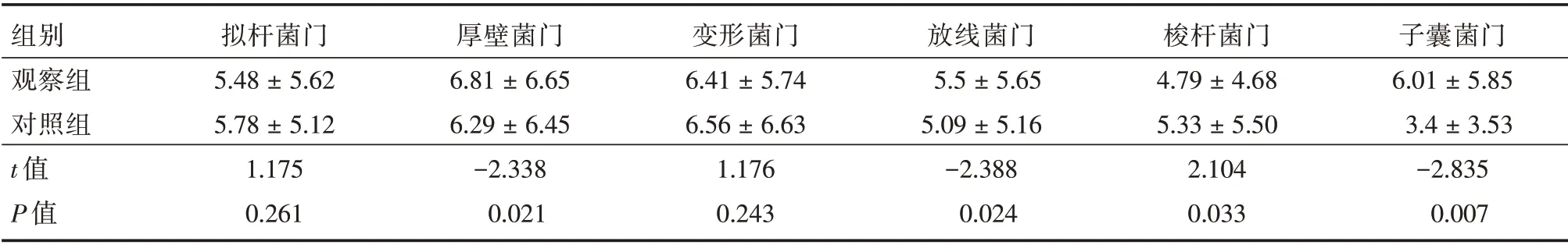

2.1 門水平的細菌及真菌檢出情況觀察組70份呼吸道樣本與對照組38 份呼吸道樣本分別培養,在門的水平上,兩組人群主要檢出細菌的五大菌門:擬桿菌門、厚壁菌門、變形菌門、放線菌門、梭桿菌門,另檢出真菌的子囊菌門和擔子菌門(擔子菌門檢出菌株少于1%,不納入計算)。觀察組在放線菌門的檢出率比對照組低,在子囊菌門的檢出率比對照組高(P<0.05);從菌群的密度來看,觀察組在厚壁菌門、放線菌門、子囊菌門的細菌密度比HG 高,在梭桿菌門的密度比HG 低,經T 檢驗計算差異有統計學意義(P<0.05),見表1-2(觀察組在放線菌門的數據統計剔除結核分枝桿菌病原菌)。

表1 按”門”分析觀察組和對照組氣道細菌與真菌微生物檢出情況Tab.1 Detection in Phylumof bacteria and fungi in airway of 70 patients with tuberculosis and 38 healthy persons例(%)

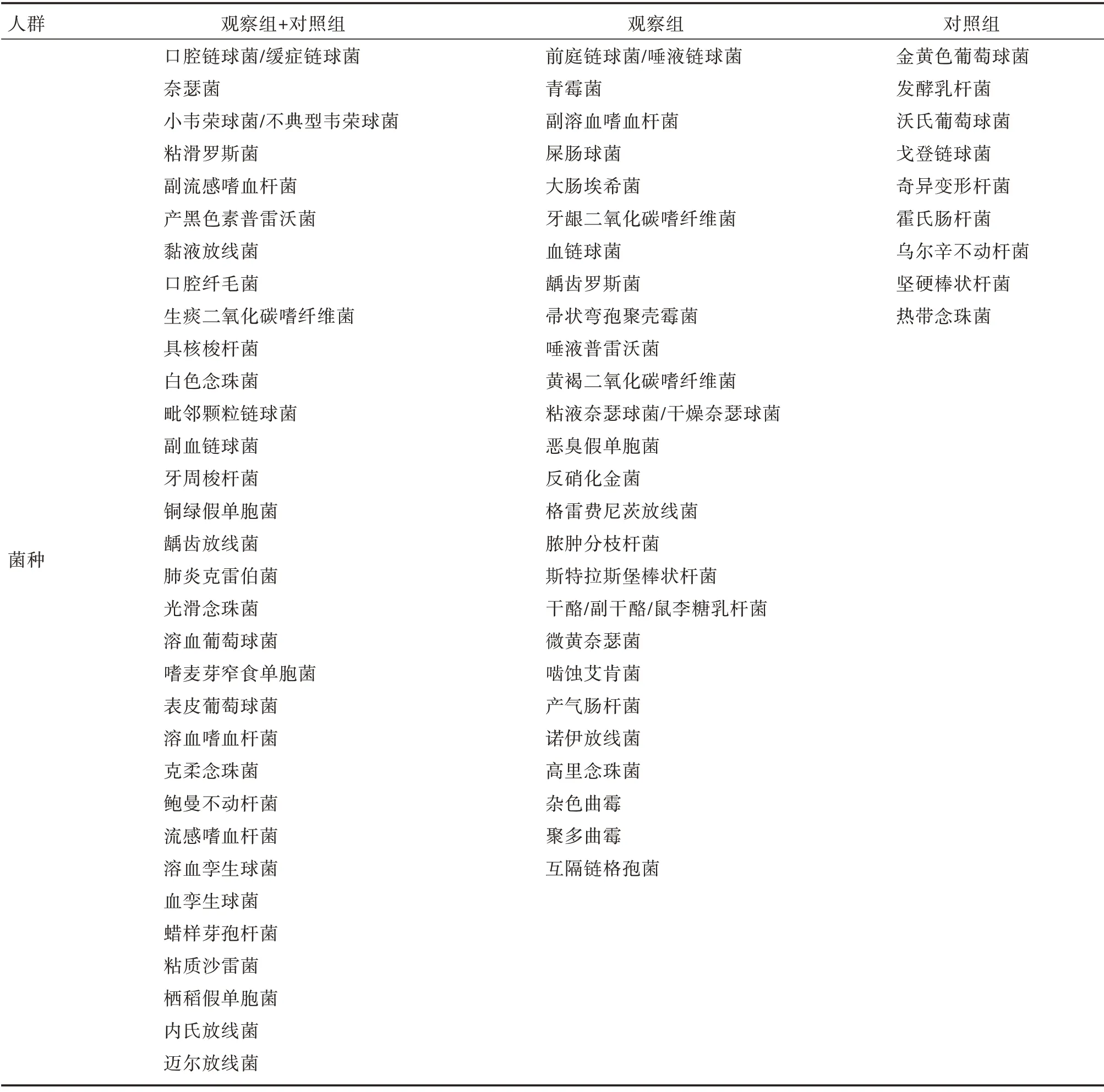

2.2 種水平與屬水平的微生物檢出情況本次實驗培養出67 個菌種,其中兩檢測組共同檢出菌種有32 種,觀察組獨有26 種,對照組獨有9 種,觀察組與對照組單獨檢出菌種的檢出率均低于25%。對于任一組檢出率大于50%的菌株:口腔鏈球菌/緩癥鏈球菌、奈瑟菌、小韋榮球菌/不典型韋榮球菌、粘滑羅斯菌、副流桿嗜血桿菌、產黑色素普雷沃菌、生痰二氧化碳嗜纖維菌和口腔纖毛菌,以上菌種在觀察組和對照組的檢出率分別為:95.71%vs.100%、91.43%vs.100%、61.43%vs.71.05%、60.00%vs.86.84%、58.57%vs.94.74%、45.71vs.68.42%、38.57%vs.60.53%和44.29%vs.57.89%,是兩實驗組共同的優勢菌種,見表3、4。

表2 按”門”分析觀察組和對照組氣道細菌與真菌密度情況Tab.2 Colony forming unitin Phylumof bacteria and fungi in airway of 70 patients with tuberculosis and 38 healthy persons ±s

表2 按”門”分析觀察組和對照組氣道細菌與真菌密度情況Tab.2 Colony forming unitin Phylumof bacteria and fungi in airway of 70 patients with tuberculosis and 38 healthy persons ±s

組別觀察組對照組t 值P 值擬桿菌門5.48±5.62 5.78±5.12 1.175 0.261厚壁菌門6.81±6.65 6.29±6.45-2.338 0.021變形菌門6.41±5.74 6.56±6.63 1.176 0.243放線菌門5.5±5.65 5.09±5.16-2.388 0.024梭桿菌門4.79±4.68 5.33±5.50 2.104 0.033子囊菌門6.01±5.85 3.4±3.53-2.835 0.007

表3 依檢出樣本比例按菌種分析結核病患者(TB)和健康組(HG)氣道細菌與真菌微生物檢出情況Tab.3 Detection rate in Speciesof bacteria and fungi in Airways of patients with tuberculosis and healthy people 例

3 討論

結核病是呼吸道慢性傳染病,2020年,全球有150 萬例因此死亡[6],引起PTB 發生的病原菌已經明確是MTB,但MTB 入侵肺部所引起的呼吸道微生態變化并未明確。本項目發現PTB 初治組與健康組檢出細菌的五大菌門:擬桿菌門、厚壁菌門、變形菌門、放線菌門、梭桿菌門,另檢出真菌的子囊菌門和擔子菌門,是呼吸道的常見菌門,與多數研究一致[7-9]。

觀察組在放線菌門的檢出率比對照組低22.1%,主要是羅斯菌屬的檢出率降低。羅斯菌屬為呼吸道的正常菌群,在健康人的呼吸道中與其它菌屬構成呼吸道的生物膜物理屏障,占據黏膜位置拮抗外來致病菌,PTB 患者因機體對MTB清除的免疫機制誤傷正常菌群,不少的研究也發現了這個現象[8]。觀察組在子囊菌門的檢出率比對照組高38.5%,主要是酵母樣菌和絲狀真菌的升高。在結核病合并感染的許多研究中發現,由于MTB 在肺中形成肉芽腫,進而破壞肺組織形成空洞或肺損傷利于真菌的定植[10]。

從菌群密度來看,觀察組在厚壁菌門、放線菌門、子囊菌門的細菌密度比HG 高,在梭桿菌門的密度比HG 低。這表明結核病患者呼吸道菌群的生長繁殖相對于健康人群發生了變化。不少的研究也證實了PTB 患者呼吸道菌群紊亂,相對豐度發生變化[1,7-9,11]。

表4 結核病患者(TB)與健康組(HG)氣道細菌與真菌微生態構成比較Tab.4 Comparison of microecological composition of bacteria and fungi in respiratory tract between patients with tuberculosis and healthy people

兩檢測組共同檢出32 種菌種,檢出率大于25%的菌種都屬于共同檢出菌,特別是檢出率大于50%的菌種,如口腔鏈球菌/緩癥鏈球菌、奈瑟菌、小韋榮球菌/不典型韋榮球菌、粘滑羅斯菌、副流感嗜血桿菌等均為口咽部延續到下呼吸道的常見優勢菌種,與CHEUNG 等[11]及SUNG 等[12]團隊的研究相近,也表明了PTB 的發生沒有影響呼吸道優勢菌。

觀察組單獨檢出26 種菌種,對照組獨有9 種,數據表明觀察組的呼吸道菌群比健康人群有更多的多樣性,表現在觀察組檢出特有的非結核分枝桿菌及絲狀真菌,且檢出更多的條件致病菌,有一定的合并感染危險性,與CUI 等[8]的報道結果相近。但也有研究[11]表明兩者的多樣性差異無統計學意義,估計與研究的人群、地域、環境等因素的不同相關。檢出率低于25%的菌種,屬于難以培養的呼吸道菌群以及本來就少量存在的條件致病菌,如腸桿菌科細菌、非發酵菌、金黃色葡萄球菌、非結核分枝桿菌、酵母樣菌、絲狀真菌菌等,觀察組培養出47 個菌種,對照組培養出30 個菌種,再次表明觀察組菌群的多樣性增加。

呼吸道菌群包括細菌、真菌、病毒,在正常情況下與人體互惠互利,菌群及其代謝產物參與機體的免疫調節、微量元素補充等,同時有防御致病菌入侵的功能。不少的研究表明呼吸道菌群紊亂與PTB 有關[1,7-9,11]。本文的數據同樣發現PTB 患者呼吸道菌群紊亂,條件致病菌菌種增多,部分正常菌群被拮抗減少。據此推測:當機體免疫功能異常時,機體對外來菌的清除能力下降,打破了微生物遷入與清除的平衡,呼吸道的pH 值、氧含量、溫度、營養等發生了改變,外來菌更適宜生長繁殖,而且對定植的正常菌群起到拮抗作用,與此同時,機體對外來菌強烈的免疫清除作用也對正常菌群造成損傷,反之亦然。綜上所述,PTB 的發生不僅僅與MTB 病原菌有關,呼吸道的菌群種類、密度變化與機體的免疫反應也參與了這個過程的發生,在后續的抗結核治療當中,董文雅[13]發現HRZE 治療可改變肺結核患者痰液菌群的整體多樣性及菌群結構,所以在快速有效殺滅MTB 菌的同時,應關注呼吸道菌群的變化,以免引起細菌與真菌的合并感染。

本文的研究存在局限性,呼吸道的微生物種類繁多,僅僅采用有限的幾種培養基孵育細菌真菌,尚有部分菌屬不能培養出來,且在挑選菌落時有些偏倚,未能全面檢出菌屬。但是結合需氧、厭氧、真菌和分枝桿菌培養等多種方式孵育菌株,MALDI-TOF 技術鑒定,雖然無法媲美于16s rRNA和ITS 測序法的海量菌種,但也能培養出呼吸道的常見優勢菌種,同時篩選出條件致病菌和病原菌,這是測序法無法比擬的[14],直觀、肉眼可見的菌落和試劑成本低也是培養法的優點[12]。

本文的研究尚未全面,且研究的數量也未足夠大,在后續的研究中將加大樣本量在各種類菌屬密度上以及在代謝與免疫應答方面深入研究,探索微生態的奧秘,為PTB 的防治提供科學的數據。