黃河源區礦山開發生態受損識別診斷

許文佳,白中科,楊金中,姚維嶺,蔣存浩,王海慶

(1.中國地質大學(北京)土地科學技術學院,北京 100083;2.中國自然資源航空物探遙感中心,北京 100083;3.自然資源部土地整治重點實驗室,北京 100035;4.自然資源部礦區生態修復工程技術創新中心,北京 100083)

黃河源區是黃河流域重要水源涵養區以及高原動植物種質庫,其生態安全是保障黃河流域高質量發展的關鍵前提[1]。黃河源區位于青藏高原腹地,氣候條件惡劣,生態敏感脆弱,區內礦產資源開發劇烈人為擾動更易造成源區生態受損,導致生態服務功能降低。2021年10月,中共中央、國務院公開發布《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》[2],明確提出全面禁止源區河湖周邊采礦、采砂等活動,保護、修復高寒草甸、草原等重要生態系統,遏制沼澤濕地萎縮趨勢,開展黃河流域周邊礦區生態環境綜合整治。科學診斷礦業開發造成生態受損是系統性修復治理的基礎[3]。因此,摸清黃河源區礦業開發現狀、特征,分析礦山開采造成生態系統受損影響機理以及源區生態脅迫狀況,對維護黃河源區生態安全以及高質量發展具有重要意義。

目前,國內許多學者從不同尺度、不同角度開展黃河流域礦產資源開發對生態環境影響作用機理的研究。根據黃河流域煤炭基地廣泛分布特征,從整個流域尺度上,多以煤礦開采對上、中、下游生態環境影響機理、造成不同區段生態環境問題空間異質性研究[4-5],以及測度礦產資源開發強度與資源環境承載力耦合協調性[6]為主。從中、微觀尺度,主要針對某流域段或某礦區、礦種開發造成黃河生態環境影響研究,如煤礦[7-8]、河道采砂[9]等。對黃河源區范圍尺度研究主要側重于土地利用[10-11]、土地覆被[12-14]以及氣候[15-16]變化對生態環境的影響,礦山方面相關研究主要集中于局部典型礦區[17]或部分礦種[18],缺乏對源區不同礦種、開采方式礦產資源開發生態受損系統全面地診斷分析研究。因此,本文基于高分辨率遙感解譯及空間統計分析方法,查明黃河源區以及干支流兩岸10 km范圍、重要生態功能區以及國家級自然保護區等重要生態區域內全類型、全要素礦山開發特征,識別診斷礦業開發造成黃河源區水源涵養、生物多樣性保護等重要生態系統及生態功能受損狀況,為黃河源區礦山生態保護修復提供科學依據。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況

本文研究區為青海省行政界內黃河干、支流水系流域范圍(以下簡稱“黃河源區”),涉及8個市(州)的35個縣(區),流域面積15.31萬km2,占青海省行政區域面積的20.34%[19]。黃河發源于青海省玉樹藏族自治州曲麻萊縣境內的巴顏喀拉山北麓,青海省行政界內干流長度1 694 km,占總長度的31%,是《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體布局(2021—2035年)》“三區四帶”布局中青藏高原生態屏障區重要組成部分[20],也是保障我國生態安全重要區域,具有重要生態戰略地位。研究區屬高原高寒氣候,平均海拔3 800 m,年均降雨量在250~800 mm之間[21],多屬半干旱地區,少部分屬半濕潤地區,極少部分屬干旱地區。由于復雜的地形地貌以及氣候條件,源區內植被類型既有溫帶山地森林、溫帶草原和溫帶荒漠,也有高寒氣候影響下形成的高寒灌叢、高寒草甸、高寒墊狀植被和高寒荒漠等,多樣的氣候環境及生態系統類型為流域水源涵養及生物多樣性保護創造了寶貴條件。

1.2 數據來源

本文所用青海省行政區界、黃河流域范圍、黃河流域干支流、重要生態功能區等矢量數據來源于中國地質調查局,采礦權、探礦權等數據來源于自然資源部信息中心,國家級自然保護區矢量數據來源于國家林業和草原局,高分辨率衛星遙感影像數據來源于中國地質調查局航遙中心,中國陸地生態系統類型空間分布數據、黃土高原地貌區范圍來源于資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/)。

2 研究方法

2.1 研究技術路線

通過資料收集、影像處理、數據質量檢查等步驟,采用2018年黃河源區高分辨率遙感影像,以室內人工解譯與現場實地調研相結合方式獲取黃河源區礦業開發現狀信息,結合黃河源區生態環境本底狀況以及礦業開發特征分析礦業開發造成黃河源區生態受損位置、機理及程度,研究技術路線如圖1。

2.2 遙感數據源

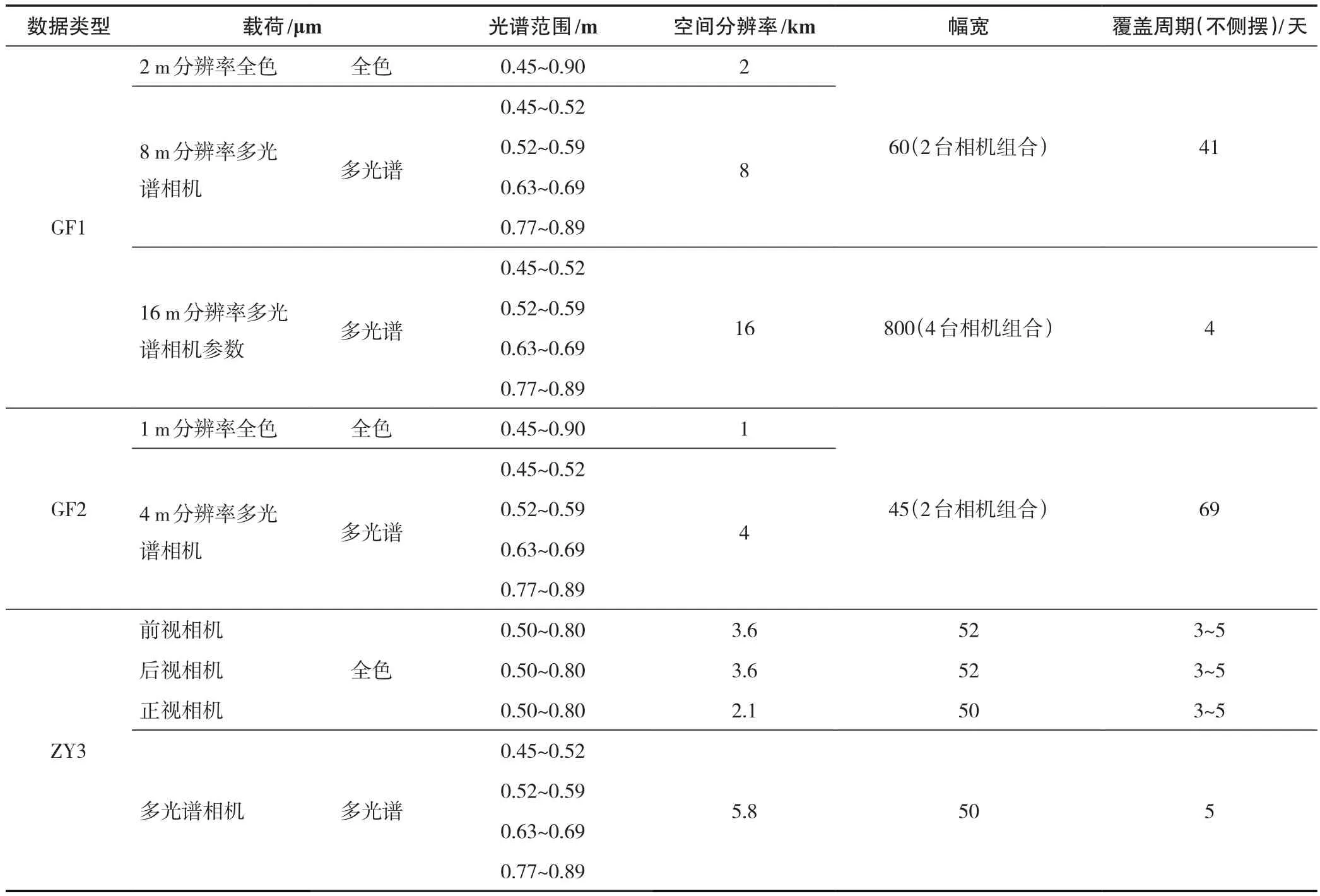

根據礦山開發環境解譯地物影像特征及解譯精度要求,選取GF1、GF2、ZY3等類型遙感影像數據,數據分辨率多為1 m和2.5 m,少部分地區為5 m,通過正射糾正、影像融合、鑲嵌、裁切等處理得到研究區礦產衛片遙感影像數據,具體技術參數如表1。經比對,這三種數據類型能夠更清晰、精準地識別礦山開發地物要素,有效提高解譯準確率,減少野外查證工作量。為保障數據質量,在解譯前對監測底圖云雪覆蓋、輻射校正及波段配比情況進行質量檢查[22],以符合質量要求的9—12月份影像為主,輔助1—8月部分遙感影像數據對黃河源區2018年礦山開發名稱、企業、礦種、開采方式、開采狀態、礦山開發損毀土地利用類型、損毀前土地利用類型等信息進行遙感解譯。

表1 衛星遙感數據技術指標Table1 Technical indicators of satellite remote sensing data

2.3 信息提取與統計分析方法

2.3.1 遙感解譯標志建立

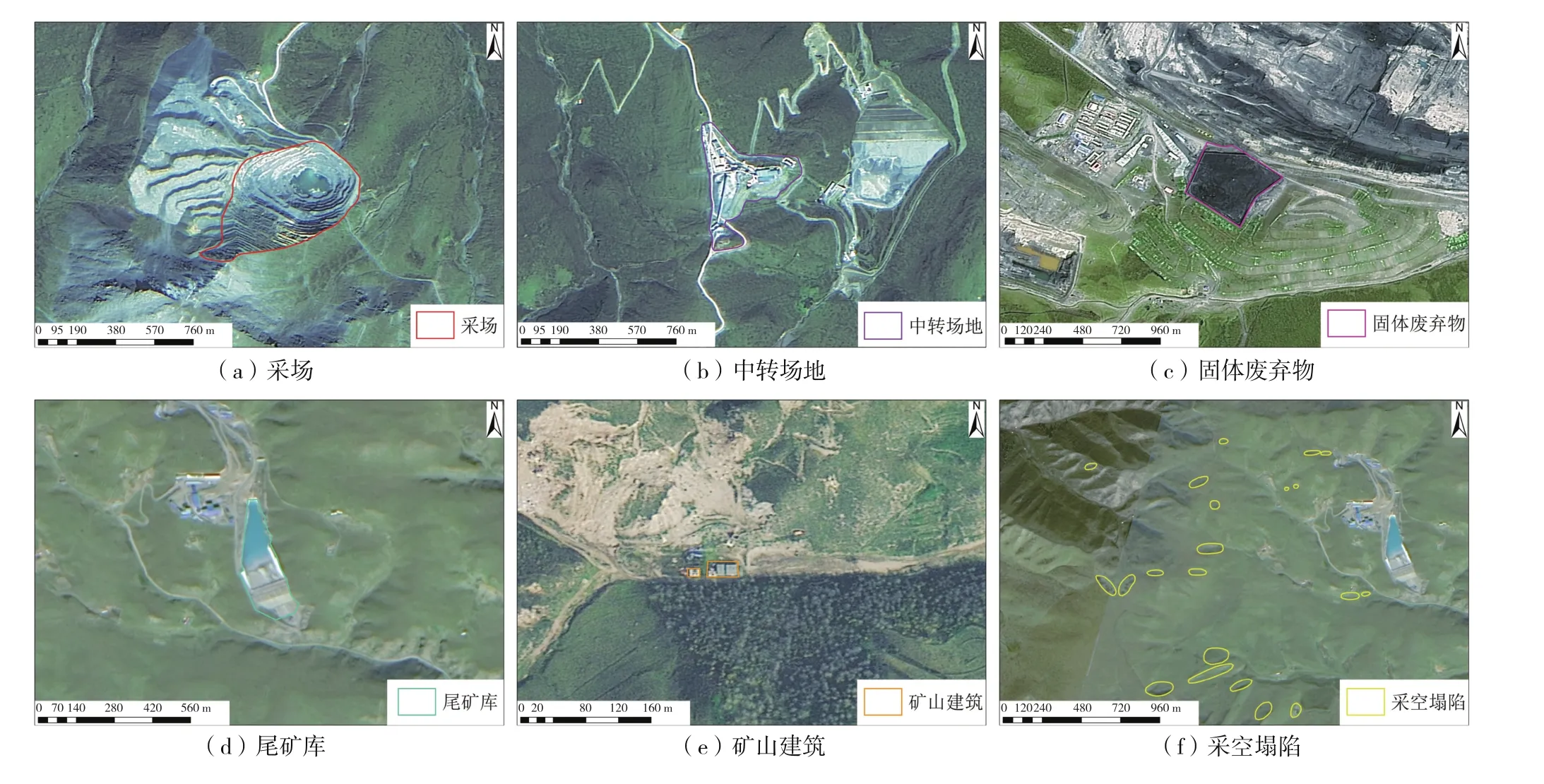

依托ArcGIS 10.2軟件平臺,根據黃河源區礦山開發及影像特征,結合野外實地調研建立黃河源區礦山開發環境要素遙感解譯標志[23],采用直接判讀和間接解譯兩種方式對黃河源區范圍內2018年露天、地下、聯合開采礦山挖損(采場)、壓占(中轉場地、固體廢棄物、礦山建筑)及采空塌陷土地進行人工解譯,礦山地物影像特征如下:(1)采場:沿礦脈展布,呈負地形,邊部臺階狀剝離紋理明顯;(2)中轉場地:一般位于采場周邊,呈現工礦企業特征,通常具有明顯選礦設備或傳送帶標志;(3)固體廢棄物:固體廢棄物包括選礦廢渣、排土場、煤矸石和尾礦庫等類型,一般堆放于選礦廠或采場周邊,較散亂。排土場一般分布于采場或硐口、井口附近,呈圓形或半圓形錐狀堆積。煤矸石在影像上呈黑色圓斑,較易辨識。尾礦庫通常地處山谷,有尾礦壩呈階梯狀逐級排列,還有些正在使用中的尾礦庫可見排砂管處有積水或鏡面平滑紋理特征;(4)塌陷土地:塌陷土地通常呈圓形或橢圓形洼地沿礦脈分布。具體影像特征如圖2所示。

圖2 礦山開發環境遙感解譯標志Fig.2 Remote sensing interpretation signs of mines

2.3.2 遙感解譯精度分析

根據礦山開發遙感解譯標準要求[24],礦山開發地物解譯勾繪精度均控制在3個像元范圍內。同時,為保證數據準確性,對疑問圖斑進行100%實地核驗,同時按照圖斑總數10%比例隨機選取圖斑進行實地核驗,解譯正確率在95%以上為符合要求。野外核驗后,再對圖斑信息進行修改,確保解譯成果準確、可靠。

2.3.3 空間統計綜合分析

將黃河源區礦業開發環境遙感解譯信息、礦業權信息與黃河流域干支流水系、陸域生態系統等各重點生態區域范圍信息疊加,利用ArcGIS軟件空間統計分析方法分析不同生態敏感區域礦山開發現狀、特征及生態脅迫機理,識別診斷由于礦山開采造成的生態系統結構和功能受損特征、位置及程度。

3 黃河源區流域范圍內礦業開發生態受損特征分析

礦業開發生態受損指由于礦產資源開發或其他人為、外在因素擾動,造成原生態系統組成要素或整體發生結構和功能受損、退化,導致原生態系統平衡破壞,生態演替向逆向轉移,生態功能降低。以黃河流域干支流兩岸周邊、重要水源涵養生態功能區和國家級自然保護區等生態環境敏感區作為典型研究區域,分析礦業開發對黃河源區重要生態區域生態功能脅迫狀況。礦產資源及生態系統皆依附于土地資源承載功能,因此,本文以礦山開發挖損、壓占以及地下開采采空塌陷造成土地資源及其上生態系統損毀面積表征造成生態系統擾動以及生態受損、退化程度。

3.1 黃河源區礦山開發生態受損特征狀況分析

3.1.1 礦業開發特征

礦業開發造成黃河源區土地損毀面積14 127.67 hm2,占青海省礦山開發損毀土地(不含鹽湖)面積的28.67%。礦山開采礦種主要以煤礦、建筑用砂、磚瓦用黏土礦和銅礦為主,分別占礦業開發損毀土地的38.24%、28.11%、9.92%和4.15%。露天開采是黃河源區礦業開發的主要開采方式,其占損土地面積占比78.55%,地下開采和聯合開采礦山損毀土地面積僅占14.25%和7.20%。露天開采造成大量土方挖損、圍巖剝離,壓占大量土地資源[25],其開采單位原礦生態成本是地下開采的2倍[26],對生態系統直接的劇烈擾動造成生態受損程度較地下開采更為嚴重[27]。同時,黃河源區有60.40%為歷史遺留廢棄礦山損毀土地,以煤礦、建筑用砂和磚瓦用黏土礦為主,分別占歷史遺留廢棄礦山損毀土地面積的36.42%、34.69%和11.36%,多為建筑用砂采場和煤矸石、煤礦排土場。39.60%在建生產礦山同樣以煤礦和建筑用砂礦為主。“舊賬未還,新賬又欠”是黃河源區礦業開發重要特征。

3.1.2 礦業開發分布及生態受損總體特征

黃河源區各類礦山主要集中分布于源區北部。其中,煤礦主要分布在源區北部祁連山脈周邊,重要水源涵養生態功能區內,如天峻縣木里煤礦、祁連縣西海煤電以及門源回族自治縣瓜拉煤礦,多為遺留廢棄煤礦山,還有部分廢棄煤礦山分布在源區南端瑪沁縣;金屬礦山有36.43%分布在黃土高原地貌區,主要為銅礦和金礦,分布在門源回族自治縣。除此之外,還有大面積銅礦和砂金礦損毀土地分別分布于瑪沁縣和曲麻萊縣。金屬礦山損毀土地中有51.60%為固體廢棄物壓占損毀,其通常隨意堆放于采場或選礦場周邊,多數距離水系較近且未采取防護措施,其內含有的大量重金屬及化學物質易通過風揚、雨水淋溶作用等進入生態循環系統,以“點—線—面—網”擴張[3],造成區域性重金屬污染,嚴重威脅黃河源區水資源環境健康;非金屬歷史遺留廢棄礦山主要集中分布于黃土高原區、龍羊峽水庫北部以及黃河干流周邊達日縣、興海縣、同德縣范圍內,多處于半干旱地區,生態恢復力差,加之黃土高原地區土質疏松,采礦造成地表覆被破壞加劇了荒漠化、水土流失等生態環境問題,同時在夏季雨水集中時期,礦山采面結構松散,流水侵蝕更易造成滑坡、泥石流等地質災害,威脅源區生態以及人居環境安全。

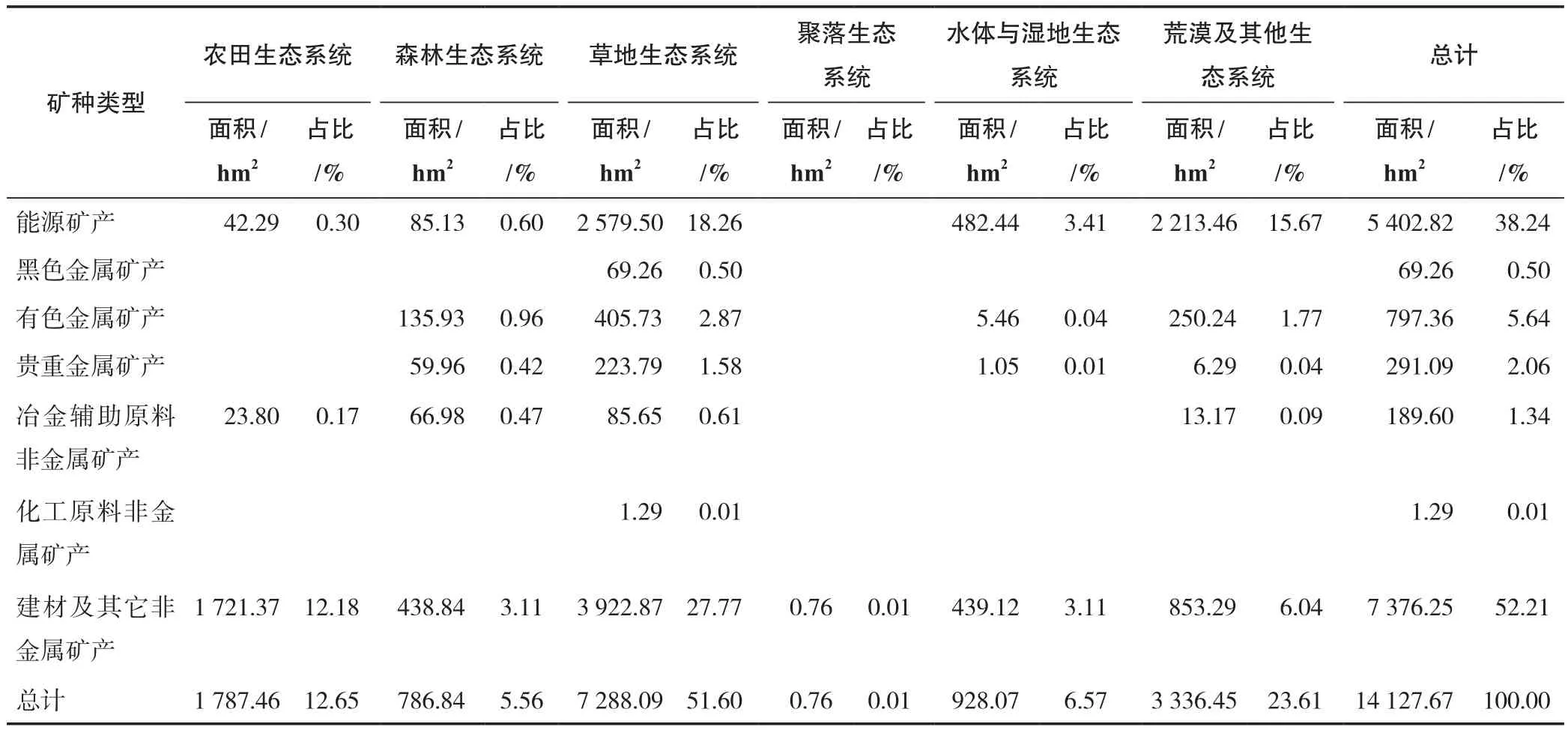

黃河源區礦山開發主要以能源和建材類非金屬礦產開采造成高寒草地和荒漠及其他生態系統損毀為主,尤其是高寒草地生態系統,受損占比51.60%,如表2所示。高寒草原、高寒草甸和高寒濕地是黃河源區最主要也是最重要的水源涵養以及生物多樣性保護生態系統,承擔涵養水源、蓄水調洪、改善水資源環境、生態調節以及維護生物多樣性等多種重要生態功能。高寒草原、高寒草甸是黃河源區最主要的植被類型,高寒濕地是黃河源區重要的水源涵養源[28],以高寒沼澤草甸濕地為主,湖泊和河流濕地為輔。還有部分林地和灌木林地分布于黃河源區東北、東南端,是重要氣候調節系統和生物棲息地。因此,本文以森林、草地以及水體與濕地生態系統破壞面積表征黃河源區水源涵養以及生物多樣性保護功能受損程度。黃河源區礦山開采挖損、壓占造成森林、草地以及水體與濕地等重要生態系統損毀面積分別為786.84 hm2、7 288.11 hm2和928.06 hm2,主要以灌木林地、中低覆蓋度草地、灘地、沼澤等損毀為主。大面積高寒草地生態系統受損不僅加劇了土地沙化、荒漠化,造成地下水位下降、濕地退化、水土流失等生態環境問題,草場退化也促進了毒雜草等有害植物入侵[29],導致高原生物多樣性降低。

表2 黃河源區礦山開采損毀生態系統面積信息表Tab.2 The area of the ecosystem damaged by mining in the source area of the Yellow River

3.2 黃河干支流兩岸周邊礦山開發生態受損特征

黃河干支流水域是重要河流生態廊道,除黃河干支流河面外,河漫灘、堤壩以及河岸植被也是維護河流生態廊道的重要組成部分。相關研究表明,廊道效應在距離黃河10 km范圍內作用最顯著[30],因此,以黃河干支流兩岸10 km范圍評估礦業開發造成河流生態廊道生態功能受損狀況。黃河源區干支流兩岸10 km范圍礦業開發造成森林、草地以及水體與濕地等重要生態系統損毀面積417.99 hm2、5 204.92 hm2和790.28 hm2,主要以集中連片煤礦采場、煤矸石堆和多、小、散建筑用砂采場為主。黃河干支流兩岸10 km范圍內多為采場,露天開采造成干支流兩岸土地資源、地表覆被破壞嚴重,導致生境破碎化、土地沙化、荒漠化、水土流失問題加劇,水源涵養能力、生物多樣性保護能力降低。同時,干支流兩岸大量煤矸石堆放,易造成污染物質流入水域,導致水資源環境生態風險。由此可見,黃河干支流兩岸煤礦采場、煤矸石及建筑用砂采場是造成黃河干支流兩岸生態脅迫的主要影響因素。

查明黃河干支流兩岸10 km范圍有6處尾礦庫。其中,1處位于黃河干流2 km范圍內,其余5處分別位于大河壩河、曲什安河和大通河等流域周邊。尾礦庫中不僅含有選礦后遺留重金屬,還有較多選礦試劑中殘留的化學物質,是威脅黃河源區生態安全的重要隱患。查明黃河干支流兩岸10 km范圍煤礦、金屬礦地下開采產生地表采空沉陷面積209.31 hm2,有8處地裂縫分別位于大通河和寶庫河周邊。采空塌陷及地裂縫分布嚴重影響地表徑流,造成局部區域水流集聚,地表水減少,地表覆被退化,源區水源涵養能力降低,而積水下滲,則易將地表污染物帶入地下水,從而導致地下水環境污染,威脅源區水資源環境健康。

3.3 重要生態功能區礦山開采生態受損特征

黃河源區范圍內主要涉及2個水源涵養生態功能區,分別是三江源草原草甸濕地生態功能區和祁連山冰川與水源涵養區。

祁連山冰川與水源涵養區礦山開發損毀土地面積5 541.32 hm2,主要以煤礦露天開采造成中、高覆蓋度草地損毀為主,高寒草地損毀面積占比69.59%。高寒草甸、高寒草甸沼澤濕地以及凍土是祁連山冰川與水源涵養區重要水源涵養生態要素[31]。多年凍土透水性較差,其良好的隔水作用可以提高流域融雪和降雨徑流量[32],增加水源供給。凍土與高寒草甸、高寒沼澤草甸濕地之間也具有較強相關性。凍土是高寒沼澤草甸濕地發育的重要條件,而高寒草甸以及高寒沼澤草甸覆蓋度也強烈影響著凍土上限[33]。煤礦集中連片露天開采產生大面積高、深采場造成原地形地貌、高寒草地、高寒沼澤草甸濕地,以及多年凍土層嚴重破壞甚至消失,嚴重損害了重要水源涵養區水源涵養生態功能。其中,以天峻縣木里煤礦最為典型,木里礦區也是造成黃河源區生態受損最嚴重地區。木里煤礦是青海省最大的煤炭資源集中區,與江倉煤礦共同呈北西條帶狀展布,平均海拔4 100 m,多年平均氣溫-4.2 ℃,屬于高原亞寒帶、亞干旱氣候、高原丘陵,位于祁連山冰川與水源涵養重要生態功能區。礦區原生態系統為高原典型高寒草甸濕地,有多年凍土層覆蓋,生態系統極為脆弱。天峻縣木里煤礦開采共造成4 300.75 hm2土地資源損毀,單個礦坑挖損面積可達405.67 hm2,深百米。大面積采坑造成區內地形地貌、高寒草甸、高寒沼澤濕地和地表植被銳減,土地荒漠化加劇[34],導致嚴重生態風險。多年凍土層以及含水層嚴重受損,不僅造成哆嗦河表層潛水被破壞,形成以采坑為中心的降落漏斗,導致礦坑積水,區域水資源環境污染,也造成地表水下滲與地下水形成貫通融區,加劇水資源疏干,致重要水源涵養生態功能區水源涵養供給和蓄水能力遭到破壞,疏勒河、布哈河和黃河重要支流大通河三河源頭生態健康嚴重受損。同時,大量堆積的煤矸石吸收太陽輻射,易造成原熱輻射平衡破壞,使多年凍土上限下降、地下冰融化,出現熱融湖塘、凍脹丘現象。而由于采掘剝離過程中未提前將地表植被、表層土壤和淺土分開剝離,造成礦山生態恢復難度大,大大增加了恢復成本。

三江源草原草甸濕地生態功能區是重要水源涵養生態功能區,黃河流域水資源總量的49%來源于三江源。礦山開采造成三江源草原草甸濕地生態功能區高寒草地以及水體與濕地生態系統損毀面積1 083.31 hm2,以露天開采建筑用砂和聯合開采銅礦造成區內重點保護對象高寒草地生態系統損毀為主,加劇區內生態脅迫。

3.4 國家級自然保護區礦山開采生態受損特征

國家級自然保護區是對具有代表性的自然生態系統、珍稀瀕危動植物物種天然分布集中區以及特殊自然遺跡等保護對象進行統一保護保育管理區域。青海省共有7個國家級自然保護區,其中有3個保護區位于黃河源區范圍,分別是三江源、大通北川河源區和循化孟達自然保護區。

循化孟達是森林生態系統和珍稀生物物種保護地,其內未監測到礦山分布。大通北川河源區是高原森林生態系統及白唇鹿(Cervus albirostris)、冬蟲夏草(Cordyceps)等珍稀野生動植物保護地,核心區內未監測到礦山開采,緩沖區和實驗區內分別監測到建筑用砂和長石礦廢棄礦山損毀耕地和草地面積0.84 hm2和1.44 hm2,未造成重點保護森林生態系統受損。三江源是重要珍稀動物及濕地、森林、高寒草甸等生態系統保護地,礦業開發造成該區生態受損最為嚴重。截至2018年,監測到實驗區范圍內有效礦業權2處,為地下開采銅礦和礦泉水礦。銅礦位于黃河支流曲什安河5 km范圍內,礦泉水礦位于黃河干流2 km范圍內,嚴重威脅黃河源區水資源環境安全。礦業開發造成核心區、緩沖區和實驗區內土地資源及其上生態系統損毀面積分別為3.76 hm2、108.32 hm2和254.90 hm2,保護區內重點保護高寒草甸生態系統損毀面積占區內礦業開發損毀土地面積的91.27%。高寒草地是孕育高寒濕地的重要植被,草地生態系統受損會加劇高寒濕地生態系統退化,導致區域水源涵養能力降低。而隨高寒草地退化加劇,物種豐富度也隨之降低,高寒草甸地下生物量有80%分布于表層土壤[35],因此,高寒草地生態系統受損造成高原生物量及豐富度不同程度減少。

三江源國家級自然保護區與三江源草原草甸濕地生態功能區有大面積重疊,是黃河源區非常重要的生態功能區域。礦山開發造成其重疊范圍內損毀土地面積2 355.91 hm2,其中,砂金礦損毀高寒草地生態系統面積占該區域礦山損毀土地面積的86.97%。可見,砂金礦開采也是造成三江源國家級自然保護區以及水源涵養生態功能區內重要水源涵養生態系統高寒草地受損的主要原因之一。砂金礦主要位于鄂陵湖北岸一級支流柯爾咱程河谷低階地開闊處以及河漫灘地區,造成高寒草地損毀面積2 048.93 hm2,其中有2 040.41 hm2雖已通過回填覆土、土地平整等工程治理措施修復治理為草地,但從遙感影像可明顯看出,其恢復效果一般,與周圍原地貌具有顯著差異,未能恢復原有生態功能水平。扎陵湖、鄂陵湖等湖泊濕地是眾多鳥類[36]遷徙途中重要棲息地和繁殖地,高寒草地生態系統受損導致黃河源區典型重要水源涵養生態系統高寒草甸濕地、湖泊面積減少,棲息地面積減少是威脅高原珍稀動、植物生存的重要因素。同時,湖泊周邊仍有131.18 hm2未治理歷史遺留廢棄砂金礦,大量廢渣堆擠占了80%~90%的河道[37],由于未有完善的防護措施,砂堆堆積過高,易在水流的作用下坍塌、堵塞河道,造成源區水源涵養能力減弱。

4 結論與討論

4.1 結論

本文采用高分辨率遙感監測技術手段在快速查明黃河源區礦山開發特征及分布情況基礎上,對礦業開發造成黃河源區生態受損狀況分析,得出如下結論:(1)礦山露天開采,尤其是煤礦、建筑用砂礦露天開采以及煤矸石等固體廢棄物壓占是造成源區重要水源涵養及生物多樣性保護生態系統結構和功能受損、退化的主要脅迫因素。源區范圍內60.40%歷史遺留廢棄礦山,持續威脅黃河源區生態安全及水資源環境健康。(2)礦業開發造成黃河源區森林、草地以及水體與濕地等重要水源涵養生態系統損毀面積分別為786.84 hm2、7 288.11 hm2和928.06 hm2,高寒草地生態系統受損面積占比51.60%。高寒草地生態系統受損退化不僅加劇了源區土地沙化、荒漠化、水土流失等問題,也造成源區高寒草甸濕地、凍土等重要水源涵養生態系統受損退化,導致源區水源涵養能力降低。(3)礦業開發造成黃河源區重要生態功能區域生態服務功能降低。煤礦和建筑用砂礦露天開采造成黃河干支流兩岸10 km范圍生態廊道效應降低。祁連山冰川與水源涵養生態功能區內煤礦集中連片開采以及三江源草原草甸濕地生態功能區內建筑用砂、銅礦開采是造成水源涵養重要生態功能區水源涵養能力降低的主要因素。礦業開發造成三江源國家級自然保護區內高寒草地重要保護生態系統受損嚴重,導致區內水源涵養以及高原生物多樣性保護功能減弱。

4.2 討論

高空間分辨率遙感技術在大范圍尺度、長時序監測土地生態系統方面具有顯著優勢。本文利用遙感監測技術手段識別診斷礦業開發造成黃河源區生態受損位置及受損機理,研究成果可為黃河源區生態環境保護與礦區生態修復治理提供科學依據。然而,基于生態系統整體性、聯動性特征,對礦區生態系統受損研究需依據礦業開發擾動對空間生態系統影響的多源性、持續性和復雜性,立足國土空間整體系統診斷。本文的不足之處在于僅對礦業開發造成黃河源區生態系統直接受損面積、程度以及生態受損機理進行分析診斷,未對礦業開發造成大氣、土壤以及水資源環境污染、地下采空沉陷程度、速率等空間生態影響分析。因此,建議今后進一步開展專題監測,例如利用高光譜、多光譜以及微波雷達等數據對礦山環境污染、地下采空沉陷等進行長期動態監測,以更加科學、全面地診斷礦業開發生態受損狀況。