LAM數字敘事基礎理論框架研究

穆向陽,徐文哲(.南京郵電大學管理學院,2.中國科學技術信息研究所)

數字時代,作為重要的文化機構,圖書館、檔案館、博物館(Library、Archives、Museum,LAM)的百科全書式的傳統服務方式已無法滿足用戶的需求。數字敘事作為數字人文中最具活力的一個分支,其根本特征就是“互動”,這與文化機構數字時代的服務轉型目標不謀而合,因此LAM等典型的文化機構紛紛開展了數字敘事方面的研究與實踐。LAM數字敘事并非“LAM+數字敘事”的簡單組合,兩者的結合會產生全新的人文價值和用戶體驗,但也會帶來新的理論問題。目前,LAM數字敘事研究正處于探索階段,相關理論研究較為分散,缺乏系統性,深度有待加強。因而,研究LAM數字敘事理論框架,有利于從宏觀上對LAM數字敘事服務的開展提供指引,進一步挖掘LAM數字敘事服務的內在價值。

1 數字敘事發展現狀

1.1 數字敘事理論

從口頭到文字,人類敘事已有數千年的發展歷史,而敘事學誕生于20世紀60年代的法國文學領域[1]。數字敘事(Digital narrative)是以計算機網絡為代表的信息技術與敘事學相結合的產物,其概念最早出現在布倫達·勞雷爾的博士學位論文《走向以計算機為基礎的互動幻想系統設計》中,屬于后經典敘事學理論范疇[2]。學界對數字敘事進行了不斷的理論探索。后結構主義者克里斯蒂娃用“互文性”來解釋數字敘事作品意義的不確定性[3]。羅蘭·巴特重視讀者和作品之間的關系,“引人寫作之文”為后來的數字敘事理論發展提供了指導[4]。除此之外,喬治·蘭道、珍妮特·默里等奠定了數字敘事的基礎理論,特別是珍妮特·默里比較全面地研究了數字敘事理論,包括敘事作品的形式、數字敘事的發展方向以及數字敘事體驗等。瑪麗—勞爾·瑞安在數字敘事研究方面成果豐富,她認為“互動性”是數字敘事區別于傳統敘事的最主要特征,這一點與LAM數字服務的典型特征不謀而合,故本文嘗試基于瑪麗—勞爾·瑞安的敘事理論構建LAM數字敘事理論的基本框架。

1.2 LAM數字敘事

數字敘事為文化機構提供了一種全新的展現與挖掘其人文精神與文化價值的方式,虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、人工智能(AI)等技術極大地提高了文化機構的數字敘事能力與水平。對這些新技術的渴望與嘗試讓LAM之間的合作關系更為緊密,并逐步開展了數字敘事實踐工作。2000年,美國Maxis公司開發的仿真“游戲”《模擬人生》(The Sims)可謂互動數字敘事代表性產品[5];Story Map網站通過獨特的接口設計讓用戶可以自由選擇敘事路徑,向用戶展現了一個開放的故事世界[6];亞伯拉罕·林肯總統圖書館和博物館借助VR、全息顯示等技術推出以林肯總統為主題的數字敘事服務,增加用戶與數字資源的互動,優化用戶參與體驗[7]。目前,數字敘事這種多元參與式的服務方式在文化機構中正蓬勃發展,它以強勁的感染力、深度的互動性和豐富的體驗感給用戶帶來了全新的體驗,給LAM等文化機構帶來了新的生機。

在LAM數字敘事理論方面,Yannis Ioannidis等探討將數字敘事引入到文化機構的理論可行性[8];Nicole Basaraba利用交互數字敘事理論搭建文化遺產傳播模型[9];張斌等構建了數字敘事驅動型館藏利用模式[10]。總體來說,國內外針對LAM數字敘事方面的理論研究尚處于起步階段,LAM數字敘事特征、機制、邏輯、規律等基本問題仍需進一步研究探討。

2 瑪麗—勞爾·瑞安數字敘事的理論

瑪麗—勞爾·瑞安(以下簡稱“瑞安”)對從基礎理論到用戶體驗的理論都有所涉及,其數字敘事理論的一般性和廣泛性成為LAM數字敘事理論構建的基礎。

2.1 瑪麗—勞爾·瑞安數字敘事的理論基礎

瑞安并沒有給“敘事”下一個嚴格的定義,她創造性地用“敘事性”來模糊這一概念的邊界,提出了敘事的八個核心條件:空間維度、時間維度、非習慣性物理事件、心理維度、有目的的行動、導向封閉的因果鏈、故事世界中被斷言的事實、傳達的某種意義[11]。可見,瑞安并未將媒介作為核心條件之一,除了文字,其他媒介如圖像、音視頻等都具有講述故事的潛能,只是每種媒介的優勢不盡相同。瑞安將媒介分為語言、視覺、聽覺三大家族,并深入分析了各種媒介的敘事表征特點,認為人不是通過一種感官來感受世界,三大媒體家族具有感官和認知上的互補性。除借助媒介外,數字敘事的展開還需要構建一個可能世界。可能世界理論也是瑞安數字敘事理論的一個重要根基,瑞安認為,“世界”具有四個特征,即“有關系的系列事物和人、居住環境、對外界觀察者來說是可理解的整體,其成員的活動空間”[12]。受可能世界理論的影響[13],瑞安從兩個維度解讀“世界”一詞,即“故事世界”和“虛構世界”,這兩方面的理解對于LAM數字敘事來說都具有很強的啟發性:故事世界所蘊含的背景時空及其自洽的歷史一致性;虛擬世界所蘊含的動態世界的自生性等。總之,瑞安的數字敘事理論基礎完全可以作為LAM數字敘事的理論基礎,但需要注意LAM這一特定領域內的數字敘事理論必須體現其特定的結構、形式、目標及意義。

2.2 數字敘事的主要類型和邏輯架構

2.3 數字敘事體驗

瑞安一直將互動性和沉浸性作為數字敘事的重要研究內容。在沉浸體驗方面,瑞安將沉浸分為敘事沉浸和游戲沉浸。數字敘事沉浸與傳統敘事沉浸體驗存在共通內容,如空間沉浸、時間沉浸、情感沉浸,此外,瑞安還強調了游戲方面的認知沉浸。空間沉浸是對空間感的認可程度,具有高空間沉浸強度的體驗可以讓用戶有一種身臨其境的感覺,這種感覺可以單純地通過一種媒介來營造,也可以通過多媒體共同營造;時間沉浸是知情渴望的一種體驗,一般包括兩個維度,即故事講述時間和故事發展時間,完成閱讀的滿足感和跟隨情節節奏的沉浸狀態都屬于時間沉浸;情感沉浸是指讀者在數字敘事過程中獲得的情感反映狀態,包括體會故事中人物的情感及獲得的內心感受和情感兩個方面,對故事人物的主觀評價和閱讀中自身的情感屬于前者,對他人感受的感同身受屬于后者。數字敘事體驗建立在讀者和故事之間互動性的基礎上,傳統敘事的互動模式是單一的,只包含心理互動,而數字敘事的互動除了心理互動外還包括身體和物質互動。數字敘事中,讀者可以成為故事的創作者,與文本之間的互動是多元的。將互動和沉浸兩個概念結合起來是瑞安最具啟發性的創新之一,她摒棄了將互動與沉浸看作矛盾的觀點,進而提出互動式沉浸這一創新性概念,并指出互動式沉浸是數字敘事體驗的最終指向。

3 LAM數字敘事理論的基本框架

瑞安的數字敘事理論具有全面性、深刻性、邏輯性強等特征,前文對可以指引LAM數字敘事的內容部分進行了提取和總結。在此基礎上,可以較為全面系統地構建LAM等文化機構的數字敘事理論框架。LAM數字敘事理論并非瑞安數字敘事理論在LAM等文化機構中的簡單應用,而是一種互有裨益的擴展和深化。

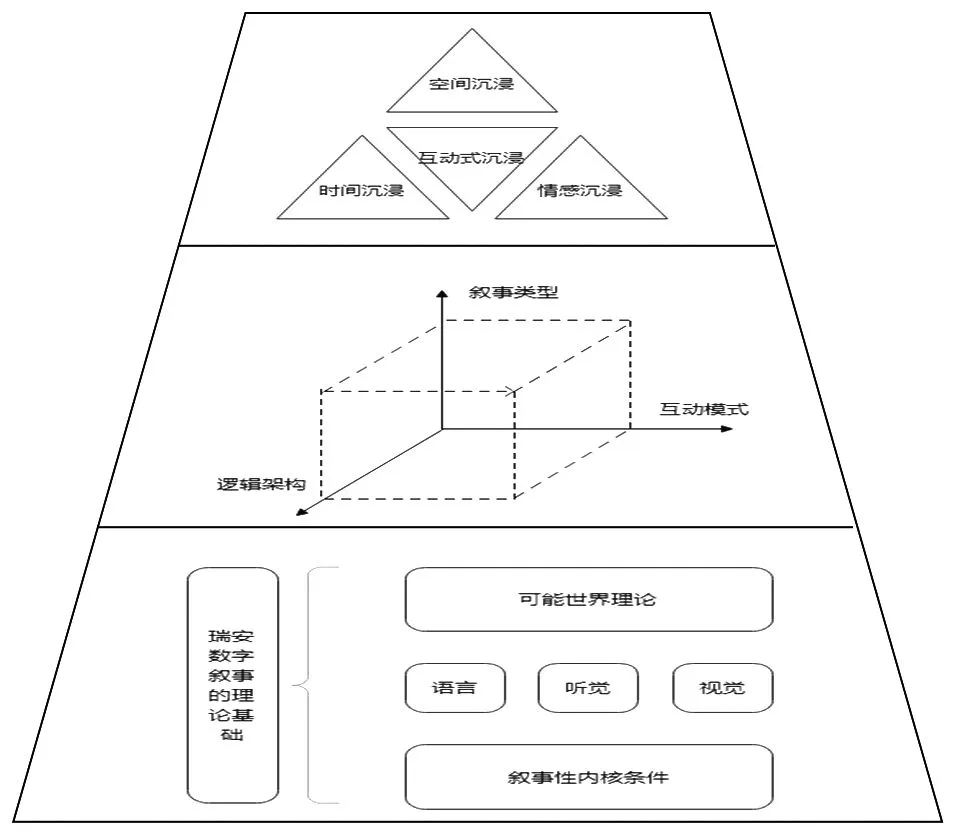

為了構建LAM數字敘事理論的基本框架,圖1將瑞安數字敘事理論劃分為三個部分。①基礎理論部分。基礎理論部分主要用于確立LAM數字敘事的基本類型、原則、方向及方式,如,結合敘事性核心條件和LAM數字資源內在稟賦、定義LAM數字敘事的基本特征和使命、可能世界理論如何應用于LAM數字資源敘事、媒介的綜合運用等。②敘事類型、敘事情節邏輯和互動模式之間形成具體敘事的三個維度,三個維度分別用T、L、I表示,那么每個具體的數字敘事就可以用(T,L,I)三元組勾勒其基本特征。本文建立三維矩陣探索三個維度上的所有組合并探索LAM數字敘事應著重發展的類型。③瑞安的數字敘事體驗分為三個維度,LAM數字敘事服務應如何在這三個維度上滿足用戶沉浸體驗,又如何向著互動式沉浸發展等。

圖1 瑞安數字敘事理論框架

圖1對瑞安理論三個部分的劃分體現了從理論到實踐的目標指向,這也符合LAM數字敘事理論構建的內在邏輯。本文基于瑞安的理論和LAM具體特征得出LAM數字敘事理論,主要分為三個基本部分:基礎理論部分、數字敘事理論部分、服務理論部分,三者之間既存在區別又具有聯系。

3.1 LAM數字敘事基礎理論部分

瑞安的敘事性概念解放了LAM數字敘事的約束,拓展了LAM數字敘事的范疇,并肯定所有媒介在講述故事上的能力和作用,因而不同媒介之間的關系并非相互競爭與排斥,而是優勢互補,集各種媒體的優勢呈現更豐富的故事世界。當前,LAM等文化機構都在積極嘗試VR、AR、3D全息顯示等種種可利用的信息媒介向用戶傳達更為豐富和深刻的含義,為用戶展示絢麗多彩的精神世界。

瑞安可能世界理論對LAM數字敘事基本定位的影響最為深遠。瑞安將世界分為故事世界和虛構世界,而故事世界暗含了“時空背景”,并且瑞安在強調可能世界通達性的同時提到了“歷史一致性”條件。從這樣的視角出發,可以導出LAM數字敘事的可能世界理論。

LAM數字資源屬于嚴格加工的結構化信息資源,如博物館的文物、檔案館的歷史檔案、圖書館的經典書籍等。這些資源本身來源于真實歷史,所以這些歷史的“記憶碎片”能夠還原歷史的真實。總體而言,LAM三館數字資源的共同特征包括:權威性、文化性、歷史性、客觀性等[14],這些特征也意味著LAM數字敘事的特有魅力在于敘事背景的客觀性和真實性,其認為可能世界并非虛構,而是“真實的歷史”。LAM數字敘事更多的是虛構和真實的結合,很大程度上LAM Narrative=Made-up Story+Real background。

故事情節可以是虛構的,它賦予了故事創作者以主觀能動性,但是故事發生的背景是真實的,LAM數字敘事始終發生在真實與創作之間。于是,可以得出幾個合理推論。

(1)LAM數字敘事所依托的敘事場。故事的發生需要一定的背景,敘事場是指實體的物質空間以及無形的精神空間,如社會倫理、價值觀念、宗教信仰等。敘事場是故事世界得以展開得更為深遠的文化及社會背景,如何還原歷史故事的真實敘事場,特別是精神空間部分,是LAM數字敘事需要研究的重點之一。

(2)作為數字基礎設施的全息甲板。全息甲板是一種依托虛擬現實技術構建的數字環境,用戶可以直接進入其中。LAM數字敘事所依賴的背景空間需要真實的歷史場景,因此LAM數字敘事的全息甲板建設需要最大程度地還原故事所需要的真實歷史空間,如唐代的宮廷、宋代的宅院、某個名人的居室,都需要用最客觀的方式去構建。正因LAM全息甲板追求真實性,所以其虛擬場景可以作為多個數字敘事的背景,可以當成一種虛擬的數字基礎設施。另外,LAM全息甲板可以是模塊化的,這樣通過主題間的共享可以組合成特定故事需要的空間。

(3)需要依托超知識網絡。LAM數字敘事可能世界的客觀性與嚴謹性及所依賴的更為宏大和底層的敘事場,都需要不同文化機構攜起手來發揮資源集中優勢,深入挖掘資源深處的價值和意義,這樣LAM數字敘事就需要依托LAM超知識網絡。超知識網絡是一種跨節點類型的網絡,它不再局限于某種具體類型(如人、知識)網絡的限制,而是能夠將不同類型的節點結合在一起,知識網絡的這一特點顯然是與LAM數字敘事及其宏大敘事場相適應的。另外,超知識網絡具有自組織和開放性等特點,能夠滿足LAM大規模協同編輯的要求。

3.2 LAM數字敘事的主要類型和邏輯架構

LAM數字敘事的創作離不開具體的類型(T)、互動模式(I)和邏輯機構(L)。需要指出的是,瑞安數字敘事的類型在本文中被壓縮成一個維度,因為其理論中的類型更多地意味著一種具體的表現形式,而LAM數字敘事的類型則是一個至少囊括了T、I、L三個維度的概念。邏輯上,LAM數字敘事類型是(T,I,L)三元組,三者的組合包含了所有數字敘事,但有些數字敘事類型并不適合LAM數字敘事,有些則是LAM數字敘事的重點類型,因此需要對那些適用于LAM數字敘事的類型進行重點識別。

瑞安的數字類型(T)包括:互動小說、超文本、網絡敘事、互動戲劇、包含敘事的電子游戲;互動模式(I)包括:內在本體型、內在探索型、外在本體型、外在探索型;數字敘事可能世界故事情節的展開邏輯(L)包括:樹形邏輯、流程圖形和迷宮型。瑞安數字敘事(T,I,L)三元組合共包括60種,但這些數字敘事的種類并非完全適用于LAM數字敘事,這意味著有些種類是LAM數字敘事的重點,同時也為LAM數字人文項目指明了方向。

(1)LAM數字敘事本身就是媒體綜合運用的結果,互動戲劇和包含敘事的電子游戲是與之最適應的敘事種類。LAM間合作的優勢在于通過多媒體的有機組合展示LAM資源整合與價值深化的巨大優勢,那么T維度中的互動戲劇和包含敘事的電子游戲就是最適合LAM數字敘事的類型,因為兩者所依托的敘事場和全息甲板都需要借助圖像、聲音、3D場景等多媒體展示,而這與LAM可作為數字基礎設施的客觀真實的歷史時空背景是相適應的。實際上,很多博物館已經開展了3D場景的虛擬展示,如數字故宮、數字敦煌等項目。另外,博物館為了提高用戶的參與度推出數字互動游戲,如南京博物院的數字展廳,但目前博物館的互動游戲還處于起步階段,需要開發宏大背景的數字敘事游戲,并增強數字敘事的沉浸體驗。①LAM互動戲劇。LAM互動戲劇以軀體敘事為主要特征,用戶化身成故事中的一個人物,與故事程序中的其他人物或事件互動,用戶可以通過交互的具體內容推動戲劇情節的發展。不同的是,LAM互動戲劇場景由那些可作為數據基礎設施的全息甲板提供,用戶除專注于故事情節本身的趣味性外還會得到全息甲板帶來的時間、空間、歷史文化知識等方面的多重沉浸體驗。②LAM電子游戲。LAM電子游戲是寓教于樂的一種典型方式,它能夠結合敘事性和娛樂性,讓用戶在游戲的過程中習得相應的歷史文化知識。游戲可以設置與敘事場相關的歷史文化題目,注重娛樂體驗的同時,將文化與知識信息傳遞給用戶。需要指出的是,LAM互動戲劇和LAM電子游戲是最能體現現代信息技術優勢和媒體融合的服務方式,能夠將LAM資源整合的優勢發揮到極致,為開拓LAM數字人文領域提供更為廣闊的全新疆域。但是,并不是說LAM數字敘事只應包括上述兩種類型,其他接近傳統敘事的方式也有其獨特的魅力與價值。

(2)四種互動模式中,探索型交互模式更適合于LAM數字敘事。本體型互動包括內在型和外在型兩種,其主要特點是用戶所扮演的人物會對故事情節有很大影響,外在本體型和內在本體型用戶的每一次行為都可能產生新的故事,這需要開發者提前進行大規模的編程,而LAM數字資源的特點及傳遞文化知識信息的根本目標并不需要把重點放在故事的趣味性和選擇的豐富性上,因而探索型交互模式更適合LAM數字敘事。探索型互動分為內在探索型和外在探索型,兩者都不會對故事情節的發展產生影響,兩者的區別在于用戶是否處于故事的內層次中,內在探索型讀者扮演的角色處于故事內層次,外在探索型用戶不參與故事進程而在故事之外。LAM數字敘事資源本身具有學術嚴肅性,使得用戶對故事情節的發展影響較小,它更加重視資源本身所包含的傳統文化的展示以及歷史信息的滲透與傳播。

(3)LAM數字敘事的情節邏輯。相對于故事展開的形式及互動模式,LAM數字敘事的情節邏輯相對獨立,但并不意味著它不受LAM數字敘事所依托的敘事場及全息甲板的影響。LAM數字敘事的獨特魅力體現在知識的嚴謹性和創作的藝術性的結合,以超知識網絡為依托的敘事場雖會在一定程度上限定故事情節展開的可能性,但也為用戶帶來了知識和文化方面的學習與提升。本文提出的可作為數據基礎設施的全息甲板理念提倡用戶按照一定的標準與規范進行模塊化創作,并通過全息甲板“拼接”為LAM數字敘事提供更為廣闊的虛擬場景,這樣的場景能夠為LAM數字敘事的各種情節展開方式提供便利。但需要指出的是,在嚴謹的學術性的影響下,LAM數字敘事更支持情節分支不多的流程型和迷宮型情節展開邏輯。

綜上所述,數字敘事(T,I,L)三個維度上各自只有兩個更適合LAM數字敘事的選項,也就是說LAM數字敘事重點應該在8個LAM(T,I,L)組合上展現自身的優勢。當然,LAM數字敘事種類并非僅限于此,只是上述八種組合更能夠發揮LAM跨資源跨媒體的優勢,還能為LAM數字人文實踐開拓新的空間。

表1 更能體現LAM數字敘事優勢的LAM(T,I,L)組合

3.3 LAM數字敘事服務

LAM數字敘事服務是用戶和資源之間溝通的橋梁,是用戶參與數字敘事的接口,因而LAM數字服務的模式設計將直接影響用戶體驗。瑞安將數字敘事體驗分為沉浸和互動兩類,從后現代的自反性角度思考,互動性是敘事沉浸的有益補充。不過由于媒介手段等的限制,歷史上對于沉浸的研究要早于互動研究,19世紀時文學領域的沉浸理想達到了頂峰,而由于結構主義等理念導致的20世紀中期的語言學轉向,互動性才得以發展。沉浸意味著用戶和作品之間的親近與交融,互動意味著用戶和作者之間保持距離,兩者表面上仿佛存在一定的矛盾,然而,瑞安認為敘事的終極目標是數字敘事沉浸性體驗和互動性體驗的有機結合,這種有機結合被稱為互動式的沉浸理想。瑞安的這一觀點特別適用于LAM數字敘事,因為沒有互動用戶就無法參與LAM數字敘事,而沒有沉浸性LAM數字敘事將會變得索然無味。因而,LAM數字敘事服務設計最根本的目標就是追求互動性和沉浸性的有機融合。瑞安將沉浸分為空間沉浸、時間沉浸、情感沉浸等,可以從這三個主要方面出發探索LAM數字敘事服務的相關內容。

(1)空間沉浸。前文提出了LAM數字敘事場及全息甲板的特點,為了符合LAM數字敘事的固有特征及高品質要求,LAM全息甲板構建需要滿足特定的標準,如嚴謹性、客觀性、真實性等。除此之外,為了讓用戶獲得更好的空間體驗感,LAM全息甲板還需要考慮虛擬世界的藝術效果、資源品質等,如細節處理水平、分辨率水平、場景的視覺渲染等。因而,LAM應聯合起來共同制定全息甲板的相關技術標準,通過全息甲板模塊化設計,使每個用戶都可以在統一的標準要求下為LAM數據基礎設施建設貢獻力量。與空間沉浸相適配的互動性要求,主要是指用戶進行虛擬世界游覽或與虛擬世界互動時互動手段本身的透明性,以及交互方式本身的豐富性和靈活性等,VR、3D全息顯示、體感交互、腦波交互等新技術都可用于空間沉浸體驗之中。

(2)時間沉浸。與LAM數字敘事時間沉浸體驗最為相關的是故事情節本身的趣味性,特別是能夠給讀者帶來知情渴望的懸念。根據瑞安的理論,懸念可以分為:What型懸念、How型懸念、Who型懸念和元懸念。LAM數字敘事可以將所有類型的懸念應用于自身,豐富的歷史人文知識為懸念的創作提供了豐富的來源,懸念可以穿插在整個LAM互動戲劇和游戲過程之中。LAM數字敘事中的懸念更多地與知識本身相關,與人文歷史知識的趣味性直接相關,這些知識點被設置到戲劇或者游戲的環節之中,也就是說用戶在故事的情節展開中不僅能夠感受趣味性、藝術性,還能夠在懸念的知情渴望推動下學到有用的知識,從而達到文化傳遞及寓教于樂的目的。

(3)情感沉浸。LAM數字敘事服務的情感設計目的在于改變傳統LAM百科全書式的枯燥感,提升用戶體驗,從而增加用戶對LAM的情感依賴。情感沉浸主要是指用戶在LAM數字敘事體驗過程中對故事情節、人物、事件、場景等產生的情感反映,包括面向自我的情感及面向他人的情感。情感沉浸要求與LAM數字敘事本身所追求的高品質一致,LAM數字資源本身的嚴謹性意味著其內容本身是精益求精的產物,而只有這樣的資源及基于這些資源的數字敘事才能真正產生持久而真摯的感染力,為用戶帶來深刻的情感體驗。需要指出的是,互動和沉浸在LAM數字敘事中是不存在矛盾的。一方面,數字敘事的根本特征之一就是互動性,如果沒有強大的信息技術支持互動,LAM數字敘事就不會產生;另一方面,LAM數字敘事的強大表現力和知識聯結能力的最根本目的在于提升用戶體驗,而沉浸正是用戶體驗所追求的一種理想狀態與效果。不同的是,LAM數字敘事體驗給用戶帶來樂趣的同時還能夠給用戶帶來豐富的知識,這將是關注用戶終身學習的重要社會服務之一。

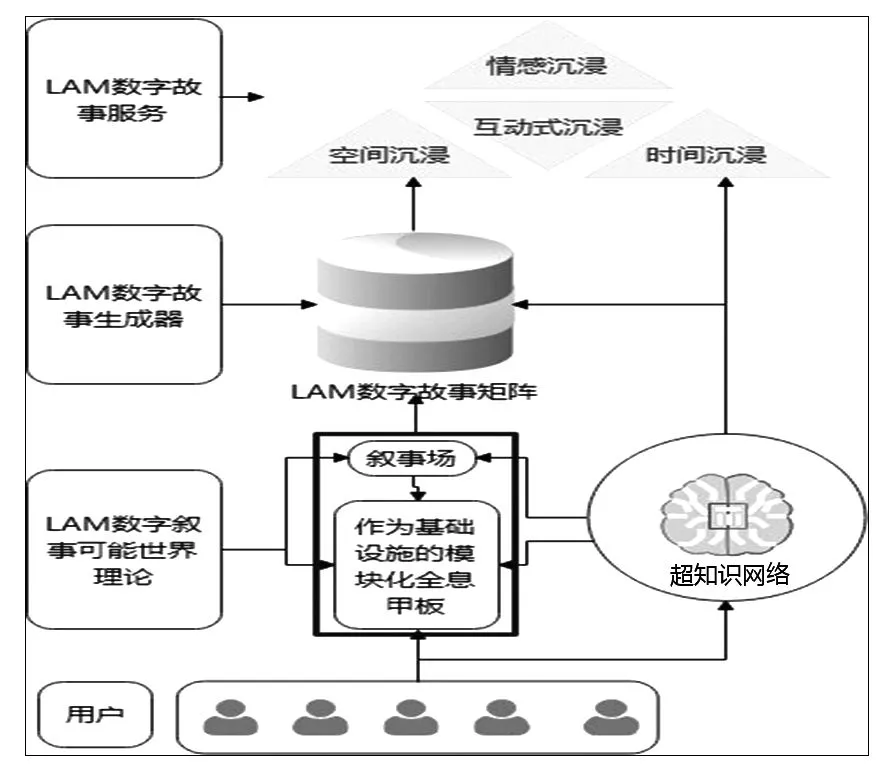

綜上所述,筆者從瑪麗—勞爾·瑞安數字敘事理論出發,結合LAM數字資源及服務的目標與特征,利用邏輯推理及綜合分析等方法得到了LAM數字敘事理論的基本框架(見圖2),該框架能夠對未來LAM數字敘事服務的發展及相關基礎資源建設提供參考。

圖2 LAM數字敘事理論框架