2014~2019年小清河春季水生生物群落結構變化

郭鈺倫,殷旭旺,王 韜,祝孔豪,徐 軍

(1.大連海洋大學 水產與生命學院,遼寧 大連 116023;2.中國科學院水生生物研究所,湖北 武漢 116023)

1 引言

河流生態系統是典型的空間異質性生態系統,具有積蓄水分、輸送泥沙、維持生物多樣性等生態功能,是水生態與陸地生態系統間物質、能量與信息的紐帶,其生物因子與環境間的多維交互能夠體現河流生態系統的結構和功能[1]。此前,基于河流的生物多樣性研究多專注于單一功能群的群落結構變化,缺乏對多功能群群落結構特征在時間尺度下的監測與比較。了解這一變化規律將有利于生物多樣性-生態系統功能的研究。

浮游植物、浮游植物和底棲動物是河流生態系統的重要組成部分。其中,浮游生物能夠針對水體動態進行復雜而快速的響應[2],其群落結構可作為水質監測的良好指標[3]。底棲動物具有棲息形式多樣、食性關系復雜等特點,其群落組成能夠準確反映棲息地的變化情況,被廣泛應用于生態評價當中[4]。浮游植物的群落穩定性受水體理化性質影響,其對環境的適應性差異會增加單一藍藻爆發的風險[5],同時形成上行效應,對捕食者攝食、繁殖等行為造成影響,從而影響生態系統的穩定性。近年來,隨著人類活動干擾強度逐漸加強,河流生態系統功能嚴重退化,生物多樣性急劇喪失[6]。

濟南作為環渤海地區南翼的中心城市,擁有“山、泉、湖、河、城”的獨特風貌,近年來不斷加強生態環境管控力度,取得了全市國控斷面100%達標、水質類別全部提升,Ⅰ類-Ⅲ類水體比例達90%的成效,其相應生境和生物多樣性恢復情況亟待探究。本文以山東小清河濟南段為研究對象,對流域中浮游植物、浮游動物及底棲動物進行調查,分析小清河水環境特征及水生生物群落動態,通過歷史同期數據對比,討論水生生物群落結構的變化規律,總結分析不同功能群變化與水環境的關系,探究人類活動及生境改變對河流生態系統的影響,以期為流域水環境保護及生態規劃提供資料。

2 材料與方法

2.1 樣點設置與樣品采集

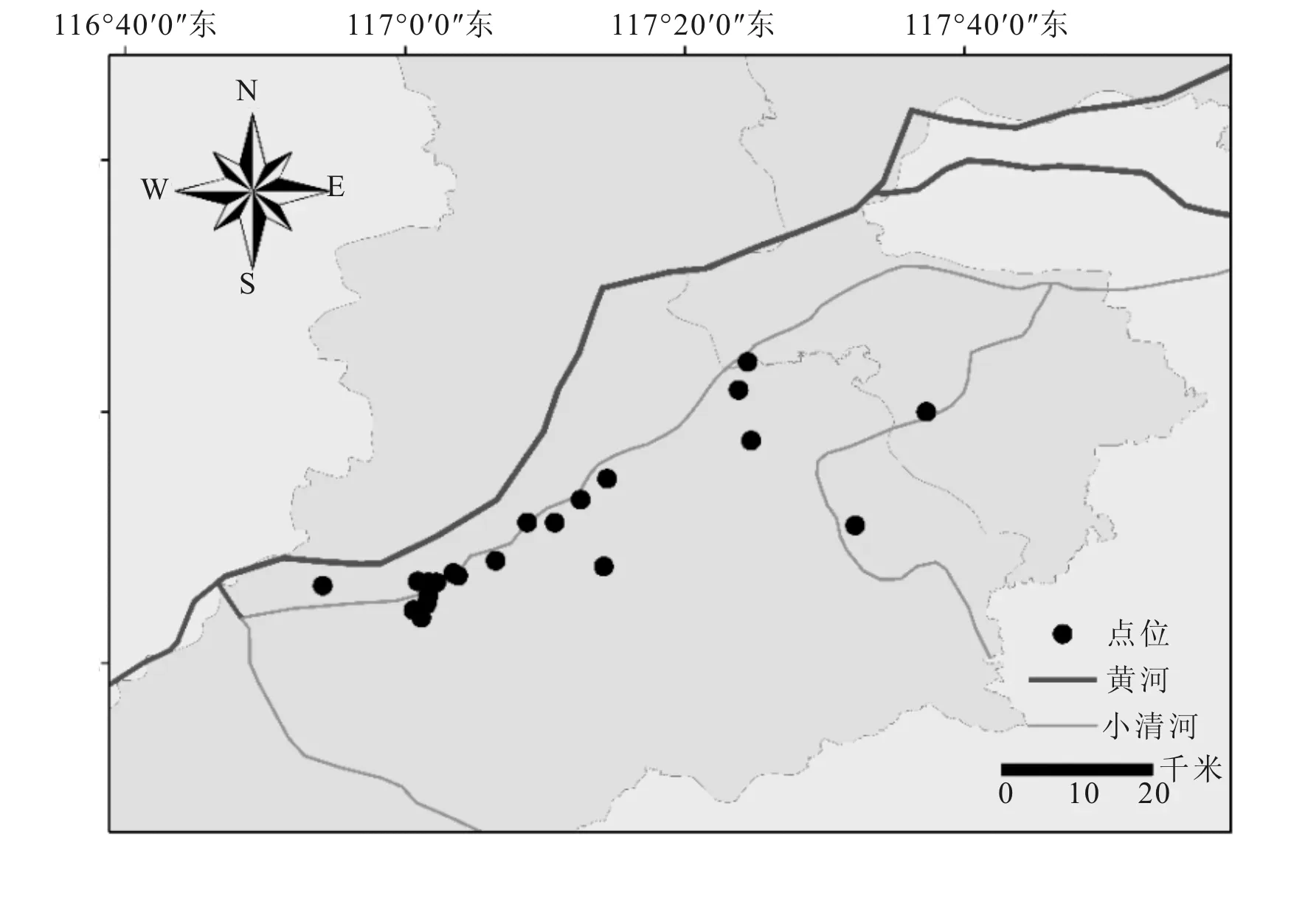

于2014~2019年春季在小清河流域進行采樣調查。樣點分布見圖1。于水面下0.5 m處采集混合水樣2 L,滴加魯戈氏液(15 mL)后靜置濃縮;另取100 L混合水樣,使用25#浮游生物網濃縮至50 mL后滴加甲醛固定,底棲動物根據河流底質使用索伯網、D形網組合采集,樣品使用95%酒精保存,于光學顯微鏡下進行浮游生物及底棲動物的計數與鑒定(Olympus-CKX41SF);水溫、pH值、DO及電導率使用YSI采集(YSI-HQ40d)、總氮總磷使用分光光度法(UV3300)測定。

圖1 小清河(濟南段)點位分布

2.2 統計分析

Rubin 等認為,群落豐度、密度、物種豐富度、多樣性指數及群落組成是最常用于評價河流恢復成功與否的指標[7]。本次調查采用方差分析對比了水體理化指標、浮游生物和底棲動物生物量及相關指數的差異性,并使用自然對數變換對數據進行處理,提高了分布的正態性。通過標繪模型殘差與擬合值和模型殘差對偶的分位數數量標繪,直觀地評估了因變量的范圍和方差。所有統計均通過R4.04 (Team 2021)完成。

浮游生物優勢種使用優勢度指數計算,Y>0.02為優勢種,底棲生物根據生物量是否大于30%判斷其優勢。

(1)

式(1)中:ni為i種浮游生物數量;N為總數量;fi為該種的出現頻率。

Shannon-Wiener 多樣性指數、Pielou均勻性指數及Simpson多樣性指數對浮游生物與底棲動物的群落結構特征進行分析。水生生物生物量及相關指數均為自變量。

(2)

(3)

(4)

式(2)~(4)中:Pi代表某水生生物個體在所有物種個體總數中的比例,S為物種數,Ni為i種水生生物的個體數,N為所有水生生物的個體總數。

3 調查結果

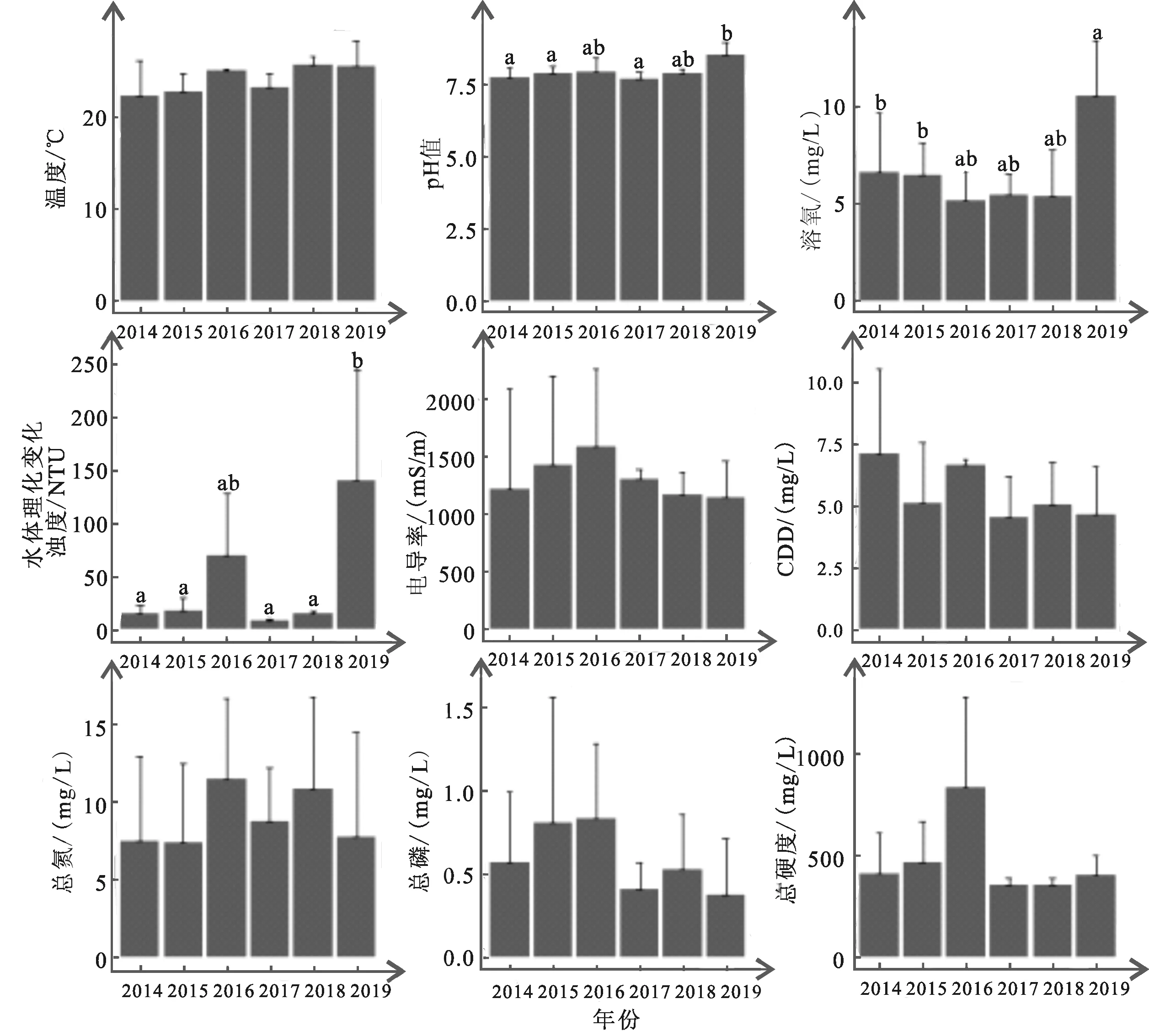

3.1 小清河春季水質變化

2014~2019年小清河流域(濟南段)春季平均水溫為24.10±1.38 ℃,pH平均值為7.96±0.28,濁度均值為43.64±47.52,電導率平均值為1303.56 ± 151.94 mS/m,溶氧為6.54 ± 1.83 mg/L,總氮、總磷分別為8.89±1.63 mg/L和0.59±0.18 mg/L,COD為5.51±0.10 mg/L總硬度為469.48±168.06 mg/L(圖2)。其中,2019年水體pH值、溶氧和濁度相較之前明顯提高、年紀變化差異顯著(P<0.05,附表2)。

圖2 小清河流域(濟南段)春季水體理化性質年度變化

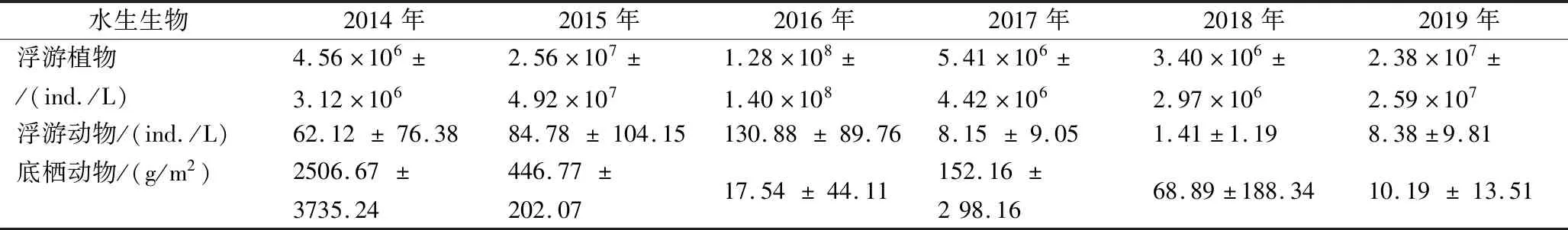

3.2 密度及優勢種年際變化規律

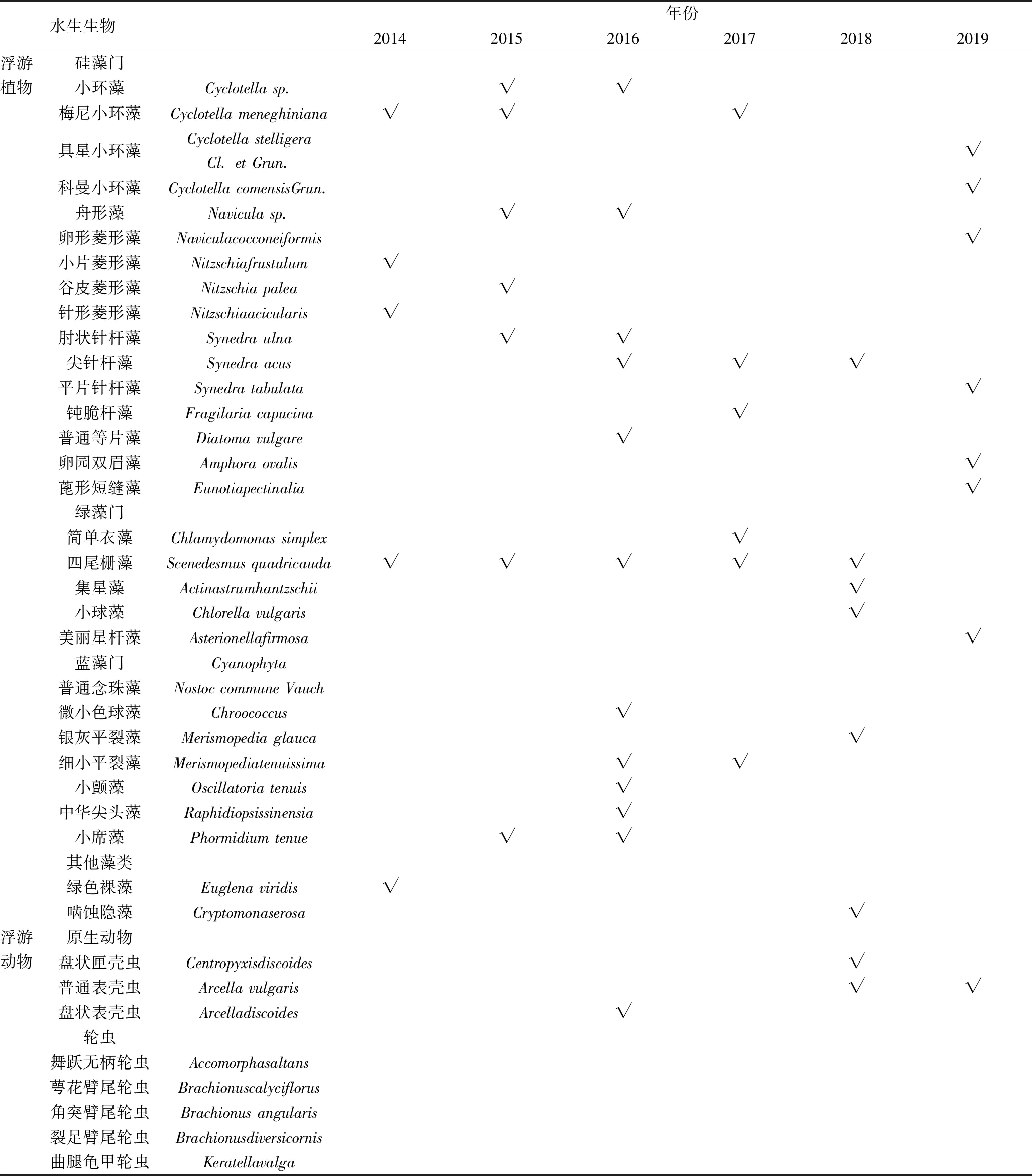

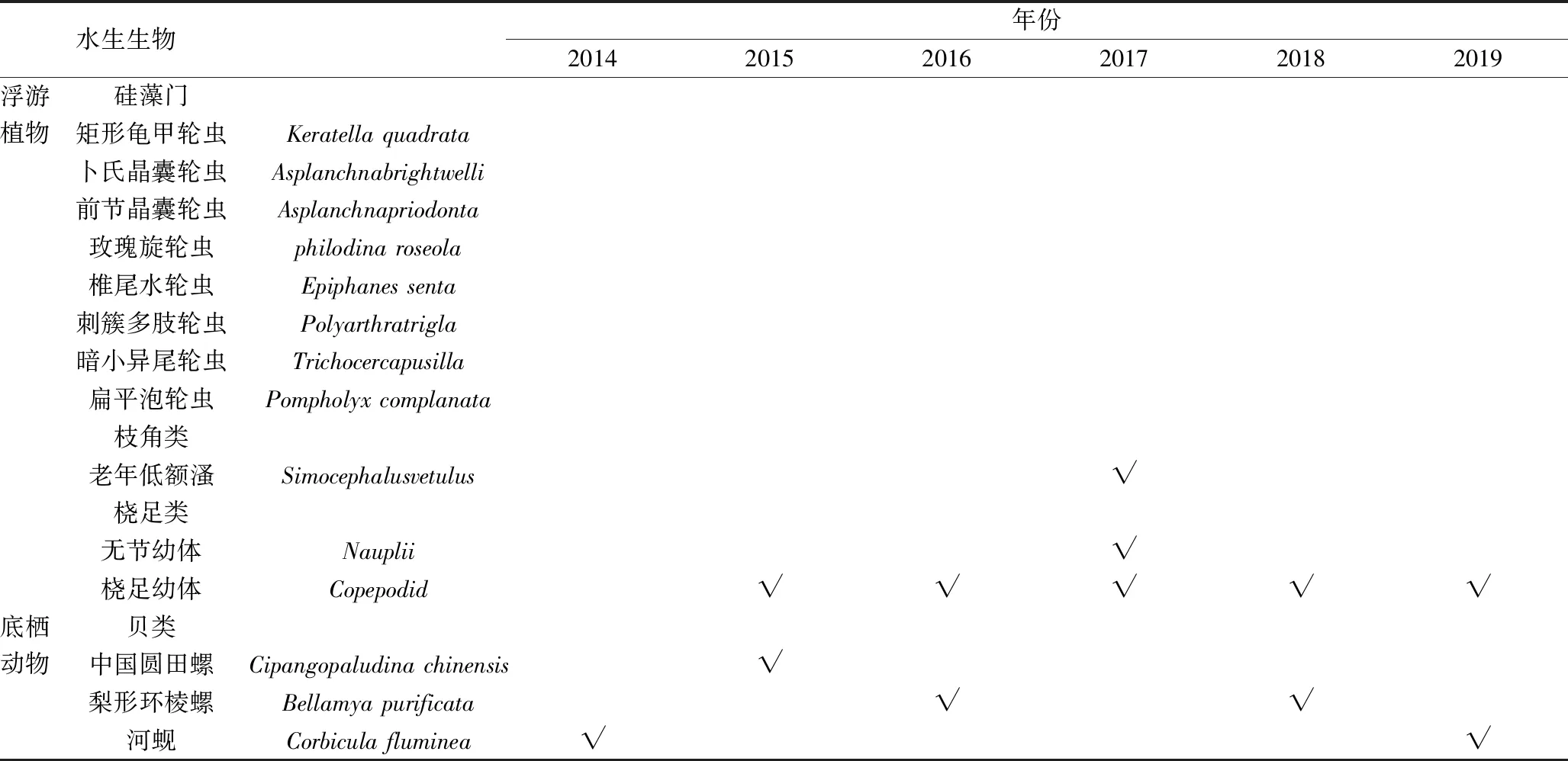

水生生物群落豐度統計見表1。2014~2019年,浮游植物平均密度為3.17×107ind/L,浮游動物平均密度為49.79 ind/L,底棲動物平均密度為533.70 g/m2。2014年,浮游植物中小片菱形藻(Nitzschiafrustulum)及針形菱形藻(Nitzschiaacicularis)優勢度最高,2015年為優勢種小席藻(Phormidiumtenue)和小環藻;2016年為小席藻和細小平裂藻(Merismopediatenuissima),2017年為簡單衣藻(Chlamydomonassimplex)和細小平裂藻,2018年為尖針桿藻(Synedraacus)和小球藻(Chlorellavulgaris)(Y=0.12);2019年為科曼小環藻(CyclotellacomensisGrun.)及平片針桿藻(Synedratabulata)。

表1 小清河(濟南段)春季水生生物密度年際變化

在浮游動物中,2014年曲腿龜甲輪蟲(Keratellavalga)、萼花臂尾輪蟲(Brachionuscalyciflorus)及角突臂尾輪蟲(Brachionusangularis)優勢度最高,2015~2016年優勢種為橈足幼體(Copepodid)及萼花臂尾輪蟲,2017年為矩形龜甲輪蟲(Keratellaquadrata)、無節幼體(Nauplii)及橈足幼體;2018年為裂足臂尾輪蟲(Brachionusdiversicornis)及椎尾水輪蟲(Epiphanessenta),2019年為普通表殼蟲(Arcellavulgaris)、前節晶囊輪蟲(Asplanchnapriodonta)及刺簇多肢輪蟲(Polyarthratrigla)。底棲動物優勢種詳見表3。

3.3 生物量及群落組成變化

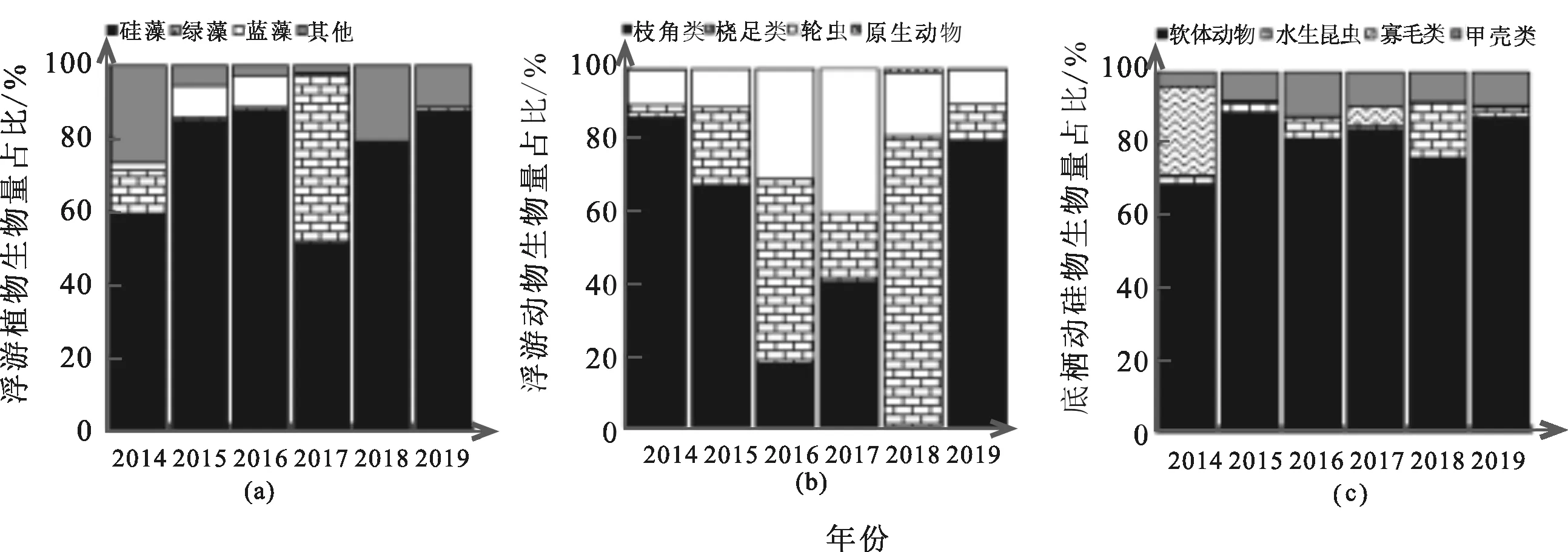

水生生物調查結果見圖3。其中其他藻類包括裸藻、隱藻、甲藻、金藻和黃藻,軟體動物包括瓣鰓綱及腹足綱,寡毛類為寡毛綱及蛭綱。浮游植物主要涉及硅藻門、藍藻門、綠藻門等共計233種,年際變化差異顯著(附表2)。2014、2015年主要貢獻藻類為硅藻(59.04%,77.98%),2016年為硅藻(46.41%)和藍藻(35.90%);2017年藻為硅藻(60.72%)和綠藻(36.44%);2018、2019年以硅藻為主(78.40%,87.65%)。

圖3 小清河流域(濟南段)水生生物生物量年際變化

共鑒定到原生動物24種、輪蟲42種、枝角類12種,橈足類10種,除枝角類外年際變化顯著(附表2)。2014~2015年,小清河流域的浮游動物以枝角類(86.38%,67.50%)為主;2016年,主要貢獻種類為橈足類(51.34%)及輪蟲(30.60%),2017變更為枝角類(40.63%)和輪蟲(40.30%),2018年主要貢獻種類為橈足類(81.32%),2019年以枝角類(79.73%)為主。

2014~2019年春季共鑒定底棲動物6類48種。2014年底棲動物主要為軟體動物(68.87%)及寡毛類(24.62%),2015~2019年以均腹足綱為主(88.87%,81.38%,76.18%,66.75%和87.31%,除甲殼類以外年際變化明顯,主要差異體現在2014與2019年間,底棲動物生物量顯著減少。

3.4 水生生物群落結構變化

水生生物群落結構變化見圖4,浮游植物及底棲動物群落結構變化無明顯差異。浮游動物香農威納指數及Simpson指數變化波動明顯,2018年Simpson指數繼2014年顯著升高后再次提升,顯著高于其余年份(P<0.01,附表2),同年香農維納指數相較其他年份顯著降低(P<0.01,附表2)。所有功能組Pielou均勻度指數差異均不明顯。由于底棲動物并未統計物種數量,故并未進行底棲動物Simpson指數的計算。

圖4 小清河流域(濟南段)春季水生生物群落結構變化

4 討論

4.1 浮游植物年際變化

小清河發源于濟南市南部山區,經濱州流向淄博、東營,于壽光市羊口鎮匯入渤海,是萊州灣無機氮和污染物的主要來源[8],近年有關于其區段水體營養超標、浮游植物群落結構單一的報道[9]。2014~2019年間,小清河浮游植物生物量年際變化差異顯著(附表2),浮游植物以硅藻為絕對優勢,2017年前后平均密度差異較大,藍綠藻比例增加,其原因可能流域內部分地區水體氮磷充足,且較高的水體透明度為光合藻類提供了優勢,增強了藍、綠藻的競爭力,這與附近海灣外源氮促進浮游植物生長的結果類似[10,11],2019年群落組成再次變更為以硅藻為主。有研究認為,浮游植物的Shannon-Wiener指數可作為河流生態系統污染程度的評價依據[12],在此次調查中,浮游植物Shannon-Wiener均值為1.70±0.61,均勻度指數均值為0.65±0.20,Simpson指數均值為0.21±0.20,年際變化無明顯差異,河流水質總體屬于中度污染。

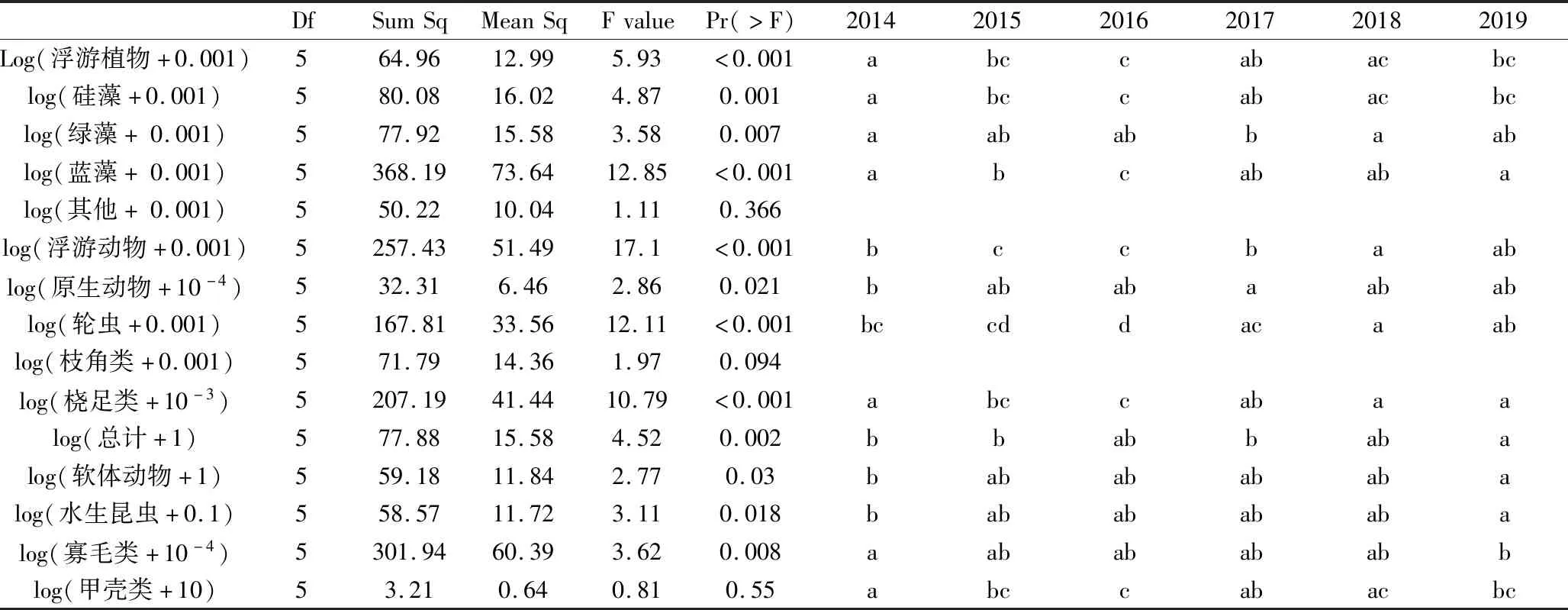

附表2 水生生物群落結構參數方差分析結果

4.2 浮游動物年際變化

浮游動物因其獨特的生存方式,及對周圍變化反應迅速的特征被應用于水域生態系統的健康評價當中。通常來說,富營養化水體中輪蟲比例更高,而中、貧營養水體中枝角類生物量更為豐富[13],河流浮游動物的生物量以體型較大的橈足類和枝角類為主[14],本次調查結果基本符合此類特征。調查顯示,2014~2019年小清河濟南段浮游動物平均密度為49.79 ind./L,密度遠小于西藏尼洋河流域[15],但高于渭河[16],萼花臂尾輪蟲為浮游動物中的穩定優勢種。與浮游植物表現出的年際變化類似,2017年前后浮游動物生物量及密度整體降低,輪蟲占比增加。Yang等研究表明,水體營養是驅動浮游動物群落結構改變的重要因素,富營養水體會降低浮游動物群落的穩定性,往往使提升其單一種類的豐度[17]。調查結果顯示,小清河濟南段浮游動物種類組成較為單一,生物量年際變化差異顯著,生物多樣性存在明顯波動,不利于該區域的生態系統穩定性。

4.3 底棲動物年際變化

山東省于近年開展了小清河污染專項治理,對小清河進行了清淤疏浚。有研究顯示,河床擾動及水體污染會驅動底棲動物的空間分布,其消失或出現可作為生態系統發生間歇或持久影響的表征[18,19],2014~2019年間,小清河流域(濟南段)春季底棲動物除甲殼動物生物量均顯著減少,其中,軟體動物(螺類)占據生物量絕對優勢,群落結構無明顯變化。其原因可能是由于生態系統中硅藻含量較高,“刮食者”更具競爭力。由于甲殼類更喜愛相對“柔軟”的食物,2017年前后綠藻增加可能是其生物量變化的影響因素。同時,底棲動物群落結構與水體氮磷含量息息相關,吳東浩等研究得出,當水體氮磷越過其安全閾值,底棲動物群落結果將會嚴重退化[20]。另外,濁度是螺類等刮食者的重要影響因素[21],水體渾濁也可能是螺類占據優勢的原因。在調查期間,底棲動物的香農維納指數一直處于較低水平,表示其群落多樣性較低,區域生態系統健康狀況不佳,生態系統結構及功能亟需修復。

5 結論及展望

小清河流域(濟南段)春季水生生物類群群落結構近年波動較大,主要體現在生物量減少、多樣性降低等方面,2017年前后出現藍、綠藻優勢種,浮游動物生物量大幅降低,輪蟲占比增加,2019年浮游生物生物量有所上升,底棲動物生物量進一步減少。目前,基于水生生物的環境評價方法逐漸被國內外關注,并已在多地開始應用,但事實上,河流生態系統中水生生物的群落結構變化往往受制于單因子或多因子引發的綜合效應,此類效應往往復雜且持久,需要對環境及水生生物群落結構的長久監測,因此,諸多環境因子與多類群群落結構、乃至生態系統的結構與功能變化關系在很長一段時間里仍將是需要完善和探索的內容。應著重研究和了解水生生物類群功能與環境穩態之間關系,探索總結生態修復和治理的妙藥良方。

附表1 小清河(濟南段)春季水生生物優勢種年際變化

續附表1