單髁與全膝關節置換術治療膝關節內側間室重度骨關節炎患者療效評價

吳曉光 曹國慶 陳波 黃濤

(中國人民解放軍聯勤保障部隊第九八九醫院關節脊柱科 河南 洛陽 471000)

膝關節骨性關節炎(OA)是臨床多發病與常見病,多發生于全身負重大關節,膝關節內側間室重度OA 為較為多發的一類。目前,臨床治療膝關節內側間室重度OA 多以手術為主,其中全膝關節置換術(TKA)雖能有效治療該疾病,但創傷較大,不利于患者恢復[1]。隨著近年來假體設計的發展,單髁關節置換術(UKA)被逐漸接受并應用,有利于維持膝關節正常生物力學性能[2]。但目前關于UKA 與TKA 治療膝關節內側間室重度OA 對患者關節功能的影響仍需進一步研究。本研究選取84 例膝關節內側間室重度OA 患者為研究對象,分析UKA 與TKA 治療膝關節內側間室重度OA 的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取中國人民解放軍聯勤保障部隊第九八九醫院關節脊柱科2018 年3 月至2021 年3 月收治的膝關節內側間室重度OA 患者84 例,按隨機數字表法分為試驗組與對照組,各42 例。納入標準:符合《骨關節炎診療指南(2018 年版)》[3]中膝關節重度OA 診斷標準;術前X 線片提示膝關節內側間室病變;單膝OA;依從性較好,能夠積極配合治療者等。排除標準:手術不耐受者;合并神經肌肉疾病或神經退行性變者;炎癥性OA 者等。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患者對本研究知情,并簽訂知情同意書。試驗組男18 例,女24 例;年齡49~80 歲,平均(64.72±6.23)歲;病程22~60 個月,平均(39.37±5.15)個月;右膝28 例,左膝14 例。對照組男17 例,女25 例;年齡50~81 歲,平均(64.68±6.20)歲;病程24~61 個月,平均(39.33±5.10)個月;右膝29 例,左膝13 例。兩組性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 對照組給予TKA 治療。患者行腰硬聯合麻醉,取仰臥位,作前正中切口,經髕旁內側入路,打開關節囊,外翻髕骨,松解脛骨內側副韌帶與內側邊緣關節囊,切除前交叉韌帶與半月板,充分暴露脛骨平臺;于髁間窩鉆孔,置入定位桿,行股骨遠端截骨與脛骨截骨,確定假體大小,于脛骨平臺鉆孔,安置試模,使用骨水泥將假體固定好,刮去多余骨水泥,屈曲位縫合傷口,術畢。試驗組給予UKA治療。患者行腰硬聯合麻醉,取仰臥位,取髕旁內側切口將關節囊切開,外移髕骨探查交叉韌帶是否完整,伸屈膝關節,檢查膝關節間室退變狀況,以明確是否適合UKA 治療;確定后適度松解內側副韌帶,Z 形拉鉤牽開髕骨,對脛骨髓外進行定位,將脛骨截骨導向器調整為后傾5°,對脛骨深度檢測后進行截骨處理,選擇股骨截骨角度并行遠端截骨,明確間隙墊厚度,測量脛骨與股骨假體大小,打孔,安置假體試模,調整伸直間隙以獲得和屈曲間隙等大的間隙,使用骨水泥將假體固定好,刮除多余骨水泥,屈曲位縫合傷口,術畢,兩組均于術后隨訪1 個月。

1.3 觀察指標 (1)手術情況:觀察并記錄兩組術中術后失血總量、手術操作時間及術后下地時間。(2)膝關節功能:于術前、術后1 個月,采用髕骨評分[4](Feller)、美國特種外科醫院膝關節評分[5](HSS)、西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎調查量表(WOMAC)[6]評估兩組膝關節功能,并測量兩組膝關節活動度。HSS 評分滿分100 分,評分越高代表膝關節功能恢復越好;WOMAC 評分滿分96 分,評分越低代表膝關節功能恢復情況越好;Feller 評分滿分30 分,評分越高代表膝關節功能恢復情況越好。(3)計時起立行走測試(TUG)結果[7]、Berg 平衡量表(BBS)評分[8]、Tecnobody 本體感覺測試結果:于術前、術后1 個月,采用TUG 測試對兩組平衡功能進行評估;采用BBS 評分評估兩組平衡功能,滿分56分,評分越高表示平衡功能越好;采用Tecnobody 本體感覺評估系統對兩組平衡功能進行評估,檢測指標包括測試所用時間(Time) 與平均軌跡誤差(ATE)。其中ATE=(測試者所描繪的軌跡長度-理想軌跡長度)/理想軌跡長度×100%。其中Time 越短,ATE 數值越小代表平衡功能越好。

1.4 統計學方法 數據分析采用SPSS21.0 軟件,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以%表示,行χ2檢驗。P<0.05 示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況比較 試驗組術中術后失血總量少于對照組,手術操作時間短于對照組(P<0.05);兩組術后下地時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組手術情況比較(±s)

表1 兩組手術情況比較(±s)

術后下地時間(h)試驗組對照組組別 n 術中術后失血總量(ml)手術操作時間(min)42 42 t P 156.84±13.50 180.28±16.21 21.310<0.05 88.02±8.11 106.98±9.15 10.050<0.05 24.09±2.23 24.16±2.37 0.139>0.05

2.2 兩組膝關節功能比較 術后1 個月,兩組Feller 評分、HSS 評分高于術前,WOMAC 評分低于術前(P<0.05),但術后組間對比,差異無統計學意義(P>0.05);術后1 個月,兩組膝關節活動度高于術前,且試驗組高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組膝關節功能比較(±s)

表2 兩組膝關節功能比較(±s)

注:與本組術前比較,*P<0.05。

時間 組別 n Feller 評分(分) HSS 評分(分) WOMAC 評分(分) 膝關節活動度(°)術前試驗組對照組42 42 t P術后1 個月試驗組對照組42 42 t P 17.21±2.38 17.07±2.30 0.274>0.05 27.28±2.65*26.87±2.50*0.729>0.05 55.38±5.22 55.29±5.20 0.079>0.05 94.56±2.20*94.30±2.03*0.563>0.05 43.56±4.32 43.57±4.27 0.011>0.05 10.66±2.07*10.82±2.10*0.352>0.05 100.88±9.33 101.25±9.28 0.182>0.05 116.75±9.53*112.52±9.43*2.045<0.05

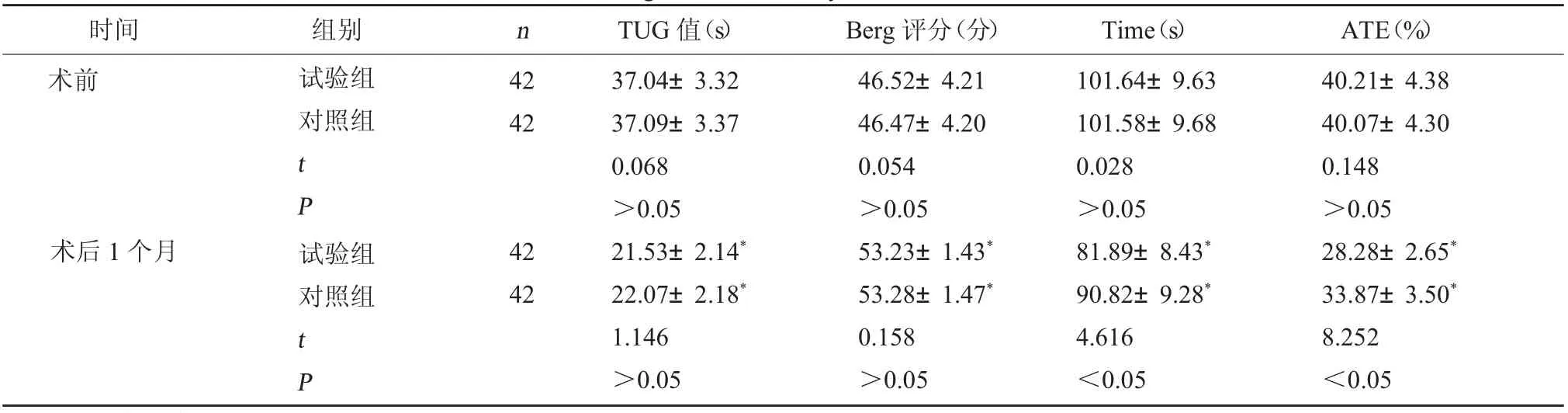

2.3 兩組TUG 值、BBS 評分、Tecnobody 本體感覺測試結果比較 術后1 個月,兩組TUG 值短于術前,BBS 評分高于術前(P<0.05),但組間對比差異無統計學意義(P>0.05);兩組Time 值短于術前,且試驗組短于對照組(P<0.05);ATE 值小于術前,且試驗組小于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組TUG 值、Berg 評分、Tecnobody 本體感覺測試結果比較(±s)

表3 兩組TUG 值、Berg 評分、Tecnobody 本體感覺測試結果比較(±s)

注:與本組術前比較,*P<0.05。

時間 組別 n TUG 值(s) Berg 評分(分) Time(s) ATE(%)術前試驗組對照組42 42 t P術后1 個月試驗組對照組42 42 t P 37.04±3.32 37.09±3.37 0.068>0.05 21.53±2.14*22.07±2.18*1.146>0.05 46.52±4.21 46.47±4.20 0.054>0.05 53.23±1.43*53.28±1.47*0.158>0.05 101.64±9.63 101.58±9.68 0.028>0.05 81.89±8.43*90.82±9.28*4.616<0.05 40.21±4.38 40.07±4.30 0.148>0.05 28.28±2.65*33.87±3.50*8.252<0.05

3 討論

膝關節內側間室重度OA 多發于中老年群體,表現為僵硬、疼痛、活動受限等,近年來發病率呈升高趨勢,已嚴重危害患者身心健康。因此,探索一種積極的治療手段對改善關節功能、提高預后意義重大[9]。

TKA 作為一種成熟的術式,優良率與術后生存率已得到臨床肯定,但該術式對膝關節內側間室重度OA 患者的創傷較大,出血量較多,易對患者的膝關節間室造成破壞,導致術后難以修復[10]。UKA 作為治療膝關節內側間室重度OA 的微創術式,具有創傷相對較小、出血量相對較少、術后恢復快及患者接受度高等優勢,且不會破壞患者的膝關節間室,有利于保留患者的前后交叉韌帶,減少切除骨量,可有效縮短患者術后恢復時間,促進患者術后恢復[11]。本研究中試驗組術中術后失血總量少于對照組,手術操作時間短于對照組,膝關節活動度高于對照組,提示與TKA 比較,UKA 可明顯縮短膝關節內側間室重度OA 患者手術操作時間,減少術中術后失血總量,改善膝關節活動度,與既往研究結果[12]相符。此外,本研究結果還發現,試驗組Time 短于對照組,ATE 值小于對照組,提示與TKA 相比較,UKA 可有效改善膝關節內側間室重度OA 患者的關節平衡功能[13~14]。考慮原因可能為,關節的運動覺與位置覺為膝關節周圍的本體感受器,可對膝關節內側間室重度OA 患者膝關節的平衡功能起到穩定與維持效果[15~16]。UKA 無須外翻髕骨,極大程度上保留了膝關節內側間室重度OA 患者前后交叉韌帶與伸膝結構,且置入假體少,患者術后關節本體感覺存在,進而有助于提高本體感覺能力,改善平衡功能[17]。

綜上所述,與TKA 相比,UKA 可縮短膝關節內側間室重度OA 患者手術操作時間,減少失血量,保留膝關節正常結構,改善關節平衡功能,提高膝關節活動度,值得臨床進一步進行大樣本量研究與推廣。