狹窄河谷混凝土面板壩運行監測分析

王恩輝

(新疆水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

1 工程簡介

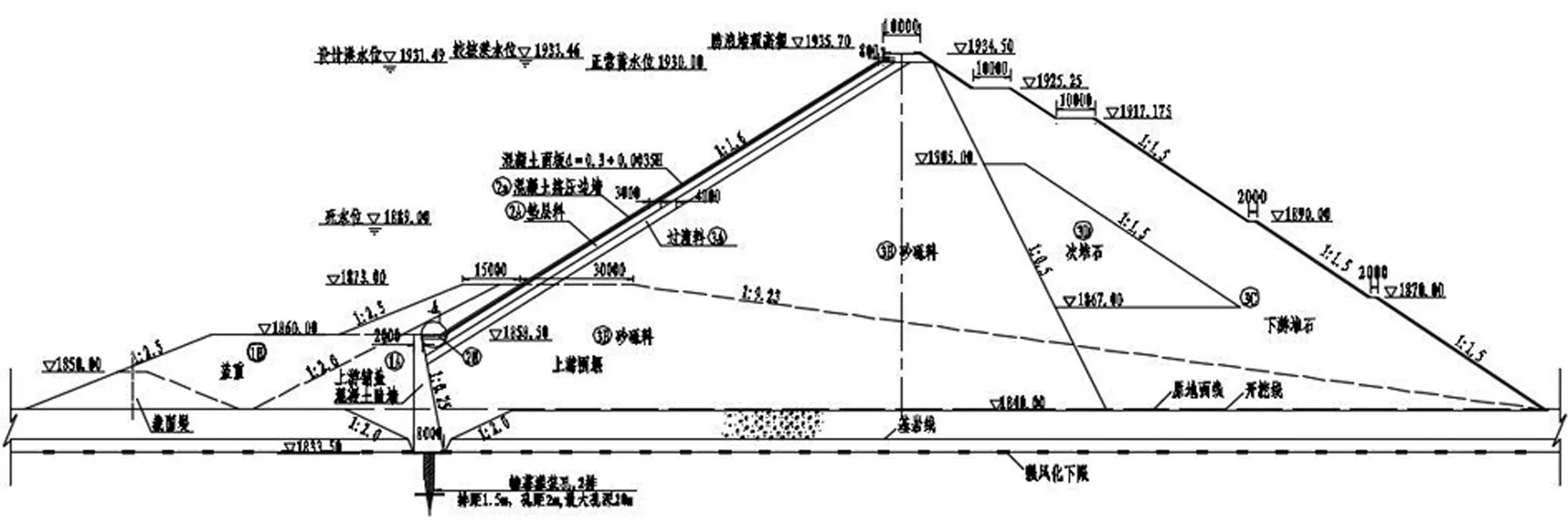

新疆某混凝土面板壩位于河流出山口段,壩址區域呈基本“V”形,河床底寬8-16m,正常水位高程處谷寬約116m。水庫總庫容1.298×108m3,壩址區50年超越概率10%地震峰值加速度為0.2g,壩址區地震基本烈度為Ⅷ度。最大壩高101m,壩長141.3m,寬高比1.3,下游壩坡在上部約1/3壩高設置10m寬上壩道路與交通洞相接。屬大(2)型工程,壩體為1級建筑物。

大壩壩頂高程1934.50m,,上游混凝土面板坡比1∶1.6,下游采用混凝土網格干砌石,坡度為1∶1.5,下游壩坡1904m高程以上設置10m寬上壩公路,1904m高程以下采用交通洞方式與上壩公路相接,同時在1890.00、1870.00m高程各設置一道2m寬的馬道,下游壩坡整體綜合壩坡1∶1.86。

2 壩體型設計

該工程考慮河谷底部狹窄,機械設備難以展開,河谷趾板開挖難度大,設計充分利用了瀝青混凝土心墻壩設計機理,將壩體上游圍堰與壩體結合設置剛性薄壁混凝土心墻作為上游圍堰防滲體和壩體底部永久防滲體,剛性心墻頂部與壩體上游防滲面板連接。剛性心墻采用現澆型式,基礎位于河床堅硬的巖石上,頂高程1860m,最大高度26.5m,頂寬3m,上游側為垂直坡,下游坡度1∶0.172,剛性心墻通過3.0m寬連接板與河床趾板相接,墻體縱向10m設一條垂直伸縮縫[1]。

壩體上游截流堤頂高程1850m,自戧堤頂下游邊線采用1∶2.5坡至剛性心墻頂高程1860m,填筑料質量要求和碾壓標準同大壩主堆石料,坡比1∶2.5。上游圍堰設計頂高程1873m,剛性心墻下游側采用壩體填筑標準控制,上游壓蓋坡度1∶2.5。其中高程1860m以下為剛性心墻防滲,1860m以上利用河床防滲面板與岸坡趾板相連兼做固坡和防滲。

大壩填筑料分混凝土面板上游壓蓋區和混凝土面板下游壩體填筑區,壓蓋區分別為壓重區和鋪蓋區,填筑區自上游向下游依次為砂礫石墊層、砂礫石過渡層、主堆石區、下游次堆石料區。壩體填筑料除下游次堆石料區采用建筑物爆破開挖利用料外,其余均采用砂礫石料填筑,其中主堆石區采用砂礫石全料,碾壓滲透系數控制在10-2-10-3cm/s;墊層料、過渡料采用砂礫篩分料,碾壓滲透系數控制在10-3-10-4cm/s。

混凝土面板采用C30鋼筋混凝土,板厚0.3-0.65m,河床部位板寬12m,兩岸坡板寬6m,板縫內設置底部止水銅片及表層GB止水。

為減少岸坡開挖,工程岸坡趾板設置貼坡式趾板,水平段長3.0m,岸坡上貼坡長度根據承受水頭劃分為3-4m。河谷趾板與剛性心墻墻之間設置3.0m寬混凝土連接板,協調趾墻與趾板之間變形。

圖1 大壩典型剖面圖

為提高岸坡部位填筑料壓實度,降低變形量,將兩次岸坡處砂礫墊層料和過渡料下游延伸10-70m;同時考慮趾墻下游與巖石陡坡之間間距較小,不便于分區,全部采用墊層料填筑。

3 壩體運行狀態分析

本工程壩體于2010年初開始填筑,2011年11月30日填筑到頂。水庫于2012年7月28日下午下閘蓄水,8月3日水位達到1923m高程,溢洪道開始過水,8月8日達到水位1927.2m,后因左岸古河槽滲水于2012年10月11日水庫開始放水,至2012年11月1日水庫基本放空,進行古河槽防滲墻處理。2014年二次蓄水至今基本保持在正常蓄水位附近運行。

3.1 壩體內部變形

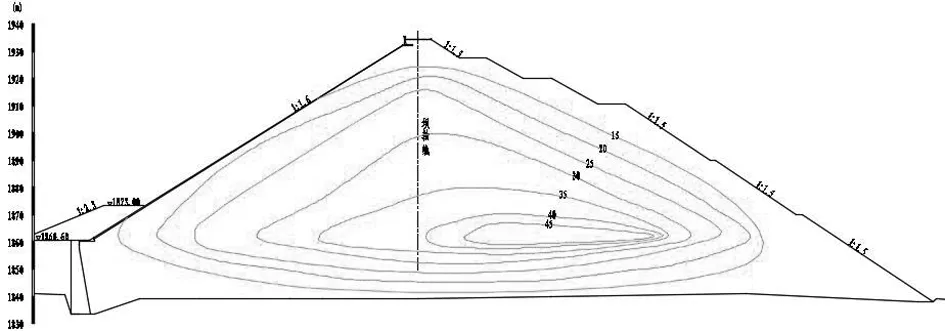

選取河床高填筑壩段設置水管式沉降儀和引張線式位移計,監測壩體內部變形,自2011年底至今內部變形監測數據相對較穩定,沉降變形等勢線圖見圖2,最大沉降變形發生在壩軸線下游的次堆石區,最大沉降量492mm,沉降量占填筑壩高0.5%,且已趨于穩定。

圖2 壩體內部沉降變形等勢線圖

根據監測資料分析,施工期、竣工期壩體均產生自中軸線向兩邊的順河向水平位移,并在中軸線兩側達到峰值區;庫區蓄水后,壩體向下游的水平位移量明顯增加,向上游的水平位移減小;但整體位移量均不大,最大水平位移量均發生約占壩體1/2壩高的中軸線偏上游側,蓄水前為向上游偏移35.3mm,蓄水后向下游偏移45.9mm。

壩體順壩軸線向水平位移,由布置于壩體兩岸坡的2點式位移計監測,位移計布設高程1910m的壩軸線上,壩體填筑過程中,縱向位移緩慢增長,2011年11月30日大壩填筑到頂后,壩體縱向位移開始趨于穩定,水庫開始蓄水后,壩體內部縱向位移均有少量增長,但增加幅度很小,最大變化3.11mm。右側監測數據較左側較左側偏大,目前已趨于穩定,監測數據40.28mm。壩體內部縱向位移受壩體填筑高度及壩體內部沉降影響較大,水庫蓄水對壩體內部縱向位移影響甚微。

3.2 壩體滲流

在剛性心墻底部帷幕灌漿前后布置了3只滲壓計,其中1支于帷幕前,2支位于帷幕后,順河向沿主河床基巖線間隔40m布設1支滲壓計,監測壩體順河向揚壓力變化,另在兩岸坡及河床趾板下游共布設6支滲壓計,監測趾板結構縫止水效果。水庫初次蓄水前后心墻帷幕前后的滲壓計與庫水位基本同步,趾板后滲壓計與庫水位相差約20m水頭,壩基滲壓計測值很小,最大14.35kPa,壩后量水堰測值最大為25L/s。水庫2次蓄水后心墻底部上游側部位滲壓計損壞,其余滲壓計測值較初次蓄水變化不大,同時都隨庫水位的變化有所變化,壩后量水堰測值在12.1L/s-18.6L/s。由此可見壩體滲漏量不大,剛性心墻、趾板及面板整體防滲效果良好[2]。

3.3 面板應變

在壩體中間主河床部位混凝土面板沿高程設置2向應變計,監測面板應變情況。從監測成果看蓄水前面板水平向及順坡向應力應變均以拉應變為主,水平向最大值為52.79με,順坡向最大值77.42με,蓄水至正常蓄水位時混凝土面板受水壓力作用,水平向及順坡向均測得壓應變值,最大壓應變位于河床底部,最大值為-241.59με,混凝土面板應變量較不大,面板工作正常。

3.4 結構縫開合度

1)面板縫:

根據埋設的混凝土面板板間縫測縫計監測成果,在首次蓄水前板間縫均呈張開狀態,但開合度較小,均在1.0mm以內,且變幅很小,開合度變化量在0.5mm以內。2012年 7月28日開始蓄水至8月5日達到最高水位期間,板間縫開合度略有增加,但變幅變化為超3.0mm,蓄水至穩定后開合度基本保持穩定。板間縫開合度隨水位起伏略有變化,變幅在0.5mm以內,均在設計允許范圍內。

2)周邊縫:

趾板澆筑過程中,在岸坡趾板、河床趾板、剛性心墻與連接板、連接板與趾板之間共設置10支向測縫計。但水庫蓄水發現剛性心墻與連接板間測縫計損壞,由于測縫計處于上游蓋重料下部,無法進行更換,未能對剛性心墻頂部開合度進行監測。其余測縫計在兩次蓄水前后開合度基本穩定,岸坡周邊縫水平張開均不超20mm,沉降不超25mm;連接板與趾板結構縫水平張開不足10mm,沉降約53mm均,其結構開合度均在設計允許范圍內。

4 結 語

項目建設采用上游圍堰和壩體的結合,設置剛性心墻作為壩體永久防滲兼做圍堰防滲體的方案,即解決了河谷底部場內狹窄施工機械難以布置的困局,同時克服了狹窄河谷趾板開挖難以協調的復雜性,優化了面板整體體型改善面板受力。從運行幾年來的監測數據反映,壩體變形、滲流、面板應力應變及結構縫的開合度均在設計允許范圍內,壩體運行正常,不僅為該工程的設計、施工提供了可靠依據,其研究成果也加深對面板堆石壩壩體結構優化的深入研究,可對以后類似工程提供一定的參考借鑒。