水下灌注樁機制砂混凝土配合比設計及應用

吳文凱

(北京金河水務建設集團有限公司,北京 102206)

0 引 言

在天然河砂資源日漸匱乏的情況下,機制砂因資源豐富、品質可控、價格穩定等優勢而在工程領域得到越來越廣泛的應用。機制砂主要通過對巖石除土開采、機械破碎、篩分而得到,其顆粒粗糙、棱角多、級配差異大。水下灌注樁機制砂混凝土主要借助一定落差及自身重力,在密封且連通的導管內流動至初灌混凝土下方,頂托初灌混凝土上升,并最終形成結構均勻密實的灌注樁樁身[1]。這就要求水下灌注樁機制砂混凝土必須具備較好的均勻性、穩定性、抗離析性、流動性以及導管輸送性。而由于機制砂材料自身的性能特征,機制砂水下流動性混凝土的配置存在一定技術難度,所以,必須從原材料選擇、配合比設計、泵送及施工等方面加強水下灌注樁機制砂混凝土質量控制。

1 工程概況

中堤泵站位于大寧調蓄水庫中堤側,四湖一線循環泵站南側。中堤泵站是河西支線工程梯級泵站的第1級提升泵站,將大寧調蓄水庫的水加壓提升至園博泵站。泵站設計流量10.0m3/s,泵站位于庫區內,其第5標段的施工內容主要包括圍堰填筑、防滲墻、鋼筋混凝土地下連續墻、土方開挖及施工期間基坑安全監測維護檢修等。進水池及主廠房地基處理型式為C30鋼筋混凝土灌注樁,樁徑1.2m,樁長度8m,間距4m,數量約350根。該標段鉆孔灌注樁作為進水池和主廠房主體結構的地基加固項目,承擔著結構及設備等的所有荷載,因此鉆孔灌注樁的施工質量非常重要。

2 配合比設計

2.1 原材料

1)膠凝材料。水下灌注樁機制砂混凝土必須具備高黏聚性、高流動性、低泌水性,為此,選用粉煤灰或者粒化高爐礦渣粉并與水泥形成良好級配,以延緩水化放熱過程,提升混凝土保水性能和工作性能。具體而言,水泥主要使用海螺P.O42.5水泥,3d和28d抗壓強度分別為27.3MPa和50.9MPa,初凝時間不早于2.5h;粉煤灰采用工程所在地H電廠生產的細度23.8%、活性指數74%、需水量99%的F類Ⅱ級粉煤灰。

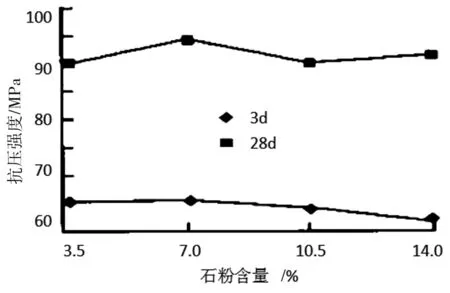

2)骨料。粗細骨料粒徑、級配等對水下機制砂混凝土性能影響較大。粗骨料針片狀顆粒含量越高、粒徑越大、單級配,則越容易造成混合料中粗集料的堆積,并使混合料流動阻力增大,該工程粗骨料最大粒徑不應大于導管內徑的1/6-1/8以及鋼筋最小凈距的1/4,且≤40mm。機制砂是近年來自然資源開采受限后所出現的替代品,機制砂因顆粒形狀粗糙、尖銳且多棱角、石粉含量高,在應用于流動性混凝土時很容易引發離析、泌水。可以通過摻加適宜的石粉以改善混凝土混合料的流變性,根據石粉含量與混凝土混合料抗壓強度的關系(見圖1),應將石粉含量控制在7.0%。細砂則使用漳浦產整形機制砂,無針片狀,且表面粗糙、顆粒尖銳、細度模數3.0,石粉含量3%、整體壓碎值18%的Ⅱ區中砂[2]。

圖1 石粉含量與抗壓強度的關系曲線

3)外加劑。考慮到水下灌注樁機制砂混凝土流動性較大,存在較大的離析傾向,為保證混凝土在高流動性下不發生泌水、離析,并能保證良好的塌落度,故該工程選用當地建材公司生產的減水率22%的緩凝型聚羧酸高效減水劑。

2.2 配置思路

水下灌注樁機制砂混凝土所使用的原材料與普通混凝土大同小異,最主要的區別在膠凝材料、骨料用量不同而使其具備更高的保水性、流變性及抗離析性等方面。為此在配置過程中,應調整骨料級配,使骨料空隙減小,增大骨料間水泥漿層厚度,從而使混凝土內水泥漿數量顯得較多;同時還應提高砂率,因為砂漿量為水泥漿與細骨料之和,提高砂率就意味著砂漿量的提高,以更好地填充粗骨料空隙[3]。最后,通過粗細骨料及膠凝材料的搭配使原材料和外加劑具備較好的相容性,進而提升混凝土混合料的黏聚性、保水性、流動性及和易性,使其具備較好的塌落度保持性能,避免水下混凝土離析,形成均勻密實的結構。

2.3 配合比設計

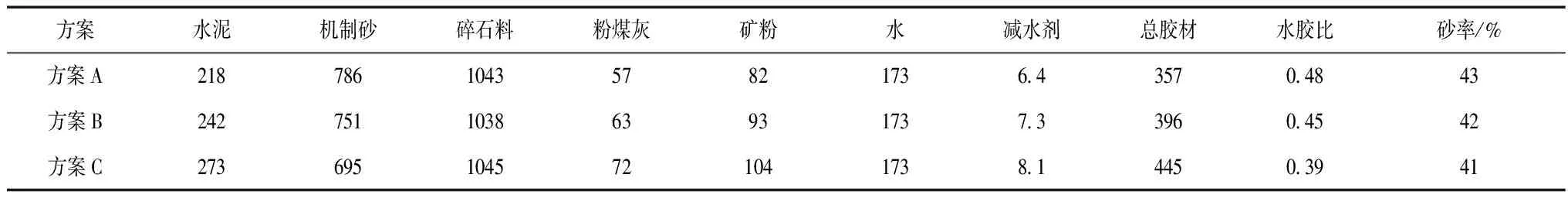

根據《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)的規定,在粉煤灰及礦粉摻量分別為16%和23%時,選擇三組不同配合比展開對比試驗,具體見表1。

表1 三組不同配合比設計方案

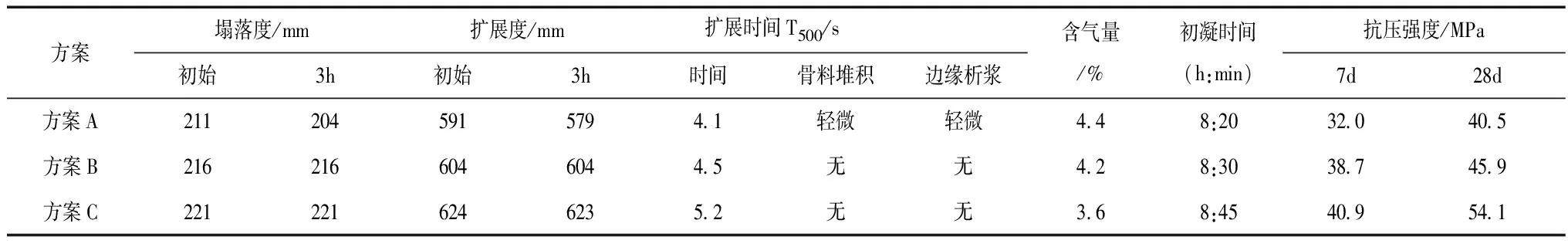

與普通混凝土所不同,水下灌注樁機制砂混凝土對混合料性能有更高要求,故單純采用普通混凝土性能測試技術和指標很難滿足水下灌注樁機制砂混凝土性能檢測要求,為此,實驗室內及施工現場均以塌落度、塌落擴展度及T500時間組合等指標進行水下灌注樁機制砂混凝土性能檢測與控制。按照此原則,對三個方案混凝土混合料進行擴展度、塌落度、流動性、保水性、黏聚性等性能指標的檢測,結果見表2。根據表中試驗結果,以混合料初始工作性能以及3h后工作性能均為最佳為判斷標準,應當選擇方案B為水下灌注樁機制砂混凝土生產配合比。

表2 不同配合比水下灌注樁機制砂混凝土性能試驗結果

3 水下灌注樁混凝土灌注施工

考慮到該工程水下灌注樁機制砂混凝土灌注施工工期緊、工程量大,為保證施工過程順利展開,必須加強混凝土試配、運輸及施工過程控制。

3.1 水下灌注樁機制砂混凝土制配

為保證現場混凝土混合料較好的和易性、流動性、黏聚性,應將塌落度保持在200-220mm范圍內,塌落擴展度則控制在550-650mm之間,擴展時間應保持在4-6s。水下灌注樁機制砂混凝土對含水量十分敏感,故應在拌制期間加強含水量測定與控制,防止因混合料和易性、流動性等波動較大而影響灌注施工質量。混合料初凝時間應控制在8-10h之間,并根據灌注樁體量、運輸時間及灌注施工時間等作出相應調整。

水下灌注樁機制砂混凝土攪拌時間應適當延長,以保證外加劑成分能充分釋放并發揮作用。機制砂擁有相對較高的石粉含量及不規則的顆粒粒型,這也要求其攪拌時間應略長于普通混凝土,至少為60s。

水下灌注樁機制砂混凝土灌注施工必須綜合考慮澆筑速率、運輸距離及時間,確保連續供料,防止因供料時間延長而使混合料工作性能損失,引發灌注過程中堵管、卡管、斷樁。

3.2 水下混凝土灌注

在灌注開始前準備導管、漏斗、儲料斗及隔水栓等機具,并進行導管拼裝、試壓、密封性試驗及混凝土灌注設備性能檢查,導管試水壓力應控制在0.6-1.0m。導管由無縫鋼管制成,導管管壁厚度≥3mm,直徑230mm,灌注施工開始前,應保證導管底部和孔底預留250-400mm空間,提升導管時不能掛靠鋼筋籠。

混凝土混合料運輸至灌注施工點后必須再次檢查塌落度、和易性等工作性能,塌落度不超出180-220mm,首批混凝土灌注前儲料斗內混凝土儲量應能使灌注后導管埋入混凝土內的深度達到1.0m以上。灌注施工開始后必須勻速無間斷灌注,并在規定范圍內控制導管拆除的間隔時間,及時測定灌注孔內混凝土液面高度。灌注期間一旦出現堵管,應小幅度上下活動導管,避免使用振搗設備敲擊導管或暴力拔管,若處理無效,則按照設計要求及時拔除導管及鋼筋籠,清孔后重新吊裝鋼筋籠、導管,恢復混凝土灌注。

4 結 論

綜上所述,水下灌注樁屬于隱蔽性較強的工程,其施工質量也受到諸多因素的影響,而混凝土工作性能無疑是最為重要的因素之一。機制砂因表面粗糙、棱角多,能使混凝土強度顯著提升,但不利于配制水下高流動性灌注混凝土,同時由于機制砂粉末含量較高,會使混凝土收縮性能增大,不利于混凝土耐久性及穩定性。而通過選擇低堿水泥、專用外加劑及石粉含量適中的機制砂材料,同時摻加礦物摻合料及高效減水劑,便能配制出流動性和強度等工作性能良好的水下灌注樁機制砂混凝土,為水下灌注樁施工質量控制提供保證。