左云歷史街區空間特征及保護策略研究★

宋青偉,梁變鳳,王金平,2

(1.太原理工大學建筑學院,山西 太原 030006; 2.中國-葡萄牙文化遺產保護科學“一帶一路”聯合實驗室,江蘇 蘇州 215000)

1 街區概況

左云縣位于山西省大同市北端,北以長城為界與內蒙古涼城縣接壤。左云歷史上為少數民族居住的區域,也是歷代“兵家必爭之地”。明永樂七年(1409),為了加強北部的防御力量,在今左云古城區的位置上新筑衛城。左云古城內包含南街、北街兩處歷史文化街區,街區內存有諸多歷史文化遺存,包括各級文物保護單位、多條歷史街巷、城墻遺跡和集中成片的明清傳統風貌的民居建筑等。

1.1 街區范圍

左云歷史文化街區位于左云古城的中部地段。2018年,山西省人民政府批準山西省歷史文化名城保護規劃。歷史城區范圍為:以云新東西大街、西環路、北環路、南環路、生津橋等城市道路為邊界,面積約311.3 hm2。北街歷史文化街區核心保護范圍面積12.39 hm2,南街歷史文化街區核心保護范圍面積25.11 hm2[1](見圖1)。

1.2 街區歷史沿革

左云衛城始建于明永樂七年,城墻為夯土結構,外包條石、青磚,城堡平面略成向西偏斜的平行四邊形。占地面積約240 hm2。據《光緒左云縣志》記載,古城“磚包周圍十里一百二十步,高三丈五尺,壕深二丈,南北西門三座,以東面高俊傍山崗不便設”[2]。北、西、南三門各建有重檐歇山頂的二層敵樓,北門、西門門外有甕城,南門外筑關城。萬歷六年(1578)增修,清雍正三年(1725)改左衛城為左云縣城,至今沿用(見圖2)。解放后,左云古城的城墻雖受到風雨侵蝕、戰亂破壞,現存墻體總長約5 310 m,外墻無包磚,但故城的整體格局基本保留完好。城內原建有大量公共建筑,鼓樓、鐘樓、魁星樓、太平樓、文廟、縣衙、楞嚴寺等,現均被毀。

2 街區現狀及空間形態特征

2.1 “臥牛城”古城格局

古城周長十多里,高三丈五尺,城池依山而建,俯瞰全城,漫坡而下,宛如一頭臥著的牛,左云古城是山西僅存的三座臥牛城之一。相傳,明太祖朱元璋曾贈予左云一本《楞嚴經》,有了《楞嚴經》,就得建設楞嚴寺,而按照佛教來說,楞嚴寺必須與臥牛相伴,于是便在楞嚴寺旁建設臥牛城。為了使古城更為貼合“臥牛”的形象,在建城之初便按照臥牛的各個部位與功能展開布局,城中心十字街口建鼓樓,象征牛脾;西街十字街口建鐘樓,象征牛肺;南街十字街建魁星樓,象征牛心;偏東有楞嚴寺,象征牛肝;北街十字街口建太平樓,象征牛腎,腎主“兩便”,一主排糞出北門,一主泄尿出水口巷(見圖3)。現街區內這些公建雖已被拆除,臥牛城內的主要空間節點不復存在,但街區內作為臥牛城的骨架的街巷依然保存完整,為研究古代建城史留下了寶貴的文化遺產。

2.2 街巷空間形態

街區內街巷格局保持了建城初期時的橫街縱巷棋盤式路網。街區內現存36條歷史街巷和6條一般街巷。中部的十字大街(北門街、太平樓街、鼓樓街、南門街、西街和東街)將街區的南北和東西貫穿起來。街區內的街巷主要為南北和東西向,呈十字或丁字相交,街巷大多筆直暢通,有的為死巷(見圖4)。

街區內的街巷少有拓寬,街道走向保持不變。蘆原義信在其《外部空間設計》一書中曾寫道:若把街道的寬度設為D,建筑外墻的高度設為H,兩者間不同的比值(D/H),能夠產生不同的感受。D∶H<1,兩幢建筑互相干擾,實現高度收束,有壓抑感;D∶H=1,產生內聚,安定但不壓抑的感受;D∶H=2,產生內聚向心的感受,而不至于排斥和離散[3]。通過實地走訪和測量,發現左云歷史文化街區可將街巷分為主要街道、次要街道和其余街巷三個等級。主街十字街D/H在3左右,街巷比較開敞,兩側建筑對街巷的圍合度較低,能同時保證城市生活和交通功能。次街D/H在2左右,街道相對開闊,能夠允許人和非機動車的通行要求。其余街巷高寬比為0.9~1,空間圍合感較強(見圖5)。

街區北側為左云新城區,南北大街通向左云中心城區的南大門南關。新區的建設和人口的增加對古城街區形成貫穿南北的不可回避的交通壓力。街區內道路標準偏低,人車混行,道路等級高的街巷為柏油瀝青路面。等級較低的道路為砂石路面,路況較差。街巷的鋪裝和兩側環境要素與街區傳統風貌相沖突,缺乏歷史韻味。

2.3 建筑風貌

2.3.1 建筑風格

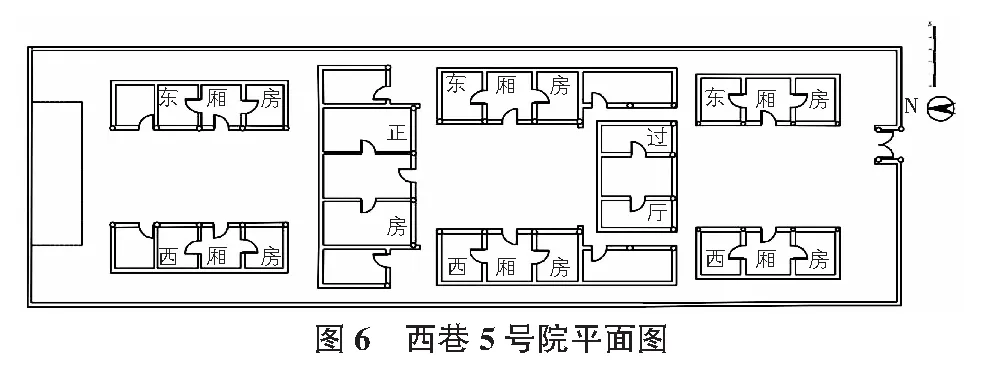

街區內的宅院大多為三合院、四合院,沿街的院落一般對著街道開門,將沿街建筑作為店鋪使用,采用了“前鋪后宅”的院落布局方式。街區內的風貌建筑是晉北傳統民居的典型代表,由于晉北世代為邊關重地,因而建筑無奢華之風,而重在樸素和實用[4]。街區內現存的文物古跡中,包括18處縣級文保建筑和49處不可移動文物。其中,西巷街5號院是歷史街區內部形制規模較大的院落之一,屬于左云縣縣級文保單位,位于歷史街區的正南,南大街的西側。建筑結構為磚木結構,院落整體呈長方形,南北長65 m,東西寬21.5 m,沿南北軸線對稱,平面呈目字形,是典型的三進四合院(見圖6)。沿著西巷的是其院門,院門位于院落的東南角為抬梁式結構,柱子置于柱礎之上,院門前置抱鼓石,抱頭梁與門楣雕刻精美,裝飾彩畫已經脫落,但其規格形制足以體現出原房屋建設時等級之高。進入大門之后為一進院落,院落南側為新建建筑,北側為過廳,面闊三間,屋頂為硬山,立面上僅抱頭梁有一些簡單的雕刻。東西廂房也為硬山頂,高度略低于過廳。過廳東西兩側建有耳房,通過過道進入二進院,是三進院落中歷史遺留保存最好的一進院落,其規格形制與一進院基本一致。三進院落現仍有一戶居民長期居住,建筑風貌有所改變,西側和北側房屋已看不出原有風貌,但主體結構未改動。

2.3.2 建筑高度分析

左云古城街區內建筑高度突破不多,多層建筑主要集中于十字街兩側,嚴重影響了左云古城整體建筑的空間層次和視線通廊。目前,古城內一層建筑仍占絕大多數,占總數的89.36%。北門街最北端和部分商業行政辦公用地建有5層~6層建筑,占總用地的2.09%,這些建筑體量都比較偏大,與古城街區內傳統建筑形成強烈反差,尤其是北門街作為主要的歷史街巷,兩側的多層建筑對街區風貌影響較大(見表1)。

表1 建筑高度分析表

2.3.3 建筑風貌分析

左云歷史文化街區內傳統風貌建筑(包括各級文物保護單位)占地面積達18.23 hm2,約占總的建筑占地面積的1/2。新中國成立以后,古城內所建民居建筑基本延續了傳統建筑的風貌,與老建筑風貌協調,占總建筑面積的40.29%。風貌不協調的新建筑是指在建筑高度、材質、外立面顏色等方面與傳統建筑存在較大差異,對古城整體風貌產生影響的建筑,主要分布在十字大街的兩側,約占總占地面積的10.96%。總之,街區內整體風貌較好,但有部分建筑與傳統風貌相沖突,需要對風貌不協調的建筑進行整治(見表2)。

表2 建筑風貌分析表

3 街區發展存在主要問題

3.1 建設缺乏規范引導

隨著現代化進程的加快,在現代化元素的混入與沖擊下,街區的歷史風貌建筑正被現代建筑取代、蠶食。由于街區內建設缺乏合理有序的引導與控制,傳統建筑的外立面隨處可見鋁合金門窗、瓷磚墻面、紅色瓦和彩鋼板屋頂,與原有風貌產生沖突,影響了街區的整體風貌。目前,這種損壞的趨勢還在進一步地加劇,若街區內的建筑整治修繕工作得不到合理的引導和規范,歷史街區的傳統風貌必將會徹底消亡。

3.2 街區居民人居環境差

由于新老城區的差異化發展,左云的建設發展重心逐漸偏移,古城的建設發展進程相對滯后,缺乏公共空間和公共服務設施,居民生活環境品質低下。多數民居建筑設施尚停留在初始階段水平,即一個院落只配套一戶的基本生活設施。隨著街區內人口逐漸增加和解放之后將一個院落劃分多戶人家居住,常住人口已經遠遠超出合理承載范圍,致使傳統院落內違章搭建情況屢見不鮮。院子里的搭建建筑功能多且雜,包括簡易住房、廚房、衛生間、儲物、儲煤等,伴隨其間的是各種雜物和垃圾。搭建的房屋施工品質低,衛生條件欠佳,造成院內空間狹窄,破壞了晉北民居開敞式院落的傳統風貌,嚴重影響了院落的整體環境。

3.3 發展活力不足

清雍正年間,左衛城更名為左云城,隨著駐軍的撤走,左云城的軍事意義淡化,商業貿易功能日益顯現出來,并在清代到民國期間獲得了發展,形成了有“十大萬”之稱的“萬”字商號,以及德厚泉、德茂功、天義和等留存至今的老字號商鋪等,不過這些老字號業態已逐漸消亡。現街區內的商業業態主要集中于十字大街兩側,左云歷史文化街區包含吃、喝、住、穿、五金等類型,其中以吃喝、生活用品為主,商業業態沒有特色和發展活力。為應對城市發展的需求,強化左云的社會經濟發展效率,左云的城市規模在逐步擴大,古城北側城市新區。相較于新區,古城的生活品質存在明顯滯后,人居環境品質的低下以及居民對經濟收入的需求無法滿足等等問題開始不斷浮現,進而導致了古城人口的不斷流失,青壯年人口都外出尋求發展契機,有條件的中老年人追求生活品質選擇移居新區,最終造成了街區人口結構的嚴重失衡,發展動力低。

4 街區保護及活化策略研究

4.1 建筑風貌保護

加大街區內的管控力度、對街區內的建設活動進行正確合理的引導,并利用法律的手段對保護措施進行保障。對所有的明清以及民國時期的建筑進行建檔立卡,定期對列入檔案的建筑檢查維修,使街區內歷史建筑降低因無人居住和年久失修而被毀的風險。編制街區內建筑新建、舊建筑修復的控制性規劃和導則,規范街區內部的建設活動。

通過對建筑的綜合評價,將建筑分為五類進行保護,分為保護類、修繕類、改善類、整治類和改造類。保護類建筑包括街區內各級文保單位和登記不可移動文物(見圖7)。修繕類建筑指的是保存狀況良好、價值較高的明清時期的建筑。改善類建筑指的是建筑主體結構保存完整,細部構造被損壞或者替換的傳統風貌建筑。整治類建筑對象是指稍加外觀改造就可以與傳統風貌建筑相協調的現代建筑。改造類建筑是指因為體量過大、外觀與傳統風貌極其不協調以及私搭亂建違章建筑,其中私搭亂建違章建筑以及在重要節點的改造類建筑需要及時拆除。

4.2 院落織補

“城市修補”是一項針對城市外部空間環境提升與內在功能文化復興的全面的、系統的施治工程,采取小規模、漸進式的干預方式,長期、持續的作用于城市病源,最終解決城市問題,促進城市健康、可持續發展[5]。街區內禁止出現大拆大建的行為,因此在街區更新的過程中宜采用“城市修補”理念。現街區內的院落肌理可以分為四種類型。類型一:院落格局基本完整、清晰,且全部為傳統風貌建筑,僅有少量新建、加建;類型二:院落格局基本完整、清晰,大部分建筑為傳統風貌建筑,新建、改建建筑較多;類型三:院落格局不完整,只有少量傳統風貌建筑,其他均為新建建筑;類型四:由于年久失修,建筑坍塌,只留下一片空地。根據院落分類制定相應院落織補方式(見表3)。

表3 院落整治方式表

4.3 街區街巷整治

左云歷史文化街區內部的鋪裝為瀝青和水泥路面,缺少歷史韻味。在街區更新工作中,鋪裝的整體色調應與傳統風貌相協調,在選材上應采用傳統材料并便于就地取材。具體鋪裝方式可參照晉北其他古城,并根據場所使用功能、街巷的主次和重要程度有所區別。主要街巷可采用青石板鋪裝,其他街巷可采用磚石鋪裝。歷史文化街區街巷環境要素應符合傳統風貌,街兩側的路燈、垃圾桶、道路指引牌和市政工程設施應該從尺度、形式和色彩等方面符合街區的特色,體現左云歷史文化街區承載的文化。

4.4 街區活化利用

基于對左云歷史文化街區現狀的空間肌理、歷史脈絡、土地使用以及歷史文化資源等方面的梳理分析,結合“傳承歷史文明、彰顯城市生命力;優化生活環境、提升整體形象”的發展目標以及街區內不同片區功能業態植入的考量,最終形成“一環、一心、六區”的總體空間結構[6]。

“一環”指的是左云歷史文化街區的環狀旅游步行軸線。沿街區南北向的北門街、太平樓街、鼓樓街、南門街,以及西側的奎章巷、榆樹巷、洞兒巷、錢家巷等巷道,組織旅游線路,串聯各片區的核心功能展示節點以及眾多歷史建筑景觀點,形成環狀的步行旅游線路。“一心”指的是左云歷史文化街區的文化展示核心場所。通過對機械廠拆除后的空間進行開發利用,建立左云歷史展覽館與左云文化演出劇場,作為展示左云歷史文化的核心區域。“六區”指的以街區的街巷路網格局為基礎,結合對各處歷史遺存資源的分析,按照不同的街巷分區植入適宜的功能業態,建設衛戍文化展示區、左云傳統文化體驗區、以歷史建筑與老字號建筑為載體的特色文化體驗區及三處明清民居風貌區。

5 結語

左云歷史文化街區作為街區內歷史和文化的物理載體,對研究塞北衛戍文化和商貿文化具有極高的意義。現代城市化的進程不可阻擋,但歷史文化街區內的建設和發展我們必須保持謹慎的態度,避免街區被現代建筑風潮侵蝕,走向消亡。本文從歷史街區建筑、院落、街巷空間形態、總體格局方面為切入點,總結左云歷史文化街區的空間格局特征及存在的問題,并結合街區所承載的文化,探索一種街區可持續發展及復興的新模式。此外,公眾參與是街區保護中關鍵的一個環節,提升街區內居民參與的深度和范圍,能夠充分調動各方面積極因素加入到街區保護和復興工作中。左云歷史文化街區是晉北保存下來較完整的街區,望本文提出來的策略可為街區的保護和復興工作起到積極推動作用。

注:此文來源于專家薦稿。