機械化促進糧食增產減損潛力及關鍵技術

徐 峰,陶 琎,劉德普,彭俊明,任 強

(1.農業農村部農業機械化總站,北京 100122; 2.中國農業機械化科學研究院集團有限公司,北京 100083)

0 引言

我國糧食生產連年豐收,全國糧食產量穩定在6.5億t以上,但是也要看到當前我國人口持續增加,糧食需求剛性增長,資源環境約束日益趨緊,糧食增面積、提產量的難度越來越大。全球新冠肺炎疫情持續蔓延,極端天氣影響日益加劇,保障糧食供應鏈穩定難度加大。這要求我們國家比任何時候都要更加重視糧食生產,需要“加法”“減法”一起做,一方面千方百計促進糧食增產,另一方面千方百計節約和減損。本文從做“減法”的角度,探討農業機械化促進糧食增產減損的潛力及關鍵技術。

1 機械化是糧食增產減損的有效措施

農業機械化是提高農業生產力的重要物質基礎,是全面推進鄉村振興戰略實施的重要支撐,在糧食作物增產和減損中發揮了重要作用。

1.1 機械化是夯實糧食生產基礎的有效載體

(1)農業機械化是“藏糧于技”的重要載體。農業機械是農業設施裝備的基本組成部分,是糧食生產全過程的主要工具,是糧食生產旱澇保收的重要基礎保障。農業機械化集成水、土、肥、藥、技、機為一體,實現了種肥同播、水肥一體化等技術措施的落地和大面積應用,提高作業質量,提高土地利用率,擴大種植面積,促進糧食增產[1]。

(2)農業機械化是“藏糧于地”的重要手段。農業機械實現了在秸稈覆蓋下的免耕播種,一次進地完成多道作業工序,推動保護性耕作技術形成,促進土壤保護、蓄水保墑,提升地力、提高作物產量[2]。

1.2 機械化是適時播種收獲的主要措施

(1)實現及時播種。在一年兩熟、兩年三熟地區,上下茬口銜接很緊,縮短茬口時間十分寶貴。“三夏”期間,人工完成收、耕、種需要15~20 d,農機作業3~5 d就可全部完成,大大縮短生產時間,為下茬作物適時播種爭取了時間,延長了其生長期,提高作物產量[3]。

(2)實現及時收獲。作物成熟度對機收損失率影響很大,如小麥成熟期的特點是短促集中,適收期僅3~5 d,一個人工1天僅收獲0.067 hm2(1畝),容易錯失最佳收獲期;而機械收獲作業效率6.67 hm2/h(100畝/d),是人工作業的100倍,大大加快收獲進度,實現適時收獲[4]。

1.3 機械化是農業抗災救災的有效手段

臺風、洪澇災害、干旱等災害天氣對農業生產影響很大。當前,災害天氣較為頻繁,是糧食安全的重大隱患。農業機械受天氣因素的影響小,在惡劣的天氣下也能作業,大大提高了農業應急救災的能力。

(1)降低風災的影響。2020年秋糧收獲前夕,東北地區遭受3場臺風造成玉米較大范圍倒伏,使用適合倒伏作業的玉米收獲機,以及加裝強制喂入裝置的收獲機,實現倒伏玉米及時收獲,減少收獲損失。

(2)降低雨災的影響。2021年秋季,黃淮海部分地區遭受連續陰雨天氣,田間出現積水,土壤水分過分飽和,對上茬玉米收獲和下茬冬小麥播種帶來不利影響。發揮履帶式收獲機械濕地作業優勢,及時收獲玉米并烘干,減少濕糧堆積霉變。采用深耕等機械化方式及時晾田散墑,發揮履帶式或加半履帶拖拉機濕地作業優勢,及時整地、播種。

(3)降低旱災的影響。遇極端干旱天氣,使用大型噴灌機、水泵等節水灌溉設備及時灌溉,保障作物生長所需水分。

(4)降低蟲災的影響。在面臨草地貪夜蛾、草地螟和蝗蟲等重大病蟲害防控時,以機械化促進統防統治,提高防治效率,全面及時防治,阻擋蟲災蔓延,防止造成重大危害。

1.4 機械化是糧食生產能力的重要保證

(1)促進農村勞動力轉移。我國工業化和城鎮化進程不斷加快,第7次人口普查顯示,10年間鄉村人口減少1.64億人,農業生產面臨勞動力缺失的問題。機械化加快農業生產“機器換人”,有效解決了無人種地,以及農業生產人工成本不斷攀升、農業“用工難”“用工貴”的問題。

(2)促進糧食生產穩定。農民對農機裝備的依賴越來越明顯,機械化程度的高低直接影響農民的生產意愿、糧食生產的穩定發展。2020年,我國主要農作物綜合機械化率已達到71%,農業生產已從主要依靠人力畜力轉向主要依靠機械動力,進入機械化為主導的新階段。小麥、水稻、玉米的綜合機械化率超過80%,基本實現機械化,大大促進了糧食穩產保供[5]。

(3)促進農業規模化生產。“全程機械化+綜合農事服務中心”模式從提供機具向提供種、肥、藥等農業生產全產業鏈條延伸,帶動小農戶融合大生產,實現農業生產規模化、標準化。

2 深入挖掘糧食機械化增產減損潛力

我國糧食生產實現“十七連豐”,3大主糧作物機收損失平均約3%,相比人工收獲稻谷損失率10%低很多,但仍有較大提升空間。從種、管、收、烘干各環節深入分析糧食增產減損潛力,探索完善全程機械化生產模式促進糧食增產和減損。

2.1 種植環節

我國糧食種植過程中,傳統玉米間苗種植造成種子浪費嚴重。普通播種機播種時行距、株距不均衡,播種質量不高,部分存在種子消耗偏大、成苗率有待提高等問題。據調查,山東省每年小麥、玉米種子用種約10.5億kg,如實施精播可節約用種3億kg左右;陜西省部分地區種子發芽率僅80%左右;南方雙季稻主產省機插秧水平僅30%左右,晚稻機插秧水平不到5%,人工撒播較多,農民種植雙季稻意愿不強,嚴重威脅糧食安全。可從以下幾個方面挖掘潛力。

(1)精量播種技術。玉米精量播種機可根據農藝種植要求精準調整株距、行距、株數、深淺,實現精量種肥同播,提高出苗質量,解決玉米間苗問題,減少種子浪費50%以上。

(2)免耕播種技術。高性能玉米免耕播種機出苗率達95%以上,實現一播全苗、齊苗、壯苗,促進糧食增產5%左右。目前高性能免耕播種機保有量不足,按一臺2行高性能免耕播種機一個作業季作業66.7 hm2(1 000畝)計算,東北黑土地保護性耕作目標面積933.3萬hm2(1.4億畝),需要14萬臺機具,缺口較大。

(3)智能種植技術。近年來,北斗導航和無人駕駛技術廣泛應用在農機作業中,有效解決了傳統機種“播不直”等問題,增加了單位面積播種量,土地利用率提高2.5%以上。截止到2020年10月底,農業農村部農業機械化總站通過政策項目支持50多家農機企業加裝北斗終端50多萬臺、輔助駕駛系統2.5萬多套。

(4)適宜移栽技術。水稻大缽體毯狀苗育插秧、缽苗擺栽、有序拋秧等水稻機械化移栽技術,增加秧苗帶土量,實現大秧、壯秧機插,減少緩青期,解決了南方雙季稻區茬口緊、生長期不足的問題,促進水稻種植機械化水平提升,提高水稻產量,同時解決無序拋撒帶來的用種量偏大問題。

2.2 田間管理環節

傳統植保機械施藥精準性不高,存在重噴、漏噴問題。植保無人飛機作業效率高、靈活方便,但受風力等環境因素影響大,容易產生漂移。農作物生產嚴重依賴水資源,部分干旱地區水資源不充足,影響作物生長。可從以下幾個方面挖掘潛力。

(1)精準防治技術。精量低污染噴藥機械根據農作物蟲害狀況進行檢測分析,自動改變作業速度、噴藥量大小,實現變量精量噴灑。運用精準導航植保技術,科學精準用藥,減少重噴、漏噴,提高防治效果。運用無人飛機巡航,收集作物產區高清圖像,監控農作物健康情況,推動糧食年產量提升6%~15%。

(2)高效節水灌溉技術。機械智能化節水設備通過信息技術自動檢測土壤和作物根系缺水狀態,進行自動和精量噴灑,實現高效節水。新疆、甘肅等旱作區大面積推廣滴灌技術,提高了水分利用率,促進水肥一體,土地貧瘠干旱地區玉米、小麥作物實現了高產。

2.3 收獲環節

收獲環節主要是降低機收損失,雖然目前機收損失率已經處于較低水平,但是收獲機械性能和質量還不高,隨著使用時間延長,機具整體性能有所下降,嚴重影響收獲質量,而且智能化程度不高,嚴重依賴機手技能和經驗。可從以下幾個方面挖掘潛力。

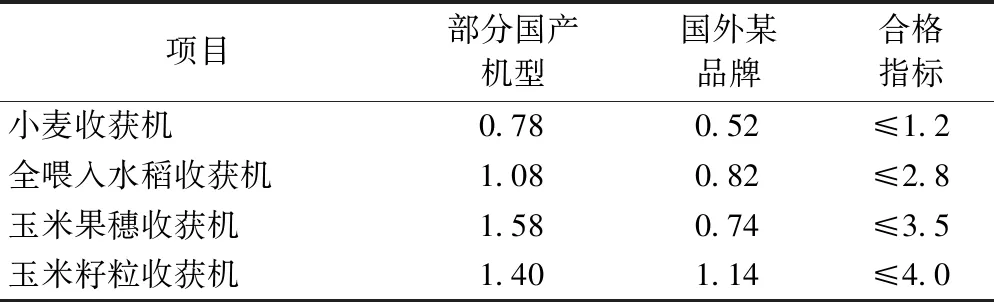

(1)高效低損收獲技術。對比部分國產收獲機與國外某品牌收獲機推廣鑒定報告中的損失率(表1)可知,國產收割機性能有較大提升,損失率遠小于大綱指標,但是與國外先進產品相比仍有差距,小麥收獲機和全喂入水稻收獲機差距較小,但是玉米果穗和籽粒收獲機差距較大。需要進一步加大高效低損收獲技術研發,重點突破高效能脫粒清選、承載能力18 t以上電控換擋輪式底盤等關鍵技術,提高作業可靠性,降低損失率,提高收獲質量。

表1 國內外部分收獲機損失率平均值對比Tab.1 Comparison of loss rate of some harvesters at home and abroad 單位:%

(2)智能化收獲技術。在收割機的關鍵部位安裝高精度損失檢測傳感器、智能控制裝置和精準執行部件,自動識別作物水分、成熟度及田塊泥濘、作物倒伏等作業條件,自動識別損失率、破碎率等收割質量,自動優化并調整各執行部件參數,實現“自識別、自適應、自調整”,達到實時檢測收獲損失、智能控制減損、整體提高收獲產量的效果。國內企業濰柴雷沃重工股份有限公司、中聯農業機械股份有限公司和江蘇沃得農業機械股份有限公司等已研發出智能化收獲機械,正在逐步投放市場。

2.4 烘干環節

糧食烘干機械化是全程機械化的主要短板,目前,部分地區糧食烘干能力建設滯后,布局和數量不能滿足需求。由于缺少烘干設備,一些農戶等作物含水率較低時才收獲,增加了機收損失。2021年黃淮海地區玉米收獲遭遇連續陰雨天氣,果穗玉米收獲后缺乏相應烘干設備。烘干能力不足也影響了玉米籽粒收獲等機械化技術的推廣應用,田間地頭、晾曬場地、存儲場庫來回拉運,增加了糧食損失。可從以下幾個方面挖掘潛力[6]。

(1)提升烘干技術工藝。根據3大主糧安全入庫水分標準:小麥12.5%、秈稻谷13.5%、粳稻谷14.5%、玉米14.0%,對照適收期含水率、安全入庫水分、不同作物烘干要求,配套適宜的烘干機具,完善烘干工藝,提高烘干質量。小麥烘干要求不迫切,收獲后含水率普遍偏低,基本不用烘干,只需簡單晾曬即可入庫;稻谷宜選用循環式烘干機。玉米基本上處于“穗收靠風干、粒收要烘干”的狀況,籽粒玉米多選用順流、順逆流、順混流等連續式烘干機械;果穗玉米應離地儲存、通風降水,籽粒含水率降至25%以下再脫粒烘干。

(2)綠色低損烘干技術。推廣使用燃氣、生物質、熱泵等環保熱源的烘干機,長江以南地區優先選用熱泵烘干機,減少谷物污染,提高烘干品質。研發適應玉米果穗烘干的機具,先將玉米果穗烘干至含水率25%以下,脫粒后再用普通連續式烘干機,省去自然晾曬環節[7]。

(3)烘干能力建設。把烘干能力建設作為糧食產能提升的重要措施,優化糧食烘干服務中心布局,根據農業生產結構、作物產量、烘干批次、生產規模配置谷物烘干機,按照分布合理、半徑適度、方便農戶的原則,合理規劃布局建設。重點依托農機專業合作社等社會化服務組織,在“全程機械化+綜合農事”服務中增加糧食烘干、倉儲等建設內容,提高烘干設施使用效率[8]。

2.5 機械化促進糧食增產減損成效

針對影響糧食增產和機收損耗的潛力因素,近年來,農機化系統加快相關技術供給、機具質量把關、技術培訓指導,開展大宣傳、大比武、大督導活動,分作物分環節推進糧食作物增產和減損,取得良好成效。夏糧和早稻機收減損達到預期效果,據各省實測報告,2021年“三夏”期間小麥機收減損12.5億kg,機收損失率下降1個百分點。“雙搶”期間早稻機收減損近2.5億kg,早稻機收損失率平原區平均為2.7%,丘陵區平均為3.5%,大部分比常年降低1個百分點左右。

3 促進糧食增產減損機械化技術推廣應用

圍繞“十四五”糧食產能提升目標,瞄準農業機械化促進糧食生產的潛力因素,加快補短板、強弱項、促協調,提高機械化支撐保障能力,全面促進糧食增產減損。

3.1 完善農作物全程機械化技術模式

(1)加強宜機化品種選育。將是否適宜機械化生產作為品種選育的重要條件,完善主要糧食作物品種審定標準,引入品種審定機械化生產特性指標,如種子外形均勻性、植株緊湊性和成熟一致性等,突出高產高效、多抗廣適和低損收獲的品種特性,加快選育節種宜機品種,減少機械化生產損失。如選育推廣適宜玉米籽粒機收、馬鈴薯切塊機種和低損機收的品種宜機化,提高機械化收獲質量。

(2)推進良種良機配套。加快種子包衣機械、藥劑拌種機械的推廣應用,推動藥劑拌種等關鍵技術普及。推動提高商品種普及率,配套精量播種機,確保一播全苗、齊苗、壯苗,形成“高品質商品種+高性能精量播種機”聯合推廣機制,解決精量播種機配套自留種造成的缺苗斷壟問題。

(3)促進栽培方式宜機化。從農機農藝栽培方式不規范、不配套等問題入手,不斷規范寬窄行、密植、稀植等形式多樣的種植方式,以及上下茬作物行距的銜接,提高機具適應性和通用性。如提高玉米種植行距與收獲行距的一致性,實現對行減損收獲。

(4)推進全程機械化增產減損。從品種、栽培、時節等農業生產全過程加快糧食增產減損技術與裝備集成應用,探索完善適應的技術模式、技術路線、配套機具和運行機制,實現農作物生產全過程機械化增產減損。如推廣玉米籽粒收獲機械化技術,探索形成適合當地農藝要求的宜機化品種、栽培措施、收獲機及烘干設備布局等綜合技術模式。

3.2 提升農機裝備性能和質量

(1)引導核心技術研發。編制推進節種減損機械研發導向目錄,推動將精量播種、高效低損和智能農機化技術裝備和需求納入機械化生產技術裝備薄弱環節目錄;引導生產企業、科研單位加大研發投入,推動氣吸排種、低損喂入、高效清選和作業監測等播種收獲環節關鍵共性技術研發,提升機具性能指標和可靠性指標。

(2)強化農機試驗鑒定。嚴格把好鑒定關,將不合格、不耐用和不適用的產品擋在政策支持之外,倒逼企業提升質量。不斷完善技術標準體系,改進試驗方法,拓展鑒定種類,提升鑒定能力,加快高效低損、智能化農機裝備的鑒定和推廣步伐[9]。

3.3 加大增產減損政策支持力度

發揮農機購置補貼政策導向作用,加大對智能綠色、低損增產農機的購置支持力度[10]。將糧食烘干成套設施裝備納入農機新產品補貼試點范圍,提升烘干能力。完善作業補助政策,支持農民選用高性能免耕播種機、插秧機和收割機,引導企業技術進步。開展谷物烘干燃油補貼,降低烘干機使用成本,落實好設施用地政策,支持產地烘干建設。發揮報廢更新補貼政策作用,優先支持聯合收割機等糧食生產機械報廢更新,推動淘汰老舊機械,促進農機升級換代。

3.4 提升農機社會化服務水平

大力發展以“全程機械化+綜合農事”服務中心為代表的農機社會化服務,發揮其在現代農業生產性服務業中的引擎作用,提高糧食增產減損科技應用和服務能力。推進農機服務內容創新,農機服務鏈條由產中耕、種、收、植保,向產前農資供應、種子處理、育秧服務和產后糧食干燥延伸,實現全產業鏈糧食增產減損機械化作業服務。依托“互聯網+農機”推進業態創新,提升信息化水平,改進跨區機收作業方式,提高供需對接效率,減少空跑等待時間,實現作物及時收割。利用高素質農民培育項目,組織開展專業農機手培訓行動。統籌農機職業院校、骨干農機企業、農機合作社等社會化服務組織,以及農機使用一線“土專家”等專業化力量,形成培訓合力,提高機手增產減損操作技能。

3.5 改善農機作業條件和應急能力

針對丘陵山區“小散偏”地塊機械化進地難、種植難和收獲難等問題,推動將農田建設“宜機化”放在更加突出位置,對零散、異形、坡度較大的田塊進行“小并大、短變長、彎變直、陡變緩”改造,使得農田適宜農機通過和作業,努力解決地理因素形成的農機作業難,避免種不上、收不了、損失大的問題。建立完善規模化、標準化洪澇災害、作物倒伏、病蟲草害等農業災害機械化搶災救災機制,制定農機化防災救災應急預案,完善防災減災機械化技術措施,加強對倒伏、濕地等受災作物收獲機械的研發,增加應急救災適用機具儲備,根據災情迅速調度農機,及時搶種搶收。

4 結束語

我國糧食增產減損機械化技術和措施不斷完善,為糧食安全提供了重要支撐,種植、田間管理、收獲和烘干等環節的增產減損機械化技術日益更新,糧食增產減損潛力仍舊很大。分產業、分作物、分環節、分區域不斷挖掘、完善機械化促進糧食增產減損關鍵技術措施,持續推動我國糧食增產減損機械化技術推廣應用,為我國糧食安全提供堅實機械化技術支撐保障。