水稻側深施肥技術與裝置

趙 晉,黃 赟,陳長卿,翁曉星,朱建錫,白治峰,夏琪瑋,王孔儉

(1.金華市農業科學研究院,浙江 金華 321000; 2.浙江星萊和農業裝備有限公司,浙江 金華 321300)

0 引言

中國統計年鑒顯示,在糧食作物播種面積中,2019年水稻播種面積占比約為25.6%,為2 969.4萬hm2,產量持續超過2億t,占據糧食總產量的31.6%,屬于重要的糧食作物。在水稻的種植過程中,施用化肥是其中的重要環節,能夠促進水稻產量的提高[1]。中國統計年鑒顯示,我國化肥需求量大,2019年農用化肥施用已達5 403.6萬t,是重要的農業投入品。

水稻對于肥料養分的需求因生長階段的不同而變化,按照其需肥規律施用,可分為基肥、返青肥、分蘗肥、穗肥和粒肥,肥料施用環節多、工作量大[2]。一直以來,人工拋灑或機器噴灑是施肥作業中最常見的方式,這種方式往往需要大量的肥料,肥料撒落于土層表面,尤其是人工方式時常造成分布不均勻,各區域內的秧苗或種子吸收的肥量不盡相同,導致水稻植株在莖稈高矮、分蘗數量、結穗大小方面存在差異,從而對產量產生影響[3]。此外,溶解在水中的肥料會隨著生產過程排水流入周邊水系,進而對生產和生活用水造成污染。因此,有效、精準地使用肥料,在提倡生態環境保護、綠色可持續發展的今天,顯得尤為重要。

隨著肥料高效利用技術和自動化技術的發展,以及施肥模式的不斷探索更新,依托機械裝備可以實現對肥料的精確、定位施用,以此最大限度發揮肥料效能,改善化肥過量使用的現狀,提高農業生產要素利用率,減少生產投入,提升生產效益。

1 側深施肥技術

水稻側深施肥技術融合了農機、農藝,是指在水稻機械插秧或直播的同時,將肥料定位、定量、同步施于秧苗或種子側下方泥土中,施肥深度30~50 mm,肥料與秧苗或種子間距40~50 mm[4-5]。由于肥料埋于土層中,可延緩其分解速度,而且肥料與水稻根系距離較近,可促進根系吸收肥料養分,水稻前期生長所需的基肥、返青肥、分蘗肥只需一次作業即可完成,減少了勞動強度,對比傳統撒播模式,應用側深施肥技術可節約20%的肥量,有效提高了肥料利用率和有效分蘗數,產量可增加7%~8%,特別是在低溫年、冷水田、土地排水不良等情況下,增產效果顯著[6]。此外,側深施肥技術對農田生態環境可帶來積極作用。以往,水稻種植普遍采用整地-上水-施肥-泡田-排水-插秧的步驟,傳統施肥方式使得肥料更多地位于田塊表層,由此造成大量的肥料因排水而流失,也對周邊水系造成污染[7]。采用機插秧同步側深施肥技術后,可以減少排水這一步驟,極大程度避免了肥料的浪費,同時雜草生長又因為田塊表層沒有肥料而受阻,促使除草劑使用減少,進一步減少化學藥劑對土壤、水體的污染,在2018年農業農村部公布的10項重大引領性農業技術中,該技術位列其中,近幾年在我國各地得到重點推廣。

2 研究現狀

水稻種植主要集中在亞洲,育苗移栽應用廣泛,對于側深施肥技術和配套裝置的研究更為深入。日本自20世紀70年代起開始了相關的研究工作,如今已形成了較為成熟的應用體系,久保田、井關、洋馬等農機企業均針對各自生產的插秧機開發了系列產品,并應用在乘坐式插秧機上。據統計,2010年已有40%以上的高速插秧機具備側深施肥功能,其中8行插秧機中應用比例最高,4行插秧機中應用比例最低,6行插秧機居中,占比分別為70%、30%和55%[8]。國內對于側深施肥技術的研究雖然較日本更早,但受限于當時的研發生產能力,相關技術模式并不成熟,深施肥效果無法保證,因而未能將該項技術推廣開來,進展極為緩慢。20世紀末期,國內科研機構加大了研究力度,富來威、久富、星萊和等農機企業相繼推出帶側深施肥裝置的高速插秧機。

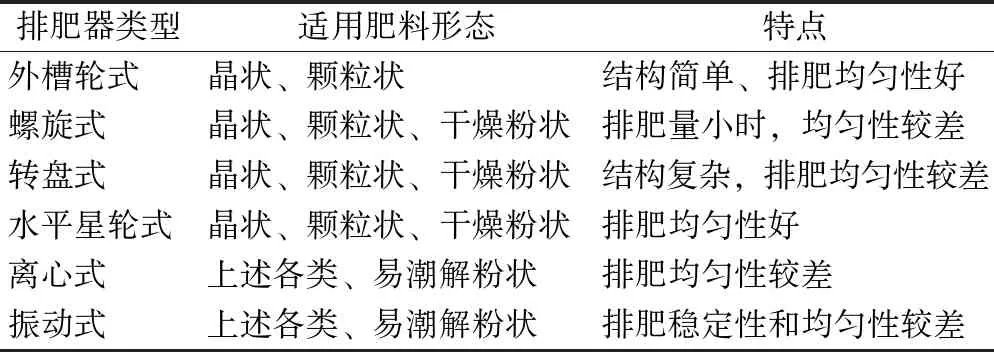

排肥器作為施肥裝置的關鍵部件,對肥料排放的穩定性、均勻性起著重要作用,結構形式多樣,適用于固體肥料,形態有所不同(表1),但當肥料含水率過大時均存在黏堵現象,易出現斷條,影響施肥作業效果[9-10]。而在側深施肥裝置中多以外槽輪式、螺旋式為主,為減少肥料堵塞,通常選用顆粒狀肥料,粒徑為2~5 mm,具有不易捏碎、吸濕少、不黏、不結塊的特點[11]。依據施肥動力方式,可分為氣吹式和螺旋推進式。

表1 國內常用排肥器對比Tab.1 Comparison of commonly used fertilizer apparatus

2.1 氣吹式側深施肥裝置

氣吹式側深施肥裝置或稱風送式側深施肥裝置,多采用槽輪式排肥器,利用風機產生的風壓為肥料輸送提供空氣動力,作業時,排肥器在機械傳動驅動下,將肥箱中的肥料輸送至排肥管中,在氣流和自身重力的雙重作用下,肥料顆粒沿著排肥管均勻下落至指定位置,深施肥作業進而完成。采用這種排肥方式所施的肥料呈連續性條狀,目前應用最為廣泛,然而其未能滿足變量施肥的要求,且當插秧機停止前進或轉彎時仍會繼持續排肥,存在局部肥料過多的情況,對施肥精準性方面有一定影響[4]。

由于使用環境的影響,空氣濕度較大,肥料極易發生潮解,潮解后的肥料流動性差,容易黏附在排肥管路上,甚至造成堵塞,不僅影響施肥均勻性,而且嚴重影響作業效率。根據走訪發現,發生擁堵現象主要有兩處位置:一處是在排肥管口,因其貼近于水田表面,易倒灌入泥水溶解肥料而受堵;另一處在肥箱下肥口,排肥器與肥箱間存在一定的縫隙,肥料顆粒在下落過程中受到碾壓而粉碎,遇到水汽易結塊而堵肥。另外,施肥完成后若未將肥料溝及時覆土刮平槽,容易使肥料裸露或浮于水面,無法充分發揮深施肥效果。

左興建[4]設計的水稻側深精準施肥裝置,利用施肥控制器和車載控制終端,將施肥量與插秧機前進速度進行匹配,以此實現施肥量的實時調整。王金峰等[12]設計的水田側深施肥裝置,施肥量的控制依靠調整肥槽有效工作長度完成,利用毛刷刮除肥槽內多余的肥料,利用圓盤頂出式結構將肥槽內的肥料強制頂出,以此解決肥料潮解黏堵排肥器的情況。雷小龍等[13]設計了螺旋組合式供肥裝置,排肥輪采用傾斜螺旋狀型孔結構,數量根據排肥量在一定范圍內可調節,肥料適應性強。

2.2 螺旋推進式側深施肥裝置

螺旋推進式側深施肥裝置采用螺旋式排肥器,利用電機驅動螺桿完成肥料的縱向輸送。該結構可以防止肥料堆積架空,提高肥料流動性,緩解了排肥口易堵肥、泥水易倒灌的問題,但是部分粉化受潮的肥料仍會粘附在螺旋葉片上,一定程度上影響肥料的順利排放,部件可靠性也有待提高。

陳長海[14]研制的水稻側深施肥機,將插秧機發動機作為螺旋攪龍式排肥器的動力源,實現插秧、施肥聯動,排肥量由螺旋轉速控制,排肥穩定性有待提高。楊欣倫[15]設計的側深施肥裝置,利用橫向、縱向螺旋鋼絲完成肥料輸送,采用多葉片組合的肥量調節裝置,操作簡單、排肥穩定。陳雄飛等[16]設計了由輸送螺旋和排肥螺旋組成的兩級螺旋排肥裝置,排肥效果較好,對肥料形態要求不高,適應性較強。

3 展望

當前精準農業發展迅速,對肥料施用的精準程度提出更高要求。相較于傳統施肥方式,側深施肥技術雖能一定程度上減少化肥施用量,但不同區域內的土壤肥力存在差異,條狀施肥仍存在一定浪費,因此,通過結合空間技術、傳感器技術、定位技術等現代信息技術,依據實際土壤肥力變量施用化肥,可進一步提高實現肥料利用率,配套的變量側深施肥裝置及其控制系統將是今后研究的主要方向。

水稻生產具有很強的緊迫性,同時作業環境復雜,為保障作業有序高效進行,應加強排肥器、齒輪、傳動軸、傳感器等關鍵部件的工作可靠性,優化其強度、耐磨損程度,降低平均故障時間,以提升側深施肥裝置整體的可靠性,進一步保證排肥量穩定性、均勻性,以及各行肥量一致性。同時結合輕量化設計理念,減輕作業時插秧機下陷程度,提升整機通過性能。進一步優化排肥器、肥箱、輸肥管等的結構,加強防潮解、緩釋技術等化肥生產工藝的創新,以避免肥料堵塞,也將促進側深施肥技術的應用普及。

4 結束語

在水稻生產管理中,采用帶有側深施肥裝置的水稻插秧機不僅可以提高工作效率、節約用肥成本,還能保護生態環境、促進增產豐收,對于提高水稻生產機械化水平起到積極的推動作用。當前各地正全面開展“化肥減量增效”行動,在現有水稻側深施肥技術的示范推廣基礎上,進一步加大該技術裝置的應用推廣力度,可以更好地促進農業朝著綠色可持續方向發展。