祁連山中東段地區斷層構造和構造變形特征研究

周 琳 李長軍 李 君 莊文泉

1 中國地震局第二監測中心,西安市西影路316號,710054

祁連山構造帶中東段地區的斷層結構、動力學機制及地震危險性一直是地學工作者關注的焦點。前人已從歷史地震、滑動速率和地震危險性等方面進行大量研究。祁連山構造帶中東段除具有明顯的地殼縮短現象以外,同時存在十分顯著的左旋走滑運動,且其運動幅度在空間分布上極不均勻。該地區晚第四紀滑動速率仍存在較大爭議,國內學者研究結果表明[1-4],祁連山構造帶中東段地區斷裂帶的滑動速率并未達到國外部分研究數值(大于等于10 mm/a),且自西向東具有一定的變化性。祁連山中東段地區斷裂系統的空間展布、運動特征及深部斷裂的精細分布研究仍存在不足,同時區域活動斷裂的滑動速率研究結果存在分歧,需要結合地震學資料進行分析。

本文對祁連山中東段及周邊2009-01~2018-12中小地震進行重新定位,通過多條小震剖面刻畫研究區多條斷裂的空間展布形態、斷裂深部產狀和主要活動斷裂性質,結合區域應力場結果,分析祁連山構造帶中東段地區的地震動力學特征,為地震危險性評估和動力學研究提供基礎資料。

1 研究區概況

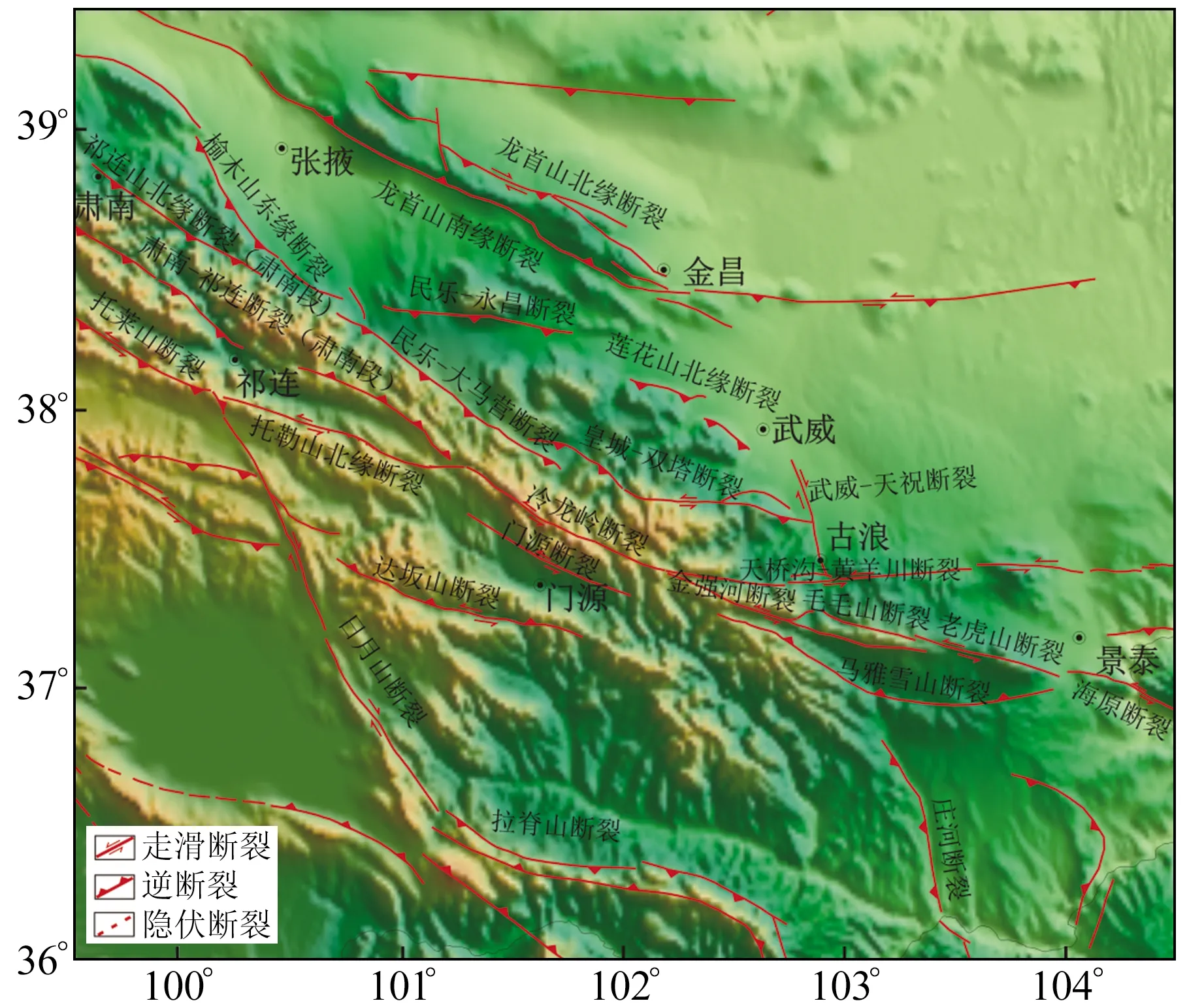

祁連山構造帶中東段地區處于青藏高原東北緣(圖1),北部為阿拉善地塊,東部為鄂爾多斯地塊,南部為西秦嶺褶皺帶,內部多條斷裂交錯,主要發震斷層包括龍首山斷裂、皇城-雙塔斷裂、天橋溝-黃羊川斷裂、老虎山-毛毛山斷裂等。斷裂性質基本上以左旋走滑性質為主,并兼具一定的逆沖性質[5],是我國構造活動和地震活動最強烈的地區之一。

圖1 研究區主要斷裂Fig.1 The main faults of the studied area

祁連山中東段活動斷裂主要位于青藏高原東北緣,晚第四紀以來表現為整體活動性強、地震活動頻度高且強度大的特點。龍首山斷裂帶是河西走廊與阿拉善地塊之間的分界斷裂之一,可分為龍首山北緣斷裂和龍首山南緣斷裂,兩條斷裂帶在深部存在一定關聯性[6],1974年山丹7級地震可能是龍首山斷裂帶兩側斷裂共同作用的結果。冷龍嶺斷裂長約120 km,晚第四紀主要表現為左旋走滑運動,局部兼具傾滑分量,2016年門源6.4級地震就發生在該斷層北側。皇城-雙塔斷裂是祁連山中東段重要的活動斷裂之一,全長141 km,傾向SW,該斷裂東、西兩側地震活動具有明顯差異。西段以逆沖運動為主,東段以局部拉張運動為主,中段為高角度、以右旋為主兼具正斷的斷裂[7]。天橋溝-黃羊川斷裂為近東西走向,長約120~146 km,活動性質為左旋走滑兼具傾滑分量,在晚更新世尤其是全新世以來構造活動強烈,但長期以來無地表破裂型歷史地震發生,全新世以來平均滑動速率為3.5 mm/a。武威-天祝斷裂長約100 km,走向340°,傾向SW,傾角45°~80°,具有擠壓逆沖兼右旋走滑特征,該斷裂主要為隱伏斷裂,為逆走滑型,1927年古浪地震時該斷裂具有活動表現,沿斷裂存在地震形變帶[8]。金強河斷裂東段(金強河段)傾向NE,傾角50°~70°,左旋走滑為主兼具傾滑分量。毛毛山斷裂活動性自東向西逐漸減弱。老虎山斷裂傾向NE,全長78 km,為全新世活動斷裂,曾發生1888年景泰6級和1992年景泰-天祝6.2級地震[8]。

2 地震雙差定位

使用雙差定位方法[9]對祁連山中東段地區2009-01~2018-12期間M≥1.0中小地震進行重新定位。震相報告數據來自中國地震臺網中心全國地震編目系統,雙差定位方法中使用的速度模型參考祁連山中東段地區深地震測深剖面等研究結果[10-11]。重新定位后,均方根殘差由0.679 s下降到0.517 s,EW方向、NS方向和UD方向的定位誤差平均值分別為0.125 km、0.160 km、0.632 km。

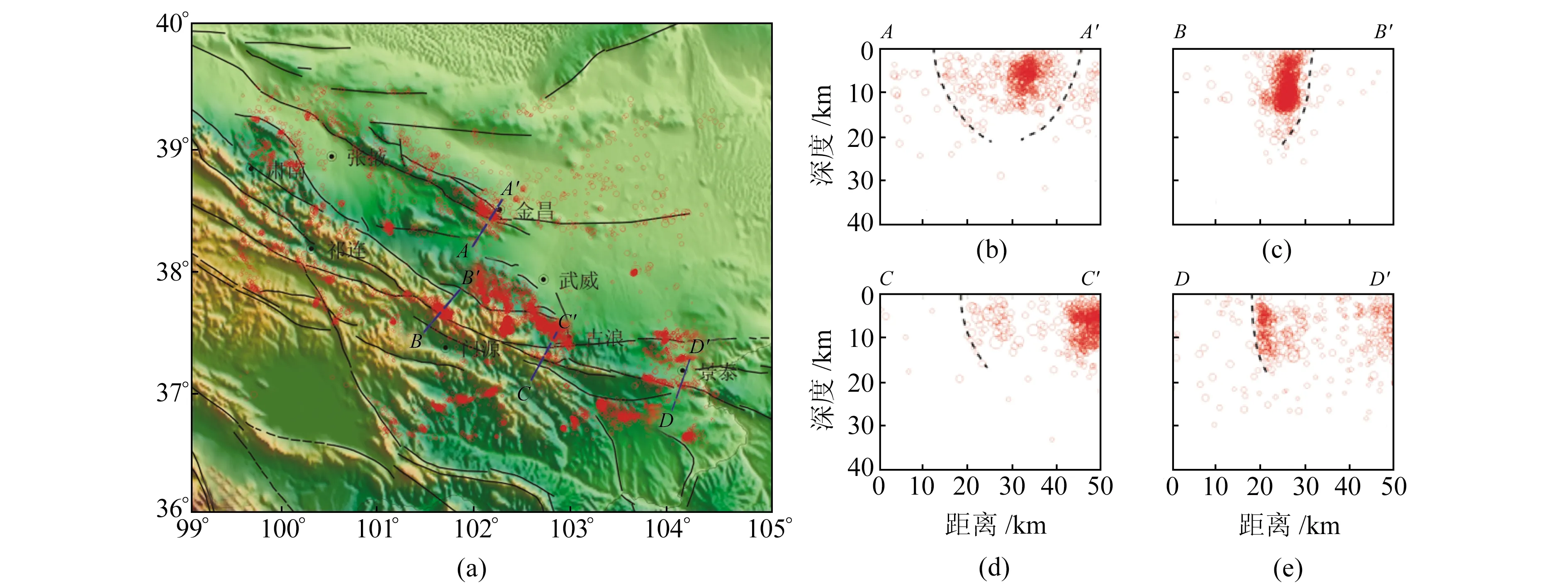

從圖2可以看出,重新定位后,祁連山中東段地區中小地震震中分布更加集中,呈條帶狀分布在斷裂帶兩側區域, 102°E以東地震分布更加密集(圖2(a))。龍首山北緣斷裂和南緣斷裂均有地震分布,但北緣斷裂地震分布更多,龍首山斷裂東段與河西堡-四道山斷裂交匯處小震頻發;民樂-永昌斷裂地震分布較少,民樂-大馬營斷裂幾乎無地震分布;托勒山北緣斷裂與冷龍嶺斷裂交匯處地震分布密集,冷龍嶺斷裂北側有小震(主要為門源6.4級地震的余震)分布; “古浪窗”為古浪8.0級特大地震形成的地震活動相對獨立區域,位于祁連山構造帶和海原斷裂帶交匯區,重新定位后“古浪窗”走向為北西向,長約100 km,主要分布在皇城-雙塔斷裂兩側,形成一條NW走向的地震帶。在102°E附近,冷龍嶺斷裂向東分為天橋溝-黃羊川斷裂和金強河斷裂,北側天橋溝-黃羊川斷裂近10 a來中小地震分布較少,存在明顯的地震空區現象;南側小震活動主要沿金強河斷裂東段呈條帶狀分布,毛毛山斷裂地震分布較少。103.5°E向東分出3條斷裂帶,北側白墩子斷裂地震分布密集;中間五佛寺斷裂西段地震呈條帶狀分布,推測可能為隱伏斷裂;南側老虎山斷裂東段與海原斷裂交匯處中小地震分布集中,呈條帶狀。中小地震重新定位結果顯示,民樂-大馬營斷裂、天橋溝-黃羊川斷裂、金強河斷裂西段和毛毛山斷裂存在明顯的地震空區現象。

圖2 雙差定位后震中分布及不同剖面震源深度分布Fig.2 Epicenter distribution after double-difference earthquake location and focal depth distribution along different profiles

從震源深度剖面可以看出,祁連山中東段震源深度主要分布在2~20 km。震源深度自西向東逐漸增大,102.5°E以東區域深度大于20 km的地震頻發。橫切龍首山斷裂的重定位后深度剖面顯示,中小地震震源深度形成一個明顯的上寬下窄的倒三角形(圖2(b));門源地震余震震源深度呈連續狀態展布于5~15 km,傾向SW(圖2(c));金強河斷裂東段地震活動性強,傾向NE,傾角較高(圖2(d));老虎山斷裂東段地震活動性強,傾向NE,深部呈近垂直產狀(圖2(e))。

3 震源區構造應力場

本文搜集到祁連山中東段地區3級以上地震震源機制解78個[12],將震源機制解數據分為9個網格,通過MSATSI軟件包[13]計算78個地震的應力張量,得到祁連山中東段地區震源區構造應力場(圖3)。

滑動速率資料來自文獻[14]圖3 M≥3地震震源機制解及應力場分布Fig.3 Focal mechanisms of M≥3 earthquakes and distribution of stress field

祁連山中東段地區震源機制解類型以走滑型地震和逆沖兼走滑型地震為主,中強地震主要發生在祁連山塊體和阿拉善塊體邊界地帶。桃花拉山-阿右旗斷裂、龍首山北緣斷裂自西向東呈現一條NW向的中強地震帶,主要為走滑、逆沖型地震。河西堡-四道山斷裂東段以逆走滑型地震為主,托勒山北緣斷裂以逆沖走滑型地震為主。102°E以東中強地震主要分布在“古浪窗”內,沿皇城-雙塔斷裂分布,主要為走滑和逆沖型地震。天橋溝-黃羊川斷裂作為阿拉善地塊與青藏地塊之間的重要構造邊界,具有較強活動性,其在青藏高原東北部相對于阿拉善地塊向北東方向擠壓中具有重要的邊界調整作用,但近10 a來該斷裂附近中強地震較少。武威-天祝斷裂以逆走滑型地震為主,金強河斷裂東段主要為走滑型地震,老虎山斷裂附近的震源機制解為走滑兼逆沖性質,海原斷裂西段地震類型以逆沖型為主。祁連山中東段地區主壓應力方向為NE-NEE,自西向東順時針旋轉。在102°E以東區域,祁連-海原斷裂從較為平直單一的冷龍嶺斷裂轉換為南、北兩條弧形斷裂帶,兩條分支斷裂帶滑動速率(2~3 mm/a、3~5 mm/a)之和與冷龍嶺段滑動速率(4~5 mm/a)相當。祁連-海原斷裂自西向東滑動速率遞減,可能是其與東緣各分支走滑斷裂發生構造轉換所致。

祁連山中東段地區是青藏高原東北緣與阿拉善地塊、鄂爾多斯地塊之間的復雜邊界地帶。祁連山中東段向NE方向的斜向擠壓逆沖作用受到東側鄂爾多斯和北側阿拉善剛性塊體阻擋,形成一系列以擠壓和走滑性質為主的斷裂帶,主要呈現山體兩側向山前盆地雙向逆沖、山體內部發育逆走滑斷裂。近10 a來祁連山中東段地區中小地震頻發,在102°E附近,冷龍嶺斷裂向東分為南北兩條弧形斷裂帶,分別為天橋溝-黃羊川斷裂和金強河斷裂;103.5°E向東分為3條斷裂帶,中間的五佛寺斷裂西段地震呈條帶狀分布,推測可能為隱伏斷裂。中小地震重新定位結果顯示,民樂-大馬營斷裂、天橋溝-黃羊川斷裂、金強河斷裂西段和毛毛山斷裂存在明顯的地震空區現象。沿龍首山北緣斷裂北側自西向東呈現一個NW向中強地震條帶,祁連山中東段NE方向的斜向擠壓逆沖作用可能已經影響到阿拉善地塊西南緣。

4 結 語

通過對祁連山中東段地區中小地震重定位結果、震源區應力場進行分析,結合前人對該區域構造活動特征方面的研究成果,得到以下結論:

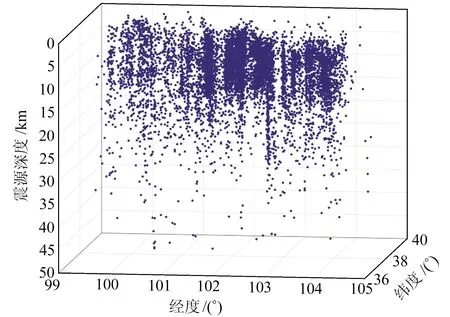

1)祁連山中東段震源深度主要分布在2~20 km范圍內,民樂-大馬營斷裂、天橋溝-黃羊川斷裂、金強河斷裂西段及毛毛山斷裂存在明顯的地震空區現象。龍首山斷裂震源深度分布呈上寬下窄的倒三角形。冷龍嶺斷裂北側主要為門源6.4級地震的余震,震源深度為5~15 km,傾向SW;“古浪窗”中小地震主要沿皇城-雙塔斷裂分布,形成近100 km長、走向NW的地震條帶;金強河斷裂東段地震活動性強,傾向NE,傾角較高;老虎山斷裂東段地震活動性強,傾向NE,深部呈近垂直產狀。祁連山中東段地區震源深度自西向東遞增(圖4),推測祁連山東段地區更深部可能已發生構造活動。

圖4 祁連山中東段重定位后震源深度分布Fig.4 Distribution of focal depth after relocation of the middle-east Qilian mountain

2)祁連山中東段地區主壓應力方向為NE-NEE向。龍首山北緣斷裂自西向東呈現一個NW向的中強地震條帶(以走滑、逆沖型地震為主),“古浪窗”地區中強地震主要為走滑和逆沖性質,天橋溝-黃羊川斷裂近10 a來地震活動性較弱。武威-天祝斷裂以逆走滑型地震為主,金強河斷裂東段主要為走滑性質,老虎山斷裂中強地震為走滑兼逆沖性質,海原斷裂西段地震類型以逆沖為主。

3)祁連山中東段NE向的斜向擠壓逆沖作用受到東側鄂爾多斯和北側阿拉善剛性塊體阻擋,形成一系列以擠壓和走滑性質為主的斷裂帶。在102°E附近,冷龍嶺斷裂向東分為天橋溝-黃羊川斷裂和金強河斷裂,兩條分支斷裂帶滑動速率(2~3 mm/a、3~5 mm/a)之和與冷龍嶺段滑動速率(4~5 mm/a)相當。103.5°E以東小震沿3條分支斷層分布,具有明顯條帶狀,中間的五佛寺斷裂西段地震呈條帶狀分布,推測可能為隱伏斷裂。祁連-海原斷裂自西向東滑動速率遞減,可能是其與東緣的各分支走滑斷裂發生構造轉換所致。沿祁連山中東段地區一系列走滑斷裂與前緣逆沖斷裂的組合破裂是青藏高原北東向擠出的一種重要的構造變形調節模式。