住房市場剛需和改善購房人群區位與屬性偏好分析

——以廣州市為例

畢京愷

(重慶大學管理科學與房地產學院,重慶 400045)

0 引言

隨著城市化進程不斷深入,越來越多的農村人口轉化為城市人口,第一代“進城者”由在農村從事農業轉為在城市非農業生產,這部分人群在城市中沒有住房,與當地無房者一并成為剛需人群;而另一部分本地有房者則選擇更換房產,以滿足其更高的住房需求,稱為改善換房人群。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的出臺標志著未來大灣區產業、經濟、就業、技術等方面進一步集聚。廣州是粵港澳大灣區的核心城市,隨著粵港澳大灣區整體經濟的不斷發展,人口的流入勢必會引發住房問題,包括但不限于無房者首次置業問題及有房者改善換房問題。

本文的研究對象為廣州市二手房市場,研究期為2013年2月1日至2016年4月30日。數據集包括在研究期內的10078條二手房交易數據,數據來源為某上市房地產中介公司,包括交易房產的基本屬性及買家的購房目的、交易屬性(付款方式、成交單價、成交面積)。首次置業人群所購房產均價為18 678元/m2,而改善換房人群所購房產均價為24 155元/m2,顯著高于首次置業均價。

1 購房區位分析

房價受眾多因素影響,其中區位是至關重要的因素。老三區(越秀、海珠、荔灣)和天河區是廣州人口密度最大的4個區,而在廣州二手房均價中,老三區和天河區仍是廣州二手房均價最高的4個區。廣州房價與人口的分布關系一定程度上印證了房價與人口集聚分布具有趨同性,但并非完全同步,房價高值往往與人口集聚高值錯開而分布在其周圍。總體而言,老三區與天河區的二手房均價與其人口密度排名相同,具有趨同性;而天河區的人口密度比海珠區小0.03萬人/km2,但其二手房均價卻比海珠區高13 783元。故人口高值在老三區,而房價高值在天河區,體現了房價高值與人口集聚高值錯開的現象。

本節通過平均最近鄰、方向分布及核密度分析法分析首次置業、改善換房人群購房位置的空間分布和聚集特征。

1.1 平均最近鄰

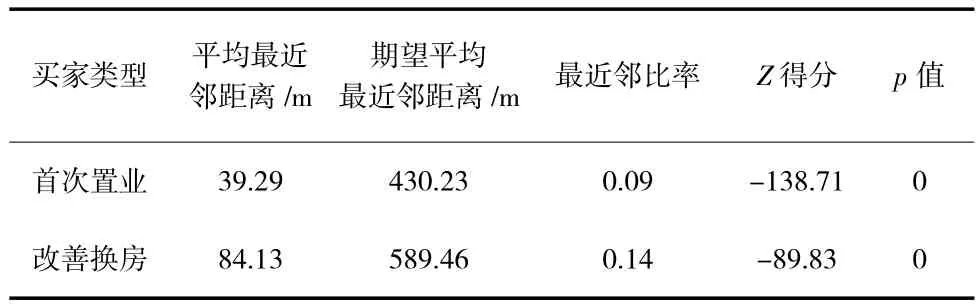

對首次置業與改善換房買家購房POI的平均最近鄰距離、期望平均最近鄰距離進行統計檢驗,如表1所示。

表1 平均最近鄰分析結果

由表1可知,首次置業買家與改善換房買家的購房POI區位總體呈現空間集聚特征;就平均最近鄰距離而言,改善換房買家購房區位的平均最近鄰距離高于首次置業買家,則改善換房買家購房區位的空間分布相對離散。

1.2 方向分布

標準差橢圓(Standard deviation ellipse)是空間統計方法中揭示經濟空間分布特征的方法。標準差橢圓以中心、長軸、短軸、方位角為基本參數。橢圓以空間分布均衡中心為圓心,以方位角表示其方向,長軸、短軸表示要素分布在空間中的方向以及離散程度。其中標準差橢圓的圓心通過POI點位的算術平均中心進行計算。

由標準差橢圓分析可知(見圖1),首次置業買家與改善換房買家的購房區位中心均在老三區及天河區。不同的是首次置業買家的購房區位在空間上呈“西北-東南”的分布趨勢,而改善換房買家的購房區位的分布呈現各向同性。

圖1 首次置業、改善換房買家分布標準差橢圓

比改善換房買家更偏好在遠離市中心的區購房,偏好的方向為“西北-東南”,即番禺區、白云區方向。改善換房買家偏好老三區及天河區。

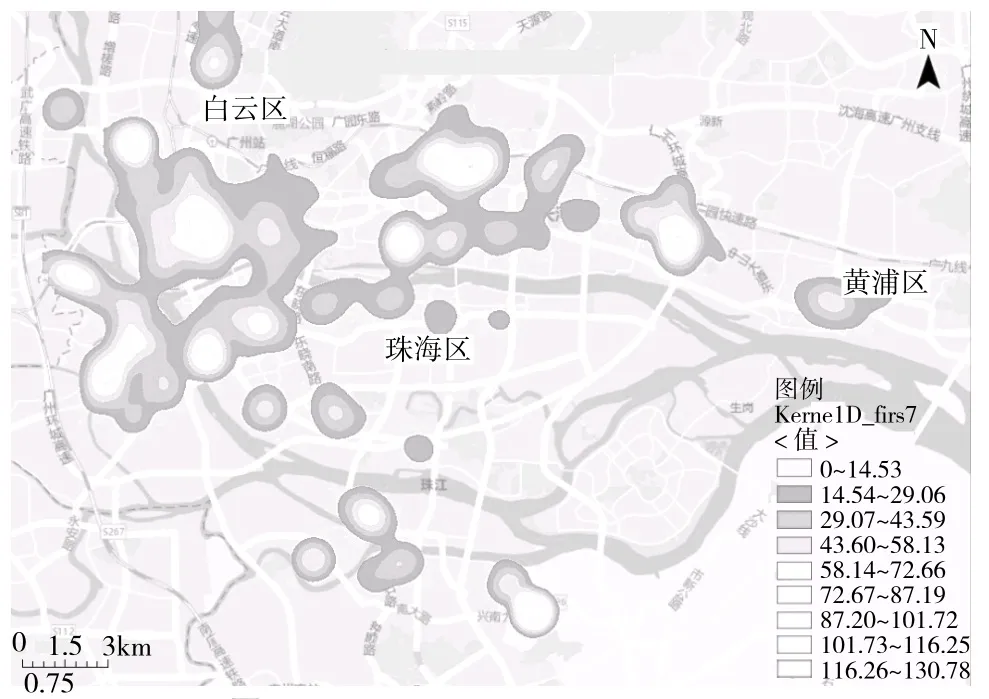

1.3 核密度分析

由圖2可知,首次置業買家主要聚集在老三區、天河區4個區,以及白云區、黃浦區、番禺區靠近核心4個區的位置,并在遠離核心區的花都區、增城區形成副中心。細部來看首次置業買家主要集中在海珠路片區。區域特點為:地鐵1號線和6號線穿過,緊鄰人民高架路,交通便利;附近有廣州第三中學等中小學,教育資源豐富;附近有廣州市第一人民醫院等數所醫院,醫療資源豐富;靠近人民公園、中山紀念堂,環境優美,距離市中心CBD較近。中山大道中片區、興南大道片區區域特點為:教育資源、醫療資源不多但齊全,附近有1~2個商業中心,距離市中心CBD較遠。

圖2 首次置業買家核密度細部分析

通過對比首次置業買家與改善換房買家核密度細部圖可知:大部分在首次置業買家核密度圖中高密度的區位,在改善換房買家核密度圖中變為低密度區位。數據集中改善換房買家為首次置業買家數量的1/3。在首次置業買家核密度圖中低密度的天壽路片區,在改善換房買家核密度圖中變為高密度區位。結合數據集中改善換房買家數量的減少,說明這種現象是由于改善換房買家的偏好而出現,即改善換房買家相比首次置業買家更偏好壽路片區。

2 偏好分析

2.1 研究方法——特征價格法

為分析不同購買目的買家對不同房產屬性的偏好差異,本文采用的研究方法為特征價格法。通過特征價格可分析房產各特征(屬性)給不同購買目的買家帶來的效用,即市場均衡時,不同購買目的買家對于房產各特征的偏好與需求差異。以二手房成交價格作為被解釋變量,以房產屬性作為解釋變量,運用多元回歸的方法,可通過解釋變量的系數得知此房產屬性對于買家的特征價格,即買家對于此房產屬性的偏好,通過對不同購買目的的買家進行分類回歸、比較,即可得知不同購買目的買家對于不同房產屬性的偏好差異。通過對房產與POI點位的空間距離進行回歸,得到不同買家對于房產空間位置的偏好差異。

2.2 描述性統計分析與回歸分析

分別對首次置業、改善換房、投資型的二手房買家建立回歸模型,以二手房成交單價為被解釋變量,以房產區位屬性、房產其他屬性為解釋變量進行多元回歸分析,依據特征價格理論,解釋變量的系數即為市場均衡下,買家對此特征的需求價格。首次置業、改善換房、投資型買家的樣本數及模型的擬合優度如表2所示,模型的擬合優度在60%左右,達到特征價格模型的一般解釋力度。

表2 首次置業、改善換房購房區位特征價格回歸

2.3 回歸結果

由表2可知,在區位偏好方面,首次置業、改善換房、投資型買家均偏好距離商業中心近,特別是投資型買家、改善換房買家相對于首次置業買家更看重房產與商業中心的距離。

在學校偏好方面,首次置業人群相比改善換房人群更偏好房產與小學的距離近,回歸結果中房產與中學、幼兒園的距離近不會提高房價,可能的原因是中學的入學通常是由小學對口直升,小升初由小學決定。所以首次置業買家看重房產與小學的距離。改善換房買家更看重與江邊的距離。

以天河區為基準,得到其他區相對于天河區的特征價格。分析可知,對于首次置業、改善換房買家,房產在越秀區與天河區無差異,其次偏好海珠區、荔灣區,再次偏好其他區。相較首次置業買家,改善換房買家對位于天河區、越秀區的房產付出了更高的價格。投資型買家對房產位于天河區付出更高價格,相對而言,為其他區付出更低價格。

在房產屬性方面,不同購買目的人群的偏好大致相同。房產面積、電梯、商品房對于成交單價有正向影響,而頂樓屬性對成交單價有負向影響。對于改善換房買家,首層對于成交單價有正向影響;對于首次置業買家,沒有房產證的房產(宅基地)對房產價格有負向影響。首次置業、投資人群對于頂樓給出的價格更低。通過常數項可知,改善換房、投資型人群購買房產的平均單價高于首次置業人群。

3 結語

由廣州市不同購買目的人群購房POI點位,通過平均最近鄰、方向分布分析及核密度分析,得到廣州市首次置業、改善換房人群購房區位的空間分布和聚集特征。

1)由平均最近鄰分析得出首次置業、改善換房買家購房時區位選擇呈聚集特征,且根據方向分布分析得到首次置業買家比改善換房買家的更偏好在遠離廣州市核心區的區購房,呈現“西北-東南”的分布趨勢。

2)由核密度分析得出改善換房人群更加聚集在廣州的核心區,即老三區與天河區;細部上看,相較首次置業人群,改善換房人群偏好距離城市CBD較遠但環境優美、商業配套、基礎設施完善的天壽路片區;首次置業人群偏好距離城市CBD較近且醫療、教育資源豐富的老城區,或者距離CBD較遠,醫療、教育資源不多但齊全的片區。

3)回歸分析得出首次置業人群、投資人群在購房時更重視房產與小學的距離;而改善換房人群更重視周邊的環境及商業配套;改善換房、投資人群愿意為天河區的房產付出更高的價格。

根據以上結論,建議如下:首次置業人群占總置業人群的70%,而首次置業人群偏好附近教育、醫療資源豐富、距離城市CBD近的房產。政府可在城市副中心或非核心區設立經濟發展區,吸引企業入駐,同時加大對于副中心或非核心區的教育、醫療、基礎設施資源的投入,從而吸引部分首次置業人群,疏解老城區的人口壓力,發揮核心區的溢出效應,促進廣州市整體協調發展。