重復經顱磁刺激對癌痛患者的鎮痛效果研究

隨著腫瘤發病率的增加,癌癥已成為我國人群死亡的首要原因和主要公共健康問題。根據國家癌癥中心《2015中國癌癥統計數據》數據顯示:我國每年約有429萬癌癥新發患者,其中約160萬的癌癥患者能夠存活5年以上

。隨著癌癥患者生存期的延長,癌癥患者的生活質量不得不成為我們廣大醫生考慮的一大問題。據研究報道,在新確診的腫瘤患者中,至少有25%~30%的患者伴發癌痛,而晚期腫瘤患者疼痛的發生率更是高達80%

。癌痛不僅影響患者的睡眠及日常生活,也對其心理、情緒等造成困擾,嚴重降低了患者的生活質量。目前臨床上通過WHO建議的三階梯藥物止痛療法,雖能一定程度上緩解腫瘤患者的癥狀,但據WHO 《全球癌癥報告2014》調查顯示仍有45%的腫瘤病人疼痛未得到有效控制

。因此,尋找新型癌痛治療方式已成為當前急需解決的關鍵科學問題。重復經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)近年來在疼痛方面的應用越來越廣泛,如治療神經病理性疼痛、炎性疼痛、慢性肌骨疼痛等

。由于癌痛是一種混合性疼痛,疼痛性質不同于常見的炎性疼痛或神經病理性疼痛

,rTMS是否對癌痛同樣有效目前尚未見臨床報道。因此,本研究通過隨機對照臨床試驗,探討rTMS對癌痛患者的止痛效果,以期為rTMS在癌痛患者中的應用提供臨床依據。

觀察組患者手術時間為(112.6±52.8)min,長于參考組患者;術中出血量為(1241±448)ml,多于參考組患者,差異具有統計學意義,p<0.05。詳細數據如表2所示。

1 資料與方法

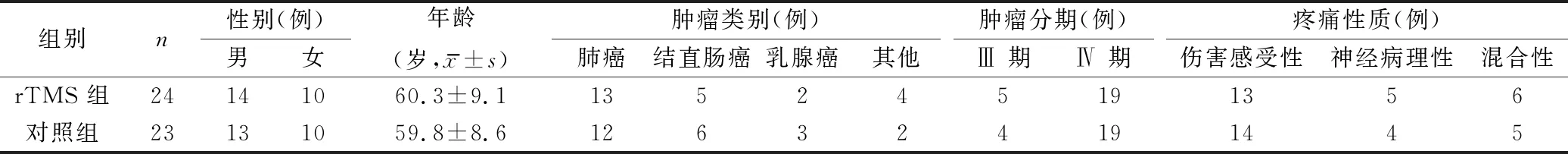

1.1 一般資料 納入2020年1月~2021年9月我院診治的50名癌痛患者。納入標準: 經病理或細胞學活檢確診為惡性腫瘤;伴隨有疼痛癥狀,經腫瘤科醫生確診為癌性疼痛;中重度以上疼痛,NRS評分≥4分;年齡在18~70歲;意識清醒,能配合評估疼痛嚴重程度;預計生存期超過3個月;完成知情同意書,自愿參與本研究者。排除標準: 腦腫瘤患者;既往有癲癇發作史;體內植入心臟起搏器、支架及其他金屬;其他疾病引起的疼痛;有精神疾病的患者。將患者隨機分為rTMS組和對照組各25名。經2周治療后,rTMS組1名患者、對照組2名患者治療期間因個人原因(病情進展加重、疫情原因無法來院隨訪等)中途退出本研究,本研究最終納入rTMS組患者24名、對照組23名。2組患者在性別、年齡、腫瘤類型、腫瘤分期、疼痛性質等方面無統計學差異,具有可比性,見表1。

1.2 方法 2組均按照“WHO疼痛三階梯”用藥原則給予止痛治療

。為方便統計癌痛病人服用藥物的劑量變化,本研究主要采用嗎啡控釋片或羥考酮緩釋片進行常規止痛治療。在常規藥物止痛的基礎上,2組患者進行rTMS治療。刺激儀器采用YRDCCY-Ⅰ型刺激儀和“8”字形線圈(武漢依瑞德公司)。刺激參數參照以往指南推薦方案,具體如下:刺激部位,左側背外側前額葉(Dorsolateral Prefrontal Cortex,DLPFC);刺激頻率,10Hz;刺激強度,80%靜息運動閾值,15個脈沖序列(1.5 s),間隔3 s (共1500脈沖)。對照組患者用同樣的刺激線圈進行假刺激治療,但無磁刺激輸出(只發出同樣的聲音,線圈平面與患者頭皮垂直放置)。2組患者每天刺激1次,每周5d,共治療2周。

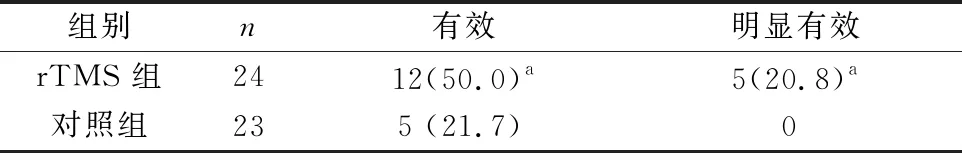

1.3 評定標準 本研究主要評估指標采用數字評價量表(numberical rating scale,NRS)疼痛評分。參照國際指南標準,將NRS疼痛評分較治療前緩解30%以上定義為有效,50%以上為明顯有效

。統計各組患者2周后治療有效率和疼痛程度的差異。本研究的次要評估指標為患者口服嗎啡等效劑量(Oral morphine equivalent,OME)和生活質量的差異。OME的計算方法參照以往文獻報道

: 口服羥可酮轉換為1∶1.5,靜脈注射嗎啡為1∶3轉換為口服嗎啡的使用劑量;OME值越大,代表患者服用的止痛藥物劑量越大。生活質量量表采用WHO生存質量測定簡表(WHO quulity of life sale,WHOQL-BREF)

,包含軀體生理功能、心理、社會關系和環境功能四個領域,總分100分,分值越大,代表生活質量越高。

2)綜合土地利用動態度,表示某一研究樣區土地利用的整體動態[10],其值越大,說明區域土地利用變化越劇烈,反之變化越弱。圖2為巢湖流域綜合土地利用動態變化圖。

目前我國腫瘤患者數量日益增多,雖通過規范化的WHO三階梯止痛治療可有效緩解癌痛,但仍有一半左右的患者的疼痛沒有得到有效治療。針對癌痛療效欠佳現象,目前臨床上一般通過提高鎮痛藥物的使用量,除此之外尚缺乏其他有效輔助手段

。增加止痛藥物劑量又會明顯增加藥物的毒副作用,如非甾體類藥物會導致胃腸道粘膜損傷,阿片類藥物存在嘔吐、便秘、呼吸抑制等毒副作用,因此尋找癌痛新型輔助治療方式具有重要的臨床意義。本研究通過臨床隨機對照試驗,首次證實了rTMS可以有效緩解癌痛患者的疼痛程度,降低止痛藥物的使用劑量以及提高腫瘤的生活質量。本研究的臨床發現將對當前癌痛患者的康復治療提供一定的臨床依據。

2 結果

在47名參與者中,rTMS組有3名患者自訴在刺激過程中出現短暫的頭皮麻木或面部肌肉抽搐,整個治療過程中均未觀察到嚴重的不良事件,如癲癇、腦卒中、腫瘤腦轉移等。治療前,2組患者NRS、OME、WHOQL-BREF總分比較差異均無統計學意義。經2周治療后,rTMS組患者的NRS評分均較治療前及對照組治療后明顯降低(

<0.05),對照組治療前后比較差異無統計學意義。治療后,2組患者的OME均較治療前有所增加(

<0.05),但rTMS組的增加劑量要明顯低于對照組(

<0.05)。治療后,2組患者WHOQL-BREF總分均較治療前明顯提高(

<0.05),但rTMS組更高于對照組(

<0.05),見表2。

和“司米模式”相近的體驗式營銷模式,不勝枚舉。包括重慶未來之家家居有限公司掌門人馬易打造的“體驗式營銷”——買家具也可“上身試”,大膽提出了“試穿”概念,為家具營銷翻開了嶄新的一頁。

3 討論

現階段,隨著社會經濟的不斷增長,人們的經濟狀況也得到了極大的改善,因此越來越重視對孩子的消費,給予其充足的零花錢。但是,由于當前很多學校以及家庭,并沒有重視起對高中生的理財、消費觀念的教育,導致很多學生沒有管理自己零花錢的意識,不珍惜父母所給予的零花錢,進而出現盲目消費的現象。這正是當前高中生缺乏正確的理財以及消費觀念的表現。

經2周治療后,rTMS組的治療有效率及明顯有效率明顯高于對照組(

<0.05),見表3。

近年來,rTMS逐漸成為一種安全有效的疼痛治療工具,用于多種疼痛的康復治療,如纖維肌痛,脊髓損傷,偏頭痛,神經性疼痛和復雜的區域疼痛綜合征等

。但癌痛相對于其他常見疼痛,有著更復雜的發病機制,如癌細胞侵犯骨組織、壓迫周圍神經或血管、腫瘤生長導致的器官包膜擴張、癌細胞侵犯周圍軟組織導致粘連、炎癥等

。從病理生理機制方面來考慮,癌痛是一種包含有傷害感受性疼痛、神經病理性疼痛、慢性精神性疼痛等疼痛種類的混合型疼痛

。因此,癌痛相較于其他疼痛類型,治療難度更高,效果更差

。

目前臨床上尚未見到rTMS治療癌痛患者的臨床報道,可能原因在于rTMS的禁忌癥包括惡性腫瘤患者。但惡性腫瘤患者僅為rTMS治療的相對禁忌癥,主要考慮腫瘤患者個體情況較復雜,可能會有增加誘發癲癇發作或腫瘤腦轉移的風險,故在患者獲益不明確的情況下,被列為了rTMS的相對禁忌癥。本研究納入的患者多為晚期腫瘤患者,已存在多處器官轉移,且為放療或化療術后,后期可選擇的治療手段非常有限。疼痛作為此類患者的主要功能障礙,常規止痛藥物又存在療效欠佳的問題,采用一些緩和治療手段對此類患者有著明顯益處。目前臨床上,國內康復科電刺激治療同樣為惡性腫瘤患者的治療相對禁忌癥參考文獻,但國外已有較多低頻電刺激治療癌痛的報道

,美國國家綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)指南的成人癌癥疼痛潛在非藥物干預措施列表中同樣包括了經皮神經電刺激治療

。因此,在保證安全的前提下,率先探索rTMS是否對癌痛具有鎮痛效果具有一定的臨床指導意義。本研究的結果發現rTMS組治療后的疼痛強度比基線降低了2.5分,明顯高于對照的1.22分。同時,我們還發現DLPFC-rTMS刺激可以減少癌痛患者阿片類藥物的使用量;且在治療期間,所有患者均未發生明顯不良反應(癲癇發作、腫瘤腦轉移等)。上述結果揭示了rTMS可能是未來臨床治療癌痛的一種新型輔助治療手段。但我們同樣認為,rTMS治療癌痛應嚴格把握適應癥,本研究將腫瘤腦轉移的患者作為排除標準,以降低癲癇發生的可能性,未來還需更多的大樣本臨床研究來驗證rTMS治療癌痛的安全性。

目前rTMS治療疼痛的刺激方式主要采用高頻刺激、靶點位于M1區或者左側背外側前額葉

。對于疼痛治療靶點的選擇,大多數研究常選用M1區,近年來少部分研究開始探索背外側前額葉

。本研究中,我們同樣選擇了高頻刺激(10Hz),刺激部位位于左側背外側前額葉,發現背外側前額葉的鎮痛效果在癌痛患者中有著較好的臨床療效。對于癌痛患者,結合本研究結果,我們更傾向于推薦刺激左側背外側前額葉。因為癌痛患者常合并焦慮和抑郁癥狀,有文獻報道上述情緒問題的發病率高達40%左右

,而左側背外側前額葉是目前指南推薦的治療重癥抑郁的刺激靶點

。目前尚未見到刺激M1區可以明顯改善患者情緒的文獻報道。本研究中通過刺激背外側前額葉,通過WHO-BREF量表中的軀體功能和心理功能評分,可以明顯改善患者的心理功能和軀體功能。以上結果,說明DLPFC刺激既可以緩解患者的疼痛,又可以改善患者的情緒障礙,可能是癌痛患者比較理想的刺激靶點。

綜上所述,本研究首次采用隨機對照研究的方法,對癌痛患者采用rTMS治療,證實該治療有助于減輕患者的疼痛強度、降低患者阿片類止痛藥物的使用量以及改善生活質量。本研究作為一項探索性試驗,試驗設計為單中心、非盲法評估,且未對患者的情緒問題與癌痛緩解之間的關系進行進一步分析。未來多中心、大樣本的臨床研究可進一步就rTMS刺激的靶點、頻率、安全性以及合并情緒問題進行詳細探討,為晚期癌痛患者的鎮痛治療提供一種有效的輔助治療手段。

[1] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015 [J].CA Cancer J Clin, 2016,66(2): 115-132.

[2] Neufeld NJ, Elnahal SM, and Alvarez RH. Cancer pain: a review of epidemiology, clinical quality and value impact [J].Future Oncol, 2017,13(9): 833-841.

[3] McGuire S. World Cancer Report 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, WHO Press, 2015[J].Adv Nutr, 2016,7(2): 418-419.

[4] 沙娟娟,翟潔敏,姚力,等.重復經顱磁刺激聯合加巴噴丁治療原發性三叉神經痛的療效及安全性評估[J].中國康復,2020,35(6):321-324.

[5] 張仁剛,王鳳怡,張嘉祺,等.重復經顱磁刺激改善脊髓損傷患者神經病理性疼痛療效的系統評價[J].中華物理醫學與康復雜志,2021,43(7):645-649.

[6] 裴倩,黃強,郭險峰.重復經顱磁刺激治療神經病理性疼痛的臨床研究進展[J].中華物理醫學與康復雜志,2021,43(11):1053-1056.

[7] Mercadante S, Portenoy RK. Understanding the Chameleonic Breakthrough Cancer Pain[J]. Drugs, 2021, 81(6): 411-418.

[8] Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines[J]. Ann Oncol, 2018, 29(S4): 166-191.

[9] Dworkin RH, Turk DC, Farrar JT, et al. Core outcome measures for chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations[J]. Pain, 2005,113(6):9-19.

[10] Bandieri E, Romero M, Ripamonti CI, et al. Randomized trial of low-dose morphine versus weak opioids in moderate cancer pain. j clin oncol 2016, 34(5):436-442.

[11] Nooraie H, Tabibian M. Quality of Life in the Decayed Historic Areas of Isfahan (DHI) Using the World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL-BREF)[J]. Applied Research in Quality of Life, 2012, 7(4):371-390.

[12] 李琳,馮智英. 鞘內藥物輸注治療中重度癌痛的研究進展[J]. 中華醫學雜志, 2021, 101(43):3604-3608.

[13] Che X, Cash R, Luo X, et al. High-frequency rTMS over the dorsolateral prefrontal cortex on chronic and provoked pain: A systematic review and meta-analysis[J]. Brain Stimulation, 2021,14(1): 1135-1146.

[14] Zhang C, Xiao J, Yu Z, et al. Cancer pain management and the roles of pharmacists in China[J]. International Journal of Clinical Pharmacy, 2021,43(9):383-385.

[15] Robb K, Oxberry SG, Bennett MI, et al. A cochrane systematic review of transcutaneous electrical nerve stimulation for cancer pain[J]. J Pain Symptom Manage, 2009,37(3):746.

[16] Swarm RA, Dans M. NCCN Frameworks for Resource Stratification of NCCN Guidelines: Adult Cancer Pain and Palliative Care [J]. J Natl Compr Canc Netw, 2018, 16(5S): 628-631.

[17] Scherrer J F, Salas J, Grucza R, et al. Depression and Buprenorphine Treatment in Patients with Non-cancer Pain and Prescription Opioid Dependence without Comorbid Substance Use Disorders[J]. Journal of Affective Disorders, 2021, 278(Suppl 1):563-569.

[18] Tarique P, Mark S, George B, et al. The Clinical TMS Society Consensus Review and Treatment Recommendations for TMS Therapy for Major Depressive Disorder[J]. Brain Stimulation, 2016, 9(3):336-346.