鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》的藝術內涵與演奏分析

王湘瑩

摘 要:丁善德是中國當代著名作曲家、鋼琴家、音樂教育家,自1949年回國后長期執教于上海音樂學院,他譜寫的大量優秀作品深受音樂演奏者與學習者的喜愛。在他創作的大量鋼琴獨奏曲中,《新疆舞曲》系列作品以清晰的結構、精美的和聲、獨特的音程設置、濃郁的民族特點脫穎而出。本文以《第二新疆舞曲》為研究對象,從背景、手法及技巧等方面全方位、多角度地對藝術內涵以及演奏展開分析。

關鍵詞:丁善德;鋼琴獨奏曲;《第二新疆舞曲》

一、作品簡介

(一)作曲家簡介

丁善德,江蘇昆山人,我國當代著名鋼琴家、作曲家、理論家、教育家。在他一生創作的大量音樂作品中,最具代表性的為鋼琴獨奏曲,其中以《新疆舞曲》系列作品最為突出。丁善德先生的創作風格與其成長環境以及教育背景有著密切的聯系,留學歸國后丁善德先生積極采用新的作曲技術與中國音樂相結合,在其獨具特色的創作理念影響下體現出強烈的民族性與時代性相融合的特征。

(二)創作背景簡介

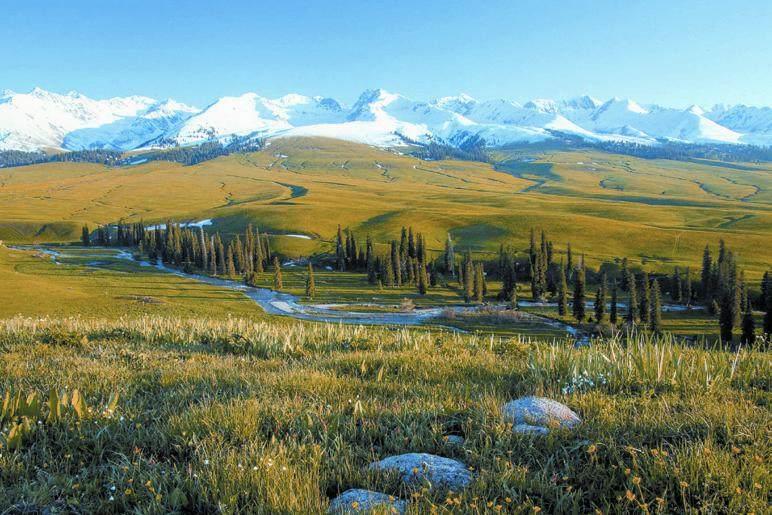

新疆是我國少數民族聚集的重要居住地之一,千百年歷史的進程中留下了許許多多民族的智慧結晶,形成了豐富多彩的民族文化,如獨具特色的新疆音樂文化。新疆音樂文化中的民歌與打擊樂極具生活氣息和少數民族風采,丁善德先生在《第二新疆舞曲》的創作中,便將展現新疆美好生活的優美曲調作為素材,沿用新疆民歌短小精練、手鼓伴奏的特點,展現出具有濃烈民族氣息的作品。與此同時,他還采用了富有民族特征的結構,結合民族音樂曲調,采用固定音型律動化的模式,在三行樂譜的寫作形式中體現出獨具匠心的藝術特征,一經首演,就獲得了廣泛認可,成為眾多優秀鋼琴獨奏曲中極具中國風韻的作品之一。

二、鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》的藝術內涵

(一)基本情緒和音樂風格

音樂情緒是音樂中最為感性且大眾化的內容,聽眾在欣賞音樂的過程中最能直接感受的便是作品中的基本情緒。音樂的基本情緒建立在聽眾內心的感覺基礎上,依靠單純的感官體驗形成,無須經過理性判斷。因此情緒表現越鮮明的音樂,人們的接納性越強。作品《第二新疆舞曲》正是如此,流淌的音樂中鮮明的情緒特征容易被聽眾理解,形成情感共鳴。眾所周知,新疆人民能歌善舞,熱情好客,在音樂中常用歡快的切分音節奏,配合熱烈的氣氛來展開,并常常使用手鼓作為伴奏樂器。因此在作品所有的伴奏聲部中,作曲家丁善德先生巧妙地大量運用二度或三度的音程關系以及切分手法來模擬手鼓伴奏的音響效果。

如果說一首作品的基本情緒決定了音樂的基本格調,那么風格體系則決定了同種基本格調的不同類型。因此在眾多新疆音調的采用以及創作中,《新疆舞曲》系列能夠脫穎而出正是這個原因。不同的風格體系又決定了風格的體現,在本首作品中作曲家在充分把握新疆特色音調的基礎上,采用與漢族音樂文化相結合的創作手法,充分表現出人民歡慶的熱鬧場面。切分節奏是新疆音樂常用的特色節奏型,而四二拍的拍子類型的音樂是漢族人民日常音樂中多采用的節奏型。采用四二拍切分節奏,能夠營造出熱情洋溢的畫面感,仿佛一個維吾爾族姑娘拿著手鼓腳踏節拍翩翩起舞。

(二)審美內涵與文化功能

美學界對于美的來源眾說紛紜,但唯一公認的是藝術美不是自然生成的,而是人為主觀加工創造得來的。因此音樂美同樣是音樂家在主觀能動性下創造性的勞動成果。音樂創作需要作曲家在聽覺空間中通過想象來幫助完成。心理學認為想象的獨立性和創造性是具有過程的,想象可以根據形成的特點分成“再造想象”和“創造想象”兩種。音樂家的想象創造一般是通過圍繞某一主題或某一聽覺材料展開的,這種創作屬于依據聽覺表象的參照所創作的再造想象。創造想象在表面上是由其他表象轉化為聽覺表象的過程,實際上與創作者的思維方式并沒有明確的因果關系。

鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》正是通過創造想象形成的。作品的主題樂思來源于獨具民族風韻的新疆音調,丁善德先生在此基礎上結合頗具特色的新疆民族伴奏樂器節拍特點,根據自己深厚的創作功底而譜成。音樂作品來源于作曲家的創作,同時作用于人的情感。鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》一經首演,深受大眾喜愛,作品的廣泛流傳進一步加深了人們對新疆民族音樂風格的理解。

值得一提的是,這首作品由蘇聯指揮家迪利濟耶夫改編為管弦樂流行于國外舞臺。《第二新疆舞曲》傳到國外后更加深了世界對中國的認識,也在一定程度上宣傳了博大精深的中華文化。

(三)藝術功能與人文價值

音樂的起源與勞動、宗教都有密不可分的關系,音樂從古至今就有教化、宣傳、教育、認識等作用,具有獨到的藝術功能與人文價值。鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》同樣如此。

《新疆舞曲》系列作品創作于20世紀50年代,《第一新疆舞曲》成形于中華人民共和國成立初期,作品為建國獻禮,表達人民歡天喜地、幸福興奮的心情。《第二新疆舞曲》成形于1953年,與《第一新疆舞曲》有所不同,丁善德先生在派內地青年官兵支援新疆后的一次文代會上結識了一位來自新疆的與會代表,代表提供給丁善德先生一段優美的曲調,這引發了丁先生的樂思,從而譜成了《第二新疆舞曲》。由于音樂創作總是反映了特定的歷史和社會狀況,人們通過音樂便可了解作品所處的原生狀態或社會環境,因此《第二新疆舞曲》在具有審美功能的同時,還具備獨特的認知功能。

音樂所具有的實用功能都在音樂之外,因此音樂作品是作為某種意義上的工具來展現其所具有的使用功能的。首先,音樂作為滿足人們審美需求的工具,是人們審美活動中直接需要并且直接指向的對象,在這種情況下自身具有不可替代的價值。《第二新疆舞曲》是丁善德先生按照新疆音樂的審美需要及規律來創作的,同時丁善德先生作為上海音樂學院的教師,同樣身負傳道授業解惑的職責,不僅要考慮保持作品原汁原味的“新疆”味道,還要考慮是否符合受眾群體的審美特征,這樣聽眾才能透過《第二新疆舞曲》去捕捉新疆音樂特點的精髓。其次,工具的特殊價值是無法取代的。《第二新疆舞曲》在此處可以作為教化或者宣傳的工具。譬如其中特殊的音調與節奏型——前十六后八、前八后十六、附點八分音符等,人們一聽到類似節奏音調音樂的第一反應即為這是新疆音樂或者這是維吾爾族音樂。

三、鋼琴獨奏曲《第二新疆舞曲》的演奏要點

(一)科學的觸鍵力度與速度

鋼琴以其寬廣的音域、多變的音色、豐富的表現力可與交響樂隊媲美,但是由于鋼琴琴鍵統一以槌擊弦的方式發聲,因此它的音色在本質上又是單一的。鋼琴音色的變化總的來說歸因于演奏家極端細膩的指觸差別。影響鋼琴音色的要素有以下六個:觸鍵弧度、觸鍵高度、觸鍵力度、觸鍵速度、觸鍵深度、觸鍵角度。由此可見優美而富于變化的音色是所有鋼琴家追求的目標。

其一,觸鍵力度。力度是一個常識問題,觸鍵力度即是力量越大聲音越響。在演奏本首作品時,我們究竟應該使用多大的力度才是合適的?作曲家在譜面作出詳細標識:p出現2次,mp出現11次,mf出現30次,f出現15次,ff出現3次,sf分別在第六頁、第十頁出現了6次和7次。以上數據可以清晰地看出作曲家整首作品要求的力度大致維持在mp~f之間。在mp~f之間的力度我們可以理解為手腕、手臂乃至全身重量完全直接且放松地集中在指尖自然落下。就p、mp輕的聲音而言,只需要我們將自然重量稍稍加以控制或者收一點就可以發出想要的輕的聲音。在第六頁和第十頁兩次集中出現大量的sf(突強)的標記,這時就要將手腕、手臂乃至全身重量完全直接地集中在指尖并且運用腰以及后背的力量在一瞬間送到指尖,此時所發出的音色就是sf所要求的突強的音色。

其二,觸鍵速度。音色的好壞跟觸鍵速度有很大的關系。觸鍵速度在鋼琴演奏中是一個較為獨特的問題,觸鍵速度永遠都不會嫌太快,無論是快速跑動還是優美歌唱。結合上述觸鍵力度來講,在不同力度要求下的觸鍵速度也是不一樣的。比如mp與mf的對比(參考5-8小節),在mp處想要演奏出音響效果我們需要手指像衣服掛在衣架上那樣掛在琴鍵上,不需要太多外力,只用手指摸著琴鍵彈奏;在mf處與mp處的區別首先在于是強拍強位上的一個二分音符及其延續,其次還是一個樂句結束前的小頂點,在這里我們不僅僅需要加快觸鍵速度,也需要抬起手指,給觸鍵速度一個助力達到mf所要求的音響效果,同時在快速觸鍵后不能迅速放松,否則四個小節的延音效果就不能夠完全展示出來。

(二)踏板的運用

踏板在鋼琴演奏過程中具有靈魂作用,一首作品的演奏加上踏板潤色能夠更加貼切地將音樂家的情感表現出來,也能使作品的演奏更具感染力。踏板分為三種:右邊踏板、中間踏板、左邊踏板。踏板的使用方法也有很多:顫音踏板、節奏踏板及音后踏板、音前踏板等。踏板踩下深淺不同分為全踏板、半踏板以及層次踏板。不同的踏板使用依據演奏情況而定,本文只論述節奏踏板、顫音踏板。

其一,節奏踏板。節奏踏板在不同的教材中有不同的名稱,也叫作“跳音踏板”“重音踏板”“直接踏板”。顧名思義,節奏踏板就是以凸顯音樂的節奏感、產生增加音量以及厚重的音響效果為主要作用,其豐富了作品演奏中的情感表達和色彩表現力度。在整首作品中最貼切、最標準的重音踏板的運用就是作品的結尾,7個sf的力度標記,在演奏的過程中手指與踏板同步進行,在踏板的加持下,低音八度與和弦無論是在音量上還是在氣勢上都會更加強勁,尤其是最后結尾的五度和八度就像是整個舞曲結束一個輝煌的亮相,在踏板作用下給人以氣勢磅礴的感覺。

除在明顯的重音標記下采用踏板之外,還有在節拍重音上的踏板。作品起始就有一個重拍重位的踏板運用,在音樂開始的第一個音作曲家給了我們一個在大字組E的低音,在這里必須加上一個踏板,原因有二:其一引起聽眾注意,告訴大家音樂開始了;其二符合新疆音樂律動的規律。這里的踏板運用就直接踩在第一個音上,手與踏板同落同起,在第二小節的后半拍有“>”重音標記,這里也是為了模仿新疆音樂伴奏所有樂器的特點。

其二,顫音踏板。顫音踏板也叫作抖動踏板,是一種節奏較快、動作較淺的踏板使用方法。在使用時應該注意制音器的抖動,頻率越快,音色越不容易混亂在一起,可以保持聲音的流暢與清晰。假如完全不使用踏板,整個音樂會非常干澀、生硬,沒有吸引力,并且失去了豐滿的特質;假如使用一小節一換的踏板節拍,就會使整個音樂的節奏、音色雜亂無章,分辨不出到底要給聽眾聽什么。為了使聽眾聽清楚每一個音,在整首作品出現八度、和弦的時候,我們都應該使用顫音踏板,每一拍都換踏板,致力于把每個音都清楚地展現出來。在這個時候采用顫音踏板是最為合適的。

四、結 語

《第二新疆舞曲》不僅是一首具有濃郁民族風格的作品,還是融合外來因素的優秀的鋼琴獨奏作品。作曲家在復調技術與民族音樂相結合的基礎上融合中西方音樂創作技法,讓世界以新的角度了解中國文化。從音樂美學的角度對《第二新疆舞曲》進行藝術功用特性分析,了解到作品受到人們喜愛的原因是它滿足了人們的聽覺審美需求。演奏分析從觸鍵與踏板兩個方面來論述作品二次創作過程中怎樣增強音樂感染力以及音樂表現力,同時體現出丁善德先生在創作中新穎的音樂構思,這對于我們理解學習《第二新疆舞曲》有更大的幫助。

(吉首大學音樂舞蹈學院)

參考文獻

[1] 張前,王次炤.音樂美學基礎[M].北京:人民音樂出版社,1992.

[2] 張前.音樂美學教程[M].上海:上海音樂出版社,2017.

[3] 趙曉生.鋼琴演奏之道(新版)[M].上海:上海音樂出版社,2020.

[4] 李蘭晶.丁善德兩首新疆舞曲之研究[D].濟南:山東師范大學,2009.