新時期電視綜藝節目形態的創新趨勢

肖 萌

新冠肺炎疫情暴發后,全球經濟受到極大影響,中國也迎來了巨大挑戰。對于傳媒業來說,經受了前所未有的考驗,電視媒體雖舉步維艱但仍在前行。從另一個角度來看,“危”的另一面是“機”,疫情的沖擊也給電視行業帶來轉型升級的機遇。在經歷了疫情暴發初期的摸索調試后,電視綜藝節目開始穩步發展,涌現出多檔形式多變、形態創新且兼具社會價值與文化價值的爆款節目。進入后疫情時代,電視綜藝節目除持續輸出優質內容外,也在形態上不斷演化、進階,呈現出類型泛化、內容衍生、戲劇敘事、共情儀式的多元化演變態勢。

一、類型泛化:深度融合與垂直細分

節目形態是從樣式和操作的角度對節目的主要構成形式及播出狀態,包括節目外部特征和表現方式作出限定。節目類型則是從內容、功能和對象方面對節目進行劃分的。節目形態是處于節目類型之下的概念。當前,電視節目的類型邊界越來越模糊,各種類型之間嫁接、拼貼、融合,不斷衍生出新的節目形態。傳統的節目類型劃分方法逐漸不再適用,“泛文藝、泛資訊、泛知識”的類型泛化趨勢越發明顯。僅僅是選題和內容上的共享已經不能滿足觀眾對電視節目類型的審美需求。全媒體時代,網絡節目對電視節目生存空間的擠壓,迫使電視綜藝節目進一步挖掘形態創新的可能性。2020年之后的電視綜藝節目在形態演進上表現出更深入和全面的融合特征。“爆款”綜藝節目《乘風破浪的姐姐》和《披荊斬棘的哥哥》融合了真人秀、表演競技和紀錄片的節目形態,既全景式地記錄了嘉賓們的訓練活動和日常生活,又通過復雜的淘汰晉級規則的設計,展示出選秀競技類節目的戲劇性和激烈的矛盾沖突。泛知識類節目《國家寶藏》《典籍里的中國》《故事里的中國》采用多種藝術形式聚合的方式,融合了談話節目、舞臺戲劇、影視的節目形態,將“知識”轉化為“收視”,為傳統文化賦予新的時代內涵,引起觀眾的廣泛關注與持續討論。

“臺網聯動”的傳播趨勢日益加強,網絡綜藝節目與電視綜藝節目之間已無明顯界限。一方面,電視媒體不斷探索延伸熒屏空間的方法,大多數綜藝節目采用雙平臺的播出模式,加快了向網絡綜藝節目形態深度融合的進程。另一方面,網絡節目深挖小眾文化,潮流、說唱、街舞、樂隊等類型的圈層綜藝節目頻出爆款。但電視是大眾傳播媒介,在節目內容方面往往局限于大眾文化與主流文化范疇,很難徹底向網絡綜藝節目靠攏。電視綜藝節目要想尋求互補雙贏,需在形式上學習網絡綜藝節目靈活多樣、求新求變的優點,進一步加強類型的垂直細分,尋找差異,明確定位,瞄準受眾;從小切口入手,深入挖掘垂類內容,細分領域、細分技術、細分知識,放棄“大而全”,追求“小而專”,創造出更有特色的節目形態。例如,由嗶哩嗶哩出品的《百分之二的愛》是國內首檔流浪動物救助情感類真人秀節目,豆瓣評分8.9分,無一星差評,成功登陸江蘇衛視,是網絡綜藝轉電視綜藝的典型案例。這檔節目從流浪動物的視角切入,記錄發生在動物身上的各種故事,采用雙敘事模式,把流浪動物和義工聯系在一起,是對寵物類節目的一次垂直深耕,也是一次具有實驗性的形態創新示范。再如,北京衛視的《我在頤和園等你》是一檔園林文化類戶外綜藝節目,采用“明星+手藝人+帶貨達人”的形式,融入劇情設計和競技規則,強調“體驗”,既售賣了頤和園的文化商品,又讓頤和園的文化價值在新時代大放異彩。電視綜藝節目在傳統類型上進一步垂直細分,生產模式和傳播模式不斷重構,如職場代際類真人秀《花樣實習生》、場景闖關式人物訪談節目《追夢人之開合人生》、手作解密互動體驗秀《巧手神探》等。

二、內容衍生:空間再造與時限突破

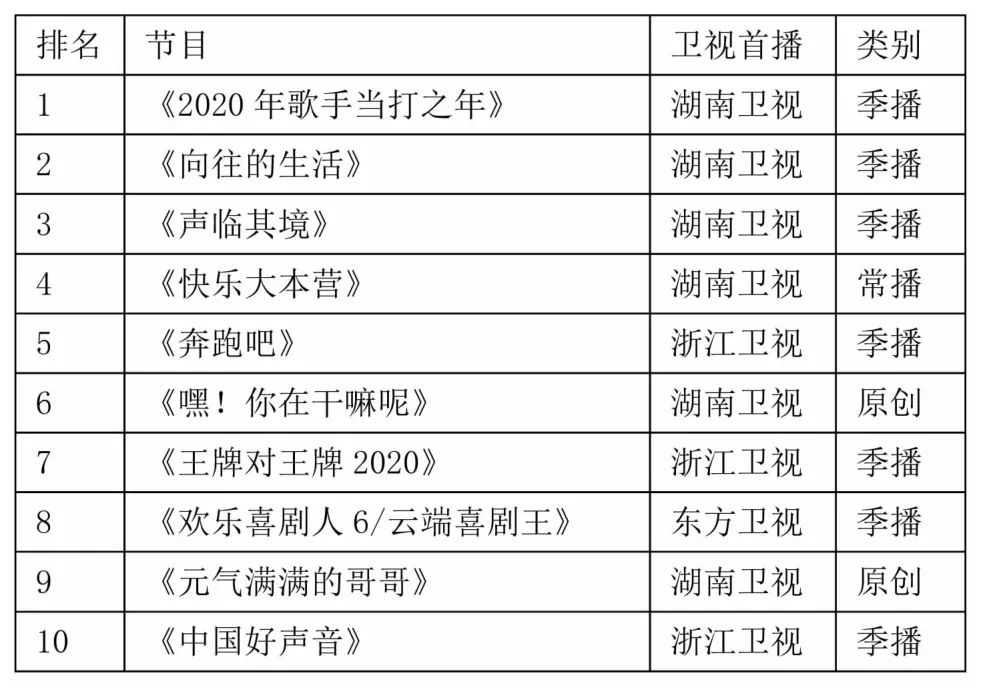

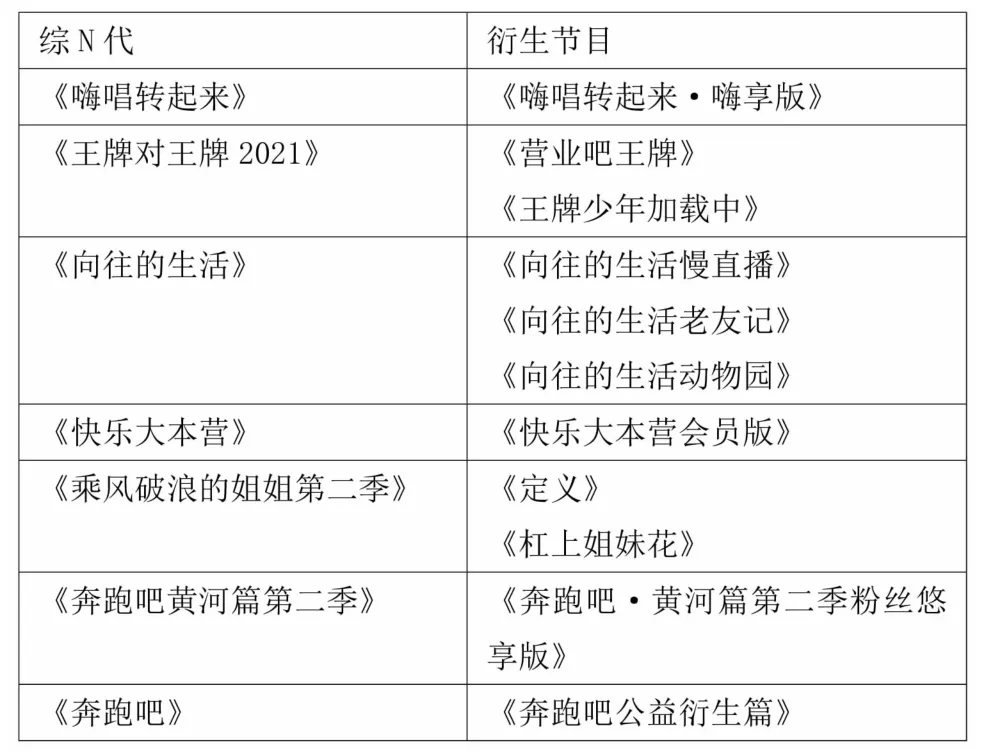

電視綜藝包括原創節目、季播節目和常播節目。據尼爾森(CCData)統計,2020年和2021年最受歡迎衛視頻道綜藝欄目前十名(如表1和表2所示)中,均僅有兩檔原創節目,其他均為常播節目和“綜N代”季播節目①。這些王牌節目和頭部綜藝節目具有品牌優勢,但也容易陷入形態固化和審美疲勞的困境。要想形成持續的收視刺激,給觀眾帶來新鮮感,衍生節目創作就成為一條有效路徑。如表3所示,2021年收視排名前十的“綜N代”季播節目均有衍生節目。由此可見,電視綜藝節目生產衍生內容已經成為一種常態化操作。

表1 2020年衛視綜藝欄目排名TOP10

表2 2021年衛視綜藝欄目排名TOP10

表3 2021年代表性“綜N代”衍生節目

一方面,衍生節目在題材角度和傳播渠道等方面大大拓展了綜藝節目的維度,通過多元內容的生產,突破了節目的物理空間限制,也沖破了節目時間的約束。《歌手》《聲臨其境》《快樂大本營》等游戲和表演競技類節目對于物理空間的呈現一般控制在演播室內。雖然這些節目也對舞臺前和舞臺后的空間聯系做過一些創新嘗試,但整體來看,效果還是非常有限,衍生節目則有效地解決了這一困境。《我就是演員》第三季衍生節目《演員成長日記》,將舞臺表演空間轉移到演員幕后的訓練與生活空間,豐富了真人秀的維度,提升了觀眾的體驗感和參與感。《中餐廳》的衍生節目《鮮廚100》則是將原節目的真實餐廳空間鏈接到衍生節目的演播室虛擬廚房。《乘風破浪的姐姐》的衍生節目《定義》,通過談話節目深化表演競技類節目的主題內涵,賦予了節目新的時代價值。這些衍生節目通過對節目物理空間的拓展,有效地充實了電視綜藝的內容,吸引了更廣泛的受眾,最大化地開發了欄目群的整體價值。

另一方面,衍生節目打破了綜藝節目的時間限制。有些衍生節目是原綜藝節目內容的補充,如《奔跑吧第四季粉絲悠享版》《極限挑戰第六季特約版》內容由節目正片未播出的花絮組成,突破了綜藝節目正片敘事時間的束縛。還有一類衍生節目是正片內容的延展,如《定義》利用談話節目中的第三方視角,展示了《乘風破浪的姐姐》選手們在節目中的另一面,用犀利的觀點持續引爆熱搜,拓展了正片的討論話題空間,賦予綜藝正片的另一重時間維度。無論是對空間的拓展還是對時間的突破,綜藝節目和衍生節目都在不斷尋求共建多樣化的形態創新,呈現一種整體的“增值美學”,以保證電視綜藝節目連續不斷的活力和生機。

三、戲劇敘事:多元場景與編劇思維

2021年5月31日,習近平總書記在主持十九屆中央政治局第三十次集體學習時強調,“講好中國故事,傳播好中國聲音。”如何講好故事,是電視文藝作品亟須解決的現實問題。“戲劇性問題是視聽藝術的基礎性、核心性問題之一。不同時期的綜藝節目都有意或無意間將戲劇性原則作為研創方案中必要的形式選擇。”②當下,文化類綜藝節目和演技類綜藝節目普遍采用戲劇化敘事方式,充分融合戲劇元素,展現出強烈的戲劇觀傾向,其他細分類型的綜藝節目也在往“泛劇情化”的方向轉變。

“場景”原指戲劇、電影、電視劇中的場面。美國傳播學者梅羅維茨認為:“場景不僅僅包含著物理意義上的時間和空間,同時還應包括在人接收到信息時所進行的個人活動以及個人情感,由這些因素共同組成了傳播意義上的場景。”③節目中的場景包含節目的內部場景和延伸場景,內部場景指節目中的時空、人物、情節等要素,延伸場景是從傳播出發,由內部場景延伸出的節目外的社交場景。場景的特征是虛擬和在場,能夠滿足受眾在不同場景中的需求與偏好。綜藝節目是一種綜合舞臺表演藝術,通過多元化場景建構的方式,將舞臺、情境、演員和觀眾這四個要素聯系在一起。中央廣播電視總臺的《典籍里的中國》每一集介紹一部中國優秀文化典籍,采用“戲劇+訪談+影視”的表現方式,利用先進的電視視聽技術,構建“歷史場景”“古今對話場景”和“談話場景”,營造“故事共同場”,讓古籍“活”起來,讓傳統文化“年輕”起來,展現了中國智慧,詮釋了中國精神,成為2021年上半年“現象級”“標桿式”的電視綜藝節目。《我家那閨女》《幸福三重奏》《閃閃發光的你》等觀察類綜藝節目,結合選手的“社交場景”“生活場景”和嘉賓演播室內的“觀察場景”,通過場景化敘事的手段,給觀眾帶來戲劇化體驗,既強調“在場”感,又突出了“陌生化”感受。

此外,“泛劇情化”已經成為綜藝節目創作的一個重要趨勢。綜藝節目融合影視劇的編劇思維,借鑒影視劇的創作原理,讓綜藝節目結合影視劇與電視節目的優勢,強調劇情的連續性、人物的飽滿性和影視的視聽體驗,進一步拓展電視綜藝的節目形態。用編劇思維方法創作,早期主要應用于《奔跑吧》和《極限挑戰》之類的戶外競技綜藝節目中,運用懸念、反轉、多線索、快節奏、強沖突等敘事手段和影視劇的拍攝、剪輯手法,給觀眾營造“追劇式”體驗。近幾年,這種創作方式逐漸輻射到所有類型的綜藝節目中。如《國家寶藏》《故事里的中國》《典籍里的中國》等文化類綜藝節目,從歷史和文化中挖掘中國故事,搭建歷史空間場景,塑造充滿張力和表現力的情節,對歷史進行合理虛構,通過演員戲劇表演的方式,引導觀眾的情緒,激活共同的文化記憶。《向往的生活》《中餐廳》等“慢綜藝”節目雖然弱化了戲劇情節,但同樣借鑒了戲劇編劇原則,將創作重點放在“人設”塑造上,通過人物推動內容,引導敘事。

四、共情儀式:互動程式與象征情境

研究電視節目形態,要從宏觀——中觀——微觀的理論框架入手。宏觀層面指具體的電視節目形態由基本的節目形態組成,中觀層面指電視節目模式由節目的模塊與環節構成,微觀層面指構成電視節目形態的最小單位是元素符號。當前的綜藝節目從宏觀層面已經表現出類型泛化、形態融合和內容衍生的特征,而中觀層面和微觀層面除了戲劇化敘事的傾向外,還表現出明顯的儀式化傳播趨勢。

“儀式的功能在于提供共同體驗的瞬間,激發、增強或重塑個體成員的集體意識和認同,促成其在信仰、情感和意愿上的高度一致,從而將個體整合到社會全體之中,維持并強化既有的社會秩序。”④儀式能夠建構集體認同,讓參與到儀式中的人無意識地轉化角色和空間,自覺地參與儀式中的故事共述、情感共鳴和思想共振。當前,通過儀式的建構來達到情感共鳴的創作手法普遍應用于電視節目中,綜藝節目尤甚。

在電視綜藝節目中,儀式建構主要通過節目互動程式和象征情境的設計達成。首先,獨具匠心的環節設計是構建儀式程式的重要方法之一。《國家寶藏》由“國寶紀錄短片+故事表演+談話+宣讀誓言”四個環節組成,每期推薦一個博物館的三件文物,國寶守護者手捧方印穿過觀眾席走上舞臺,演繹歷史故事,探尋國寶的前世今生,最后一起宣誓。無論是主持活動,還是表演和訪談,都充分展現了節目整體的互動性,將觀眾納入節目的儀式情境中,通過共享記憶達到情感共鳴。東方衛視的《中國夢之聲·我們的歌》是一檔“代際潮音競演”的歌唱競技真人秀節目,環節設計上重點表現“前輩歌手”和“新人歌手”的選擇配對。配對前盲猜,配對時隔開表演,配對后同時拿起話筒,整個過程充滿儀式感,烘托了節目的整體氛圍,強化了觀眾的代入感。

除了常見的節目類型,新冠肺炎疫情與5G技術的發展催生出如《嗨!你在干嘛呢》《天天云時間》《宅家點歌臺》等“云綜藝”,用視頻連線、Vlog分享等方式構建了多元、移動、社交的虛擬互動儀式場景。不同的人,在不同的空間,于同一時間,多屏聯動,共同建構一種“宅家”儀式,通過日常化的生活場景引發觀眾的共鳴。從奇觀化的舞臺敘事到原生態、紀實化、生活流的居家場景,從宏大敘事到回歸生活本真的私密環境,“云綜藝”通過互動儀式的建構真正讓綜藝從“大而全”走向“小而專”。

儀式最核心的特征是象征。《國家寶藏》中的方印、《朗讀者》舞臺中間的門都是象征符號的運用。除了物件道具,綜藝節目中也常利用象征情境來強化儀式感,如《國家寶藏》賦予參與者具有象征性的特定角色。主持人是“001號講解員”,博物館館長是“看門人”,表演嘉賓和專家是“守護者”。這些“角色”共同宣誓,充滿莊嚴感和儀式感。《典籍里的中國》中主持人穿越后與典籍作者的古今對話,《舞蹈風暴》中舞蹈動作被定格的瞬間,《歌手》《乘風破浪的姐姐》《演員請就位》等表演競技節目中充滿懸念的投票和淘汰情境,這些象征情境將節目的各種形態元素聚合在一起,不是說教式地灌輸,而是通過故事共述,讓觀眾沉浸在共情儀式建構的公共空間里,從而感知意義,接受節目傳遞的價值。

新時期的電視行業面臨變局與新機,危機時刻也有可能變為高光時刻,不變則退。電視綜藝節目的創作順應時代潮流,契合持續轉變的受眾需求,適應不斷進步的技術手段,展現出積極的形態演進態勢,也涌現出一批有價值的節目實踐樣本。綜藝節目形態的自我更新反過來也為電視節目生產注入生機,助力電視行業在后疫情時代“危中尋機”“轉危為機”,提升核心競爭力。

注釋:

①CCData網聯數科.收視盤點:2020年最受歡迎衛視頻道、電視劇、綜藝及晚會類節目收視盤點[EB/OL].流媒體網,2021-01-05.https://lmtw.com/mzw/content/detail/id/196460/keyword_id/-1.

②孔朝蓬,劉俊,戰迪.融媒時代傳媒藝術的戲劇性問題研究(筆談)[J].學習與探索,2020(03):125-140.

③[美]約書亞·梅羅維茨.消失的地域:電子媒介對社會行為的影響[M].肖志軍 譯.北京:清華大學出版社,2002:79.

④[法]愛彌爾·涂爾干.宗教生活的基本形式[M].渠東,汲喆 譯.上海:上海人民出版社,2006:8.