學會“用數學思考”,認識面積學習的支點

[摘? 要] 最美好的教學境界就是達到無為而治。怎樣才能達到這一境界呢?引領學生學會“用數學思考”就是很有效的切入口,因為“用數學思考”的本質就是學生在數學學習過程中所展露出的思考能力。為此,在“認識面積”教學中,教師就得強化教學各個細節,從而更理性地明確觀察,讓學生的學習思考有方向;還得引領學生積極經歷體驗活動,使得學習思考有過程;更要關注學生學習思維脈絡梳理,讓思考有經驗。以此助力有效數學學習的構建,助推數學核心素養的不斷積淀。

[關鍵詞] 用數學思考;認識面積;思考方向;經驗;過程

在數學教學中,最為核心的要素就是讓學生學會“用數學思考”。“用數學思考”就是用數學獨特的思維去看待數學知識的學習、建構過程。誠如美國學者Crows所說的那樣,用數學化、抽象化的觀點去研究問題,探尋問題解決的思維路徑。由此可以看出,引領學生“用數學思考”,就是研究認識面積和建構面積數學模型的思維方法、思維武器。同樣,也讓學生在相應的學習探究過程中感受思考的過程,形成思考的經驗,從而讓他們的思考力量無形提升。

[?]一、明確觀察,思考有方向

觀察是思考的基礎,也是確保知識積累變得豐厚的方法。故而,在“認識面積”一課教學中,教師就得重視觀察學習活動,并提前做好設計、規劃,讓學生有著更為明確的觀察角度,使得關于面積的學習思考有方向,不迷失,從而讓整個學習效率持續攀升。

師:有句這樣的諺語,人要(? ),樹要(? )。大家有沒有聽說過?

生:一個是臉,一個是皮。

師:真棒!那你們的學桌的“臉”在哪里呢?你能找出來與同桌一起摸一摸嗎?

(學生合作討論,得出學桌的“臉”就是桌面,并對桌面進行觸摸。)

生1:學桌的“臉”就是這個桌面,看上去是平平的,摸上去是滑滑的。

師:對!剛才說的臉、皮都是物體的表面。那你還能根據這個方法找一找其他物體的表面嗎?

生2:這個盒子是正方體,有6個面。

生3:這是個球,它有一個圓溜溜的面。

……

師:那物體的表面是不是都一樣大呢?

生4:當然不是,黑板的表面要比學桌的表面大,學桌的表面又比數學書的表面大得多。

生5:物體的表面不是統一的,是有大有小的。

師:你總結得很好,物體的表面是有大小的,我們用面積來表示物體表面的大小。下面請同學們分析一下我們生活中各種物體的面積的大小。

生6:教室地面的面積比學桌表面的面積大。

生7:文具盒上面的面積比數學書封面的面積小。

……

生8:老師!那畫在紙上的長方形、正方形也是有面積的嗎?

師:是的。現在就請你們畫一個正方形和一個長方形,用彩筆涂出它們的面積,并思考在此過程中你有什么發現?

(學生活動,用彩筆去涂長方形、正方形的面積。)

生9:我發現正方形的面積和長方形的面積不一樣大。

……

生10:我發現平面圖形的面積也是有大小的。

……

觀察是感知物體的表面大小和感知平面圖形的大小的第一體驗,也是學生能夠進行面積概念提煉的重要基礎。從案例教學中能夠看出,如果學生擁有一雙“數學的眼睛”,那么他們就能從現實世界中看到更多的數學現象,獲得更多的有關表面或圖形大小的數學體驗,從而為提煉面積概念注入更為豐富的學習感知,讓面積學習探究有方向,也有實效。

回顧案例,教者先從一則諺語入手,再引導學生去找一找身邊物體的“臉”,從中體會到物體的表面的意義,并在感知表面存在的形式中真正領悟到表面是有大小的,進而讓學生在對應的學習碰撞中自然地感悟出面積的含義。

緊接著,學生在觀察平面圖形的過程中,也就會很自然地聯系前面學習的經驗,感悟出平面圖形的大小,并在學習感知、思維不停交互中真正初建面積的概念。

[?]二、經歷活動,思考有過程

讓學生真正學習好面積的概念,理解面積的本質,教師就得教會學生去思考,就得給他們一個經歷學習思考的必然體驗之旅。所以,在“認識面積”教學的第二階段教師還得為學生搭建一個個研究學習活動的平臺,讓他們在真真切切的實驗中形成更為豐厚的感知,在扎扎實實地做中感悟面積的本質。當然,教師還得注意到課堂教學時空不是無限的,這就需要教師給予學生更多的學習爭辯、反思等學習機會,以實現學習思考的合理碰撞,使整個學習思考有著一個清晰的過程。

師:自行畫一組圖形,并把它們的面積進行涂色。

學生進行自主畫圖、涂面積學習活動。

……

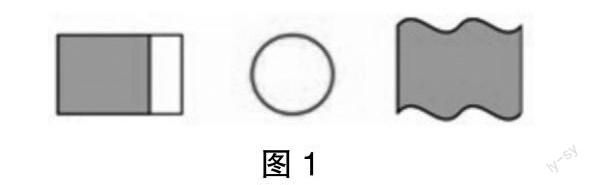

師:這是老師涂的圖形(見圖1),你能分辨出哪一個正確涂出了圖形的面積嗎?

圖1

生1:第一個圖不是正確選項,因為它沒有涂滿長方形。

生2:是的,長方形的面積是周長線內的所有部分。

生3:第二個圖也不是正確選項,它的涂色部分是圓的周長,而不是面積。

生4:第三個圖是正確選項,因為它涂滿了整個圖形的平面。

師:看來大家對面積的認識還是挺到位的,請繼續觀察這組圖形,你還能想到什么呢?

生5:我認為第一個圖中,外面大長方形的面積比涂色部分長方形的面積大,因為它是涂色部分加上白色部分得來的。

生6:第二個圖給我感覺周長與面積的區別是明顯的,周長就是圖形外邊的線,而面積則是線內面的白色部分。

生7:第三個圖讓我明白,面積就是指圖形的大小,這個圖形的邊可以是曲線,也可以是直線。

……

面積對于小學生而言還是具有一定抽象性的,所以在教學中教師就得千方百計地給予小學生更多的學習體驗,進而更有效地擴充他們對面積的感知,使得面積意義的理解更上一層樓。

回顧案例,教者沒有刻意地去教導學生怎么努力地記住概念,背好概念,而是設計一組相關的學習研究活動,從畫圖入手,再引導他們去涂出面積;緊接著引導學生進行判斷、分析與解讀,讓他們在具體的問題解析中更好地感悟面積的意義,建構面積的表象,從而更有效地建立面積意義的概念。

[?]三、理清脈絡,思考有經驗

經驗本就是反復思考的結晶,所以在“認識面積”的教學中,教師就得關注學生學習思路的梳理,讓學生能夠較為理性地把握自己的學習歷程以及思考的脈絡,從而讓經驗的積累更為厚重,也使得相關的學習思考經驗等升華。基于此,教師就得為學生更好地領悟面積的本質多做謀劃,讓數學思考始終圍繞學習而開展,而且還能不斷延續到今后的學習之中。

師:屏幕上的5個圖形,你認為它們的面積關系是怎樣的?(圖形1是長6厘米、寬5厘米的紫色長方形,圖2是邊長6厘米的黃色正方形,圖3是邊長5厘米的藍色正方形,圖4是長6厘米、寬5厘米的橘色長方形,圖5是一個半徑是3厘米的圓)

生1:有點兒復雜,但是可以用透明的方格紙去量一量。

生2:這樣會容易些,但是圖形1和圖形4就不要這么麻煩了,因為它們都是長方形,而且長和寬也是一樣的。

生3:是的,圖形2和圖形3也是容易判斷的,它們都是正方形,而且圖形2的邊長是6厘米,圖形3的邊長是5厘米,很明顯圖形2的面積要比圖形3的大。

生4:那不就是說圖形2的面積也比圖形1的面積大嗎?邊長6厘米的正方形面積一定比長6厘米、寬5厘米的長方形面積大。

……

生5:但是這種比較遠沒有用方格紙來量一量更容易,你看圖形5是一個圓形,怎么和長方形的面積比呢?

生6:你一眼就可以看出面積大小,不用這么麻煩的。

……

師:看來比較面積還是要有策略,得看誰的腦袋轉得快了。

……

要讓思考有經驗,就得給思考一個個不斷錘煉的機會,這樣才會達到熟能生巧的目的。回望教學片段,教者設計了一組較為復雜的判斷思考題,旨在讓學生學習從不同的角度去解析圖形,把脈圖形比較特征,并從中體悟到面積的大小關系。

于是,筆者就給學生一個自主交流、爭辯的機會,讓他們紛紛展露自己的思考,并讓其他同學在傾聽中尋覓更有價值的方法。因此,學生首先很直接地從同類入手,比較出圖形之間的面積關系;再從類似的圖形中找到不同的比較方法,比如正方形和長方形的比較,就是通過重疊法、數面積法等,讓思考變得更靈活;再接著學生會用特殊的方式去對待特殊的圖形,并努力把數方格的策略擴展到全部圖形的面積研究中,這就為后續面積單位的學習研究提供了便利和經驗。

由此可見,教學中教師就得時刻關注學生學習思考的質態,從方向、過程、經驗等多層面進行引領,讓他們的思考更有理性,思維發展更有活性,最終讓學生的數學思考更加具有數學的味道。基于此,教師還得從學生思考的角度去打理小學數學課堂教學,給予學生更多的探索研究的機會,以及相應的數學學習活動的平臺,這樣就會引領學生去發現數學學習的樂趣,產生積極進取之心。久而久之,“用數學思考”就會成為學生智慧學習的法寶。