百年前首都教育改革的先行者李棟

李東林

晚年在院子里讀書的李棟

百年前,在滿目瘡痍之時,有人擔當起教育的使命。李棟先生(1899-1979),即是這時代號角的吹奏者之一。他一心教育,一生奮斗。在瘡痍上創造療愈,于凋敝時艱忍守護,一路記下對事業的行動與思考,也記錄下時代教育者之歌。

李棟生于1899 年(農歷戊戌年)10 月6 日,父親的突然離世,讓家庭陷入危機與困頓,大字不識的母親靠著微薄的房租供他讀書。李棟小時候就非常聰慧,愛學習、愛讀書。艱難的童年讓他自小節儉、待人和氣有禮。1913 年,他考入全部公費的北京師范學校。

當時,北京師范學校是培養小學和國民學校師資的中等學校,它的前身是京師第一師范學堂。李棟這一屆學生,是學校更名為師范學校后招收的第一批學生。與他同齡的老舍(時名舒慶春)正和他同班。

李棟的文章寫得不錯,唱歌、體育、語文、數學,也是科科全能,兼編寫過“肚庝歌劇”——彼時西洋歌劇初來,大家見主角歌唱時,總要雙手握于腹前,故戲稱其為“肚疼歌劇”。

因成績優異,舒慶春、李棟等八人一畢業就被任命為小學校長。舒慶春到任第十七高等小學(今方家胡同小學),李棟初任第二十九高等小學校,不久即調到第一小學(今黑芝麻胡同小學圓恩寺校區)。這兩位19 歲的少年校長,作為民國培養出來的首批師范生,兩所學校一街之隔,意氣風發之際,不知有多少少年故事,往來發生。

舊時的學校,女性不能上學,男性受教育比例也是非常低。李棟決定招收女童,這雖然已經是教育的共識,但并沒有先例。李棟還按照教育規律,將學生按年齡分為低中高三個學段混班教學,畢業班單獨教學。來到29 小學視察者的報告中說:“校長李棟,人甚樸實,辦事勤懇,蒞校未久,改進甚速,事無巨細靡不籌措周祥,凡局頒一切規程,均能竭力奉行,循此而進,未可量也。”這位督導員也被李校長的年輕、干練驚到了。

1919 年年中,李棟被調到了公立第一小學。相比于在西城北魏胡同的小校園,公立第一小學應該是一所大校了。初到一小的李棟并不順利:因為民國政府的教師工資數月不到位,校長們聯合罷教。李棟后來說:“近年以來,京師公立各小學校,因經費無著,或于學期之始,開學愆期;或于學期之末,提前放假;或值學期之中,弦誦屢輟;于學校前途,影響實巨……”(《京師小學教育之隱憂》)

這樣的景況,要想在小學里辦好教育,是需要付出真心的。李棟就是愿意為之付出真心的教育人。

他提出擴招班額,擴大學校影響。他與平民教育學會合作,在校內建立掃盲班,為學區內的男女工人辦班,每天學生放學后,由學校的主任教學,教成年人識字。李棟帶領著學校合唱團的孩子們,走進南鑼鼓巷,發傳單、唱歌曲,宣傳識字的重要,首批竟收到三十 幾個學生。

他引進了當時世界最新的教育理念——已經在上海展開的道爾頓制試驗。為此,他給上海教育改革的先鋒人物舒新城去信詢問經驗,試驗在一小開展順利,一時成為北方教育改革的佳話。

李棟積極開展課程改革實驗,為教育研究會的課程研究提供意見。1933年,學校向教育研究會呈送關于低、初、高年級說話、作文、寫字、珠算等科教材編訂辦法研究報告。學校的教學研究力受到社會認可。

李棟還積極推動學校的語文教師編寫學生讀音字典,并由繼任者出版。他說:“我以為教育界同仁,都是建設平市教育的責任者,今后要表現的有三種精神:一是研究的精神,二是批評的精神,三是創造的精神。三者各有獨立性,也互有連環性。”“(我們)最低的限度,也要從自編教材、自制教具入手。在最近的將來,或者也能在教育界上作出些新的貢獻來。”(《今后平市教育界應表現的精神》時代教育一卷十期)

1934 年,學校改名為前圓恩寺小學。而此時府學小學正面臨一項大危機:當時的北京教育正在推行實驗改革,分別在各區選出一所學校來進行,府學小學因此更名為府學實驗小學。但因校長面臨退休,且沒有教改經驗,因此改名一年也無所作為。當時京城教育改革的翹楚——公立一小的校長——成為了危機公關的首選。不久,李棟被調離公立一小,在府學小學開始他新的故事。離開一小的時候,李棟召開了最后一次全校大會,說到離開時,他哭了。這淚水里飽含著他對學校教育事業的熱愛,從19 歲到35 歲,這里是他青春汗水播灑的地方。

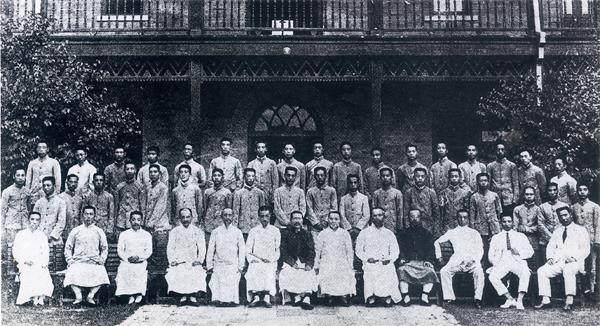

1918 年北京師范學校畢業照(二排左8 為老舍,右4 為李棟)

到府學后,他跟隨北京的試驗考察團前往南方省市考察,回來后將在黑芝麻的經驗運用到府學,搞課改,出教材。愛校如家的李校長很快發現了府學的獨特之處:它的歷史與它的廟宇建筑。當時的文天祥祠雖在,但已經開始破敗,這讓多才多藝、喜愛歷史的李校長發現了寶藏,他帶領師生給每一處古跡拍照寫說明,是當時非常有名的綜合實踐活動案例。同時,這一活動也為文天祥祠留下了完整的資料,成為日后復建的重要資料。

我多方尋找這位北京教育史的傳奇校長,一次與文天祥祠的館長聊天,說到李棟的兒子是25 中學的英語退休教師。我立即至電25 中,無奈已是天人永隔。

2021 年,我接待了一位老人——李棟的外孫女。她代表她的家族來看望我、感謝我,讓他們和許許多多的人知道了自己姥爺的事跡。隨后的深談讓我知道:即便姥爺的事跡大半遺失,他仍然是家人的驕傲。

李棟夫婦琴瑟和鳴,育有三個女兒:琪英、國英、世英。相差各是四歲,30 年代末,又抱養了一個男孩,取名洪達。李棟家教嚴格,四人從小學習成績優秀,三個女兒報考師范專業,后來從事教育工作;小兒洪達報考北京俄語學院(今北京外國語大學),全家省吃儉用供他畢業,畢業后自修英語,也從事教育工作。

在家人,尤其是和他一起生活的外孫女的眼中,姥爺是個愛生活、愛家人的人。永遠衣衫整潔,頭面永遠干凈,每天刷牙后總要用刮片刮舌去火,每晚睡前總要燙腳。屋里屋外總是打掃得潔靜整齊,侍弄一院子的花草,給爐子生火、制作煤球這些事總是做得妥帖細致。

他常常會給孩子邊演邊唱他編的兒歌:“小耗子上燈臺,偷油喝下不來,哭著喊著叫奶奶,叫奶奶干什么?快快把我抱下來。”“月亮白光光,賊來偷醬缸,聾子聽見了忙起床,啞巴大聲叫‘捉賊趕忙,瘸子也跟上,拽子一把抓住賊的頭發一看,原來是個禿和尚。”搞笑的唱詞,加上幽默的動作,往往逗得大家哈哈大笑。

在外孫女的記憶中,鄰居們總親切地叫姥爺李校長。他的相冊里有訪問日本的照片,他能用英語和孫輩對話。長大后遇到的人和事多了,她發現,李棟還是個受人尊敬與愛戴的大好人。

前院的老吳媽死了丈夫,帶著兩個年幼的孩子度日艱難,不想讓孩子讀書。李棟對她說:“要看長遠點,不能光看這一時。”請她來家幫妻子照顧老幼,為她的兒子聯系入學。結果兩個孩子念書都很努力,后來參加工作,都入了黨。

1958 年,全國掀起“掃盲”運動,街道要李棟做點事。他說:要想讓婦女徹底解放就要讓她們學文化,走向社會,就在街道辦婦女掃盲班。帶著當時才五六歲的二孫女,在堂屋支起黑板,用家中的杌凳當小桌子,擺成兩溜兒,然后每人一個小板凳,坐在那里讀書識字。外祖父講起課來認真細致,不厭其煩。因為她們基礎不一樣,要因人施教,非常麻煩,尤其還有抱著孩子來上課的,外祖父不管是誰都熱情招呼耐心講解。不但教識字,還教認糧票、布票、錢、大街、地名等等,使她們不僅學到文化還增長了生活知識。不僅課堂教學,李棟還會帶著二孫女去學員家查作業家訪。遇到人家兩口子打架、打孩子他都要管,而且一管到底。

胡同東邊有個殘疾孩子“二擺子”,從小雙腿卷曲不能行走站立,只能靠一個板凳在地上挪著往前走。因為家里窮,“二擺子”十幾歲了還沒讀書。李棟見此就買了書本到他家教他。“二擺子”家里孩子多,生活困難,他母親被生活折磨得脾氣很差,對外祖父教“二擺子”讀書冷嘲熱諷,外祖父就把“二擺子”請到家里來上課。“二擺子”剛開始也不喜歡讀,外祖父想盡一切辦法讓他堅持讀下去,直到他搬家。

李棟的晚年,在平淡中回復到了幸福的生活,看到了國家走上復興。兒孫滿堂,他跟晚輩們念叨:自己的一生,雖然沒做出驚天動地的大事,但也問心無愧。自己這輩子,除了教書也沒干過什么別的事,很知足。1979 年5 月9 日,李棟離開了他的家庭與事業。家人把他與妻子的骨灰埋在八寶山公益性墓地里。

李棟的教育情懷,滋潤著我們。為民眾的教育,在他的眼前,在他的手中,在他的腳下,從無到有,走向飽滿。一如豐收時,人們的笑臉,長久地溫暖著我們。這是他的偉大,這是我們的幸福。

北京師范學校