在線教育中師生疏離感的形成原因、演繹路徑與干預策略

張青 袁媛

[摘? ?要] 在線情境下的課程呈現、課堂氛圍、行為交往都必須借助工具與屏幕,心靈溝通嚴重受阻,容易導致在線學習者的消極感知、傳統師生角色的解構與社會屬性的淡化,誘發師生間心理距離與人際疏離,進而在技術標準化課程模式中固化為生態失衡的在線文化疏離。基于中英文文獻的內容分析,我們發現在線教育時空中,學生情緒智力、教師情感支持與對話方式、在線教學氛圍等16個因素對師生疏離感的三個階段產生影響。應當在疏離感的早期階段,及時捕捉學習主體的消極認知與感受,在敏銳的教師情感支持下營造同頻共振的在線對話情境與群體學習愿景,以多模態伴隨性數據的動態分析,精準服務于學習者的情感變化,在注重課程情感認同的同時,構筑家庭與技術協作互補的文化生態,這些策略可有效改善在線教育的課堂心理氛圍、塑造新型師生關系、提升在線教育績效。

[關鍵詞] 在線教育; 師生疏離感; 演繹路徑; 形成原因; 干預策略

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

一、引? ?言

與面對面學校教育相比,在線教育由原來物理身體群聚的實在課堂轉變為師生身體獨處的虛擬課堂,使教與學的展開突破了時空限制,也為學習者提供了自主、快捷與開放的學習時空。然而,“虛擬符號化”的在線情境使教育主體的人際交往、課程呈現、內容交互、教學過程與課堂氛圍被隔在了冰冷的屏幕背后,必須借助工具的人際交流使原本豐富的人性化情感及其表達出現了障礙,嚴重影響在線教育過程中師生關系與教育績效。因此,在全世界新冠肺炎疫情依舊蔓延,隨時都有可能因為突發的應急狀態而將各類學校教學轉入線上的背景下,研究在線時空中師生疏離感的發展路徑、形成原因與影響因素,并提出相應的干預策略,就是直面影響在線教育質量的核心問題,探索新型網絡師生關系與良好在線教育氛圍的實現路徑。

二、在線教育中師生疏離感的內涵表現與演繹路徑

在線教育過程中,師生需要在虛擬課堂與現實空間之間不斷切換,跨媒體與跨時空的教育切換行為與人際疏離感的負面心理感受正相關,正如新冠肺炎疫情下大規模居家在線教學期間出現與蔓延的負面情緒問題與消極學習行為。有實證研究表明,較強的師生疏離感通常會影響師生的現實情感與認知評價,包括產生網絡孤獨癥、情感交流障礙、低水平的學習動機、學業水平以及逃避學習的行為表現等[1]。

“疏離感”一詞最早來源于馬克思(Marx)《經濟哲學手稿》中的“勞動疏離感”,意為人們與產品或所從事勞動之間的不利關系[2]。隨著社會學與心理學的探索,希曼(Seeman)將疏離感解釋為社會成員在自我、社會及文化層面的分離、疏遠[3]。哈舍爾和哈賈爾(Hascher & Hadjar)將教育領域的疏離感表述為,學生對學習過程或對同伴、教師等行為主體產生的認知與情感的消極體驗,其中認知成分指學生對教學環境、學習過程、教育主體的評價和假設,情感成分則與主觀感受相關[4]。在線交互與碰撞中,師生更容易出現人際關系的誤解與障礙,并且擴展為對自我認知、學習價值、在線文化的負面體驗。在線師生疏離感的發展路徑與內涵表現如圖1所示:第一,在線環境下的師生疏離感是師生在網絡教育中產生的消極感知與躲避等狀態,可回溯于自我疏離感并轉化為在線文化疏離感,其特征是教師或學生感知到期望的師生關系與實際體驗之間的差距。第二,自我疏離感指在線主體對在線教育課程內容、教學活動等有了無力、無意義、無規范等負面評價與消極體驗,又難以發現自我可以補償的活動。個體產生自我疏離感后,如果認為沒有能力在所處的在線教育環境中施加影響,就很快會產生孤立感與逃避感,進而發展為師生之間的誤解、心理障礙與情感疏離,當師生疏離感程度較高難以與他人和集體產生正常聯結,長此以往很可能沉積為在線時空中教育氛圍固化的文化疏離感,其含義為處于網絡文化與教育文化交叉背景中的師生對兩大文化體系產生的分離感、被控感等。第三,在無法面對面交往的在線教育時空中,主體無法融入的自我疏離感、師生之間的人際疏離感、彌漫的在線教育文化疏離感三者之間容易相互轉換[5]。師生疏離感與學習者負面體驗之間相互影響的機制可能使教育主體陷入“失敗—挫折”的惡性循環中,即因文化疏離固化的教育氛圍與師生人際疏離感產生水平更高的主體負面體驗,反過來又通過某種路徑引發更深的師生疏離感[6]。第四,疏離感的三個發展階段與回溯路徑都共同呈現出主體對在線學習的無力感、無意義感、無規范感、孤立感與逃避感,這五點產生于個體的自我疏離感,卻貫穿在線教育中師生疏離感演繹的始終,只是癥狀的內涵及其表現在循環中更加復雜,程度不斷加深,因此,應抓住師生疏離感產生的早期階段,及時捕捉主體的消極認知與感受進行干預。

三、在線教育時空下師生疏離感的形成原因

在線教育環境下教與學行為時空分離,師生之間心靈溝通與行為交往的親密性嚴重受阻、虛實之間的摩擦與誤解增多,容易導致網絡文化下的個體情感弱化、師生之間的社會角色解構、教育生態失衡,從而產生師生疏離感。

(一)虛擬教育時空弱化了學習者內在而真實的情感體驗

作為在線教育物質基礎的信息技術,易將人的問題簡單機械化、將人與人之間的交往抽象符號化,從而使在線教育主體產生自我疏離感。

首先,在線教育中,師生通常依靠操作軟件和平臺實施教與學活動,這種憑借技術在虛擬時空中進行的非物理身體在場的活動與交往,難以細膩與深入,難以建構共同的精神。技術哲學家伯格曼的“裝置范式”理論指出,人們總傾向于將世界的本源改造為功能極簡化的技術性裝置物,這種 “最大程度減負與快捷” 的追求使裝置物逐步現代化,人類也由此付出代價,即壓縮了多維度的體驗與關懷,從而使人在現實生活中的參與感逐步減弱,個體與社會同伴之間越來越冷漠與疏遠[7]。其次,當教育主體以“網絡符號人”的身份存在于虛擬環境的教育活動中,AR、VR等沉浸式技術使學生被動投身于直觀感知性學習,但現實社會中充滿的外界約束與沖突也將在網絡中消失于無形,這容易成為剝去情感態度參與,只剩下“刺激—反應”式的淺層網絡學習過程,由此削弱學生的現實感與理性判斷力;使用智能技術的“心流”體驗,即專注智能技術時的投入忘我、抗拒中斷的心理狀態,也會阻滯學生由實踐經驗上升到理性的過程,同時造成情感漠然與交互中斷。比如,利用模擬操作系統進行化學爆破實驗、生理解剖或心理虛擬實驗時,“游戲化”設計使實驗過程畫面絢麗、操作生動有趣,反復觀察與練習的實驗規程可以有效提高技能、獲取結論,但在此過程中學生的某些情感與意志因素,例如,同情、憐憫、謹慎等,也可能被隱匿、削弱甚至消亡于操作簡便、娛樂化色彩以及代價甚微的虛擬情境中;再者,沉浸于游戲化虛擬世界的主體容易在現實生活中也渴望且習慣自我中心化,這樣,現實生活的人際交往將由于極端個體化從而顛倒人的道德主體地位、淡化真實的情感關系。

(二)時空分離而虛擬在線的教學心理距離與淺層互動誘發主體間疏離感

遠程教育學家穆爾(Moore)認為“交互距離”是師生在具有分離特征的環境中交往而產生的心理距離[8]。不同于面對面課堂教學,主體虛擬符號化使網絡交往發生了深刻的變化,群體間很難建立相容互通與交融共生的心理關系,主體間心理與交往的親密性減退將嚴重弱化師生情感體驗。

首先,Moore認為,對話與互動是影響交互距離的重要因素。網絡環境使物理身體互動轉化為教師身體缺場下的符號互動,師生互動脫離了固有的物理地域約束,教師以媒體承載的方式存在于“可見而不可知”的“脫域虛擬空間”中,以致教學三大要素“教師、學生、教材”濃縮為“教材(或課程)、學生”兩大要素。師生無法接觸或難以體驗到對方目光、肢體動作、手勢表情等身體語言傳遞的信息,不僅難以產生有深度情感的對話與及時的提問反饋,也會影響課堂互動中的創意與靈感,以致充滿個性、激情活力的順暢交互不復存在。其次,情感互動理論表明,同伴間的情感共享行為及共享速度與信任、親密關系程度呈相關性[9],而虛擬空間中班級群體接觸的時空與頻度急劇縮減,導致教師教學臨場感與學生認知臨場感不強[10],師生對其他課堂成員的心理感知明顯不足,課堂和諧氛圍的蔓延受到嚴重影響。傳統班級的學風氛圍、集體文化不再,因此,在線教育主體間聯系的紐帶更加松弛,這就容易導致對網絡人際關系與教學交互的消極感知。有實證研究表明,67%的遠程學習者認為長時間處于網絡環境中,難以產生真實學習體驗和人際交互體驗,易造成網絡孤獨癥的發生[11],由此可見,物理隔絕的虛擬時空會通過情感障礙——課堂氛圍的鏈式中介對師生關系產生負面影響。再次,網絡世界中語言的簡捷與自由隨意使傳統主體間規范的對話關系在超現實的虛擬教育時空中更趨向于跳躍,交流方式的高度符號化易導致語法缺乏邏輯、內涵不清、對話流于淺層。同時,以碎片式語言片段為特征的超鏈接與超文本遍布于網絡世界,導致教學主體獲得的網絡資源常是支離破碎的殘編斷簡,在各節點的文本符號之間的跳躍致使學習者的內在認知常處于膚淺交互狀態,如不能正確、完整而有深度地理解文本內容,學習者就容易產生在線學習過程脫離掌控的無力感及無規范感。

(三)傳統師生角色的解構與社會屬性的淡化導致消極的師生交互體驗

網絡時空信息源平等開放,但物理身體交往被隔絕,師生在線交往不再建立在傳統課堂中穩定的“主體—客體”關系上,導致傳統師生角色蛻變,這就使在線教育中的師生愈發缺乏對親密交往的“內在需求”以及對虛擬班集體的委身留戀。

教師原本擁有知識與答案的絕對話語權與權威者角色,在平等開放的縱橫交錯式超媒體路徑下被“邊緣化”,教師講授不再是在線學習者獲取知識唯一的來源。學生可以在課前、課后甚至課中在信息海洋中查閱資料,通過資源庫探究知識點背后的關聯與知識圖譜,甚至可以通過智能平臺查閱對自己學習過程與問題診斷的分析報告,在平臺提供的個性化學習路徑中修改完善并重新規劃。在這樣多元、非線性的網絡環境下,教師不易維持其中心地位,學生也不固然處在知識的弱勢地位,隨著師生的知識獲得權利及其路徑、知識占有量兩個方面的差距縮小,建立在學生對教師知識敬畏感基礎上的師生關系不斷瓦解。其次,在“自由化”“符號化”“非線性”的在線教學過程中,完全以符號承載的課堂行為與人際交流非常容易出現偏差與分叉、誤解與沖突,要突出并長久保持中心主題非常難。由此,教師常常不得不從設計、教導與促進的位置退到屏幕后的角色,這就容易缺失對學習者的過程專注與心靈關懷,導致學習者產生消極的交互體驗與孤獨感、逃避感等情緒。除此之外,當課程發布到網上后,教師容易產生任務完成的心理,其指導的部分職能被機器代替后,也容易導致教師不愿意探究網絡環境下新的角色定位,也很難形成強大動機去追求人機協同與混合多元的師生有效交流方式,于是逐漸習慣將“師生網絡交往是缺乏情感的符號交流”接受為一種在線教育文化。

(四)技術標準化的課程模式使在線教育生態容易游離于人性、人文與人格的培養目標之外

通過技術開發與平臺支撐的網絡課程,無法培養學習者的完滿人格,由此組成的在線教育生態蘊含的情感性大大缺失,根源有以下幾點。

首先,網絡課程常常缺乏人文化教學設計,仍處于資源的簡單再現與淺層運用層面,游離于思維、人格與情感態度的培養目標之外。許多網絡課程因追求系統性與邏輯嚴謹,索性將傳統課堂教學模式照搬到線上,在線教育資源僅是文本教材的重復性數字化呈現。如此堆砌出的網絡課程要么是孤立的、脫離于實踐的單一資源、錄像課及測試題的集合,要么是單向度的課堂講授輔以字幕的錄制視頻,這樣的“偽網絡課程”大多是缺乏藝術品位與人文價值的線性教學單元與學習界面[12]。充滿挑戰、探究與情境創設的教學活動課程在網絡中少見,這使在線教育失去了傳統教學中靈活的課堂授課形式、課堂協作氛圍及多元課程場景帶來的情感律動,學習者的多樣性情境需要與課程單一供給之間的矛盾,使學習過程缺乏內驅力與情感調動成為在線教育中的普遍問題。其次,網絡課程的頁面設計與操作規程常缺乏人性化,難以建立感知易用性與感知有用性;多元鏈接、縱橫交錯的網絡課程生態環境帶來一定程度的煩瑣性操作與“迷航”風險,形式化的課程交互、學業評價模塊、教師預設的功能模塊與邏輯結構使學習者的主體性被大大削弱,統一標準的學習路徑與課程模式使主體容易淪為技術性工具的附庸,師生潛移默化地被網絡課程牽引,既不利于師生精神與人格的發展,也使師生互動與情感交融的空間被壓縮,繼而產生在線教育中的無意義感與文化疏離感。

四、網絡教育中師生疏離感的影響因素及其模型

(一)國內外關于疏離感影響因素的文獻內容分析與統計

目前,國內外以“師生疏離感”為主題的文獻極少,所以,我們將文獻研究范圍擴大到教育相關的疏離感,首先以“疏離感”為關鍵詞在CNKI上檢索北大核心、CSSCI 期刊及碩博士論文,并在結果中以“影響因素”為關鍵詞進階檢索,時間范圍為2004年1月1日至2022年1月1日(檢索時間為2022年1月10日上午9時),兩位研究者詳細閱讀文獻內容進行初篩,第三位對有爭議的文獻進行裁決,由此剔除與教育無關的文獻,最后剩下14篇。同樣,以influencing factors of alienation為關鍵詞在Web of Science(SCI/SSCI/A&HCI)中檢索,并在結果中進階檢索teacher、student、education等相關主題,通過上述同樣方法,最后篩選出11篇英文文獻,時間范圍為2004年1月1日至2022年1月1日(檢索時間為2022年1月10日15點)。從文獻內容看,涵蓋對象包括教師職業疏離感、學生疏離感、學校疏離感、文化疏離感等,所涉及的因素變量在一定程度上可以為在線教育中師生疏離感影響因素變量的確定提供參考。

我們對25篇中英文文獻進行了內容分析,著重捕捉與教育相關的疏離感影響因素的研究結論與主題詞,例如,有學者強調,對自身定位和角色認知更準確的學習者,能以更積極的態度應對負面情緒和生活壓力,從而有較低的無力感與無意義感[13];Mahmoudi等人認為,除了網絡硬件與資源,同伴歸屬感、環境公平感、學生感知到的教師支持會明顯降低學生孤立感與文化疏離感[14]。基于文本內容和主題詞的挖掘與統計發現,上述文獻中出現頻次較多的教育環境疏離感的影響因素為:人口學因素(6)、自尊(4)、教養方式(6)、社會支持(4)、硬件設施(4)、環境感知(4)、教師素養(3)、同伴關系(6)。

(二)網絡教育中師生疏離感的影響因素模型構建

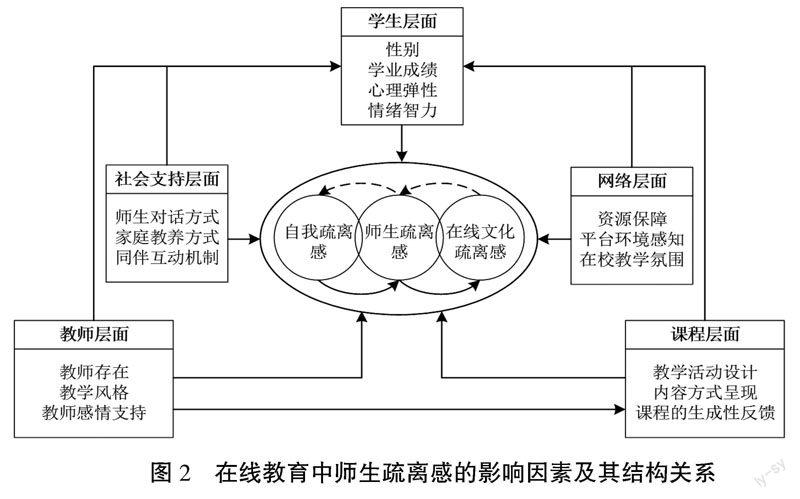

借鑒上述學校教育疏離感的影響因素,考慮到網絡教育時空及其內容呈現的特殊性,我們將在線課程納入在線教育中師生疏離感的影響因素模型中,并且認為學生、網絡、教師、社會支持與課程五個方面相互影響,共計16個二級指標,分別作用于師生疏離感的三個階段,其結構關系如圖2所示。

從社會支持層面看,來自社會關系的幫助可以滿足心理的需求,也可以使個體維持良好的情緒體驗,故師生與相關社群(家庭、同伴)的交互機制與師生疏離感存在顯著相關。有研究發現,放任型與專制型家庭教養下成長的學習者難以形成家庭認同感與歸屬感,以致在網絡空間也難以與其他成員建立有效溝通與親密情感,更難以委身學習群體[15]。嚴厲管制容易促成師生間“消極情感感染鏈”的形成,導致沖突螺旋升級[16]。互相接納的關系有利于產生社群凝聚力,消除網絡教育中的孤立感。

從學生層面來看,影響師生疏離感的因素主要有三類。一是學習者自身的人口學因素,包括性別、年齡、獨生與否等[17]。二是學習者特征,如個性特征、學業成績、學習風格等。三是學習者的心理特質,包括價值觀、心理彈性及情緒智力等,其中心理彈性是指學習者積極的心理狀態以及正面的心理資源,如樂觀、希望、堅韌等品質;情緒智力是一組整合情緒和智力以促進問題解決的能力總稱,如理解與科學管理情緒的能力,且較高的情緒智力、心理彈性與師生在網絡教育中的自我疏離感之間呈負相關[18]。

從網絡層面看,師生在與網絡平臺、資源、內容模塊交互的過程中,會受到其友好性程度等客觀因素的影響,網絡擁堵、硬件設施不足很可能會使學習者滋生挫敗與無奈等消極情緒,阻隔親密師生關系的建立。同時,對平臺環境的感知,如平臺易用性等對學習焦慮有顯著負向影響,學習焦慮可大幅向無力感、逃避感等師生疏離表征形式過渡,不利于在線教育良性文化生態的構建。

從課程層面看,課程活動、課程反饋及其具體內容的交互性和生成性會影響學習者的社區感與學習情緒,進而影響在線師生的交互質量。通過教師設計有意義的任務情境,為學習者提供過程性評價和生成性內容能夠提高學生的學習參與度,有效提升學習者的自我愉悅感,緩解在線學習中可能產生的無意義感。此外,教師情感支持、教師存在與教學風格等是建立積極氛圍與情感聯結的關鍵因素。教師情感支持包括教師對學習者的鼓勵、尊重與交互過程中的情感性反饋;教師存在指學生對教師教書育人、言傳身教與個人品格等價值的感知與認同,均對人際疏離感的產生有顯著的負相關影響[19]。

五、在線教育中師生疏離感的預防與干預策略

基于在線教育師生疏離感的形成機制與影響因素間的復雜關系,我們必須從在線教師、學習者主體、在線課程與教育氛圍、社會支持等幾個不同維度,同時預防或干預自我疏離感、師生疏離感乃至在線文化疏離感,使師生在人性化、智慧化的在線教育文化中有效交流與促進生命成長。

(一)在敏銳的教學智慧與教師情感支持下營造同頻共振的對話情境與群體在線學習愿景

在線教育更需要關注教育的情感層與意義層,使師生的情感交融處在不斷增長的積極循環中。一方面,教師對學生的情緒與困惑應及時捕捉,對學生的疑問應及時有效回復、發送指向問題解決的學習內容、提供個性化的學習策略;另一方面,呈現在線教學情感支持與心靈互動的媒介主要就是教師的網絡文字語言與表情符號,這與面對面教學中可以用表情、體態、語氣、模型、數字化媒體等多模態場景不同,所以,在線教師需要學習用鼓勵、安慰、親和力的網絡語言表述,有主動情感介入的教師在線存在與學習支持,可以將師生間的在線“虛擬對話”轉化為現實人之間的情感交往,形成積極、理解、尊重的主體間性關系,極力避免學習者在網絡中產生負面情緒與消極行為。

首先,基于一定的在線課堂發言規則,教師可以創造積極的課堂氛圍,引導學生在互相信任、情感相通的視域中“對話”,培育具有一定學習力的網絡學習共同體。在此過程中,教師應以清晰的主導者身份、風趣幽默的語言,主動提供社交支持。在課程學習中,經常提出共同主題,以便學習者圍繞這一交互支點進行有機制的交流。遠程教育學家霍姆伯格提出,在固定頻率與時間的教學會談中,學生感知到的交流語言、積極學習氛圍與教師有效存在有利于拉近師生間的情感關系,逐步形成有共同愿景與情感氛圍的遠程學習圈,這樣可有效預防網絡教育中的無力感與無規范感。

其次,教師應培育對教學情境的覺察、解釋和領悟能力[20],以教學敏銳與教學勇氣預見并解決教學中的問題。網絡教育中的及時關注與反饋可有效緩解學習中的孤獨感與焦躁感,因此,教師培訓者應喚醒在線教師的主體意識,將“及時行動”與“持續關注”嵌入在線課堂教學、對話交流及作業批改與反饋的全過程。同時,教師在幽默和諧有深度的高頻率交互下,通過主動溝通、樹立榜樣等行為對可能或已經出現消極情緒的學習者及時干預,可使其在良好氛圍中產生表達欲望,逐漸形成個人歸屬感與集體委身感。

再次,教師應避免網絡中的機械講解與單向接受,鼓勵學生積極思考與表達。一方面,教師可通過細化問題與任務到小組或個人或者引導學生為主題討論預先查找資料與精心準備框架,可有效滿足學習者的求知欲,也增強學生在表達時的成就感;另一方面,教師應尊重學生在認知過程中出現的情緒,包括懷疑感、苦悶感、懊惱感等,避免簡單粗暴的指責與批評,認真傾聽并真誠表達理解與認同,這可以有效增強師生之間的情感聯結,提供支架幫助其走出困境。

(二)以多模態伴隨性數據的采集與動態分析,精準服務于學習者的個性化情感變化

遠程教育學家霍姆伯格認為,在教與學相互隔離的遠程時空中,主要通過發送課程材料和提供學習支持服務進行在線教學[21]。面對在線教育中重“知”輕“情”的工具化教育理念以及常見的情感交互缺失,教育大數據的快速演進與“技術賦能”有利于知、情、意、行相互作用,實現主體間相互理解與交流的人的靈魂的教育。

首先,教學過程中,可以利用深度攝像頭、眼動儀以及終端配備的錄音設備等提取與觀測學習者的面部表情、語調語速、身體姿態以及交互文本中包含的大量情感數據,通過學習分析技術對情感特征綜合分析,可以將學習者的情感數據標簽化,將散落在網絡各處的隱形化情感問題可視化為圖譜,以量化師生在不同時間節點的情感狀態。其次,平臺與教師可以根據學習者情感可視化圖譜及其動態變化情況及時反饋或過程性干預,當消極情感出現時,可用“情感助手”的人機交互形式增強學習者的情感體驗。例如,以“彈幕”形式提供溫馨的虛擬人物表情、短語或者圖片鼓勵,以課程履歷提供個性化時間與學習進程提醒;對那些因為課程難度或學習效率低下導致情緒低落的學習者,由平臺推送補償性學習資源或新的教學路徑,同時教師也應根據學習者情緒圖譜,優化教學策略與師生交互方式,多維度地干預學習者的學習策略與心理,使學生既可通過互聯網獲得彈性化、多元化的學習幫助,也可在嵌入情感計算的在線學習系統內與教師合作解決任務與增進情感。不但預防在線學習中的無意義感與文化疏離感,也以大數據描繪在線學生情感畫像與學習心理圖譜,實現在線教學的情感精準支持。

(三)在學習資源的生成過程中構筑課程的情感認同與情感化網絡課程

教師預設課程為在線教學活動提供了必要基礎,然而,學習者個體極具差異性,其對知識的意義建構是逐漸生成且動態變化的非線性過程。技術標準化的在線課程容易固化課堂與教學過程為模板化的流水線,這對活躍思維與建立情感不利。美國心理學家維特洛克(Witrock)在生成性學習理論中提到,要在課堂中煥發師生的生命活力與親密交往,必須使學習者成為課程資源的設計者與參與者,同時“生成”需居于課堂的核心地位[22]。在線學習過程就是“一個發展的、增值的、生成的過程”,應不斷修正單一模態的網絡課程呈現方式、調整單向傳授的實施過程,將在線課程設計的焦點轉移至學習者主體。

如果要厘清在線資源能否支持學習者的認知與情感發展,首先,應評估學生對課程資源的情感認同程度,如利用網絡的后臺數據,分析不同資源的瀏覽量、下載量與收藏量,用客觀評價標準初篩資源,盡可能留下學生反應良好、使用價值高且有相關理論支撐的課程。其次,教師應根據學習者的反饋與認同感的差異,不斷重造優化與靈活使用已有的資源,通過圖文聲像、頁面布局、色彩運用的總體設計,提高在線課程的情感化表現。例如,在講授科學性知識時,利用技術將身邊的知識與社會事例與學習者感興趣的沉浸性虛擬情境聯系起來,通過可高度參與的技術情境與社會情境將原本枯燥的理論性知識賦予生動的教育情感色彩;同時,配合課程內容,設計與之相符的談話性課堂活動或角色扮演,使學生既感到興趣盎然,也可以增強與教師和同伴間的情感。最后,也是最重要的一點,生成性課程資源的建設必須重視學習者不同學習經驗的外顯過程。生成性資源是師生在探求新知識過程中的思維外化產物,建立在良性交流探討的基礎上,因此,在線教學要規避單純的知識傳授教學觀,在與教師、同伴互動形成的知識網絡與關系網絡中重視群體“共同點”的建立、完成共同心理建構,將個體從“相互隔絕”的遠程狀態中解放,也將學習從無形的實踐轉變為有形的實踐[23]。將建構的知識動態地納入在線教育過程并共享給他人,可利用管理平臺或群發郵件等方式,將學習同一課程的學生學習心得筆記、優秀作品、定期線上主題會談與線下見面會的主題交流內容發布出來,生成新課程的一部分,也共享給正在學習該內容的學習者,以激發學習者表達、創作、反思的動機與委身感。“控制—價值”理論認為,學習者對學習活動的主觀控制感和價值感是影響學習情感發展的兩個核心要素[24],學生如果體驗到“主動學習”中生成知識的意義感、價值感與“合作探究”中生成知識的參與感、控制感,其創造性和話語權就借助生成性資源得以呈現,這不僅使學習者以參與者身份改善了在線預設課程中的教師霸權與學生孤立,也利于師生間的深度探討,以致激發共同成長的盼望與凝聚力[25]。

(四)構建家庭與技術協同互補的文化生態以增進在線教育場域下主體的社會存在感

在線教育場域需要“技術中介、居家在場”的混合環境來支撐,是個人體驗與社會體驗的融合,在此情境中,網絡空間感知與源自家庭的伴隨性支持對師生心理有深遠影響。與傳統課堂間存在的差異性感知可能使網絡師生的社會存在感薄弱,即教育主體比較難通過在線工具與師生、同伴開放交流并表達真實想法,更難以建立線上人際關系與群體凝聚力。

面對教學主陣地的轉變,首先,應明確在線學習情境與社會生活情境是相互依存而非二元割裂的,構建家庭與技術環境深度協同的適切性文化生態有利于師生在舒適和諧的學習氛圍中獲得良好的情緒體驗。需基于協同意識創建長效的“家庭—教師—學生”信息化協同機制,形成目標、資源、知識與文化動態生成、匯聚與流動的多元教育共同體,培育各子要素相互配合、溝通共享的良性循環態勢,聚焦于學習者的心理健康、社會性成長與情感需要,打破技術中介下的師生孤立感和逃避感。其次,應利用親子親和對在線教學場域下社會存在感的正向影響力,將家庭成員與學習者之間互相溝通、支持與信任的積極情感泛化至在線課堂的學習動機與人際交往中。因此,家庭成員應以提高家庭的社會存在感為著力點,培養與青少年的情感聯結,關注、包容并主動與其交流學習、生活中的困惑,幫助學生將家庭社會生活屬性轉化為在線學習的積極情感聯結與認知評價,并幫助其與學習伙伴建立有效的線下交流機制與親密感情。

[參考文獻]

[1] AVCI R, ?覶ELIKKALELI ?魻. Peer victimization, trait anger, and alienation as predictors of violence tendency in adolescents[J].Journal of educational sciences research, 2016, 6(2): 151-167.

[2] MARX K. Economic and philosophic manuscripts of 1844[M]. Routledge: Social Theory Re-Wired, 2016: 152-158.

[3] SEEMAN M. On the meaning of alienation[J]. American sociological review, 1959: 783-791.

[4] HASCHER T, HADJAR A. School alienation: theoretical approaches and educational research[J]. Educational research, 2018, 60(2): 171-188.

[5] 楊東,吳曉蓉.疏離感研究的進展及理論構建[J].心理科學進展,2002(1):71-77.

[6] MORINAJ J, HADJAR A, HASCHER T. School alienation and academic achievement in Switzerland and Luxembourg: a longitudinal perspective[J]. Social psychology of education, 2020, 23(2): 279-314.

[7] MACNEIL H. Albert borgmann, holding onto reality: the nature of information at the turn of the millennium[M]. Chicago and London:The University of Chicago Press, 1999.

[8] MOORE M G. Theory of transactional distance[J]. Theoretical principles of distance education, 1993(1):22-38.

[9] 劉智,康令云,劉三女牙,粟柱,孫建文.學習者社會網絡交互、情緒表征與學習成效的關系研究[J].中國遠程教育,2020(6):31-39.

[10] 張偉平,陳夢婷,趙曉娜,白雪.專遞課堂中師生互動對課堂學習效果的影響——以崇陽縣小學美術專遞課堂為例[J].電化教育研究,2020,41(8):90-96.

[11] 崔向平,張軍儒.網絡教育對學習者情感發展影響的個案調查[J].蘭州大學學報(社會科學版),2013,41(4):160-164.

[12] 謝泉峰.從個體中心到關系視角:教學中的界限及其超越[J].湖南師范大學教育科學學報,2021,20(1):31-37.

[13] IMELDA S, CALEON M, GLENDA L, et al. The cross-lagged relations between teacher-student relatedness and reading achievement of academically at-risk students[J]. The journal of early adolescence,2019,39(5):717-744.

[14] MAHMOUDI H, BROWN M R, AMANI S J, et al. The role of school culture and basic psychological needs on Iranian adolescents' academic alienation: a multi-level examination[J]. Youth & society, 2018, 50(1): 116-136.

[15] 周嶺.大學生疏離感實證研究[J].學校黨建與思想教育,2019(14):88-90.

[16] 趙敏,黃明亮,何晉銘.新時代中小學師生關系的現實圖景與和諧之道——基于全國1669名中小學教師的調查[J].教育研究與實驗,2021(1):81-86.

[17] MORINAJ J, HASCHER T. School alienation and student well-being: a cross-lagged longitudinal analysis[J]. European journal of psychology of education,2019,34(2):273-294.

[18] 陳嘯,石艷,鄭涌.中學生情緒智力在學習倦怠與應對方式中的中介作用[J].中國學校衛生,2010,31(7):773-775.

[19] MASSEY R. A Q-methodological study to investigate the views of children and young people who are deaf: how adults in educational settings help to support their social and emotional wellbeing[D]. Sheffield: The University of Sheffield, 2010.

[20] 付光槐.論教師教學敏感的內涵、結構及其生成路徑[J].中國教育學刊,2018(10):82-86.

[21] 丁興富.遠程教育學[M].北京:北京師范大學出版社,2009:354-355.

[22] 馬向真.論維特洛克的生成學習模式[J].華東師范大學學報(教育科學版),1995(2):73-81.

[23] 王帆,張迪,劉慧,繆晶晶.在線學習體驗“螺旋式”周期養成與應用分析[J].電化教育研究,2021,42(9):62-68,83.

[24] 王小根,陳瑤瑤.多模態數據下混合協作學習者情感投入分析[J].電化教育研究,2022,43(2):42-48,79.

[25] 李偉勝.學校如何引領學生在課程學習中建設道德生活[J].湖南師范大學教育科學學報,2021,20(3):77-81.

Formation Reasons, Deductive Paths and Intervention Strategies of

Teacher-students Alienation in Online Education

ZHANG Qing,? YUAN Yuan

(College of Educational Science, Hunan Normal University, Changsha Hunan 410081)

[Abstract] The course presentation, classroom atmosphere, and behavioral interactions in online contexts must be presented with tools and screens, and mind communication is severely impeded, which easily leads to negative perceptions of online learners, the deconstruction of traditional roles of teachers and students and the dilution of social attributes, and induces the psychological distance and interpersonal alienation between teachers and students, which in turn solidifies into the ecological imbalance of online cultural alienation in a technologically standardized course model. Based on the content analysis of Chinese and English literature, it is found that 16 factors, such as students' emotional intelligence, teachers' emotional support and dialogue style, online teaching atmosphere, have influenced the three stages of teacher-student alienation in online education. It is necessary to capture the negative cognition and feelings of learning subjects in time at the early stage of alienation, to create a synchronic online dialogue situation and group learning vision with the emotional support of keen teachers, serve learners' emotional changes precisely with dynamic analysis of multimodal adjoint data, and to construct a collaborative and complementary cultural ecology of family and technology while focusing on the emotional identity of the course. Those strategies can effectively improve the classroom psychological climate of online education, shape new teacher-student relationships, and enhance the performance of online education.

[Keywords] Online Education; Teacher-student Alienation; Deductive Path; Formation Reasons; Intervention Strategies

[作者簡介] 張青(1971—),男,湖南岳陽人。副教授,博士,主要從事信息化教學與教師專業發展、數字化學習及其評價的研究。E-mail:johnzhangqing@163.com。

基金項目:2021年度湖南省社會科學基金一般項目“網絡教育中師生疏離感的形成機理、動態評估與干預研究”(項目編號:21YBA038)