李士村:古法技藝敲開致富門

楊曉彤

綠野環繞下的李士村,村路四通八達寬敞平坦,村居錯落有致規劃有序,醇香醋味和胡麻油味在你剛一走進村子便會撲鼻而來,寫在村口墻壁上的大字“幸福都是奮斗出來的”,醒目而充滿豪氣。

李士村,坐落于固原市隆德縣鳳嶺山下的鳳嶺鄉,這里梯田層疊、綠樹環抱,頗有陶淵明筆下“采菊東籬下,悠然見南山”的韻味。它是寧夏農村集體資產股份權能改革試點村。近年來,借著自治區、市、縣扶持特色產業發展的“東風”,李士村積極探索農村產權制度改革和村級集體經濟發展的有效運行模式,努力增加農民收入,開發了釀醋、磨油、種小雜糧等特色產業。

“其實我們村做醋已有上百年歷史。過去當地村民就地取材,用產自當地的優質冬小麥、豆子、玉米、糜子等五谷雜糧釀醋,招待親戚朋友,現在我們把醋做成了產業,讓這門傳統手藝重煥生機。”李士村黨支部書記齊永新娓娓道來當地做醋的歷史和變化。

隆德縣鳳嶺鄉地處六盤山西麓,四面環山,氣候涼爽適宜,水資源豐富,當地有用深井水做醋的傳統,做醋技藝也被李士村一代代村民傳承至今。

2017年,隆德縣劃撥李士村5萬元,支持其發展村集體經濟。村委會拿到資金后,左思右想不知道怎么做,見村民經常到幾里外的集市購買小商品,經商議決定在村里開一家超市,經營油鹽醬醋等日用商品,解決村民最現實的問題。

正值李士村實施美麗農村建設工程,這家小小超市當年銷售收入達到了八九萬元,不僅賺回成本,還有盈余。見李士村經營有方,隆德縣于第二年,一次性給李士村撥付200萬元,用于發展壯大村集體經濟。

“隨著老百姓生活水平提高了,純糧食釀造的醋變得暢銷起來,村里有做醋的手藝人,能不能從這方面著手?”齊永新和村“兩委”班子成員、村民代表商議,并去陜西省袁家村考察后,決定拿出一部分資金建手工醋坊。

“200萬元是一筆大額資金,必須管好用好。”齊永新頂著壓力,將村里閑置校舍改造成生產車間,叫回在外地打工的做醋能手齊書文,又聘用5名做醋能手,手工醋坊于2018年8月15日試生產了。

“創業直接關系村集體經濟發展走向,只能成功,不能失敗。”齊永新和齊書文等人,全身心投入到醋坊的生產中,煮曲、制曲、煮顆、發酵、拌曲、淋醋,每個環節嚴格按照傳統做醋工藝,來不得半點馬虎。

“第一次做的150公斤醋,不到半個月便銷售一空,還有村民把醋作為禮品,送給親戚朋友。大家吃了后,紛紛打電話訂購。”齊永新笑著說,消費者爭搶著要,讓他們做醋的信心大增,也讓老百姓看到了他們不是做樣子,是實打實地在為村子謀發展。

李士村抓住機會,逐月擴大做醋規模。“我們醋廠的醋是純手工生產,是無添加劑、原生態、無污染的傳統農家釀醋,做一次醋需要1個月時間,雖然做的醋量有限,但醋味醇厚、品質好,根本不愁銷路。”說起自家產品的品質,齊永新頗有底氣。

穿過小巷,記者順著香味走進油坊,工作人員正忙著炒油籽、磨油籽、踩油餑、蒸油、包坨、榨油,電動機帶著石磨飛轉,香噴噴的油從石縫中不斷流出,拈起一小撮放入口中,細細滑滑,香氣四溢。

李士村有著逢年過節食用胡麻油的傳統。早期沒有榨油機,胡麻油全靠“古法”榨取。“古法榨油運用杠桿原理,采用油擔壓榨。”油坊工作人員李治紅介紹,古法榨油出油率低、耗時長,但油品好。

“用古法榨油需要1周時間,用現代設備榨油,1個小時就能完成。”隨著現代榨油技術興起,“古法”榨油設備逐漸被現代機械替代,李士村的油坊也被拆除了。

“傳統手工醋賣得這么好,能不能重建老油坊?”齊永新從手工醋熱銷中受到啟發,想起已拆除的油坊,他決定重建油坊,重拾古法榨油技術。

說干就干,李士村在醋坊旁邊,又騰出幾間空閑房屋,用粗木、石碾等組裝了3條榨油生產線,融入現代技術,用機器代替人工攪拌、掛石碾、沉淀過濾,提高了生產效率。

“但在榨油關鍵環節的炒油籽、磨油籽、加水攪拌、蒸水、包坨、壓榨6道工序還是堅持‘古法操作。”油坊工作人員齊國璽說,運用“古法”壓榨的胡麻油,口感綿潤、香味濃厚、沒有苦味,在保證油品質量的同時,又能保留胡麻的香味。古法榨油1個周期最少4天,因此出油率好、品質高。

傳統技藝有了一展身手的新舞臺,李士村從做醋、榨油中嘗到了甜頭,又先后“復活”手工石磨面、手工蕎皮枕頭等傳統技藝,幫助村民在家門口就業賺錢。

“咣當咣當”,石磨面坊的大石碾不停轉動,工人齊鵬程來回拉扯著面篩子,雪白的面粉齊刷刷地散落下來,“蕎麥一天能磨個六七百斤,光7月份就賣了5000多斤的雜糧面。”齊鵬程介紹說。

“石磨面全部采用當地產的玉米、豆子、蕎麥、燕麥等作物,磨的面粉不發熱,又保持糧食的原汁原味。”齊永新介紹,自李士村建起油、醋、面作坊,輻射帶動周邊鄰村8個村種植小雜糧。

在發展弘揚傳統技藝的同時,李士村緊“盯”高質量發展,把村里4200多畝山地修建成高標準農田,結合45歲以下的青壯年勞動力外出的實際,購置收割機,成立農機服務隊。

農機服務隊在本村作業,只收取成本費,對待建檔立卡戶則提供免費耕作。李士村僅農機耕地一項,1年為本村村民節約資金12萬元。普及機械化作業,李士村的老百姓從土地中解放出來,打工、搞養殖,不斷拓展增收渠道。

“家里耕田種地有機械,我在石磨面坊干活,月月有3000塊錢的穩定工資,也不怕刮風下雨。”58歲的齊鵬程在石磨面坊負責手工磨面,建檔立卡戶李升、祁國璽、李治宏等人依靠在油坊、醋坊干活,都過上了和過去不一樣的日子。

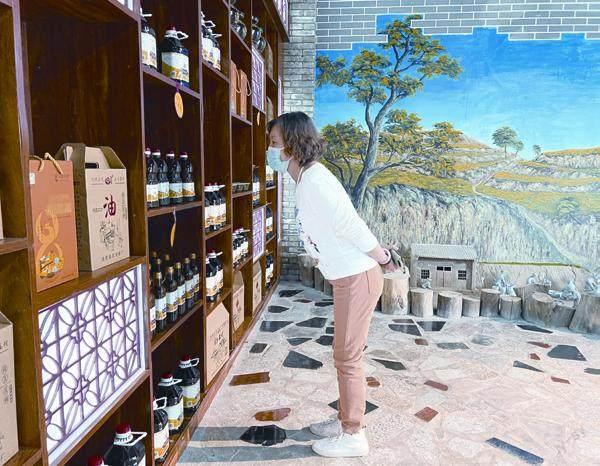

至今,李士村整合資金432萬元,先后建成傳統手工醋坊、油坊、石磨坊、超市、蕎皮枕頭作坊和農機服務中心6個經營實體,解決就業18人,年支付工資44.2萬元。年產醋110噸、胡麻油20噸、小雜糧10噸、枕頭2000個;在發展農副產品、民俗文化產品加工的同時,建成愛心超市,組建農機服務公司,統籌調度管理,在服務本村的基礎上,對外承接各類農機服務,增加村集體經濟收入;以打造“六盤山下、鳳嶺八珍”特色農產品品牌為目標,開發特色農產品,提升產品質量和附加值,擴大銷售量和市場占有率。目前,李士村村集體實現總收益405萬元,純收入119.2萬元,累計分紅69.3萬元,戶均分紅1900元以上,2022年預計收入120萬元,收益45萬元。

現今,李士村的成功做法被復制到了鳳嶺鄉的其他村子,馮碑村的石磨面、齊岔村的蜂蜜、卜岔村的土雞蛋、薛岔村的桃核制品……2019年,鳳嶺鄉的8個村集體實行“統一品牌、統一設計、統一制作、統一包裝、統一監管”的原則,注冊了“六盤·鳳嶺八珍”特色農產品品牌,聘請專業公司制作產品包裝、設計產品營銷理念、營銷推介產品,系統打造特色優質農產品品牌,不斷提升當地農產品的市場影響力和競爭力,提高了農產品的附加值。

“下一步,我們將以村集體經濟為突破口,結合鄉村旅游,開發旅游產品,繼續以挖掘地方傳統特色為抓手,修建醋文化公園,推出醋養生體驗項目;進一步擴大古法生產規模,不斷壯大村集體經濟,將我們的產品推銷到全國各地去,帶動村民增收致富,助力鄉村振興。”齊永新對未來充滿信心和干勁。