晚明佛教的“禪凈圓融”之風對日用家具及陳設的影響

摘? 要:晚明居士佛教盛行,其“禪凈圓融”的風氣對江南地區日用家具和陳設的影響頗深。本文主要考察以文人居士為代表的江南士民的日常修習儀式,論證和闡釋其與禪椅、佛桌、天禪幾等家具及相關陳設之間的密切關系,揭示其所承載的宗教訴求、世俗情懷和審美意趣。

關鍵詞:晚明;禪;凈土;家具;陳設

南宋至明中葉思想領域占據統治地位的理學主張辟佛,朱熹稱佛學“彌近理而大亂真”[1],將其視為“異端”。曾在佛教各宗中一枝獨秀的禪宗自南宋末年以后宗風寂寥,活力不再[2]。明代中晚期,與禪學淵源頗深的“心學”廣為流行,許多文士由心學入禪學,帶動了佛教的復興。不僅寺院香火旺盛[3],四月初八“佛誕日”、六月十九“觀音成道日”等佛教節日備受關注,連原本在理學氛圍中多恥言佛事的文士群體也愈發熱衷于坐禪、念佛,參加各類佛教活動。據清代彭紹昇《居士傳》記載,在明代居士中,僅有4位生活在萬歷年以前,而萬歷之后的居士數量多達103人,且大多為江南人士[4]。他們中既有人信守禪宗的“明心見性”“頓悟成佛”法門,也有人奉持凈土宗的念佛、觀想、作愿法門。這種信仰路向與修習儀式的多元化、圓融化對當時日用家具的種類、樣式及相關陳設都產生了一定影響,使其呈現出許多與之前時代所不同的特征。目前學界對這些內容的研究尚不充分,本文試就此作一些梳理和探討。

一、“夙敦禪悅”的文人居士與坐禪之具

對晚明文人居士而言,參究佛理、坐禪習靜、與僧侶交游已成為日常生活的重要組成部分。如松江人張鼐在《蓋茅處記》一文中坦言自己“夙敦禪悅”,稱城南茅墅“徑寂而宜禪”,且將“暇當選佛,間亦觀空”視為生活常態[5]。無錫人華淑則曾饒有興致地說起自己在友人山居中“繡佛長齋,禪心釋諦”[6]的日子。晚明文人居士“夙敦禪悅”的日常生活推動了修禪家具的流行,如李鼎稱:“蒲團藉地,結雙趺,空萬有,西方圣立證于茲。”[7]在蒲團之外,可供士民信眾像僧人一樣結跏趺坐的家具主要有“禪椅”和“短榻”。禪椅在佛教文化中出現的較早,如敦煌莫高窟第61窟東壁北側的五代壁畫《維摩詰經變·方便品》中便繪有一件坐面較寬的四出頭扶手椅,一位僧人于其上結跏趺坐(如圖1)[8]。現存于臺北故宮博物院,由宋時大理國描工張勝溫創作的《大理國梵像卷》中的七位禪宗祖師各坐一件禪椅,七件禪椅的造型各不相同,但都坐面寬大,可容結跏趺坐。在晚明世情小說《金瓶梅》第四十九回的版畫插圖中,一位僧人也趺坐于一件坐面低矮且寬大的禪椅上(如圖2)[9]1272-1273。

晚明之前使用禪椅的多為僧人,但在晚明時,禪椅已成為許多士民家中的常備之具。如對佛教崇信有加的高濂在《遵生八箋》中稱:“禪椅較之長椅,高大過半,惟水摩者為佳。斑竹亦可。”[10]221高濂所說的禪椅,尺寸比普通椅子大出一半,表明其主要功能應還是供主人在習禪時結跏趺坐。文震亨在《長物志》中稱“禪椅”:“以天臺藤為之,或得古樹根,如虬龍詰曲臃腫,槎牙四出,可掛瓢笠及數珠、瓶缽等器,更須瑩滑如玉,不露斧斤者為佳。”[11]88在文震亨看來,禪椅應以天然古藤、古樹根制成,風格以自然純樸、不露斧鑿為上。為方便掛搭數珠、瓶缽等修習用具,椅子的扶手、搭腦都應留有出頭。屠隆在《考槃馀事》中稱,吳破瓢所制禪椅“采天臺藤為之。靠背用大理石,坐身則百納者,精巧瑩滑無比。”[12]303就禪椅用材來說,高濂提到的斑竹和文震亨、屠隆所說的古藤、老樹根,都給人以古樸、蒼勁之感,體現出蕭瑟、寂靜的禪宗意趣。

在提供“坐禪”功能之外,禪椅也與江南士民的世俗生活融合無間。如高濂稱可在“書齋”中陳設“吳興筍凳六,禪椅一”[10]200,文震亨稱“丈室”中“可置臥榻及禪椅之屬”[11]26,他還主張冬季可于禪椅上鋪設“古錦制褥,或設皋比(虎皮)”[11]136。文氏的這些建議主要出于舒適性的考慮,這與佛教主張清修、反對殺生的理念已多有不同。可見,在文震亨眼中,禪椅已不只是一種習禪之具,更是一件舒適的日用家具。高濂也強調禪椅的舒適性,他稱:“其制惟背上枕首橫木闊厚,始有受用。”[10]221即用寬大厚實的橫木制作椅子的搭腦,可方便人們在疲乏時倚靠頭部,二人對禪椅舒適性的考量體現出文人居士將禪椅融入世俗生活的努力。

“短榻”,又稱“彌勒榻”,是另一種深受文人居士喜愛的坐禪用具。高濂稱:“短榻高九寸,方圓四尺六寸,三面靠背,后背少高。如傍置之佛堂,書齋閑處,可以坐禪習靜,共僧道談玄,甚便斜倚,又曰彌勒榻。”[10]218屠隆《考槃馀事》對“短榻”的描述與高濂基本相同[12]303,二人都將其視為可在家中佛堂、書齋中“坐禪習靜”、說佛談玄時用的坐具。文震亨也說:“(短榻)高尺許,長四尺,置之佛堂、書齋,可以習靜坐禪,談玄揮塵,更便斜倚,俗名彌勒榻。”[12]88據邱隆先生考證,明代營造尺大約相當于現代公制單位的32cm[13],可知高濂所說短榻的坐面高度約為28.8cm,坐面寬度為147.2cm,文震亨所說的短榻坐高約32cm,坐面寬約128cm。二者的坐高都很低,而坐寬卻遠超普通座椅,這種造型正是為了適應“坐禪”時結跏趺坐的坐姿。在短榻的陳設方式上,晚明文人也所言甚多,如文震亨稱“小室”中可置“小榻一,以供偃臥趺坐”。在談及書齋陳設時又稱:“齋中僅可置四椅一榻,他如古須彌座、短榻、矮幾、壁幾之類,不妨多設。”[11]136不難看出,晚明的“禪悅”之風和文人居士“坐禪習靜”的修習方式,使禪椅、短榻等原為僧人所用的家具完美地融入了江南士民的日常生活,甚至成為這一時期家具審美領域的熱門話題。

二、凈土修習的日常化與供佛家具

釋圣嚴通過對彭紹昇《居士傳》的研究指出,最受晚明文人居士重視的佛教經典是《金剛經》《楞嚴經》《阿彌陀經》等[14]。晚明思潮的中心人物李贄曾稱自己所讀的佛教經典有《壇經》《維摩詰經》《無量壽經》《金剛經》等。可見,《阿彌陀經》《無量壽經》等凈土宗經典已成為不少晚明文士的案頭之書,這在唐宋時期是并不多見的。事實上,萬歷中期以后專修凈土和“禪凈雙修”的居士人數之和很可能已超過專修禪宗的人數。從晚明文人居士的生活實踐來看,念佛、作愿等凈土儀式的普及程度非常高。如昆山人張大復便曾談到自己跟友人參加凈土放生活動,以及王孟夙與張世長相約“日勤勤念佛”等事[15]。

凈土宗的盛行對晚明家具的種類、樣式和使用方式的影響頗深。與強調“明心見性”,認為“以色見我”便“不能見如來”[16]的禪宗有所不同的是,凈土宗極為重視佛像、供養在修行中的作用。如《觀無量壽經》云:“但想佛像得無量福,況復觀佛具足身相。”[17]在凈土信眾眼中,愿想佛像即可得無量福、除無量生死之劫,供養、觀瞻具足身相的佛像更是上乘法門。如宋代遵式《凈土懺愿儀》首條“嚴凈道場”便稱:“當選閑靜堂室,……安佛像西坐東向,觀音侍左,勢至侍右。像前列眾好華,及蓮華等。”[18]64

在遵式生活的宋代,士民信眾在家中觀佛、拜佛、供佛的普遍社會風氣尚未形成。但在晚明時期,凈土儀式已滲透到各階層民眾的日常生活中。如高濂將讀經、念佛視為人生至樂,他稱:“當佩服持珠,作人間有發僧,坐臥西風黃葉中,捧念西方大圣,較之奔逐利名,哀哀寒暑者,自覺我輩閑靜。”[10]222主張“禪凈合流”的晚明居士淥田一念曾在《西方直指》一書中,對當時流行的“凈土儀式”作過一番描述。他稱當時的凈土信眾每日清晨即“焚香供佛,……合掌向西,禮拜畢即念南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩、南無大勢至菩薩、南無一切菩薩聲聞諸上善人各十聲”,“身心稍閑者”還會頌持凈土經典《阿彌陀經》《往生咒》等,甚至念佛至千聲萬聲,無一日間斷[19]。這一文化語境有力地推動了與之相關的家具及陳設的日常化、普及化和世俗化。

為供家人禮佛之用,許多晚明文人居士都在家中辟有佛堂、佛室,如文壇領袖王世貞在其家鄉太倉的“弇山園”中就設有“佛閣”兩處[20]。凈土信眾的修習儀式非常依賴佛祖“身”“相”,因此,在佛堂或佛室中供奉佛像、佛圖成為他們共同的選擇。高濂曾這樣描述“佛堂”中所供佛像:“內供釋迦三身,或一佛二菩薩像,或供觀音烏斯藏鏒金之佛。價雖高大,其金鏒甚厚,且慈容端整,結束得真,印結趺跏,妙相具足,宛如現身。”[10]221“釋迦三身”指的是大乘佛教中的法身佛(毗盧遮那佛)、報身佛(盧舍那佛)和應身佛(釋迦牟尼佛);“一佛二菩薩”指的是凈土信仰中的“西方三圣”,即阿彌陀佛、觀世音菩薩和大勢至菩薩。高濂認為,佛堂既可供三身佛,也可供西方三圣,還可供傳自西藏,以鏒金工藝制成的觀音塑像。文震亨在談及“佛室”所宜供奉的佛像時建議“內供烏斯藏佛一尊,以金鏒甚厚、慈容端整、妙相具足者為上,或宋元脫紗大士像”,而“若香像、唐像及三尊并列,接引諸天等像”,“皆僧寮所供,非居士所宜也”[11]140。不難看出,高濂和文震亨二人的觀點多有不同。高濂認為,多種佛像組合都可在家中供奉,而文震亨卻堅稱,無論是烏斯藏鏒金佛,還是脫紗菩薩像,都僅可供一尊。

在談及家中供佛的家具時,文震亨指出,佛櫥、佛桌應華麗、齊整而無脂粉氣,他推崇內府雕花、古漆斷紋和倭漆器三種樣式,而稱新近制作的八角、委角造型的漆器“斷不可用”[11]93。文震亨還提到一種供佛用的“壁桌”:“長短不拘,但不可過闊,飛云、起角、螳螂足諸式,俱可供佛,或用大理及祁陽石鑲者,出舊制,亦可。”[11]90在供佛家具的陳設上,文震亨稱幾、榻“俱不可多置”,但可“以小佛櫥供鎏金小佛”[11]138。相較而言,高濂對所供佛像和供佛家具態度包容,兼收并蓄,與市民階層的趣味較為接近,而文震亨則力圖在滿足一定修佛功能的基礎上,追求供佛家具及其陳設的美感和高雅品味,帶有強烈的精英化色彩。但無論哪種觀點,他們所使用的“一佛二菩薩”“接引諸天”等凈土話語,都反映出凈土修習儀式在當時的流行。

高濂在談及“書齋”的陳設時稱:“中置幾一,如吳中云林幾式佳。壁間懸畫一。……或奉名畫山水云霞中神佛像亦可。……上奉烏斯藏鏒金佛一,或倭漆龕,或花梨木龕以居之。”[10]199在高濂看來,書齋后壁中間應置一“幾”,壁間可掛一幅“山水云霞中神佛像”,也可在幾上放置供奉西藏鏒金佛像的倭漆佛龕或花梨木佛龕。高濂還提到一種形制并不多見,可“置倭龕神像”的“書櫥”[10]461-462。這種將書、畫、佛像并置一櫥的做法,表明供奉佛像在晚明時已不限于宗教用途,而是融入了江南士民的世俗生活,體現出更多的裝飾目的和審美意趣。

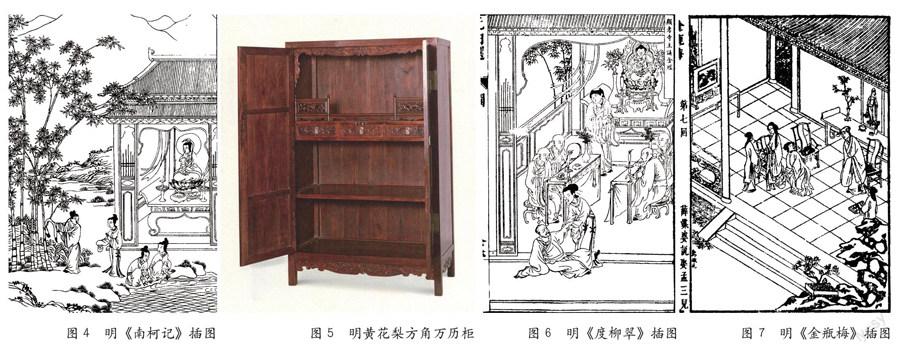

德國學者古斯塔夫·艾克曾在《中國花梨家具圖考》中收錄過一件特殊的晚明家具實物(如圖3)[21],稱其為“可移動的櫥柜”,但未解釋其功用。從小櫥的基本形制來看,櫥體正面兩開門,內列多層抽屜,這種造型的家具常被今人通稱為“藥箱”。事實上,這類家具適宜存儲多種物品,并非僅為存藥之用[22]278。這件小櫥中下部有一個飾有壸門造型的置物空間,筆者認為,此處或為供奉佛像之所,可方便主人在家中或旅途中修習凈土儀式。這一判斷的依據有二:其一,這種樣式櫥柜所出現的晚明時期,在時間上與凈土宗的風靡高度一致,其功能符合佛教居士每日焚香、拜佛等活動所需,櫥柜的多個抽屜可盛放經書、香爐、香盒、數珠等修佛用具;其二,小櫥陳設空間上方的壸門造型與佛龕和寺廟建筑門楣的壸門造型(如圖4)[23]極為相似。雖然,源自的佛教建筑的壸門造型很早便已在椅凳、桌案類家具的牙條和腿足部位被廣泛應用,但在陳設空間上方裝飾壸門造型的日用家具卻并不多見,且都與佛像有某種聯系。

在現存晚明家具實物中,還有一種在陳設空間上方裝飾壸門造型的家具——亮格柜。亮格柜約創制于萬歷年間,因此也被后人稱為“萬歷柜”。不少學者認為,萬歷柜的出現緣于晚明的賞鑒之風,但事實上,收藏、品鑒之風自宋代起便已在文士群體中廣為流行,但在當時的家具中卻并未見該樣式。伍嘉恩曾指出,目前關于萬歷柜來源的幾種解釋都缺乏證據[22]215。筆者認為,萬歷柜的設計意匠或許緣于凈土信眾的供佛、拜佛之風,究其原因,一是許多萬歷柜的陳設空間處都以壸門造型裝飾,一些個例還使用了類似佛寺大殿的欄桿造型(如圖5)[22]219;二是不少萬歷柜柜門和抽屜上的吊牌拉手都采用了凈瓶、貝葉等佛教符號元素。隨著時間的推移,萬歷柜的宗教功能才逐漸褪去,而成為士民日常生活中的一件普通的陳設和收納用具。

三、信仰與審美的混融:佛前供養之具的陳設方式

焚香、插花作為兩種文化活動,在宋代文士群體中已有一定程度的流行,但在晚明時期,其日常化、普及化程度又有了很大的提升,香爐、凈瓶也日益成為一種較固定的陳設組合。筆者認為,這一嬗變除與市民階層對士人階層生活方式的模仿之外,亦與當時的凈土信仰語境淵源頗深。在佛前焚香、獻花是凈土儀式的重要內容,如宋代遵式《凈土懺愿儀》第四儀“燒香散華”提到,禮佛者應“嚴持香華,如法供養”,并如是發愿:“愿此香華云,遍滿十方界。供養一切佛,尊法諸菩薩,無量聲聞眾。……普熏諸眾生,皆發菩提心。”[18]66可見,在凈土信仰中,香、花二者都是佛像前的常供之物,熏香還可助人發無上正等正覺。萬歷年間由臧懋循選編,徽州畫工刻繪的元曲《度柳翠》中的一幅版畫插圖(如圖6)便呈現了寺中以花、香供佛的情景[24]。

在凈土宗盛行的文化背景下,凈土供養儀式也融入了江南士民的日常生活。如高濂在談及家中供佛時稱:“案頭以舊磁凈瓶獻花,凈碗酌水,列此清供。晝爇印香,夜燃石燈,稽首焚修,當得無量莊嚴功德。”[10]221文震亨也說:“案頭以舊磁凈瓶獻花,凈碗酌水,石鼎爇印香。”[11]140可見,在家中焚香、插花以供養佛像的做法在晚明文人居士中非常流行,而高氏在佛前供奉燈、香、花、水,稽首拜佛和希求“無量莊嚴功德”的做法則體現出其濃厚的凈土觀念。

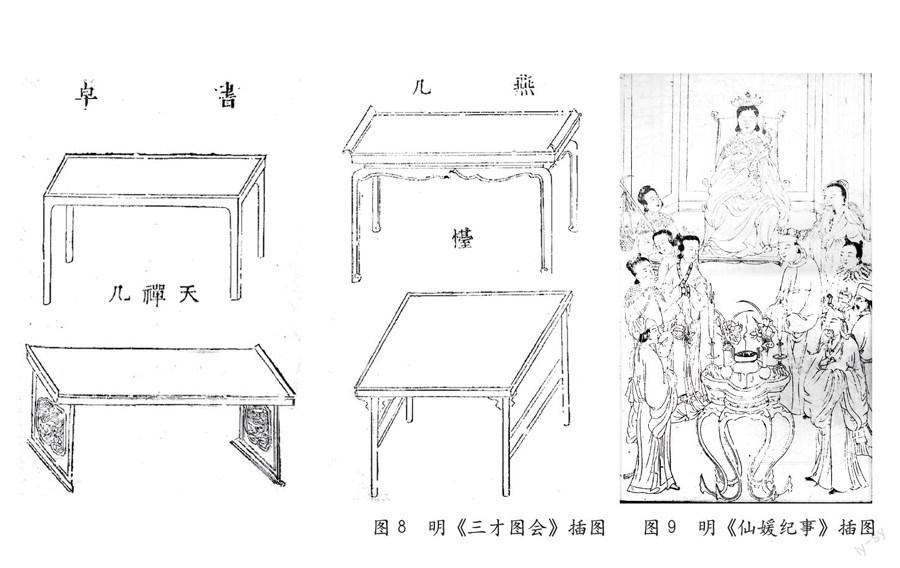

在“佛誕日”“觀音成道日”等佛教節日里,各階層民眾都會在家中供奉佛像、懸掛佛圖、焚香拜佛。如文震亨稱:“四月八日,宜宋元畫佛及宋繡佛像。”[10]84江南名士馮夢禎則稱自己在觀音成道日“舉家齋素”,不難想見,馮家在這一天也會供奉觀音塑像或畫像,晚明文士的這些行為在一向視凈土宗為“愚夫”[25]所信的前人那里是不可想象的。在《金瓶梅》第七回插圖(如圖7)[9]184-185中,西門慶家壁間掛有一幅觀音畫像,像前放著一張被時人稱作“天禪幾”(如圖8)[26]的家具。這件“天禪幾”是一種在現存晚明家具實物中較為常見,兩側板足上裝有透雕絳環板的翹頭案。從其上陳設的插花、香爐、香盒和匙瓶不難看出,供西門慶家人日常禮佛之用是這件家具的一個重要功能。

明末清初人余懷曾講過這樣一則軼事,“善吹簫度曲”的蘇州人張魁年少時與妓院為鄰,且與其中的諸名妓相熟。他每天清晨到妓院幫忙“插瓶花、爇爐香、洗岕片,拂拭琴幾,位置衣桁”,籠中鸚鵡見之即叫“張魁官來,阿彌陀佛”[27]。這一情節透露出,張魁很可能在每日布置好香爐、花瓶之后順便持名念佛,正是這種做法使鸚鵡記住了“阿彌陀佛”的名號,并將其與張氏本人聯系到一起。種種材料表明,對晚明廣大佛教信眾而言,焚香、插花既是一種風雅的趣好,也是他們日常修習凈土儀式的必備之具。

在香爐、花瓶的陳設形式上,寺院與民間的做法多有不同,民間在重要儀式上和日常生活中的用法也有差異。僧人在佛像前焚香、供花時,一般將香爐置于供桌中央,在香爐兩側對稱擺放一對花瓶和一對香燭;而民間在香爐、花瓶的陳設上比較隨意,無論在供佛時,還是在清談、讀書、撫琴、繪畫等日常生活中,一般不會將一對花瓶對稱擺放在香爐兩側。文震亨曾明確指出,花瓶在擺放時“忌成對”[11]137。但在一些重要儀式上,花瓶仍會被對稱擺放,如刻印于萬歷年間的《仙媛紀事》中的一幅版畫插圖(如圖9),便描繪了在一個婚禮現場,有一對花瓶被對稱地放置在海棠形香幾上的香爐兩側[28]。海棠形香幾在婚禮上的使用,一方面是取“堂”之諧音,寓意“富貴滿堂”“金玉滿堂”,另一方面或與海棠形幾面非常適合在香爐兩側對稱放置花瓶、香燭的陳設布局亦有一定關系。

高濂曾提到當時蘇州工匠制作的一種朱漆“小幾”:“或大如倭(幾),或小盈尺,更有五六寸者,用以坐烏斯藏鏒金佛像佛龕之類,或陳精妙古銅官哥絕小爐瓶,焚香插花……以供清玩,甚快心目。”[10]495這種小型香幾尺寸不一,有的跟倭幾尺寸相仿,有的小將近一半,長約32cm,有的甚至不到20cm長。按照高氏的說法,這種香幾可用于供奉烏斯藏鏒金佛像、佛龕,還可陳設小型香爐、花瓶等。可見,在晚明時期,對焚香、插花相關家具和陳設方式的講究已成為一種在各階層民眾中高度普及,兼具宗教功能和審美意味的日常生活方式。

四、結語

晚明江南地區居士佛教的盛行使禪宗、凈土宗的修習儀式與各階層民眾的日常生活融合無間,這一文化語境推動了某些家具形制和陳設方式的流行。其中,椅型寬大的禪椅、短榻成為佛教居士在家禪修時結跏趺坐的方便坐具,而佛櫥、佛桌、天禪幾等成為凈土信眾例行供佛儀式時供奉佛像,陳設花、香、果、水的常設之具。這些家具既擔負著江南士民的佛教修習功能,承載著他們的世俗生活需求,也潛移默化地影響著他們的審美趣味,孕育出這一時期“雅俗混融”的家具審美風尚。

參考文獻:

[1]朱熹.四書章句集注[M].北京:中華書局,2011:17.

[2]忽滑谷快天.中國禪學思想史[M].朱謙之,譯.上海:上海古籍出版社,1994: 659.

[3]張岱.陶庵夢憶[M]//陶庵夢憶·西湖夢尋.上海:上海古籍出版社,2001:109.

[4]彭紹昇.居士傳校注[M].張培鋒,校注.北京:中華書局,2014.

[5]張鼐.蓋茅處記[M]//歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996:447.

[6]華淑.題閑情小品序[M]//歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996: 553.

[7]李鼎.偶談[M]//歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996:262.

[8]敦煌研究院.敦煌石窟鑒賞叢書(第1輯第10分冊)[M].蘭州:甘肅人民美術出版社,1990.

[9]蘭陵笑笑生.全本金瓶梅詞話[M].香港:太平書局,1981.

[10]高濂.遵生八箋[M].北京:人民衛生出版社,2007.

[11]文震亨.長物志[M]//長物志·考槃余事.杭州:浙江人民美術出版社,2011.

[12]屠隆.考槃馀事[M]//長物志·考槃余事.杭州:浙江人民美術出版社,2011.

[13]邱隆.明清時期的度量衡[G]//河南省計量局,主編.中國古代度量衡論文集.鄭州:中州古籍出版社,1990:349.

[14]釋圣嚴.明末佛教研究[M].北京:宗教文化出版社,2006:218-219.

[15]張大復.口業[M] //歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996:206.

[16]鳩摩羅什.金剛經[M]//佛教十三經.北京:中華書局,2010:15.

[17]觀無量壽經[M]//阿彌陀經:附無量壽經·觀無量壽經.畺良耶舍,譯.鄭州:中州古籍出版社,2010:203.

[18]遵式.往生凈土懺愿儀[M] //智旭,撰.凈土十要.北京:中華書局,2015:64.

[19]淥田一念.西方直指[M]//卍續藏經(第2輯第2編第13套第4冊).上海:涵芬樓印書館,1923.

[20]王世貞.弇山園記[M]//歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996:100.

[21]古斯塔夫·艾克.中國花梨家具圖考[M].北京:地震出版社,1991:171.

[22] 伍嘉恩.明式家具經眼錄[M].北京:故宮出版社,2015.

[23]王文衡.明刻傳奇圖像十種[M].杭州:浙江人民美術出版社,2013:288-289.

[24]臧懋循.元曲選圖[M].杭州:浙江人民美術出版社,2013:133.

[25]陸容.菽園雜記[M].上海:上海古籍出版社,2012:97.

[26]王圻,王思義.三才圖會[M].上海:上海古籍出版社,1988:1330.

[27]余懷.軼事[M]//歐明俊,主編.明清小品名家精華.合肥:安徽文藝出版社,1996: 689-690.

[28]鄭振鐸.中國版畫史圖錄(第2冊)[M].北京:中國書店,2012:108.

作者簡介:周坤鵬,山東大學文藝美學研究中心審美文化學專業博士研究生,青島科技大學藝術學院講師。研究方向:藝術學、中國審美文化史。