陶瓷片拼接重構的應用分析

摘? 要:陶瓷藝術文化源遠流長,隨著時間的推移和歷史的發展,陶瓷作品蘊藏了越來越多的藝術價值和人類感情。陶瓷片拼接重構的應用分析研究圍繞陶瓷片在自然元素花卉中的運用及其組建重構的創作形式進行探討。以繡球花為例,通過仿制花卉造型創新來營造自然美的意境。

關鍵詞:陶瓷片;花卉形態;碎片拼接;現代陶瓷

早在遠古時代,祖先們就已經開始向自然學習并產生靈感,賦予了陶瓷生產的審美價值。自然界中,山川、河流、花卉等各類生物都激勵著人類的生活和創造的熱情。隨著仿生學的發展,設計師將自然的特點和人的要求結合起來,強調以各種技術關注人性和陶瓷品質,將實用意義和個性創作結合起來。

本文將陶瓷的藝術語言與自然花卉結合進行創作,使陶瓷的堅硬度與自然生物花卉的柔韌度形成鮮明對比,從而體現陶瓷藝術的多樣性與可塑性,同時探索自然世界的魅力與奇幻;在創作形式上以陶瓷片組建為主,這是對陶瓷組織形式的新式研究,以發掘陶瓷在現時代下的潛在應用范圍,對陶瓷組建形式進行一個興趣探索與個性發展。

一、陶瓷片的背景

隨著社會經濟和制造技術的快速發展,人們的生活緊張忙碌,經常身心疲憊,而想要緩解這種緊張感,回歸自然就是最好的“解藥”。所以回到自然就是人們爭相追求的對象,作為自然語言的形式元素在設計中受到大多數人的青睞,廣泛應用于陶瓷藝術的策劃中,使人們更加接近自然,在身心愉快的同時,也使藝術回歸自然。

美學的地位在不斷提高,人們對設計出色的藝術設計產品的需求也在增加。以陶瓷工藝為例,人們對陶瓷的功能性要求逐漸降低,轉而提高到了精神文化層面,同時,消費者對陶瓷的新穎和美的表現更感興趣。傳統用途單一的器具陶瓷已經不能夠充分地體現人們的審美觀念、彰顯不同個體的獨特個性。在經濟快速發展的推動下,陶瓷藝術在市場中也得到了更廣泛的應用。例如,陶瓷制作公司與家居、照明等家居、家具公司合作設計的陶瓷產品,在款式上更注重和家庭環境的組合使房間整體款式更統一,更好地滿足消費者的需要。不僅在日用器具上得到更加適合人體的更新改良,也將陶瓷藝術品帶入各類家庭,成為房屋裝飾不可或缺的出色單品。

在國外,英國藝術家Barnaby Barford的作品在倫敦著名的David Gill Gallery藝廊展出。窗幾明凈的藝廊廳室內,大象、鹿、狐貍、獅子等動物排成一列,有條不紊地朝著同一個方向前行,最終在一間佇立真實大小北極熊雕塑的房間內相會。整個展覽廳的墻面上還展示著斑馬、羚羊等動物的“標本”,展現出Barnaby Barford特有的敘事風格。Barnaby Barford利用無數片碎瓷、骨瓷塑成的動物雕塑,每一件都是姿態傳神、獨一無二的作品。在其看似純真的作品外觀下,卻時常散發出怪奇又詭異的氛圍。他的作品不僅在英國受歡迎,亦曾遠赴美國、日本等地展出。德弗里斯在職業實踐中面臨著圍繞不完美藝術品價值評估的道德困境,他在爆炸性的作品中挑戰不完美、損害文化歷史的價值:殘破的藍柳盤融合成一幅中國地圖,一個破碎的綠松石花瓶在透明的玻璃容器中找到了新的功能,一小塊瓷器成為一朵朵玫瑰花上的荊棘。

二、陶瓷片的分類

陶瓷片的利用從古到今已經非常廣泛,最為經典的有三種:

一是陶瓷碎片。將陶瓷打碎,從而得到不規則陶瓷碎片,或尋找廢棄陶瓷而生出的陶瓷碎片。再將其拼接粘合形成全新造型。

二是陶瓷馬賽克。其表現形態類似于鑲嵌工藝品、鑲嵌磚等。將陶瓷做成較為規律的小單位塊,再將其鋪設在同一平面。陶瓷馬賽克的用途非常廣泛,傳統用于地面鋪設和墻體規律的裝飾圖案,現在隨著人們思想的包容性擴大,陶瓷馬賽克小單位、多色彩的特點使得更多風格迥異的陶瓷馬賽克藝術品出現在生活當中。

三是手工制作不規則、更隨心的陶瓷片。手工捏塑陶瓷片是將泥土原料進行預設造型的捏塑,可以更好地塑造形態復雜、造型自然的陶瓷作品。并且能使陶瓷的應用得到更大的擴展,幫助人們在陶瓷實用性的基礎要求上增添更多的審美情趣與個性化等表現元素。

三、陶瓷片在仿制花卉中的應用與創新

對于陶瓷片的組建分析,一方面可以對陶瓷藝術語言及表達形式的多樣性進行更深一層的拓展與理解;另一方面,自然生活的真正表現是對生活的經驗和感情,和對美學的反應,是對美的理想、概念和樂趣的具體化,而陶瓷就是這具體化的表達之一。

(一)元素靈感來源

該作品的創新來源于以色列女藝術家Zemer Peled(澤默·佩爾德)的陶瓷作品(如圖1)。她擅長使用數以千計的陶瓷黏土薄片來創作,組成盛開的花朵或者海洋生物圖案。而她處理這些情感強烈的作品卻是先從“破壞”做起:把需要用到的原料上色造型后,用錘子將其分解成需要的形狀,最后再根據需要組合成完整的作品(如圖2)。它們從內而外復雜地排列著,雖然是陶瓷質地,卻顯得細膩而蓬松,好像一個人的呼吸都會打破它。由此看來,藝術美是藝術家的本質力量在藝術作品中通過藝術形象的感性顯現[1]。

裝飾陶瓷是一種滿足使用者個性需求的實用器物,也是滿足使用功能和情感表達的一種藝術展現形式,是藝術和生活的完美結合[2]。筆者將Zermer Peled作品中的陶瓷片組合元素提取出來并創新,兼顧視覺上的統一性、協調性和均衡性,制作一組陶瓷片組建形式下的陶瓷花卉造型。

(二)陶瓷片的表現手法

從陶瓷的基本成型方法來看,陶瓷作品的成型方法一般包括泥條盤筑法、手工捏塑法、機器拉坯法、印模法、注漿法和泥片成型法這幾種相對典型的表現手法。

本創作在這之中采用的是手工捏塑法,手工捏塑法是陶瓷藝術創作中廣泛應用的一種制作技術,也是最基本的表現手法之一。但它的特殊建模語言也不同于一般的創造性方法,大多數造型作品是抽象的、徒手的,也包含著獨特的自然美。此外,作為手工捏塑成型中最重要的精神品質之一,其特殊的成型過程是當代陶瓷藝術概念所追求的物質特征的杰出表現。這種特性不僅包括陶瓷材料的相對廣泛,還包括陶瓷泥片在材料質地和自身肌理上的自然展露。通過提取、整合、抽象自然形態并巧妙運用自然形態中的肌理語言等表現方法,表現出當代藝術在創作思想上、形式上的多元化[3]。因此,它已成為國內外陶藝工作者和藝術家高度重視的建模方法之一。由于其隨機性和過程中明顯的不可復制性,它往往包含了制作師強烈的情感意識和思維表達,屬于典型的情感創作藝術類型。

(三)元素的應用創新

“現代陶瓷的設計要定論于人與自然關系的優化和持續發展上,創造更合理的生存方式,重視陶瓷設計的自然性。”[4]將陶瓷碎片的元素以繡球花的形式進行應用,繡球花的花語是:希望、忠貞、永恒、美滿、團聚。希望指的是繡球花花開之時也就是春天來臨之際,能夠讓人們看到希望的存在;忠貞與永恒是指甜蜜的愛情和愛人之間相伴一生的勇氣;美滿團聚是指它開花時每一片花瓣會依靠彼此,代表家人之間相互扶持相互依靠的感情。不同顏色花朵也有不同的花語,白色繡球寓意天真純潔;紅色寓意著團聚;紫色寓意著浪漫、繁榮。因本次創作以家庭適用為主,所以繡球花的花語可與其吻合,涵蓋了一個美滿家庭應具有的各種品質。陶瓷片在作品中將作為最根本的制作元素,把陶瓷形式的花瓣、花蕊、花萼、子房和胚珠等結構以及它們的肌理紋路分類別制作成接近陶瓷片的形態,再將這些部件進行組合。

(四)注意事項

在創作過程中要解決的主要問題是陶瓷零件組裝成型的問題,將零件固定在其所應在的位置并不容易。組合中單個作品整體造型設計為球體,而這個球體又是由一個個花朵連接形成,要想使花朵零件固定不散,那它的連接物就需要有一定的支撐力度,而在線性物體中鐵絲是支撐力度比較強的。因作品的花瓣零件單薄脆弱,所以應選擇細鐵絲來把陶瓷零件進行組裝造型。

陶瓷在坯體制作過程中極易開裂,所以保持坯體形態也是需要注意到的問題。此外,還要在坯體制作中要控制好泥團的干濕度,不宜過于干燥也不宜過于潮濕,避免泥團在手中停留太長時間,在部分坯體制作完成后,用塑料袋將其罩起來,置于無光照處進行陰干,防止干燥速度太快而引起的坯體收縮速度增快。

四、作品展示排列與視覺形象預設

(一)作品展示排列

除了墻面、地板、桌面的應用部位外,還有另一種吊頂應用形式。吊頂的應用形式更適合空間較大的房間。例如,在閣樓式公寓或別墅空間中,懸掛在吊頂上的裝飾陶瓷可以豐富家居的室內空曠空間,豐富家居空間的環境層次。各種形狀和尺寸的陶瓷制品,在室內光影關系的裝飾下,帶給人們悠閑的生活氛圍,有效地在快速變化的人生中,緩解人們的緊張情緒。

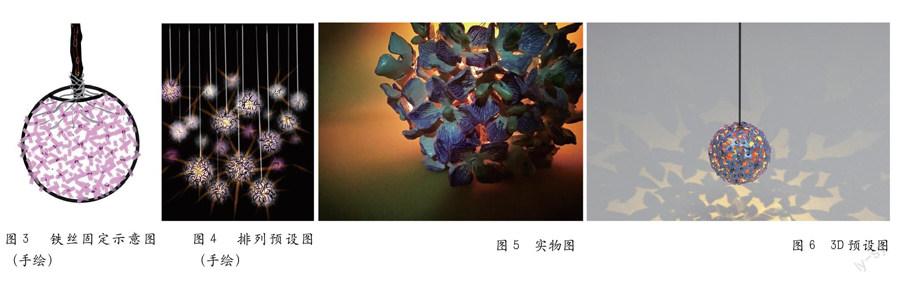

花卉組建這一作品將采用懸掛形式進行展示,將物體大小錯落有致地排列,并在內部放入燈泡賦予其實用意義。首先將鐵絲在陶瓷體的空隙中穿梭并集中于陶瓷形成的球體空殼內部(如圖3),再將其固定在懸掛支撐體上面。最后將懸掛支撐體固定于天花板上面。

(二)作品視覺形象預設

對作品期望效果進行預設,通過手繪(如圖4)、實物圖(如圖5),以及3D軟件(如圖6)等形式進行初步展示,作品以組合的形式呈現,以大小錯落的陶瓷繡球花作為燈罩,內部放入電燈,使光線在花瓣與花瓣的縫隙中穿梭變幻,進而營造浪漫而藝術的氛圍,最后將其懸掛展示。

五、結語

本文對陶瓷應用概念、作品設計制作過程及應用意義進行了一定的論述,結合實驗操作拓展了陶瓷片組建的應用范圍。在對自然元素的運用上更加的具體化、具象化,希望能夠將自然所帶給人的感受最大化,充分發揮自然界作用的同時也能充分體現陶瓷的廣泛性與復原性。對陶瓷的組成形式進行了進一步的研究,運用了不同于陶瓷的其他材料,從而體現出簡單陶瓷片組合可以形成的復雜形態,由此也可以看出積少成多的力量。如今,在我們生活的各個領域,陶瓷裝飾起著非常重要的作用。本文所闡述的作品也將作為實用器(燈具)兼裝飾品而用于空間環境。瓷器以新姿態示人的時代藝術概念,實用意義及精神需求使得方便人們生活的同時,表達個性,抒發情感也提高了家庭空間的人本性。

參考文獻:

[1]王春霞.“融匯自然,傳創并舉”——談陶瓷藝術大師何炳欽陶瓷作品藝術美[J].工業技術與職業教育,2018(4):62-66.

[2]張芳.家居空間中的裝飾陶瓷設計與應用[D].濟南:齊魯工業大學,2019.

[3]禹楠.“仿形象生”——談陶瓷設計藝術中的自然形態語言[J].美苑,2013(3):58-60.

[4]蘇秀玲.現代陶瓷設計與傳統的自然論[J].中國陶瓷,1999(5):40-41.

作者簡介:程一璇,南昌大學碩士研究生研究生。研究方向:視覺傳達設計。