連接人類新文明的海洋

李天綱

德國哲學家康德(1724-1804)在《永久和平論》(1795)中論證了人類的“普遍的友好”才是“世界公民權利”,人們正是以此善之本性的擴展,達成“永久和平”。也就是說,人類本性中有“好客”的善心,而戰爭、搶劫、掠奪等“不好客”的行為“都是違反自然權利的”,最終將在人性中被克服。然后,康德又說:“地球表面不能居住的部分,海洋和沙漠,隔開了這個共同體。即便如此,舟船或者駱駝(沙漠之舟)卻是他們有可能越過這些無人地帶而互相接近,并且利用屬于人類所有的對地球表面的權利而進行可能的來往。”(《永久和平論》,何兆武譯,上海人民出版社2005年)確實,大洋上面,波詭云密,人類主要是和大自然作抗爭;大洋彼岸,海闊天空,族群之間更多是相互合作。康德提到“海洋和沙漠”,在古代是隔離了人類交往的天塹,而在“大航海”,即我們今天認識到的“全球化”之后,一望無際的海洋,反而成為連接人類各民族“好客”交往的大通道。

一四九二年八月三日,意大利熱那亞人哥倫布(Christopher Columbus,1451-1506)從西班牙海港巴羅斯起航,征服大西洋,發現新大陸。此前,人類各民族的交往,無論是和親或者戰爭,文化交流或者貿易,移民或者販奴,基本上都是在歐亞大陸的“沙漠”之間,以及環地中海的“海洋”中進行。“大航海”以后,大西洋、印度洋、太平洋最終成了人類的“內海”,整個地球聯為一體。亞、非、拉、美、大洋洲的人民不斷融合,康德正是在哥倫布發現新大陸的三百周年之際寫作《永久和平論》的;他在動蕩中感受到了人類日益頻繁的交往和接觸,認定了未來必將出現一個“世界公民社會”,在一個海洋的體系,海洋的時代,人類得以獲得更大的進步。我們可以說,正是海洋,造成了人類的一體化;正是海洋的存在,人類在最近的五百年中得以全球化;更重要的是,人類從一體化的全球交往之益中,逐漸摒棄了老大陸上積重難返的種種惡習,發展出現代文明制度,因而更加認識到了海洋的重要性。

中國的知識人認識海洋的重要性,要比哥倫布的環球航行晚了整整一百年。從羅馬教宗國來的傳教士利瑪竇(Mateo Ricci,1552-1610)來到南京(1600)、北京(1601)的時候,江南地區有一批好奇的讀書人才知道了有一種遠在“泰西”,“深目隆準”的“大西洋”人,“梯山航海九萬里”到達了中國。我們知道,繼哥倫布之后,葡萄牙人達伽馬(Vasco da Gama,1469-1524)沿非洲西、東海岸航行,越過好望角,進入印度洋。達伽馬于一四九八年到達印巴次大陸西南部的卡里卡特,證實了哥倫布發現的“印度”其實是一塊原先并不為歐亞大陸和非洲各民族所知的“新大陸”,而達伽馬向東航行發現的才是真“印度”。一五○九年,順著達伽馬開辟的航線繼續向東,葡萄牙艦隊司令塞格拉(Diogo Lopes de Sequeira)率領軍隊闖進了馬六甲海峽,進入了“南中國海”,這是歐洲人第一次背靠印度洋,遙望中國、日本和印度支那。一五一一年,葡萄牙總督阿布魁(Alfonso de Albuquerque)攻占了馬六甲,《明史·佛郎機傳》稱:“正德中,據滿剌加地,逐其王。”不久,西班牙籍葡萄牙人探險家麥哲倫(Ferdinand Magellan,1480-1521)在一五二一年從南美洲進入了“太平洋”,并發現了菲律賓。這樣,短短的二三十年間,歐洲拉丁民族的航海家們就完成了史無前例的環球航行。

自有“航海大發現”以后,海洋成為人類活動的中心;因為有各種各樣的物產可以交換,形形色色的民族可以交往,更有無窮無盡的資源可以利用,海洋就成為各民族發展中最為有利的因素。跨洋貿易的結果,遠遠超過了幾千年來大陸內部跨越沙漠、高山、河流阻隔做成的文明交流。自十六世紀以來,葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國等都是憑借其海上航行的優勢,建立起一個個龐大的殖民帝國。稍晚,美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本等,因為具有全面開放的海岸線,也都利用其優越的沿海自然條件,在十九、二十世紀崛起,成為強有力的新興“海洋民族”。歐、亞舊大陸雖然也有如意大利、法蘭西、德意志、俄羅斯、土耳其、波斯、印度、華夏等古老而強盛的國家/民族,但是這些“大陸民族”大多數因為固守內陸,攘人疆土,留戀傳統,參與國際貿易合作的“海洋精神”滯后且不足。于是,我們看到大陸諸強民族在近五百年來的全球化和現代化的過程中,開放性不夠,征戰性卻很強,在真正的社會改革事業中顯得步履蹣跚,常常遭遇重大挫折。學者們有很多方法區分民族和國家的類型,如語言學家按不同語系,分為盎格魯-撒克遜、拉丁、斯拉夫、阿拉伯、漢、和等民族;法國哲學家孟德斯鳩按各國政體的不同,區分為“專制”“君主”和“共和”。考慮到十六世紀以后的“全球化”過程中海洋的重要性,我們可以按不同性格再做一種區分,即開放性的“海洋民族”與保守型的“大陸民族”,這也是具有充分的理由的。

對于十五六世紀從拉丁民族開始的“航海大發現”,處在歐亞大陸東端的中華民族是后知后覺的。應該坦率地承認,中華民族是很晚才加入到人類各民族的“全球化”海洋交往的。但是,造成中國人“海洋精神”落后的原因,不在民眾,而在朝廷和士大夫。清帝國是在一八四○年“鴉片戰爭”失敗以后,被英、美、法國家政府以強行叩關的方式,不情愿地加入到全球貿易體系。“閉關自守”是指朝廷和士大夫的官方態度而言,而不能指陳民眾的后知后覺。相反,宋代以來,東南沿海地區的福建人、廣東人、浙江人、江蘇人、山東人卻有不斷“下海”,在“片板不得下海”的嚴禁中努力從事貿易航運的。令人遺憾的是,東南海上貿易常常被中央王朝的“海禁”政策搞得精疲力竭,陷入了周期性停頓。在元、明、清斷斷續續的“開埠”時期,東南民眾從事著一種沿海型的海岸運輸(sea transportation),而不是跨越大洋的海洋航行(ocean navigation)。元代有海運漕糧,明代有鄭和下西洋,清代則有閩南人、潮州人和廣東人的“下南洋”,從北亞、東亞到東南亞,華人的航海活動就其活躍性來說,并不亞于拉丁、西歐、北歐民族,有些零星的船只甚至已經到達了紅海和東非海岸。

二十世紀八十年代,中國知識人中曾經有中華文明的整體性質到底是大陸民族,還是海洋民族的爭論,這當然是非常有意義的問題。二十世紀初,中國學者們爭議的是華夏文明到底是以黃河為代表,還是長江為代表。這一時期的大多數人,仍然認為中國是一個以中原為代表的大陸民族,他們是把從途經黃土高原的黃河,作為中華之象征;只有較少數量的學者,提出南方的長江,也是中華文明的發源地,也應該作為中華文明的象征。然而,還有更少的幾位學者,如陳寅恪先生等人,“學術獨立,思想自由”地在自己獨到的研究中提出:中國不單有長江、黃河的內陸文明,它也有自己的海洋文明,正如希臘、羅馬、迦太基等地中海民族。注重沿海中國的學者提出:齊、吳、越、閩、粵等東南“濱海”地區,存在著不同于中原民族的信仰、學說和生活方式,即一種海洋文明。

在十六世紀全球化剛剛開始的時代,中國士大夫們的海洋意識,并不是從東南沿海民眾的航海經驗中提煉的,而是在利瑪竇帶來的《坤輿萬國全圖》等圖志的激發下猛然醒悟的。一六○二年,杭州人李之藻(1565-1630)用利瑪竇提供的《山海輿地圖全圖》作底本,加上從福建傳教士那里獲得的兩個新版本,稍稍參考了國內東南沿海航海民族積累的航海圖志,編成了一部詳盡的世界地圖。這是一部改變中國人的世界觀,讓人們的視野從中國轉向世界,從內陸轉到海洋的劃時代作品。《坤輿萬國全圖》引導了一種海洋精神,讓重視傳統問題,關注內地利益的士大夫官員們知道了一個海洋時代的到來。我們完全可以在全球化的意義上,把它看作是漢語世界“海洋研究”(ocean studies)的開端。南京博物院藏《坤輿萬國全圖》就是一部“海洋研究”專著,巨幅的全圖上,不單有利瑪竇、李之藻、吳中明、陳民志、楊景淳、祁光宗等人的題識文章,還有“大航海”以來歐洲航海家的著名航船,有他們在大西洋、印度洋、太平洋中,以及沿岸地區發現的舊大陸上未曾見過的珍奇動物,如大象、獅子、鱷魚、鴕鳥、鯊魚……《坤輿萬國全圖》打開了一個新奇的海洋世界,涌現出前所未有的全新知識,確實就是華人世界最早的“海洋研究”。但是,明代的海上航行和“海洋精神”在清初的“禁海”政策下又一次中斷,而當時因“大航海”而來的人類全球交往正如火如荼地開展。因此,盡管還有不少學者爭辯“鄭和下西洋”的重要性,論說乾隆皇帝“懷柔遠人”的合理性,考證“中國人發現美洲”的可能性,但華人航海家畢竟沒有像歐洲人那樣完成環球航行,一塊接一塊地“發現新大陸”,也沒有建立起一個廣大無垠的海洋意識,更談不上像達爾文那樣從事海洋調查,利用海洋知識,建立起現代科學體系。

海洋時代,新大陸和世界各地的海洋民族,在克服了舊制度的殘余之后,誕生出了一個個新的文明。這種新文明分布在海外的新大陸,以及作為通商口岸的舊大陸沿海城市。“海洋文明”,并非只存在于那些孤懸于歐亞大陸邊緣的“海洋民族”,比如英倫和日本,歷史學家有時單純從海洲地理來劃分“海洋民族”。其實,“海權”是一個新的文明、新的體系,舊大陸的沿海城市和區域,比如明代的江南,清代的上海,也都卷進了這種新的海洋區域文明。舊大陸的海洋區域延續了不少制度遺產,仍然被各種舊習慣糾纏。但是,他們卻在海洋體系中發展出諸多的人類新精神,比如航海冒險、貿易重商、知識探索、邊疆拓展、自由獨立、族群合作、憲章精神、城市自治,等等。那些在舊大陸萌芽,卻難以發展的進步要素,一旦掙脫了封建領主和專制君主的束縛,就會在“全球化”的海洋空間里迅速成長。“文藝復興”激活了人性,萌動出“現代性”,這些都在海洋民族、海洋城市和海洋地區更容易得到移植、生存和發展,新大陸形態的海洋城市,成為歐亞大陸各地民眾離開故土,實現夢想的新空間,這種“烏托邦”現象在十七到二十世紀各民族的海外開拓史中非常明顯。

一直到現在,中國學者對于三千年以來的華夏傳統文化的興趣,遠遠大于對于海外世界的好奇。中國文化界仍然缺乏像捷克作曲家德沃夏克(Antoni Leopold Dvorak,1841-1904)《自新大陸》那種情感樣式的作品。明清時期延續至今的主流學者,在知識訴求上的內向(internal)和內部(domestic)的傾向,與“文藝復興”后的歐洲學者提倡的那種外向(external)和域外(exotic)的特征非常不同。傳統的儒生們,遇到了“四書五經”“十三經”中沒有記載的域外知識,思維定式首先不是核實、驗證和探索新的知識,而是回護傳統知識的合法性。持守這樣的經典主義“正統論”,很容易把十六世紀以來在歐洲和西方社會洶涌澎湃的海洋知識,處理為“海客談瀛洲”的“山海經”。明末士大夫中像徐光啟、李之藻這樣對于海洋知識有如此強烈的好奇,那一代對于“坤與萬國”所處的“五大洲”的海洋環境有著差不多同步了解的先驅人物,在清代就消失了。

在中華文明中負責發展世俗知識體系的儒家學者,一貫持有經典主義的“正統論”,這是一個要命的思維弱點。在研究上海歷史中偶然發現,當一八三一年、一八三二年、一八三三年英國東印度公司資助“阿美士德號”海洋調查船考察北太平洋的日本海、東海、黃海的時候,他們的探險活動甚至已經滲透到長江、黃浦江內,而中國知識界卻全無反應。按我的理解,郭實臘(Karl Friedrich August Gutzlaff,1803-1851)參與的“阿美士德號”在東亞民族沿海進行的海洋調查,填補了哥倫布、達伽馬、麥哲倫全球航行在北太平洋的空白點,它是繼續庫克船長(Captain Cook,1728-1779)在南太平洋探險和海洋調查事業的最后一環,在世界航海史上的一個句號,非常重要。“阿美士德號”對東亞、東北亞的海洋調查完成,歷時三百多年的“大航海”才有了“全球化”的一個閉環。這么重要的事件,發生在清朝的家門口,除了上海當地商人和民眾有一陣騷動之外,居然沒有在知識界引起任何有意義的反應,這是不應該的事情。之所以會發生這樣的事情,是和士大夫單一的大陸民族文化認同,以及經典主義的“正統論”有絕大的關系。一種內向型的思維習慣,讓他們感覺不到十九世紀中洶涌拍岸的太平洋環流。

“鴉片戰爭”以后中國人的海洋知識,最早還是由于外僑學者的提倡,才逐漸引進上海的。據查考,上海英美外僑組織的“亞洲文會”(North China Branch of the Royal Asiatic Society,1857)是上海和中國最早從事“海洋研究”的學術機構。繼“阿美士德號”北太平洋氣候、洋流、物產、生物、港口、人口、民族、文化的調查之后,在上海英租界創立的亞洲文會,對于中國的河口海岸地理,海洋生物種類、臺風路徑分析、沿海物產貿易等情況都做了科學研究,發表在該會的學報上。另外有一份與“亞洲文會”合作,而稍晚出版的月刊《中國科學美術雜志》(The China Journal of Science and Arts,1923-1941)也發表了大量立足上海的地理、生物、文化、藝術研究論文。像蘇柯仁編輯的《長江口之北鯨魚擱淺》(1935年3月)、《中國近海海域之鯨》(1938年2月),引導了中國人的海洋研究興趣。這些在上海從事的研究,用英文發表的論文,是歐美學術界海洋研究的一部分,但也帶動了許多本土學者加入海洋研究。外僑學者,如艾約瑟、韋廉臣、丁韙良、福開森、蘇柯仁等人,大多都參與了清朝的“洋務”“西學”建設,和早期中國學者一起開啟了近代科學研究事業。隨著一八九八年“戊戌變法”主張吸納“西學”,一九○五年清朝廢除科舉制,二十世紀一十年代紛紛建立大學,二十世紀中國人的知識體系發生了大的變化,域外、海外的海洋知識也譯介到中國,正是在這一代人中間,時代風氣改變了知識人的精神取向,外向型的知識興趣開始普及。

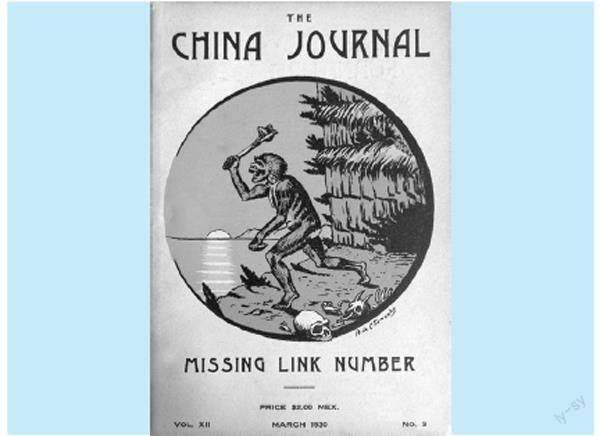

《中國科學美術雜志》,1930年3月刊

在晚清的知識更新運動中,江南地區的儒家士大夫如張謇這樣的“末代狀元”,逐漸放棄經典主義的“正統論”,開始與商人、實業家、教育家和科學家結合,面向海洋,研究海洋。一九○九年,江蘇教育總會推動設立郵傳部高等商船學堂,開始了近海和遠洋航行的教育與研究,此為后來的上海海運學院(今上海海事大學);一九一二年,張謇、黃炎培等江蘇教育會的士紳與商紳,又創辦了江蘇省立水產學校,此為后來的上海水產學院( 今上海海洋大學)。上海這個城市和中國其他城市不一樣,它根植于江南地區的經濟與文化,但并不起源于軍事要塞和行政中心。從元至元二十九年(1292)建城那一年起,上海就是長江口上的一座海港城市(ocean port),航行和通商的范圍遠達東北、日本、朝鮮、東南亞。上海港,作為元朝向北方海運漕糧的城市;明朝鄭和下西洋的母港;清朝恢復海運后“開埠”從事南北洋貿易的江海關榷,它一直是一座面向海洋的城市。七百多年來,上海的儒生士大夫或許同樣有著內向的傾向,到南京、北京討生活,而本地的農人、商人、工人和船民卻有著悠久的航海精神,他們熱衷下海。在上海,甚至有一座專供出海者燒香的“下海廟”,更有護佑水手們在大洋深處航海安全的“天后宮”(天妃宮、媽祖廟)。

放在我們面前的這部多卷本《海洋文化史》又一次提醒我們,至今為止的中國學者的“海洋精神”仍然不足,中國學術界的“海洋研究”還是滯后的。本書的總主編瑪格麗特·科恩(Margaret Cohen)說:“過去三十年中,海洋研究已經成為人文學科中一個領先的跨學科領域。海洋研究的重要性在于它能夠完全說明跨文化、越千禧年的全球化。在其逐漸成形的過程中,海洋研究合并和修訂了通常在國家歷史框架內的海洋運輸、海洋戰爭和全球探索的早期學術成果。海洋研究領域有著各種類型的文獻,主要展示海洋運輸和海洋資源如何將分開的陸地連接成水基區域,重現兩個從未接觸的社會在海灘相遇,如何帶來棘手的統治結構,并揭示從外太空拍攝的我們這個藍色星球的單張照片的影響。”(總編序言,第11頁)主編說最近三十年的“海洋研究”(oceanic studies),是以跨學科的方法,把人類自古以來的海洋知識,以“人文學科”的視野加以總結和研究,形成了一門新學科。這部系列作品,包括了第一卷《古代海洋文化史》,第二卷《中世界海洋文化史》,第三卷《早期近代海洋文化史》,第四卷《啟蒙時代海洋文化史》,第五卷《帝國時代海洋文化史》,第六卷《全球時代海洋文化史》,作者們是把人類各民族的“海洋知識”,放在一起考察,成為一門新興學科—“海洋研究”。

“海洋知識”是人類自古以來積累而成的海洋經驗,它們零零散散地,以自然狀態的形式保存于有關航海史的文獻記錄中。“海洋研究”則是另一回事,它是當代學者試圖在這些傳統文獻中整理出一個完整的海洋知識史、海洋探索理論,以便更好地理解人類與海洋的關系。如本書書名提示的那樣,這是“一個關于海洋的文化歷史”(A Cultural History of the Sea),它是想“引導人文主義學者去接觸物質世界的現實”,因為“現代海洋學和海洋生物學在十九世紀形成時,將海洋確立為非人類的自然領域,但在之前,兩者是結合了對環境的好奇,以及對財富和權力的財富的追求的混合性實踐知識”。(總編序言,同上所引)本書的作者們認為十九世紀的“科學主義”傾向,僅把“海洋研究”定義為“自然科學”并不完整。事實上,在十九世紀以前,以及到了二十一世紀,海洋是人類活動最為密集的領域,人們在海洋的領域中追求海外財富、自然資源和帝國權力,同時也在其中尋求群體合作、共同價值和人類福祉。作者們把“海洋知識”還原成人類經驗、人性學說,即一部“海洋文化史”,這一點是完全正確,并且極富啟發的。把人性重新賦予到人類的海洋經驗中,它能帶來一個全新的知識體系。

我們的“海洋研究”問題,回到了康德《永久和平論》中提出的把海洋作為人類“普遍的友好”的交往之具,而不是海上爭霸的人性惡的交往。二十一世紀的“海洋研究”,當然應該摒棄過去為弱肉強食行為辯護的“海洋知識”,而持守人類文明在五千年中形成的“普世價值”。大多數的學者還是相信一種“善的進化”(evolution of goodness)世界觀,即人類之正義、良善的力量一直在戰勝非正義、不友善的做法。康德說:“來自強權方面的暴力行為將會減少,遵守法律將會增多。在共同體中大概將會有更多的良好行為,更少的訴訟糾紛,更多的信用可靠,等等,部分地是出于榮譽心,部分地是出于更好地理解到了自己的利益。這就終于也會擴展到各民族相互之間的外部關系上,直至走向世界公民社會。”(《永久和平論》)

《海洋文化史》,瑪格麗特·科恩主編,金海譯,即將由上海人民出版社出版