砥礪奮進勇擔當鏗鏘前行惠民生

張愛華 任琴琴 張倩

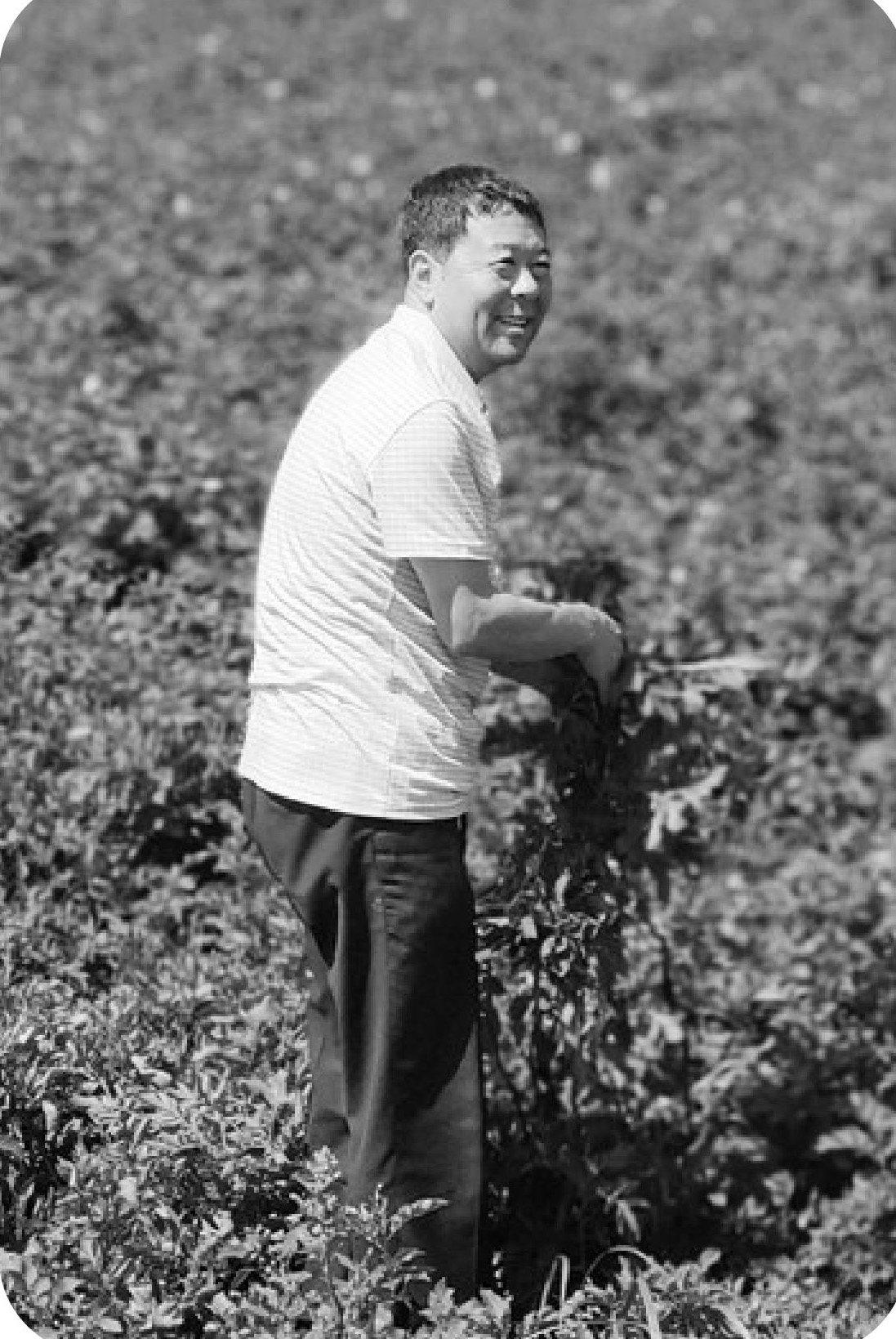

在靖邊縣田間地頭,我們經常可以看到這樣一位漢子,個子不高,皮膚黝黑,手里拿著筆記本,仔細地記錄著,頂著烈日察看莊稼的生長態勢。他不種莊稼,卻是莊稼的守護神,他不是農民,卻是農民的貼心人。他就是靖邊縣農業科技教育培訓中心主任杜建軍。

扎根農廣挑重擔? ?辛勤耕耘惠民生

2000年,杜建軍被任命為靖邊縣農廣校校長,他深知責任重大,面臨的任務繁重。當面對辦公場所嚴重不足、條件簡陋等諸多困難,他依靠豐富的學識,求創新謀發展,組織了中職、高職畜牧獸醫、農業經營管理等主題培訓班,培養中專學員468人,大專學員453人,有效促進了新型農業經營主體帶頭人的綜合素質和經營管理能力提升,其中參與培訓的學員有53人創辦了家庭農場,36人創辦了農民專業合作社,8人創辦了農業企業,探索出靖邊縣培養農村實用人才的新路徑。在杜建軍的帶領下,靖邊縣農廣校得到省、市、縣的認可和支持,辦公場所、辦學條件得到大幅改善,學校面貌發生了翻天覆地的變化。

大膽探索求轉變? ?勇于嘗試開新局

農村務農人口老齡化,越來越多的年輕人外出務工,不愿意回農村務農。“誰來種地”的難題怎樣破解?現代農業靠誰來建設?面對這個日益凸顯的問題,杜建軍帶領專兼職教師,進村入戶,先后走訪了214個村、100名學員以及專業大戶,搞摸底,定思路,確定把培育重點瞄向新型農業經營主體,即農業龍頭企業、農民專業合作社的領辦者,種養大戶、家庭農場骨干;嘗試在理論授課的基礎上,注重實訓,在實踐中學理念、學技術、學管理,在全產業鏈中提素質、提水平、提能力;探索出“在經營主體中培育、在產業鏈中成長、在服務體系中成熟、在政策扶持中壯大”的培育路徑;建立了“政府主導、政策扶持、制度保障、產業帶動”的培育機制;摸索出了一條具有地域特色的高素質農民培育路子。截至2020年底,累計培育高素質農民2250名,人均經濟收入是當地農戶5倍以上,引導幫助高素質農民成立7個產業協會,產業特色突出的村級集體經濟組織10余個,有效助推了蔬菜、馬鈴薯、玉米等主導產業和當地經濟發展。在杜建軍的帶領下,靖邊縣農廣人成為當地農民增收致富的引路人。

在發揮專職培訓機構職能上,實現了創新突破。突出實用實效建立了“田間課堂”,解決了農民學員邊生產邊學習的常態化需求。區別不同時段不同地點建立了“空中課堂”,解決了多樣化的學習需求。根據經營思路建立了“外地課堂”,開闊了眼界轉變了理念。針對理論基礎薄弱建立了“演示課堂”,實現了普惠式學習。培訓中采取“配備教師幫助學、設置作業引導學、課題體會思考學、微信平臺交流學、實地考察觀摩學”的“五學”方式,確保每位學員得到全方位、系統化的培訓,經營能力實現持續提升,形成了校企共育、幫扶引領、傳媒教育的高效培育模式。

發揮優勢強幫扶? ?扶貧攻堅顯擔當

高素質農民不但自己能致富,而且還能帶領鄉親們共同致富。杜建軍依據靖邊縣發展產業的現狀,組織200余名優秀高素質農民,發揮新技術新品種、經營管理、銷售渠道等優勢,與貧困戶結對發展產業,取得了效益共贏,實現了增收脫貧。如陜西省十佳職業農民劉向軍,利用自己大漠農業機械化程度高的優勢,將1000余戶產業貧困戶鑲嵌在全產業鏈中,實現了生產技術更新、產品品質提升、經營效益遞增的良性循環,產業貧困戶戶均收入翻了一番。優秀高素質農民高改平,發揮智慧農業、綠色農產品的經營管理優勢,示范帶動40余戶產業貧困戶發展種養結合的循環農業、休閑農業,實現了一二三產業融合發展,產業效益同比增長30%,穩步實現了增收脫貧。

多年來,杜建軍情系農廣事業,辛勤耕耘,艱苦奮斗,取得了令人驕傲的成績。杜建軍用忠誠擔當踐行了共產黨員的莊嚴承諾,先后被靖邊縣委、靖邊縣人民政府評為脫貧攻堅工作幫扶先進個人、優秀科技工作者、年度綜合考核優秀,榆林市“農林水牧行業示范人物”,陜西省優秀基層農廣校校長。★

(作者單位:1.陜西省現代農業培訓中心

2.靖邊縣農業科技教育培訓中心)