促進(jìn)深度學(xué)習(xí)的高中地理教學(xué)策略探析

葉柚鈾 陸陛華

摘? ? 要:深度學(xué)習(xí)尋求自主學(xué)習(xí)、合作探究,追求體驗(yàn)、探究、感悟的建構(gòu)式學(xué)習(xí),探求創(chuàng)新性、批判性、決策力,契合當(dāng)下“深度課改”的要求。要建構(gòu)地理深度學(xué)習(xí)課堂,教師就需要深度評(píng)測(cè)學(xué)情使教學(xué)有針對(duì)性,深度探析學(xué)習(xí)目標(biāo)使教學(xué)有探究性。更關(guān)鍵的是,教師要深度設(shè)計(jì)教學(xué)過(guò)程,即創(chuàng)設(shè)真實(shí)情境、整合教學(xué)素材、有效激疑設(shè)問(wèn)、開(kāi)展實(shí)驗(yàn)探究、建構(gòu)思維導(dǎo)圖,拓展深度學(xué)習(xí)的空間,激發(fā)并引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)參與深度學(xué)習(xí),最終形成知識(shí)體系,升華深度學(xué)習(xí)。教師還要深度評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)成果,給學(xué)生持續(xù)開(kāi)展深度學(xué)習(xí)創(chuàng)造外在動(dòng)力。

關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí);地理教學(xué);教學(xué)策略

學(xué)習(xí)存在深度和淺層兩個(gè)過(guò)程。深度學(xué)習(xí)不是就某個(gè)知識(shí)點(diǎn)的難度簡(jiǎn)單加深,而是學(xué)習(xí)者根據(jù)自己的學(xué)習(xí)興趣和需求,在理解的基礎(chǔ)上主動(dòng)地、批判性地學(xué)習(xí)新知識(shí)和新思想,運(yùn)用多樣化的學(xué)習(xí)策略來(lái)深度加工知識(shí)信息,建立新舊知識(shí)信息間的聯(lián)系,建構(gòu)個(gè)人知識(shí)體系并能有效遷移應(yīng)用到真實(shí)情境中解決復(fù)雜問(wèn)題的學(xué)習(xí)[1]。與淺層學(xué)習(xí)相比,深度學(xué)習(xí)在組織形式上尋求自主學(xué)習(xí)、合作探究而非教師規(guī)劃、集體統(tǒng)一,在學(xué)習(xí)方式上追求體驗(yàn)、探究、感悟的建構(gòu)式學(xué)習(xí)而非機(jī)械、重復(fù)、記憶的被動(dòng)式學(xué)習(xí),在思維方法上探求創(chuàng)新性、批判性、決策力而非認(rèn)識(shí)、記憶、背誦。

地理深度學(xué)習(xí)指創(chuàng)設(shè)符合學(xué)生認(rèn)知的真實(shí)的地理學(xué)習(xí)情境,圍繞能錘煉思維且具有挑戰(zhàn)性的地理問(wèn)題,引領(lǐng)學(xué)生通過(guò)自主學(xué)習(xí)、合作探究等形式深度參與,進(jìn)而能主動(dòng)建構(gòu)、遷移運(yùn)用新知識(shí),實(shí)現(xiàn)知識(shí)內(nèi)化、能力提升、素養(yǎng)培育的學(xué)習(xí)方式[2]。地理深度學(xué)習(xí)的關(guān)鍵在于學(xué)生的學(xué),教師要使學(xué)生在真實(shí)的地理問(wèn)題探究中學(xué)會(huì)動(dòng)腦、動(dòng)手、交流、總結(jié)、創(chuàng)新。

一、前提:深度評(píng)測(cè)學(xué)情

學(xué)情的深度評(píng)測(cè)是指通過(guò)系統(tǒng)的評(píng)估手段對(duì)學(xué)習(xí)者進(jìn)行預(yù)測(cè)。有了深度評(píng)測(cè)所得到的評(píng)估信息,教師在備課時(shí)才能有的放矢。這是促進(jìn)學(xué)生深度學(xué)習(xí)的前提條件。與淺層學(xué)習(xí)相比,深度學(xué)習(xí)視野下的評(píng)測(cè)方式包括問(wèn)卷調(diào)查、導(dǎo)學(xué)案等而非僅憑感覺(jué)、經(jīng)驗(yàn),評(píng)測(cè)內(nèi)容包括原有經(jīng)驗(yàn)、心理結(jié)構(gòu)、認(rèn)知特點(diǎn)、學(xué)習(xí)意志等而非只有知識(shí)儲(chǔ)備。

學(xué)情的深度評(píng)測(cè)包括宏觀評(píng)測(cè)和微觀評(píng)測(cè)。宏觀評(píng)測(cè)的焦點(diǎn)在于學(xué)生本身,更加關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)格因個(gè)體不同而產(chǎn)生的差異。在高二開(kāi)學(xué)時(shí),筆者設(shè)計(jì)地理學(xué)習(xí)風(fēng)格調(diào)查問(wèn)卷,具體見(jiàn)表1(見(jiàn)下頁(yè)),對(duì)任教的209班(政地化組合)和210班(地物化組合)學(xué)生進(jìn)行調(diào)研,獲取預(yù)測(cè)評(píng)估信息。

通過(guò)調(diào)查,筆者深刻感知到個(gè)體與個(gè)體之間、班級(jí)與班級(jí)之間在心理特征、學(xué)習(xí)品質(zhì)、思維習(xí)慣等方面的差異,然后據(jù)此為學(xué)生的深度學(xué)習(xí)創(chuàng)設(shè)不同的學(xué)習(xí)情境,采用不同的教學(xué)策略。

微觀評(píng)測(cè)的焦點(diǎn)在于教學(xué)內(nèi)容,更加關(guān)注學(xué)生對(duì)所教內(nèi)容及相關(guān)知識(shí)的了解程度。教師可以針對(duì)每節(jié)課的教學(xué)內(nèi)容設(shè)計(jì)出相應(yīng)的“導(dǎo)學(xué)案”,然后根據(jù)“導(dǎo)學(xué)案”的完成情況對(duì)學(xué)生的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估,再針對(duì)學(xué)生的難點(diǎn)進(jìn)行二次備課,設(shè)計(jì)出促進(jìn)深度學(xué)習(xí)的課堂情境。

二、起點(diǎn):深度探析學(xué)習(xí)目標(biāo)

布盧姆將認(rèn)知領(lǐng)域的學(xué)習(xí)目標(biāo)分為6個(gè)層次,從低級(jí)到高級(jí)分別為:識(shí)記、理解、應(yīng)用、分析、評(píng)價(jià)、創(chuàng)造。與淺層學(xué)習(xí)相比,深度學(xué)習(xí)視野下的學(xué)習(xí)目標(biāo)對(duì)應(yīng)后4個(gè)層次,指學(xué)生在識(shí)記、理解課本知識(shí)的基礎(chǔ)上,能批判地、選擇性地吸收學(xué)習(xí)心得、思想和事實(shí),能夠主動(dòng)地建構(gòu)知識(shí)體系并將其融入已有的認(rèn)知結(jié)構(gòu)中去,能夠?qū)⒅R(shí)遷移到新的情境之中并能分析問(wèn)題、解決問(wèn)題。其期望達(dá)成的課程目標(biāo)是培育學(xué)生的能力、素養(yǎng)而非僅僅掌握知識(shí),重難點(diǎn)的突破主要依靠學(xué)生自主去體驗(yàn)、尋找、探索資源支撐而非教師補(bǔ)充知識(shí)幫助理解。

如湘教版普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)教科書(以下簡(jiǎn)稱“湘教版教材”)必修Ⅲ第二章第五節(jié)《礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展》的教學(xué),如果我們把教學(xué)目標(biāo)定位在分析魯爾區(qū)礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)與可持續(xù)發(fā)展上,顯然是就書本而論書本,只提出了淺層意義上的教學(xué)目標(biāo)。“傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)的開(kāi)發(fā)與整治”作為區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的論題之一,在具體的教學(xué)中應(yīng)采用案例教學(xué)法,其要義不在于識(shí)記、掌握案例本身的內(nèi)容,而在于引導(dǎo)學(xué)生從個(gè)別到一般,掌握帶有規(guī)律性的知識(shí)和能力,也就是通過(guò)一個(gè)案例的教學(xué),使學(xué)生掌握這類地理問(wèn)題的研究方法。因此,該節(jié)內(nèi)容的深度學(xué)習(xí)目標(biāo)不應(yīng)停留在識(shí)記魯爾區(qū)興起、衰落、治理的具體措施上,而應(yīng)綜合分析、概括出傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)和實(shí)現(xiàn)區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的一般方法,即需要師生一起建構(gòu)分析此類問(wèn)題的模型,將其應(yīng)用于真實(shí)的地理問(wèn)題之中,評(píng)價(jià)相關(guān)區(qū)域決策的得失,并提出改進(jìn)的方法。

三、關(guān)鍵:深度設(shè)計(jì)教學(xué)過(guò)程

教學(xué)過(guò)程深度設(shè)計(jì)的要義在于以區(qū)域真實(shí)情境為學(xué)習(xí)載體,以人地協(xié)調(diào)觀為核心線索,以地理實(shí)踐活動(dòng)為重要方式,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行多角度綜合思維,它是實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)的關(guān)鍵[3]。深度學(xué)習(xí)視野下的教學(xué)過(guò)程更加關(guān)注地理知識(shí)的生成性,關(guān)注學(xué)生的真實(shí)體驗(yàn)。其學(xué)習(xí)情境和學(xué)習(xí)內(nèi)容是發(fā)生在學(xué)生身邊、想解決能解決的地理問(wèn)題,而不是遠(yuǎn)離生活的課本素材;其思維培養(yǎng)要通過(guò)螺旋式上升的“問(wèn)題鏈教學(xué)”,而不僅僅是教師解題展示思維過(guò)程;其活動(dòng)形式是學(xué)生合作探究整合展示思維過(guò)程,而不僅僅是教師陳述灌輸?shù)乩碇R(shí);其活動(dòng)小結(jié)是學(xué)為主導(dǎo)、師生共建思維導(dǎo)圖,而不僅僅是教師總結(jié)陳詞。

(一)創(chuàng)設(shè)真實(shí)情境,培育學(xué)習(xí)興趣——激發(fā)深度學(xué)習(xí)

探究陌生事物是人的本能之一。在課堂中創(chuàng)設(shè)符合教學(xué)需要且具有地理性、地理味的真實(shí)事件或真實(shí)問(wèn)題情境,不僅能培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,激發(fā)其探究欲望,而且有利于學(xué)生開(kāi)展深度學(xué)習(xí),在解決問(wèn)題或探究事件的過(guò)程中運(yùn)用地理知識(shí)和技能,分析、解決真實(shí)的地理問(wèn)題。

如筆者在執(zhí)教湘教版教材必修Ⅱ第二章第二節(jié)《城市化過(guò)程和特點(diǎn)》時(shí),結(jié)合桐鄉(xiāng)的實(shí)際,以1986—2018年桐鄉(xiāng)及其周邊城鎮(zhèn)城區(qū)面積變化視頻作為導(dǎo)入,選擇桐鄉(xiāng)汽車站及其他主要對(duì)外聯(lián)系交通要道(省道、國(guó)道)的變遷(圖略)作為教學(xué)情境,并貫穿課堂教學(xué)的始末,這就讓學(xué)生能切身體會(huì)城市化的過(guò)程和特點(diǎn),形成明確的認(rèn)識(shí)。最后,筆者用以下幾句話作為該堂課的結(jié)束語(yǔ),點(diǎn)燃學(xué)生繼續(xù)奮進(jìn)的熱情。

同學(xué)們,曾經(jīng)的桐鄉(xiāng)可以用兩句話來(lái)形容:“碗大桐鄉(xiāng)城,筷長(zhǎng)梧桐街”“一條馬路一盞燈,一個(gè)喇叭響全城”。未來(lái)的桐鄉(xiāng),我們的目標(biāo)是“一市三城”“人文風(fēng)雅”的現(xiàn)代化中等城市。同學(xué)們,明天的奇跡需要我們用自己的勤勞與智慧去創(chuàng)造。

(二)整合教學(xué)素材,精選學(xué)習(xí)內(nèi)容——拓展深度學(xué)習(xí)

教學(xué)內(nèi)容是否有趣、是否有學(xué)習(xí)價(jià)值,是激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力的關(guān)鍵。有趣指的是學(xué)習(xí)內(nèi)容是否新穎奇特。為滿足學(xué)生對(duì)“有趣”的需求,教師應(yīng)結(jié)合地理學(xué)科特點(diǎn),整合教學(xué)資源,豐富課堂教學(xué)素材,并采用多種形式呈現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容。有價(jià)值指的是教學(xué)內(nèi)容是否實(shí)用,是否貼近生產(chǎn)生活以便學(xué)以致用。為滿足學(xué)生對(duì)“有價(jià)值”的需求,教師應(yīng)選取源于生產(chǎn)生活的素材,精選學(xué)習(xí)內(nèi)容,讓學(xué)生深刻體會(huì)到課本知識(shí)與現(xiàn)實(shí)生活之間的聯(lián)系,提高主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí),拓展深度學(xué)習(xí)。

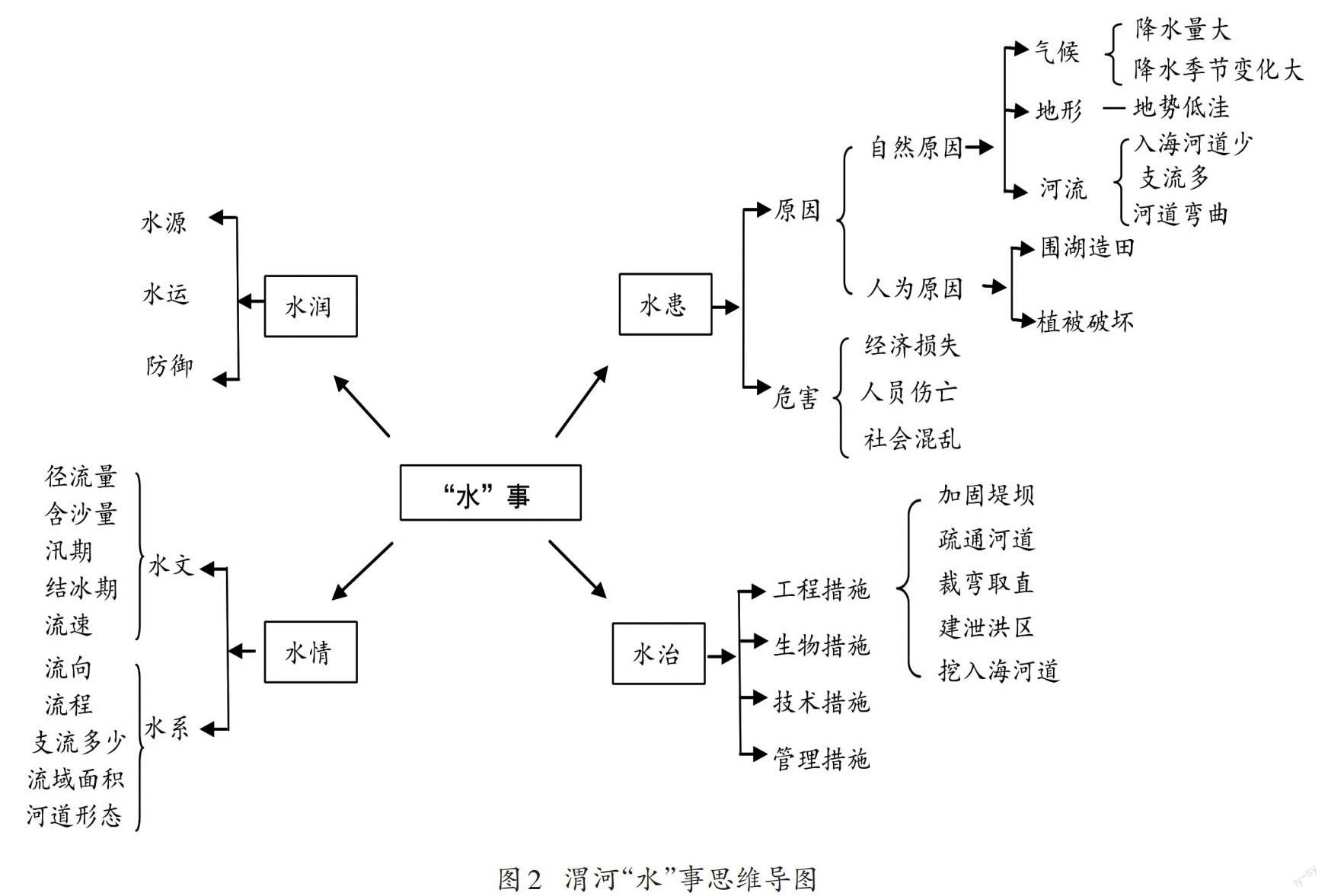

筆者在高二執(zhí)教現(xiàn)代教育出版社《世界地理與中國(guó)地理》第十二章《中國(guó)的河流和交通》時(shí),整合《航拍中國(guó)》中有關(guān)陜西的教學(xué)資源,圍繞著“水”事,從“水潤(rùn)”“水情“水患”“水治”四個(gè)方面對(duì)渭河平原開(kāi)展了主題式深度探究。

【環(huán)節(jié)1】渭河“水”事之材料呈現(xiàn)

水潤(rùn):西安古稱長(zhǎng)安,是中國(guó)四大古都之一,渭河及其支流共八條河流繞城而過(guò),故有“八水潤(rùn)長(zhǎng)安”之說(shuō),共有13個(gè)王朝在此建都。渭河平原是中國(guó)埋葬皇帝最多的地方,共有57位皇帝埋葬于此,古代王朝一般會(huì)選擇在因泥沙大量沉積而使得土層厚度較大的地方修建皇家陵墓。

水情:“涇渭分明”是指涇河和渭河交匯時(shí),由于含沙量的不同,形成一清一濁的奇特景觀。由于涇河的清與濁常常隨季節(jié)發(fā)生交替變化,因此“涇渭分明”現(xiàn)象具有明顯的季節(jié)性。

水患:凌汛,是指下游河道結(jié)冰或河面破碎的冰塊在河道多灣或狹窄處堆積,形成冰壩,阻塞河水,導(dǎo)致水位明顯上漲、漫灘或決堤的現(xiàn)象。黃河潼關(guān)段是凌汛現(xiàn)象最為嚴(yán)重的河段之一。

水治:為減輕凌汛危害,我國(guó)采用冰船破冰、分泄凌水等多種措施來(lái)科學(xué)防凌、治凌,戰(zhàn)勝了多次嚴(yán)重凌汛的挑戰(zhàn),潼關(guān)段取得了連續(xù)多年凌汛未決口的偉大成就。

(三)有效激疑設(shè)問(wèn),錘煉地理思維——引導(dǎo)深度學(xué)習(xí)

地理深度學(xué)習(xí)的價(jià)值取向是讓學(xué)生的地理思維不斷地得到錘煉。這需要教師結(jié)合目標(biāo)要求,契合問(wèn)題情境有效設(shè)問(wèn),引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)建構(gòu)地理知識(shí)、形成地理技能、發(fā)展地理思維,學(xué)會(huì)深度學(xué)習(xí)。

在“渭河‘水事”一節(jié)中,筆者圍繞著教學(xué)素材,設(shè)計(jì)了以幾個(gè)問(wèn)題。

【環(huán)節(jié)2】渭河“水”事之問(wèn)題呈現(xiàn)

問(wèn)題一:從河流角度說(shuō)明古代王朝建都長(zhǎng)安的原因。

問(wèn)題二:從土層厚度的角度,判斷古代帝王陵主要分布于渭河北岸附近還是南岸附近,并說(shuō)明原因。

問(wèn)題三:判斷“涇渭分明”景象出現(xiàn)的季節(jié)并說(shuō)明該季節(jié)涇河水清的原因。

問(wèn)題四:從河道角度分析潼關(guān)凌汛現(xiàn)象嚴(yán)重的原因。

問(wèn)題五:說(shuō)出潼關(guān)凌汛災(zāi)害防治的可行措施。

問(wèn)題六:自主建構(gòu)“水”事知識(shí)體系。

筆者在這一節(jié)中重新整合了知識(shí),精心設(shè)計(jì)了活動(dòng)問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)生從“水潤(rùn)”“水情“水患”“水治”四個(gè)方面對(duì)河流展開(kāi)探究性學(xué)習(xí),并在此基礎(chǔ)上自主建構(gòu)知識(shí)體系,實(shí)現(xiàn)知識(shí)的遷移運(yùn)用,進(jìn)而發(fā)展高階思維能力。

(四)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)探究,豐富學(xué)習(xí)形式——參與深度學(xué)習(xí)

地理實(shí)踐力是地理核心素養(yǎng)的重要組成部分,為核心素養(yǎng)的培育提供了基本的活動(dòng)經(jīng)驗(yàn),是地理學(xué)習(xí)的重要方式。有效開(kāi)展地理探究實(shí)驗(yàn),引導(dǎo)學(xué)生深度參與學(xué)習(xí)過(guò)程,不僅有利于突破教學(xué)中的重難點(diǎn),也可培育地理實(shí)踐素養(yǎng)。

筆者在209班執(zhí)教“渭河‘水事”一節(jié)時(shí),發(fā)現(xiàn)在開(kāi)展第二個(gè)教學(xué)活動(dòng),即“從土層厚度的角度,判斷古代帝王陵主要分布于渭河北岸附近還是南岸附近,并說(shuō)明原因”時(shí),學(xué)生遇到了較大的困難。課后經(jīng)訪談?wù){(diào)查,筆者了解到這主要是因?yàn)椴糠謱W(xué)生遺忘了影響水土流失的主要因素,因此在執(zhí)教210班時(shí)增設(shè)了以下實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,既順利突破了教學(xué)中的重難點(diǎn),又培養(yǎng)了學(xué)生的地理實(shí)踐素養(yǎng)。

【環(huán)節(jié)3】“水土流失”模擬實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:(1)制訂實(shí)驗(yàn)方案;(2)準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)器材:透明的整理箱12個(gè),土壤108千克,清水約12升,250毫升和500毫升的燒杯各6個(gè),草皮若干。

猜想假設(shè):學(xué)生在教師的引導(dǎo)下猜想影響水土流失的主要因素有哪些。

實(shí)驗(yàn)操作:將全班分為6個(gè)實(shí)驗(yàn)小組進(jìn)行合作探究,實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程如下。

(1)將6千克土壤等分成兩份,分別置于兩個(gè)透明的整理箱中,堆成形狀大體相同的兩個(gè)圓錐體,在其中一個(gè)土堆上覆蓋一層草皮(如圖1-A,見(jiàn)下頁(yè))。分別用燒杯將250毫升水在距土堆頂部20厘米的高度上慢慢淋至兩個(gè)箱體內(nèi),然后觀測(cè)比較并做好記錄(出水時(shí)間的快慢、出水的清濁、沉積在土堆邊緣泥土的厚度)。

(2)將6千克土壤等分成兩份,分別置于兩個(gè)透明的整理箱中,堆成形狀不同的兩個(gè)圓錐體(如圖1-B,見(jiàn)下頁(yè))。分別用燒杯將250毫升水在距土堆頂部20厘米的高度上慢慢淋至兩個(gè)箱體內(nèi),然后觀測(cè)比較并做好記錄(出水時(shí)間的快慢、出水的清濁、沉積在土堆邊緣泥土的厚度)。

(3)將6千克土壤等分成兩份,分別置于兩個(gè)透明的整理箱中,堆成形狀大體相同的兩個(gè)圓錐體(如圖1-C)。在一個(gè)箱體內(nèi)用燒杯將250毫升水在距土堆頂部20厘米的高度上慢慢淋入,在另一箱體內(nèi)用燒杯將500毫升水在距土堆頂部20厘米的高度上快速淋入,然后觀測(cè)比較并做好記錄(出水時(shí)間的快慢、出水的清濁、沉積在土堆邊緣泥土的厚度)。

分析歸納:在教師的指導(dǎo)下,各小組開(kāi)展合作探究,根據(jù)記錄的情況分析并歸納造成水土流失的原因有哪些。教師做好協(xié)調(diào)和管理工作,及時(shí)解決有爭(zhēng)議的問(wèn)題。

得出結(jié)論:各小組報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論,并進(jìn)行交流,教師及時(shí)點(diǎn)評(píng),學(xué)生逐步達(dá)成共識(shí)。

(五)建構(gòu)思維導(dǎo)圖,形成知識(shí)體系——升華深度學(xué)習(xí)

思維導(dǎo)圖按照發(fā)散性思維的特征,采用文字與圖形相結(jié)合的方式,通過(guò)聯(lián)想和聯(lián)系組織知識(shí)并使之結(jié)構(gòu)化。學(xué)生建構(gòu)思維導(dǎo)圖的過(guò)程,就是自己梳理和加深印象的過(guò)程。這不僅能幫助記憶和理解,也能促進(jìn)學(xué)習(xí)的延伸和升華。

筆者在執(zhí)教“渭河‘水事”一節(jié)時(shí),就以思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)知識(shí)之間的聯(lián)系。筆者先給出主要框架,隨著課堂教學(xué)的進(jìn)行,不斷讓學(xué)生填補(bǔ)知識(shí),最后形成知識(shí)體系(如圖2)。

四、動(dòng)力:深度評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)成果

教學(xué)評(píng)價(jià)是學(xué)習(xí)活動(dòng)的監(jiān)控手段,有效的教學(xué)評(píng)價(jià)不僅需要診斷功能,更需要導(dǎo)向功能和激勵(lì)功能,這些是學(xué)生能否持續(xù)開(kāi)展深度學(xué)習(xí)的外在動(dòng)力。與淺層的教學(xué)評(píng)價(jià)相比,深度學(xué)習(xí)視野下的教學(xué)評(píng)價(jià)形式包括終結(jié)性評(píng)價(jià)和過(guò)程性評(píng)價(jià),它們不是單一的以定量的考試為手段、僅強(qiáng)調(diào)對(duì)地理學(xué)習(xí)結(jié)果的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括學(xué)生在探究活動(dòng)中的參與度、協(xié)調(diào)力和創(chuàng)造力,成果展示中的概括力、表達(dá)力和態(tài)度氣質(zhì),生生互評(píng)中的思維敏捷性、思辨能力,以及知識(shí)的廣度和深度等,而不是僅僅評(píng)價(jià)學(xué)生掌握的地理知識(shí)和技能。學(xué)習(xí)成果深度評(píng)價(jià)量表具體見(jiàn)表2。

綜上,深度學(xué)習(xí)是一種新的教學(xué)理念,它與當(dāng)下“深度課改”的要求相吻合。教師通過(guò)“情境—問(wèn)題—探究”教學(xué)流程,建構(gòu)思維型、探究型、活動(dòng)型的深度學(xué)習(xí)課堂,提高教學(xué)效率,既可使教師教得有意義,又可使學(xué)生學(xué)得有價(jià)值。當(dāng)然,深度學(xué)習(xí)不可能一蹴而就,它需要一個(gè)不斷推進(jìn)的過(guò)程,需要我們不斷地去思考、揣摩、歷練。[□][◢]

參考文獻(xiàn):

[1]李家清.新理念地理教學(xué)論[M].北京:北京大學(xué)出版社,2015:68.

[2]李晴.中學(xué)地理教育學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2017:136.

[3]湯國(guó)榮.基于地理核心素養(yǎng)培育的深度學(xué)習(xí)課堂建構(gòu)[J].地理教學(xué),2016(12):12-16.