中學校園空間活力提升設計探索

摘 要:與傳統的應試教育模式不同,素質教育注重學生的全面發展與實踐技能的培養,以一種個性化、多元化、復合化的教育體系培養學生的自主知識探索與創新能力,從而實現個體的綜合發展。同樣地,校園環境設計也要在空間規劃中做出響應,打破應試教育中以教學、行政建筑為上的空間分割形式,探索中學校園范圍內空間活力提升的實現路徑。以本溪市高級中學附屬學校高中部項目為例,在分析傳統教育與素質教育兩種教育模式中學校園空間規劃特征的基礎上,積極進行了中學校園空間活力提升的實踐探索。

關鍵詞:素質教育;校園環境設計;中學校園;空間規劃

中圖分類號:TU984.14? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2096-6903(2022)07-0101-03

0 引言

在我國教育事業的發展過程中,傳統的應試教育在教育史中占據了很長一段時間,唯課堂、唯分數的教學理論被許多中學當做提升招生率與升學率的重要“法寶”。但是,隨著我國社會發展的不斷進步,人們在物質需求得到極大滿足之后,開始關注個人精神訴求的響應與滿足。人的個性化全面發展、創新能力培養與實踐應用技能提升,逐漸成為人們對社會環境的要求,同時也是社會發展對新時代青年的新要求[1]。由此,素質教育走進人們的視野,標志著中國的校園正在經歷著由“量”到“質”的發展。

1 傳統教育模式對中學校園空間規劃的影響

傳統應試教育的目的在于知識的傳授與積累,從而達到知識目標的實現,完全忽略了因材施教的重要性以及學生個體間對知識技能需求的差異性,導致教育模式的刻板僵硬,教學手段的整齊劃一,分數成為評價教學效果與學生學習優劣的唯一標準。

正是由于應試教育的這些規律特點,使得中學校園的功能劃分與空間規劃呈現出了明顯的特征[2]:首先,空間布局注重物質功能的劃分而輕視精神需求的滿足,空間秩序單一乏味,千篇一律的設置教學場館、行政辦公區域以及生活區等,傳統校園空間中的連廊、過道等空間大多設計的狹小擁擠,使得校園內僅有的部分休閑空間失去活力;對于學生來說,校園僅僅是死板的學習場所而已,毫無趣味可言。其次,傳統中學校園為了便于行政辦公的順利開展,體現教學功能的重要性,往往以行政辦公或教學空間為校園規劃中軸線,然后再以它們為中心布置其他功能空間,學生作為空間主要使用者與感受者的核心地位與精神訴求被忽視,師生交流成為一種知識輸出與被動接受的機械式傳遞關系,師生互動缺失,學生的個性化發展受到抑制。

2素質教育對中學校園空間規劃的新要求

2.1 開放性

要想完成傳統教育向素質教育的轉變,作為教學行為發生的主要場所,校園空間的規劃設計須首先做出響應。因此,在素質教育背景下的中學校園,要實現校園建設的開放性,以此提高校園空間的活力與靈動。開放主要包括兩個方面:

空間的開放性。素質教育背景下的中學校園要敢于突破傳統校園中單一封閉的空間劃分與建設,以教學活動空間的開放性、共享性、外延性去打破長期應試教育帶給校園的沉悶刻板,寓教于樂、勇于創新,以環境開放促空間活力[3]。

資源開放。素質教育背景下的學生教育,不再僅僅是學校單方面的知識傳授,更應該是學校、家庭與社會共同合作才可以完成的教育使命。因此,中學校園要在空間開放的基礎上實現資源開放,師生、家長、社會機構的資源共享與信息互通。

2.2 趣味性

空間與資源的開放僅僅打開了應試教育為校園帶來的局限,為學生的個性化發展奠定了基礎,而空間規劃的趣味性設計則是在此基礎上激發學生的求知欲望,提升教師與學生、學生與學生之間的經驗交流、知識共享以及技能分享的重要途徑之一。對于學生而言,校園里不僅僅只有教室這一學習空間,還有走廊、操場、平臺等休閑交流空間與戶外空間。在校園總體規劃層面上打破教學建筑、行政辦公為中軸線的設計模式,以文化科普、圖書信息建筑為中心向外輻射構建校園知識服務中心,以空間的多元、豐富及個性串聯各個年級的教學空間,以趣味性的戶外知識活動設計提高學生的參與性和分享交流,明顯提高校園空間的靈動性與創造性[4]。

2.3 靈活性

素質教育的目標是建立一種開放靈活的教育模式,以提高學生的學習能力、實踐能力與獨立思考能力。因此,中學校園在開放性與趣味性的規劃建設基礎上,也要注重空間組合的靈活性與復合化。傳統教育模式下的校園管理封閉單一,且教室空間排布大多采用單側走廊連接的單元排布方式,規劃缺乏靈活性,導致不同班級、不同年級間的師生完全分割,教學活動也僅僅局限于本年級層面與本班級范圍內,學生間的交流極為欠缺。而素質教育作為一種創新的教育理念,以學生的全面發展為目標,提倡以交流促進合作、以實踐促進知識學習。基于此,中學校園的空間規劃應以教學活動的互動、合作為導向,靈活運用“庭院式”、“組群式”等方式,靈活教學空間的排布秩序,建設開放、復合、多元的教學綜合體,為學生之間的自主交流、知識探索提供更多的可能性。

3 中學校園空間活力提升實踐

3.1 項目概況

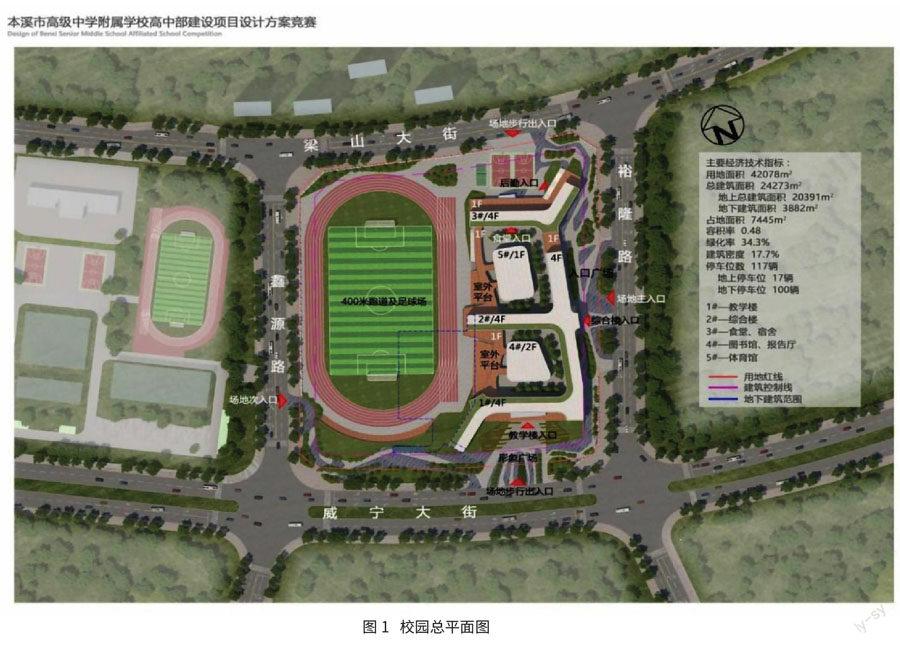

本溪市高級中學附屬學校高中部項目基地位于本溪市明山區威寧路北側。場地南側為明山區政府,西側為主體結構封頂的初中、小學與幼兒園。該項目用地面積42 078 m2,計劃配置全日制24班高級中學,校園主要劃分為中學教學樓、行政辦公、風雨操場、食堂、學生宿舍等幾個功能片區。項目在設計過程中重點關注當下中國教育相對缺失的素質教育,期望給學生們提供更多的陽光、更充足的活動場地場館、彈性的共享空間、培養更多的興趣愛好,為新一代社會主義的中堅力量打造本溪當地頂級的學校環境。校園總平面如圖1所示。

3.2 校園規劃設計布局

本溪市高級中學附屬學校高中部項目總體空間規劃從城市的角度出發,尊重周邊建筑環境,以場地現狀為基礎,在與地塊西側在建初中、小學與幼兒園相呼應的前提下,規劃布局建筑組團,通過分割運動區和教學區,降低了噪音等外界環境因素對教學活動以及學生學習的干擾,使教學樓最大限度的獲得日照時間,保證教室內的日照充足。

在功能設計規劃中,普通教室作為校園建筑中最基本的教學單元,是學生日常停留最久、使用最頻繁的空間,因此被置于校園中心區南側,此處是校園內環境相對安靜、交通較為便捷以及日照時間最好的位置;專業教室、圖書室、報告廳等教學輔助用房,則置于場地庭院的中心,其與普通教室相連接部位的設計既是為了保持與普通教室的緊密聯系,也是個人或小組非正式學習的最佳場所。學生宿舍和食堂位于教學區。

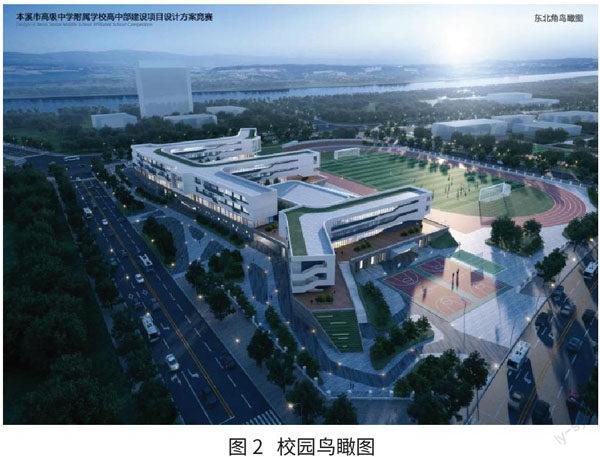

本溪市高級中學附屬學校高中部項目試圖通過科學的空間規劃與靈活的功能劃分去創造中學校園內的活力空間,去引導素質教育在中學校園內變被動為主動。這不僅關乎學生知識的汲取、身心的發展,更關乎全社會教育模式的進步。校園鳥瞰如圖2所示。

3.3 中學校園空間活力提升設計探索

第一,“新”軸線。與傳統中學校園中由教學樓、行政辦公建筑組成校園中軸線不同,本溪市高級中學附屬學校高中部項目在體育場與教學區之間有一條潛在的南北軸線,這條軸線將場地等分為兩個部分:向南延伸至明山區政府大樓,向北側直至山腳,校園西側為核心運動場地區,東側為教學區。教學區中建筑的起承轉合與城市互動分別生成了東側的入口廣場、西側的形象廣場以及北側生活區的涌動廣場。

第二,庭院式組合。教學區的建筑圍合成院落,結合景觀種植桃李,這樣就形成兩個獨立的院落——桃園和李園,寓意桃李滿園。建筑群中穿插的院落,模糊了內外、上下的界限,消除了校園內部的年齡、階級、等級與專屬的界限,實現了建筑空間與功能空間的開放、共享與靈活。庭院內安排音樂體育等拓展活動,為學生提供豐富多元的教學資源和場所,對學生而言,這些是更具吸引力與趣味性的學習空間。多重庭院設計調和了校園內空間的圍合、限定與開放,張弛有度,層層遞進,同學們可以更多的與環境互動,在自然中感受真實,在真實中發現樂趣,呈現出清新樸實的校園氣息。建筑師希望通過庭院空間的組合設計,將項目建設成為現代化水泥森林中的一片活力綠洲。校園不再僅僅是學習的場所,教室不再只局限于室內,整個校園空間是一個時刻充滿活力的社區學習中心。教學參與者的交互不止于教室中,更存在于校園空間的毎一個角落。

第三,開放式教學大公園。本溪市高級中學附屬學校高中部項目建筑主體部分從二層開始堆疊,漂浮于共享庭院之上,削減了笨重感,顯得活潑且有趣味。同時,校園設置了下沉采光庭院、地面圍合庭院以及屋頂花園三種不同庭院空間。豐富的空間組合與靈活的路徑設計,突破了傳統中學校園中由職能支配路徑設計的僵硬思維,學生置身于具有趣味的路徑空間中,可以激發其與人交流、與大自然互動的熱情,促進學生間交流學習機會的產生,并且在每條路徑的節點交匯處,形成了多種多樣的交往空間,也會滋生源源不斷的交流機會。在這種開放式教學大公園里,師生可以在連續的校園空間內盡情交流并激發知識的創新與共鳴,與自然接觸、與自然互動,讓校園充滿趣味與活力。

第四,以人為本。校園空間與環境規劃對學校發展定位的確定與教學特色的形成、學生的健康成長及相互之間的交流活動起著很大的作用。由此,本溪市高級中學附屬學校高中部項目在設計中注重考慮人在建筑空間內部停留與流動時的感官與精神感受,并以此輔助校園空間與建筑內部環境的規劃設計,采用“圍而不堵,透而不疏”的空間設計,使校園建筑既有空間形態上的圍合感,又形成有豐富層次的室外空間。強調多層次的交流空間,從使用者的角度,為人的活動、停留、交往創造不同尺度的空間。

第五,建筑色彩選擇與體塊設計。本溪市高級中學附屬學校高中部項目中在建筑外墻顏色的選擇上,采用了白色,并通過建筑立面與建筑門窗洞口的開合來強調水平方向的延伸和垂直方向的空間變換。同時,門窗形式的復合多元也為建筑表皮語言塑造與建筑形態的簡潔明快添磚加瓦。建筑形體設計中講究體塊的組合,通過矩形體塊的加減,使建筑在體量上高低錯落,形成了豐富內部空間,并且立面上也會有豐富的光影產生,形成趣味的光影互動,讓整個校園充滿了生機。

4 結語

中學階段是青少年個人發展與知識塑造的關鍵時期,良好的學習習慣、端正的學習態度、全面的綜合能力、過硬的心理素質以及靈活的思維方式方面的個人能力提升與形成對其之后的學習、生活與工作都會產生重要的影響。校園是學生日常學習、生活的重要場所,合理的功能配置、靈活的空間劃分可以為其打造良好的知識氛圍,從而促進學生的全面健康發展。同時,開放、多元、靈活的校園環境,是素質教育持續推進并逐漸優化的重要基礎。本溪市高級中學附屬學校高中部項目就是在素質教育背景下進行了校園空間活力提升的積極探索,以期為我國后續的中學校園規劃提供新的思路。

參考文獻

[1] 張瓔瑛.校園公共空間活力解析與“積極”設計[D].杭州:浙江工商大學,2018.

[2] 趙奕珂,周越.基于素質教育中的小學校園公共活動空間環境設計研究[J].藝術教育,2019(8):201-202.

[3] 馬斌.教育變革背景下的中學規劃設計趨勢研究及案例實踐[D].杭州:浙江大學,2021.

[4] 劉甜甜.中學校園規劃設計研究[J].中國建筑裝飾裝修,2022 (1):59-60.

收稿日期:2022-03-30

作者簡介:胡媛(1987—),女,遼寧沈陽人,碩士研究生,高級工程師,研究方向:建筑設計、建筑學課程設計教學。