王懷慶藝術的六個“向度”

賈方舟

畫家王懷慶

王懷慶,1944年出生于北京,曾用名王懷。北京畫院國家一級畫師、中國國家畫院研究員、中國美術家協會會員、中國油畫學會理事。1984年,作品《搏》獲北京市美展甲等獎,由北京美術家協會收藏;1989年,作品《故園》獲第七屆全國美展銅牌獎,由上海美術館收藏;1991年,作品《大明風度》獲第一屆中國油畫雙年展金獎;2003年,作品《三重奏》獲第二屆全國畫院雙年展學術獎。先后在紐約Hefner畫廊、新加坡國家博物館、澳門市政廳畫廊、臺北大未來畫廊、香港交易中心、上海美術館、廣東美術館、臺北歷史博物館、蘇州博物館、西雅圖藝術博物館、臺北市立美術館、日本兵庫縣立美術館等舉辦個展10多次。

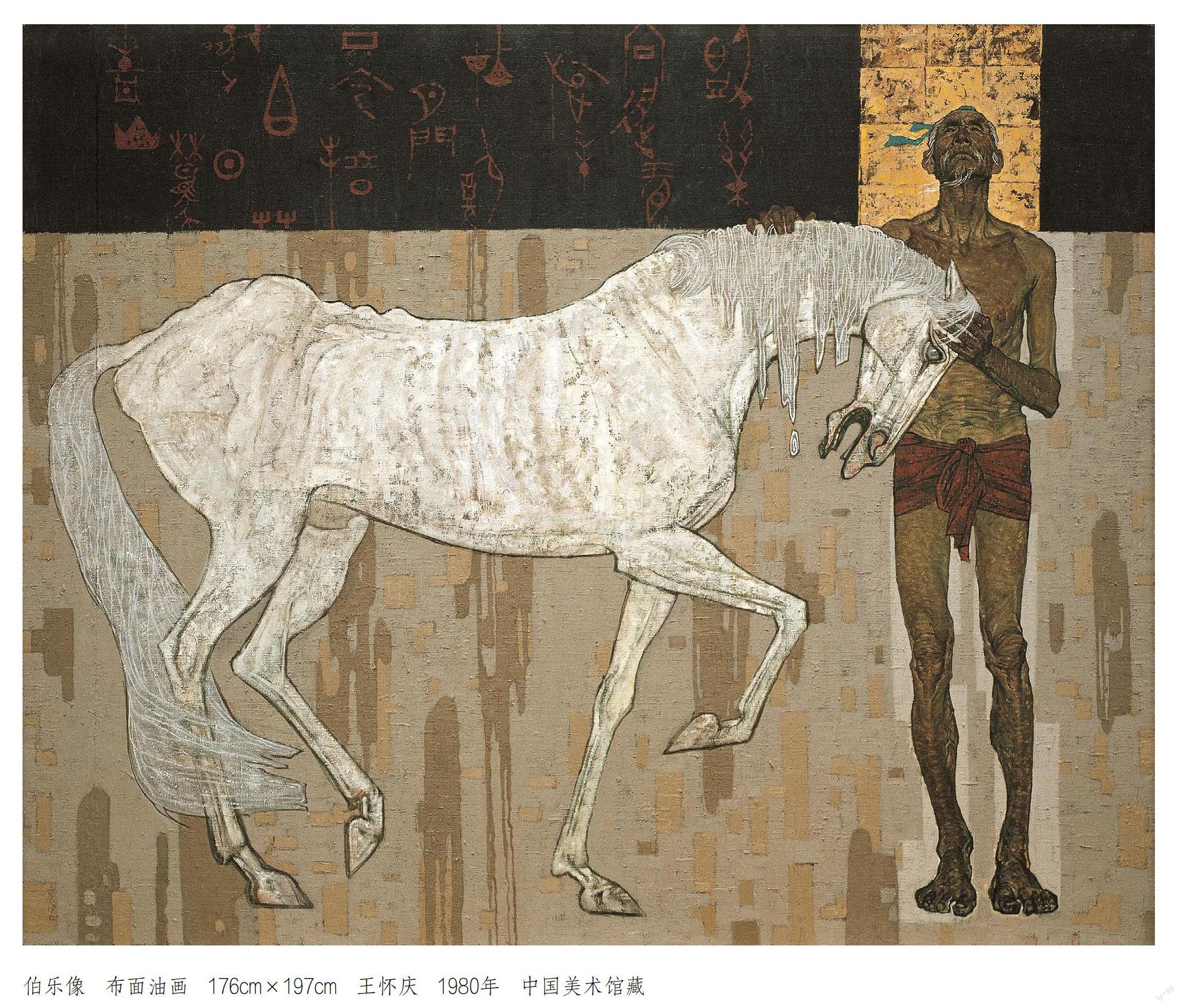

王懷慶是從中國本土成長與成熟起來的一位中國藝術家。他的藝術經歷了從具象、意象、抽象再到“物象”的全過程。王懷慶不只在藝術的本體意義上展開他的工作,更重要的還在于他在藝術的本土化進程中所做出的貢獻。他睿智地從傳統文化資源中找到了自己藝術的出發點,從而使他的藝術與傳統文化既保持著深刻的內在聯系,又具有一種批判的姿態。王懷慶從上世紀80年代中期以后,就在傳統的木結構建筑和木結構家具中獲得啟示與靈感,并從中找到確立自身藝術的基本方式。在此后的三十多年中,他一直在對這些具有傳統文化基因的形式因素進行結構主義的“解讀”和解構主義的“試驗”,他的作品從空間到平面,又再度延伸到空間,更加證明了他在自覺地經歷了現代性歷練之后的當代性選擇。因此,在中國當代藝術家中,王懷慶無疑是一位思路清晰、指向明確、成就很高的藝術家。他通過自己的藝術努力,以大開大合、深入簡出的個人化方式,把中國傳統文脈成功地“切換”到當代語境中來,使上千年的中國文脈順暢地延伸到當代。其功績赫赫,有目共睹。

在王懷慶四十多年的藝術探索過程中,呈現為一種“多向度”延展,即在同一時期的不同作品中暗示出不同指向,探索的不同向度如幾個環環相扣的“鏈”,有條不紊地將他的藝術思考完整地呈現于他創作的全過程,如果一定要做出分期,那么只能從藝術家空間意識演變的角度粗略概括為上世紀80年代中期以前的“具象時期”、90年代的“平面化時期”和新世紀以來的“重返空間時期”。在這個過程中,他一步一個腳印,堅實而有力,沉著而自信,直至把“木結構”變成他的創作“母語”,“一生二,二生三,三生萬物”。就這樣,他的作品一幅幅、一件件,在不同向度的探索中衍生而出:

向度一:建構。“建構”是王懷慶走向平面的第一步。在“建構”過程中,他面對的仍然是一個對象世界,不同的只是從“構成”視角將這個“對象世界”的空間意象淡化,只呈現一種“結構關系”和“結構”本身的美感,是基于藝術本體的一種“建構”。

向度二:重構。如果說以“建構”為向度的作品還沒有離開對象世界的結構關系,即它還可以還原為現實中的某種意象,那么在以“重構”為向度的作品中,已經沒有“還原”的可能。藝術家已經不再只單純將一個對象平面化,而是將來自于現實的“原形”在平面中加以整合、重組和再造。

向度三:解構。“解構”作為一個新的向度,無疑是滋生于“重構”。在進入“解構”這一新的向度之后,畫家完全放棄了完整的“物形”,把物象拆解,將其零件化、碎片化,從而使之成為一種碎片和零件的抽象組合,甚至碎片化到“無結構”的狀態。

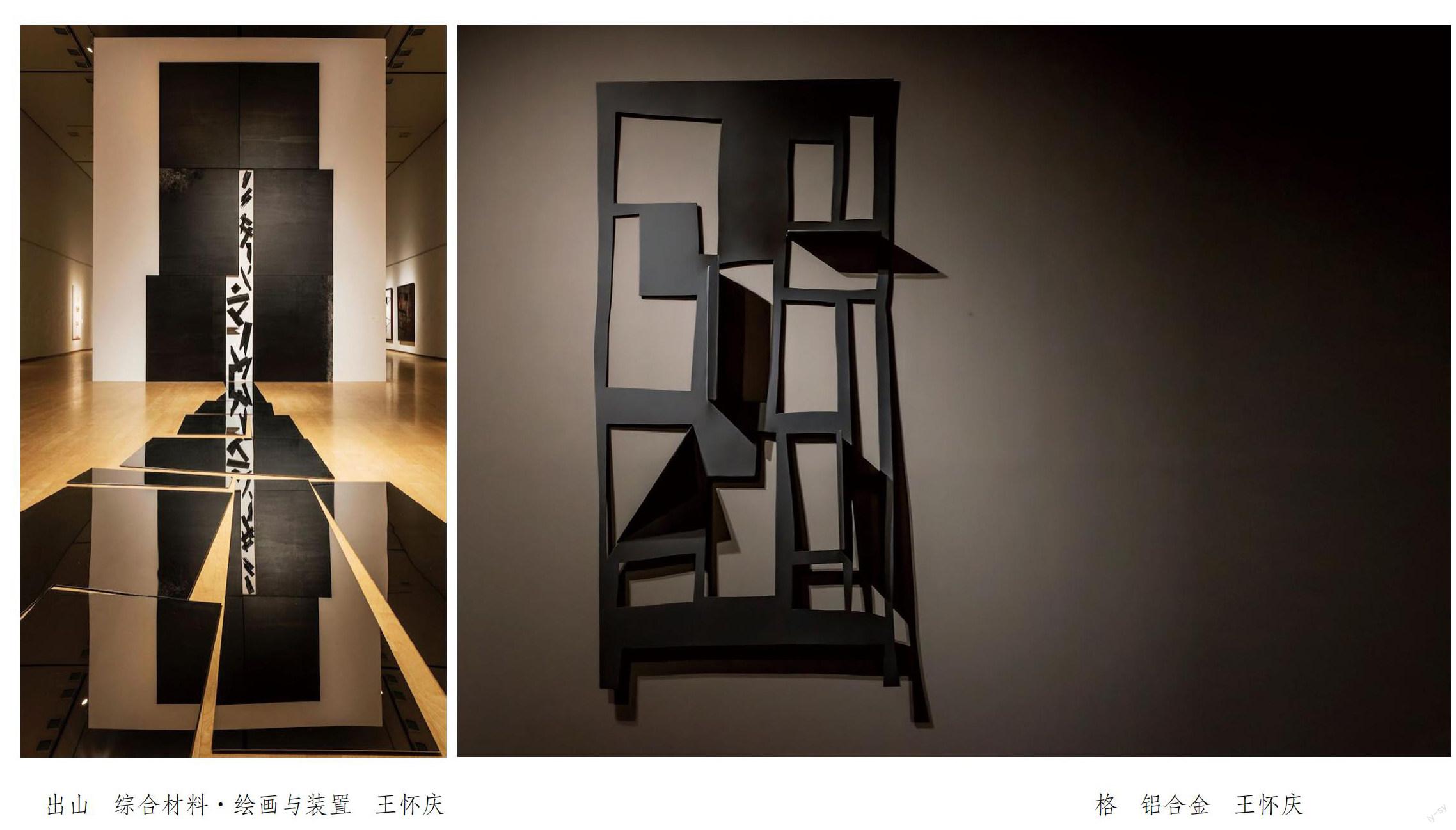

向度四:介入與越出。這一新的向度,是王懷慶做出的一次大的跨越。“介入”指的是在畫布上直接使用木制品或木板,“越出”指的是被解構的“碎片”從畫內走向畫外,越出畫布的局限,使墻面和畫面相呼應,使畫面呈現出一種開放的、無限延展的局面。這預示著畫家以一種極為開放的姿態不斷向畫外空間探求的愿望。

向度五:重返空間。“重返空間”是王懷慶從畫內向畫外延展的必然結局。當他邁出這一步的時候,已經預示著他從平面出走和重返空間已是注定的了。

向度六:回到“物象”。在近期作品中,王懷慶放棄“畫”而直接采用“物”(劈柴)構成作品,以呈現“物象”本身的硬度和凌厲的特質。

由上述六個不同向度的解析,我們可以看到,這些既有時間上的遞進關系,又是在多重時空中交叉展開的藝術探索,是如此清晰地呈現著王懷慶不斷開拓出的藝術新境。