格高意遠(yuǎn) 超逸神飛

李曉文

書法家慎甫祥

慎甫祥,字心彥,1954年生于長沙窯銅官古鎮(zhèn)南岸山,故號南岸山人,署靜心齋、心彥堂。現(xiàn)為湖南省書法家協(xié)會會員、湖南省直書畫家協(xié)會理事、長沙市美術(shù)家協(xié)會會員、湖南瀟湘墨韻書畫院副院長兼秘書長。1985年拜師湖南金石書畫大家李立,為李立入室弟子;又隨著名書法家王超塵研習(xí)隸書。其作品古樸典雅,內(nèi)涵遒勁,氣韻心發(fā),墨潤流暢,金石與隸書有李、王風(fēng)范,多次參加全國、省、市書畫展并獲獎被多家收藏。

五年前,一個偶然的機(jī)會,我與省城著名書法家慎甫祥先生相識,他的沉穩(wěn)、大氣、熱情給我留下了深刻而美好的印象。作為當(dāng)代書法大家李立和王超塵先生的嫡傳弟子,他的謙遜與低調(diào)更讓我感佩。

竊以為,在湖南當(dāng)代書家中,慎甫祥先生的才情和功底不容小覷。甫祥先生之書,融李立、王超塵筆法為一爐,風(fēng)格清雋,飄逸中寓,剛勁挺拔,追姿韻,求變幻,下筆提沉有力,既縱橫不拘,超逸神飛,又樸拙率性,豁爽洞達(dá)。其書品風(fēng)骨駿爽,氣韻沉雄,華滋樸厚,重錘夯鑿,既傳承又展拓,大開大合,格高意遠(yuǎn),筆墨元?dú)饬芾欤煮w氣宇軒昂,書采飛揚(yáng)仙逸。

甫祥作書講究構(gòu)圖、經(jīng)營位置,在對比呼應(yīng)中完成,讓人有一種很想閱讀的沖動。其用筆方整,且能于方整中見險(xiǎn)絕,字劃安排緊湊勻稱,字型長短相間,行筆于險(xiǎn)勁中尋求穩(wěn)定。觀其書作,能讓人感受到骨力、姿態(tài)、神韻、氣魄之精妙。

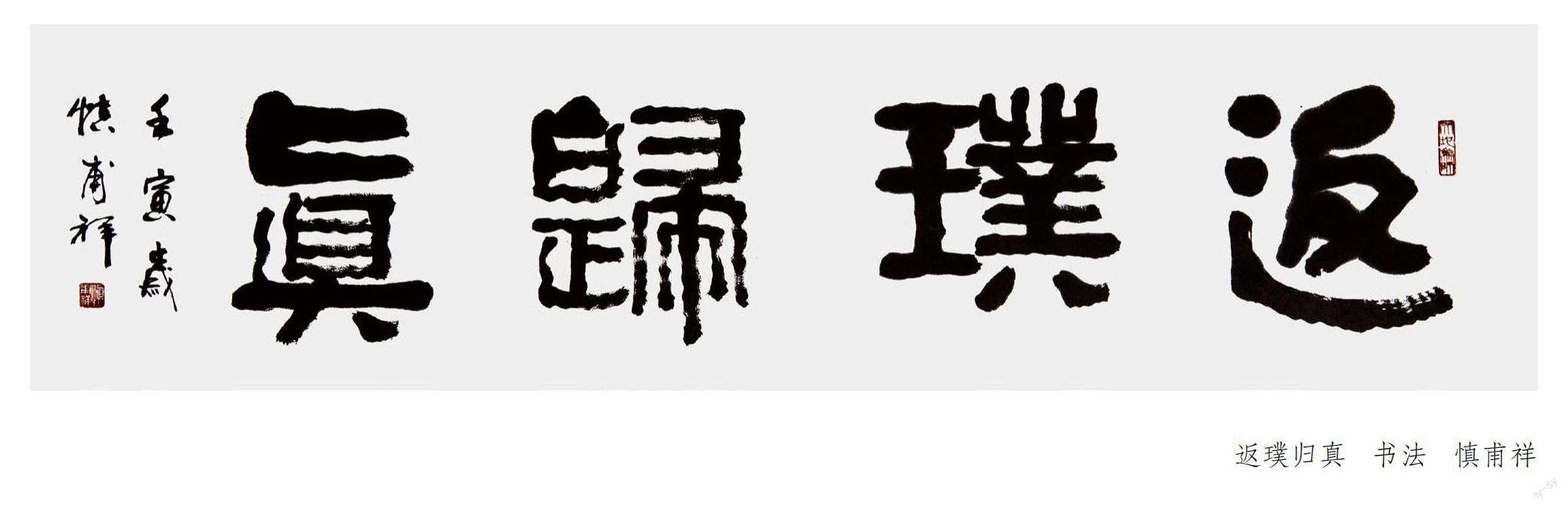

我特別喜歡他的篆書,看第一眼就讓人深感氣度不凡,好看、耐看。他的篆書既有篆隸結(jié)合體的韻味,又融合了印章篆字的筆法,筆法老辣、規(guī)整穩(wěn)健、舒展大氣,較好地傳承了齊(白石)派篆書特點(diǎn)。

好的筆法是筋骨、肌肉的相稱與協(xié)調(diào),一筆下去,或肥或瘦,或長或短,或方或圓,或正或倚,皆有火候、分寸。甫祥先生的篆書,筋骨、肌肉的比例協(xié)調(diào)、勻稱,關(guān)鍵扛鼎之筆畫力道、勁道十足,而通篇既沒有突兀之筆,也無不諧之音,值得玩味。

慎甫祥書法的另一個特點(diǎn)是氣韻暢通。他的字一橫一豎、一撇一捺,都要一筆成功,這對寫大字要求尤其高。若一次不行,重描一次,即成敗筆。不但不能描,就連運(yùn)筆稍稍停頓、遲疑,也會失去原有的氣韻。氣韻斷了,就顯呆滯,就沒有了精氣神。

慎甫祥書篆,步李立后塵,以《天發(fā)神讖碑》為皈依,然后揉以金文、甲骨文、簡帛,方筆頓挫直下,墨色干濕相雜,體現(xiàn)出刻印的刀法和書法的筆法,凝重典雅。特別是他的篆書中常用的“飛白”,在濃重墨色襯托下,筆畫絲絲露白,別有一番情趣。

譬如其篆書條幅“隨緣惜福”,四個字直瀉而下,有如高山墜石。章法嚴(yán)謹(jǐn),擇篆結(jié)體合度,用筆則起筆重而收筆時(shí)墨已枯,由于輕重徐疾得宜,“飛白”處斑駁遲澀,呈現(xiàn)出一股古樸雄奇而又精神抖擻之氣。

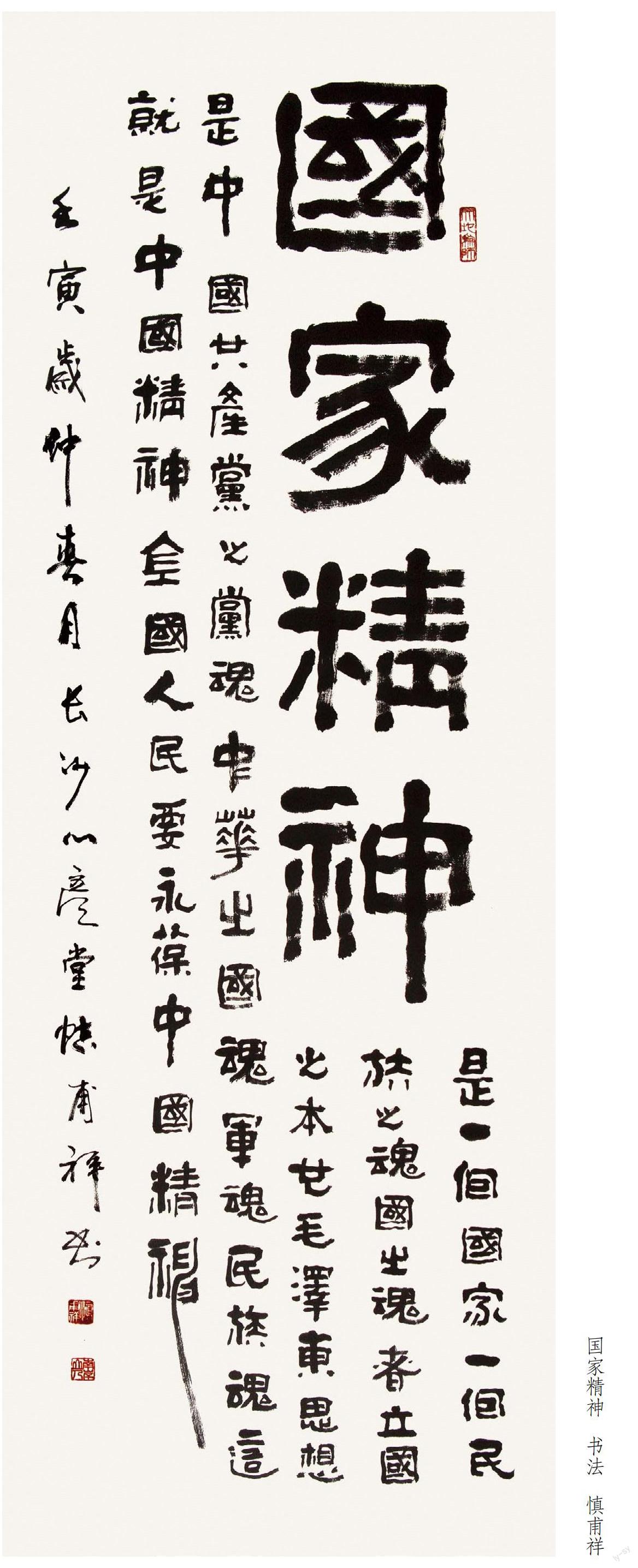

慎甫祥隸書學(xué)王超塵先生,在技法上方圓并重,常以側(cè)鋒起筆,絞鋒行筆,氣貫于毫,墨顯于紙,寫出了漢碑斧劈刀削、斬釘截鐵、鋼打鐵鑄的藝術(shù)效果,再現(xiàn)了漢隸大氣磅礴、奇崛方雄的藝術(shù)風(fēng)格。

甫祥的書法,自有名門風(fēng)貌。其大字作品《厚德載福》,碑帖兼容,線條在厚重中寓飛動之勢,簡約凝練、剛健質(zhì)樸;結(jié)體平中見奇、力求變化;空間安排疏朗有致、氣脈通暢。其橫幅作品頗有文氣,得自然流動之趣,《虎嘯龍吟》章法尤為巧妙,有疏密錯落之致,節(jié)奏感很好。

日前,甫祥先生分別以隸書和篆書為我書寫了楊慎的《臨江仙》和李白的《望廬山瀑布》。筆力遒勁而潤澤,風(fēng)格更顯老辣,結(jié)體沉郁舒展,起收變幻自如,枯筆飛白靈動不拘,極具韻律感,法度謹(jǐn)嚴(yán)卻又自由即興,呈現(xiàn)出從心所欲不逾矩的境界,近觀細(xì)玩,令人不覺沉醉,歡喜贊嘆不已。

慎甫祥說:王超塵先生隸書最難和最有韻味的地方是枯筆。王老在行筆時(shí)的枯筆飛白中,其筆總是在波動、扭絞,有一種特別的旋律感。他人摹仿,常常只得其形,蓋因心中沒有靈動旋律的自然流露也。

書藝之外,甫祥先生尤擅太極,并有意將太極的內(nèi)勁融入到書法練習(xí)中,以綿綿氣韻注于筆端,將太極拳的上與下、高與低、進(jìn)與退、柔與剛之動力,和太極手法的掤、捋、擠、按、采、挒、肘、靠自覺地賦予書法形式之上,使傳統(tǒng)的書法作品更加生動舒展、圓潤、飄逸、灑脫而柔美。

筆法離不開“身法”,甫祥先生主張書法全身力到,即力送筆端,以意念引走筆鋒、剛?cè)嵯酀?jì),使筆畫線條如太極拳收放自如,行云流水,靜中有動,動中寓靜,給人以美的動感。

慎甫祥說:書法藝術(shù)的“力”與太極拳的“力”是一個意思。這個力絕不是大力士或粗壯工的拙勁,而是久久練出的內(nèi)勁,即意之所至,氣即至焉,力由意生,意到力至,恰到好處。