知識·空間·權益:國外移動學習研究的理論圖景與邏輯理路

[摘? ?要] 移動學習是一種運用個人移動設備在多種環境中實現教學或自學目標的學習活動,被視為優化教育資源配置和保障教育公平的重要方案。本研究采用科克倫系統評價法及內容分析法對國外文獻進行篩選與分析,厘清了國際移動學習研究的整體狀態、發展趨勢、理論圖景、階段性發展特點和標志;在此基礎上總結了知識在移動學習中作為輔助性要素和主導性要素時的特征,不同學習場合下的無縫銜接和不同學習場景下臨場感回歸的表現與機制,以及社會性發展向度與內生性發展向度下移動學習對教育增權和教育公平的積極影響,以期為未來移動學習發展提供學理依據和實踐參考。

[關鍵詞] 移動學習; 綜述; 實踐進程; 理論圖景; 邏輯理路

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

一、引? ?言

移動技術的進步和云計算系統的引入促發了基于移動設備的教學革新[1-2]。移動學習通過營造學習環境、促進新技術擴散來滿足學習者的教育期望,利用交互式學習獲取更為廣泛的教育資源和教育信息,被視為優化教育資源配置和保障教育公平的重要方案。在移動技術不斷發展、移動教學應用不斷深入的時代背景下,當前國際移動學習研究的整體狀態如何,發展趨勢如何,其理論圖景、發展特點和內在邏輯為何,成為值得挖掘的議題。有鑒于此,本研究借助國外多個科學引文數據庫,采用系統評價方法梳理并篩選了相關文獻,在此基礎上歸納國際移動學習研究的理論圖景與實踐進程,進而剖析其內在的技術邏輯、時空邏輯和權益邏輯,以期為移動學習領域的進一步探索與實踐提供參考。

二、文獻檢索與概述

移動學習研究是一種貫通教育目標、教學過程和技術支撐的學術探索,具有跨學科、開放性的特征,常規的文獻計量方法較難歸納和提煉其研究主線,因此本研究參照科克倫系統評價法(Cochrane Systematic Review)對文獻進行檢索和篩選,依據循證原則確定文獻的納入標準與剔除標準[3]。截至2021年11月,在Web of Science、ScienceDirect、Eric和Scopus中使用教育學、計算機科學與技術的相關專業術語進行交叉組合檢索,去除重復文獻,共檢索到英文文獻4219篇,在線剔除“學位論文”“會議論文”“書評”等文獻類型后,共獲得384篇研究論文(Article);進而閱讀全文,人工剔除內容不足三個版面以及非基礎數據文獻(如綜述),最終有212篇文獻滿足檢索要求,作為本研究的數據來源。

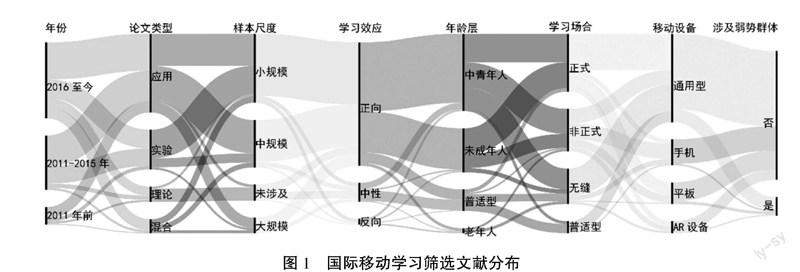

本研究采用內容分析法歸納與演繹國際移動學習的整體樣態與研究趨勢,即根據顯式編碼規則將信息壓縮至各核心指標,體現其系統性和關聯性。本組核心指標包括發表年份、論文類型、樣本尺度、學習效應、樣本年齡層、移動學習場合、移動學習設備類型以及是否關注弱勢群體8項。數據的整體樣態顯示(見表1),近年國際移動學習研究方興未艾,超過一半的論文發表于近5年,88%的論文發表于近10年;論文主要以應用和實驗類為主,絕大多數結果指向移動學習的正向效應;研究尺度集中于100人以下的小規模樣本,且多分布于中青年和未成年學習者之中;正式學習場合和通用型移動設備始終是研究的重點。數據的發展脈絡顯示(如圖1所示),近5年學術界開始關注移動學習的消極效應,以及移動學習在弱勢群體中的接納和使用;隨著技術的發展,“無縫學習”(Seamless Learning)理念、AR設備等要素日益受到研究者的青睞。

三、移動學習的理論發展與實踐進程

“以掌上設備為工具的學習”是學者對移動學習的早期定義。隨著技術的迅速發展,這類基于特定工具的界定無法概括其主要特征,學者們認為對移動學習中教學法、技術設備、環境和社會交互四個核心結構的關聯表達更能反映其學習屬性,而非限于技術屬性[4]。基于此,移動學習被描述為一種通過社會交往和內容交互,運用個人移動設備在多種環境中實現教學或自學目標的學習活動[5],學習者能夠自由參與學習活動而不受時間和物理空間的束縛。對移動學習理論發展與實踐進程的分析和探討,可以促進移動學習研究擺脫籠統、模糊的狀態,建立起具有秩序感和確定性的邏輯框架和研究立場。

(一)概念框架、接受模型與評估方案

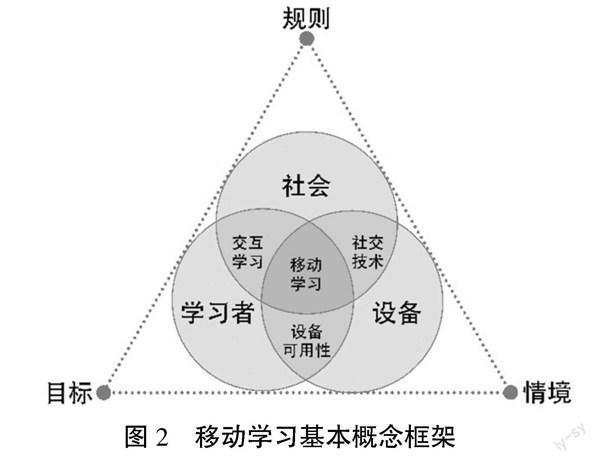

移動學習不僅涉及個體對知識的主動構建,也包含系統對個體如何思考、學習、感知、工作和互動的充分理解,是一個系統化的社會認知活動。活動理論(Activity Theory)是探討學習活動與情境關系的經典論述[6],它在社會文化理論(Social-cultural Theory)的基礎上形成了包括情境、工具、控制、溝通、目標在內的要素模型,用以分析新技術對學習活動的介導作用[7]。它對移動學習與環境的互洽性問題,情境交付、動機與控制互動、引導性反思、反思性數據收集和內容構建問題,教師和學習者在移動學習活動中的角色問題,以及移動學習的社會背景問題等均作了充分探討[8],成為移動學習概念框架的雛形。2006年,Koole Marguerite引入本體論觀點,首次提出移動學習理性分析框架(Framework for the Rational Analysis of Mobile Learning),被業界認可為分析移動學習的基本概念框架[9]。框架認為,在信息情境和集合論邏輯下,設備、學習者和社會構成移動學習的三個核心圈層,三者交互重疊形成交互學習(Interaction Learning)、社交技術(Social Technology)和設備使用(Device Usability)交叉點,在目標(Objective)、規則(Rules)和情境(Context)的引導下為移動學習服務(如圖2所示),基本概念框架的確定為移動學習的發展提供了學理依據和實踐參考。

隨著移動學習的深度發展,學習者對移動技術和設備的接納、適應與有效使用成為設計者和研究者關注的重點。1989年,Fred Davis基于理性行動理論和計劃行為理論形成了技術接受模型(Technology Acceptance Model,簡稱TAM),被廣泛應用于對技術接納影響因素的分析,該模型認為感知易用性(Perceived Ease of Use)和感知有用性(Perceived Usefulness)這兩個變量在系統特征(外部變量)和潛在技術使用(使用態度、行動傾向)之間起到了中介作用(圖2)[10];在此基礎上,Venkatesh、Morris等人提出了技術接受和使用統一理論(the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,簡稱UTAUT),在移動學習研究中廣為沿用[11-12]。在不同的移動學習架構、框架、系統及情境中,技術接受模型的結構要素不斷得到測試、改進和擴展[2,11]。主要涉及情境要素,例如技術準備度、自適應學習能力、主觀規范、感知行為控制、創新能力等[13-14],以及前置要素和結果要素,例如系統難度、設備性能、學習效果、學習者滿意度等[15]。對移動學習接納與使用機制的探討不僅有助于“以人文本”地測評移動學習技術,也為科學評價移動學習效果提供了參考。

一個全方位、過程性的鏈式評估方案是移動學習良性發展的重要保障。目前,移動學習評估主要遵循三級評估方案(3-Level Evaluation Framework,簡稱3-LEF),該方案由Vavoula與Sharples開發,初期試用于博物館數字化探究式學習項目評估[16]。該評估方案高度結構化,可以科學測評移動學習的潛力與有效性:從發展維度看,它貫穿于移動學習的概念化、需求分析、設計、實施和部署全過程;從范疇維度看,它不僅關注觸發移動學習的社會文化背景,也關注中觀的個人學習經驗模式和關鍵事件,以及微觀的個體行為、交互和活動;從內生維度出發,它提出全面記錄移動學習期望、移動學習活動以及兩者差距這三類數據,以便進一步分析比對。值得關注的是,評估方案、概念框架、接受模型三者不僅在本質上相通,而且在移動學習的相關研究與實踐中相互完善。

(二)發展進程

移動學習的歷史并非線性發展,而是根據移動設備、技術方法與教育用途三者的融合程度而層層遞進、螺旋推進。20世紀90年代,第一代個人學習數字輔助(Personal Digital Assistants,簡稱PDAs)嶄露頭角[17]。以掌上電腦和掌上設備為主要標志的PDAs的便攜和移動性能不斷增強,由錄播技術衍生出的情境化學習機會持續增加。一些學者作出了“移動設備將徹底改變教育”的暢想,并提出專業術語“移動學習”對研究對象進行規范化表述[18]。在移動學習觸發期的教學情境中,其使用者主要為教師群體,內容依賴于知識資源庫,使用場景也限于覆蓋無線網絡的教室或教學現場。移動學習更似“移動”+“學習”的概念性表達,未能突破電子學習的屬性。

21世紀伊始,3G智能手機和平板電腦的出現滿足了現代教學對效率、積極性及協同性的要求,業界對移動學習的關注也由技術導向轉為實用導向,這個轉變將移動學習的發展推向了高峰。教育理念和教學設計成為評估移動學習系統和應用程序的新指標,形成了整合技術的學科教學知識框架(Technological Pedagogical Content Knowledge,簡稱TPACK),移動學習被引入基礎教育與高等教育的學科教學中[11,19]。硬件方面,設備在尺寸、計算能力、網絡兼容、工具介導、驅動界面上均有了突破性發展,虛擬現實技術和增強虛擬現實技術有效地促進了情境學習體驗[20],構建起課堂反應、教學支持等系統,形成了以學習者為中心的個體學習或協作學習范式。

此后,移動社交媒體的加入為移動學習提供了全新的發展契機。隨著4G的普及與5G的發展,社交移動媒體在教育中的使用愈發頻繁,學習場域與時空連續統被進一步打破,正式和非正式學習環境得以拼接,“無縫學習”應運而生,成為實現教育公平、推進終身學習的重要方案[21]。它建構起了具備大數據、自適應、去中心化等特征的移動學習新模式,即移動學習被鐫刻進日常生活的結構之中,成為具有普適價值的學習范式[22]。

四、移動學習研究中的三重邏輯

對概念框架、接受模型、評估方案與發展進程的分析幫助刻畫了移動學習研究的理論基調與實踐縱深,深入描繪了移動學習發展的顯性要素。基于此,本研究遵循“知識—空間—權益”的基本結構,進一步剖析了技術迭代中知識的特征,時空關照下移動學習場所、場合與場景的關聯與表征,以及權益共享理念下移動學習的全新參與框架,勾勒出國外移動學習研究的整體邏輯理路。

(一)技術迭代:移動學習中的知識演進

隨著科技的外溢和衍生,知識生產不斷突破學科與機構的壁壘[23],與教育、教學形成更廣泛的關聯。在此背景下,學者提出了整合技術的學科教學知識框架,替換、擴充和轉化框架(the Replacement,Amplification,and Transformation Framework,簡稱RAT),以及汲取兩者優點的替代、增強、修改和重新定義框架(the Substitution,Augmentation,Modification,and Redefinition Framework,簡稱 SAMR)來解讀技術、知識與教學的有效融合。SAMR的四個核心構念反映了技術依托知識發生迭代的四個發展階段,這與移動學習發展的技術邏輯相吻合。在替代與增強階段,移動技術是通過強化自身來促進學習的輔助性要素,立足于對知識的理解與應用;在修改與重新定義階段,移動技術發展為調試自我、改變學習方式的引導性要素,投身于對知識的創新與反思。

在移動學習發展的觸發期,技術著眼于對知識的理解和應用。該階段的移動學習是一種基于實用主義和行為主義的嘗試,知識的篩選和構建主要依賴教師和專家權威,無需通過推理機作出判斷和決策,移動技術僅僅是學習的輔助策略。例如播客模式,它通過編碼方式將顯性知識組合、轉換成音頻或視頻文件,建立學習資源庫,供下載至數字媒體播放器上收聽或觀看,這一模式隨著蘋果公司iPod的普及而被廣泛使用。為解決錄播形式在存儲、傳輸和獲取知識過程中缺乏互動性的問題,教育技術領域專家和實踐者開發了個性化智能移動學習、實時直播課堂教學[24]等系統,為強化人機交互、整合和應用跨學科知識創造了可能,是時空壓縮語境下符合知識生產模式Ⅱ發展需求的有效探索。

當移動學習發展漸入正軌,技術由強調量轉變為尋求質變。技術的突破性發展與知識生產模式Ⅲ中的創新和反思相一致。該階段的移動學習超越了學科壁壘及教師、專家權威的限制,更加關注技術在創設適應性情境及多維聚合知識結構中的引導功能。例如基于自適應學習和支架理論(Scaffolding Theory)的自適應學習系統,其優勢在于學習者能夠在增強現實中扮演移動模擬的不同參與角色,促進主體之間的社會知識構建,促進顯性知識與隱性知識在混合情境中實現內化與外化[25]。同時,移動互動教學反饋系統、混合現實學習環境、情境感知移動學習、教育決策任務交互框架、交互式服務模塊等設計策略均被納入了技術參考范疇,通過建構情境化、交互式、超學科的知識集群與知識網絡生成知識創新系統[20,26-27]。然而,關于移動學習中技術決定論的批判也從未停止,尤其是正式教育體系中對移動成癮性、知識單元化的反思等等,可見創新與反思都是促進移動學習技術迭代的重要推力。

(二)時空重塑:移動學習中的場所感知

空間能力是獲取知識的重要因素之一。技術幫助學習者突破了身體的限制,與之共享大量復雜的空間圖式和知識,遠遠超越了個人通過直接經驗所能獲得的限度。場所原本是一個靜態的物理空間,為學習者進行在地、在場的知識活動與情感體驗提供物理場合。場合是一個動態的具有社會學意義的空間概念,它包含了特定時間、特定人群的行為事件和行為背景,可根據其規范程度與層次結構作正式與非正式、私人與公共等之分。場景脫胎于藝術戲劇學領域的舞臺布置,信息化和智能化賦予了它虛、實相兼的特征與功能,不僅包括實體場所中的具身體驗與主體交往,也包括虛擬環境下的媒介支持與信息交互。移動技術的進步和迭代對移動學習的時空觀產生了重要影響,主要體現在學習場所與場合、學習場所與場景這兩對關系的變化之中。

技術演進使得學習空間的界限變得模糊,也帶來了新的學習理念。場所與場合的貫通主要體現在以移動技術為介導,實現不同學習環境的無縫銜接。例如基于技術增強學習技術而萌生的“無縫學習”理念,即在正式和非正式學習場合、個人和社會學習、物理世界和網絡空間等維度上形成學習機會與學習過程的連續統一體,彌合時空差異[21]。學者們基于社會學習、情境學習和知識構建理論,將“無縫學習”的主要特征歸納為:包含正式與非正式學習;包含個性化和社會性學習;跨時間學習;泛在知識訪問;包含物理和數字世界;多種設備類型的組合使用;多個學習任務之間的無縫快速切換;知識綜合;包含多種教學或學習活動模式等[28],這些特征對移動學習的性質、過程和結果產生了重要的影響[29]。此外,關于“無縫學習”的設計框架、評價標準等也逐漸受到關注。

教育學領域對場景的關注與移動技術的發展密不可分。在依賴于廣播、電腦等固定設備的電子傳播時代,電子學習整體呈現時空異步狀態;移動傳播時代則是基于場景的服務,即注重學習者對場景的感知和信息的適配[30]。Robert Scoble和Shel Israel提出,新的場景時代以移動設備、社交媒體、大數據、傳感器和定位系統這“場景五力”的結合為標志[31]。在移動設備及增強現實技術的幫助下,學習系統能夠在真實的學習環境中為用戶提供沉浸式的場景服務和學習體驗。例如基于教育游戲的情境感知移動應用程序(Context-aware Mobile Educational Game),該系統通過故事生成引擎和智能適配技術[32],讓學習者能夠在教育游戲場景中進行角色扮演和互動,有效地激發了學習動機和效能。除K-12教育體系外,增強情境感知的移動學習模式還被廣泛運用于二語習得、研究生在線課程設計、醫護人員培訓課程開發、職前教師培訓項目之中[32-33]。學習場所和場景的結合促進了臨場感的回歸,而智能穿戴等設備的開發和運用又為此注入了新的活力,是工具理性下回歸場所感與主體間性的有效嘗試。

(三)權益共享:移動學習中的參與框架

受教育權是公民接受教育的機會和獲得相應物質幫助的權利[34]。隨著社會發展水平的提升、育人導向的轉變以及技術迭代和時空重塑的加權,對教育選擇和教育公平的主張成為教育增權的新內涵[34]。以教育信息化提升教育機會、促進教育公平,蘊涵著人類對技術如何破解教育供給失衡問題的實踐訴求,以及技術如何兼顧教育起點公平、過程公平和結果公平的價值訴求,教育增權既是一種目標,也是一種途徑[35-36]。在移動學習普及化的語境下,移動學習對增權主張的回應主要呈現兩個指向,一是關注以優化教育資源配置和促進教育均衡發展為代表的社會性發展向度,二是強調滿足多元學習訴求和個性化教育資源供給的內生性發展向度。

從社會發展角度看,受經濟基礎、政治局勢、文化差異、資源總量等條件的制約,全球教育失衡現象普遍存在[37],國外學者已對移動學習在提升發展中國家義務教育普及率,推動移民教育,降低教育中的性別、種族差異,降低區域、城鄉差異等方面進行了深入的探討和分析[36,38],認為移動學習在應對社會性因素引起的教育失衡中具有積極作用,能夠有效助力群體性的教育增權,賦予學習者選擇學習的權利和信念[39]。移動學習的優勢主要體現在能夠便捷地獲取信息和資源、以包容和頻繁協作的方式展開、增加資源和行動的透明度、打破教育的排他性結構,推動宏觀層面的教育增權與權益共享。

隨著文明的進步,社會看待和對待弱勢人群的方案正從醫學模式轉向人文模式,在教育上則體現為從隔離到全納、從排斥到共享的發展過程。技術有助于創造新的學習和教學方式,賦予學習者參加和個人需求、能力相匹配的基本訓練、模擬、探索或交流的權利[40];移動學習則進一步突破時間、空間、身體等的限制,從服務微觀個體的角度為全納教育與終身學習體系構建作出重要貢獻。例如對普通課程進行解構和情境化重構,使學習過程滿足認知、感官或移動障礙人群的需求。此外,隨著老齡化向縱深發展,學者對老年人群的數字化生活融入、技術接納、移動學習需求、學習程序開發等也展開了廣泛而深入的研究,并從技術賦能、代際支持、政策扶持等角度提出了解決策略和方案[41]。當然,學術界對于移動學習是為弱勢群體賦權增能還是進一步擴大差距的辯論從未停息[29],但是以辯證張力為前提且更具描述性而非規范性的學術爭鳴,可以為移動學習研究提供更為豐富的聲音。

五、結? ?語

移動學習通過借助計算和通信的力量來增強學習過程,徹底改變了學習的生命周期與開展形式。但在實際的開發及使用中,仍然面臨諸多技術障礙,例如數據依賴導致的并行編碼和解碼復雜化問題,多媒體內容和實時流傳輸的安全問題,學習者異質性導致的跨情境交互問題等等,縱觀移動學習的發展脈絡,無論是技術迭代、空間重塑還是權益共享,均是遵循規律,不斷前行,臻于至善。有鑒于此,通過文獻分析把握移動學習的理論圖景、實踐進程與邏輯理路,才能更好地理解移動學習本質,詮釋移動學習內涵,解決移動學習問題,全面推動移動學習發展。

[參考文獻]

[1] YOUSAFZAI A, CHANG V, GANI A, NOOR R M. Multimedia augmented m-learning: issues, trends and open challenges[J]. International journal of information management, 2016, 36(5): 784-792.

[2] LIU Y, LI H X, CARLSSON C. Factors driving the adoption of m-learning: an empirical study[J]. Computers & education, 2010, 55(3): 1211-1219.

[3] 李靜,李幼平. 不斷完善與發展的Cochrane系統評價[J]. 中國循證醫學雜志,2008(9):742-743.

[4] TRAXLER J. Learning in a mobile age[J]. International journal of mobile and blended learning, 2009, 1(1): 1-12.

[5] CROMPTON H. Mobile learning: new approach, new theory[M]//BERGE Z L, MUILENBURG L Y. Handbook of mobile learning. Florence, KY: Routledge. 2013.

[6] VYGOTSKY L. Mind in society: the development of higher psychological processes[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

[7] CHUNG C J, HWANG G J, LAI C L. A review of experimental mobile learning research in 2010-2016 based on the activity theory framework[J]. Computers & education, 2019(129): 1-13.

[8] TAYLOR J, SHARPLES M, O'MALLEY C, VAVOULA G, WAYCOTT J. Towards a task model for mobile learning: a dialectical approach[J]. International journal of learning technology, 2006, 2(2-3): 138-158.

[9] KOOLE M, BUCK R, ANDERSON K, LAJ D. A comparison of the uptake of two research models in mobile learning: the FRAME model and the 3-level evaluation framework[J]. Education sciences, 2018, 8(3): 113-134.

[10] DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J]. MIS quarterly, 1989, 13(3): 319-140.

[11] SAROIA A I, GAO S. Investigating university students' intention to use mobile learning management systems in Sweden[J]. Innovations in education and teaching international, 2019, 56(5): 569-580.

[12] VENKATESH V, MORRIS M G, DAVIS G B, DAVIS F D. User acceptance of information technology: toward a unified view[J]. MIS quarterly, 2003, 27(3): 425-478.

[13] CHRISTENSEN R, KNEZEK G. Readiness for integrating mobile learning in the classroom: challenges, preferences and possibilities[J]. Computers in human behavior, 2017, 76: 112-121.

[14] JENO L M, ADACHI P J C, GRYTNES J A, VANDVIK V, DECI E L. The effects of m-learning on motivation, achievement and well-being: a self-determination theory approach[J]. British journal of educational technology, 2019, 50(2): 669-683.

[15] AL-EMRAN M, MEZHUYEV V, KAMALUDIN A. Technology acceptance model in m-learning context: a systematic review[J]. Computers & education, 2018, 125: 389-412.

[16] VAVOULA G, SHARPLES M, RUDMAN P, MEEK J, LONSDALE P. Myartspace: design and evaluation of support for learning with multimedia phones between classrooms and museums[J]. Computer & education, 2009, 53: 286-299.

[17] LARU J, NAYKKI P, JARVELA S. Four stages of research on the educational use of ubiquitous computing[J]. Ieee transactions on learning technologies, 2015, 8(1): 69-82.

[18] SHARPLES M. Disruptive devices: mobile technology for conversational learning[J]. International journal of continuing engineering education and life long learning, 2009, 12(5-6): 504-520.

[19] DE-MARCOS L, RAMON HILERA J, BARCHINO R, JIMENEZ L, JAVIER MARTINEZ J, ANTONIO GUTIERREZ J, MARIA GUTIERREZ J, OTON S. An experiment for improving students performance in secondary and tertiary education by means of m-learning auto-assessment[J]. Computers & education, 2010, 55(3): 1069-1079.

[20] HUANG Y M, CHIU P S. The effectiveness of a meaningful learning-based evaluation model for context-aware mobile learning[J]. British journal of educational technology, 2015, 46(2): 437-447.

[21] MILLS L A, KNEZEK G, KHADDAGE F. Information seeking, information sharing, and going mobile: three bridges to informal learning[J]. Computers in human behavior, 2014, 32: 324-334.

[22] JEONG K O. Facilitating sustainable self-directed learning experience with the use of mobile-assisted language learning[J]. Sustainability, 2022, 14(5): 2894.

[23] 邁克爾·吉登斯,卡米耶·利摩日,黑爾佳·諾沃提尼,等. 知識生產的新模式:當代社會科學與研究的動力學[M]. 陳洪捷, 沈文欽,等譯.北京:北京大學出版社,2011.

[24] SHEN R, WANG M, PAN X. Increasing interactivity in blended classrooms through a cutting-edge mobile learning system[J]. British journal of educational technology, 2008, 39(6): 1073-1086.

[25] YIN C, SONG Y, TABATA Y, OGATA H, HWANG G J. Developing and implementing a framework of participatory simulation for mobile learning using scaffolding[J]. Educational technology & society, 2013, 16(2): 137-150.

[26] FRANK J A, KAPILA V. Mixed-reality learning environments: integrating mobile interfaces with laboratory test-beds[J]. Computers & education, 2017, 110: 88-104.

[27] 安濤,韓雪婧,周進. 知識生產模式視野下的教育技術學發展路徑[J]. 電化教育研究,2019,40(1):39-44.

[28] WONG L H. A learner-centric view of mobile seamless learning[J]. British journal of educational technology, 2012, 43(1): E19-E23.

[29] LOOI C K, SEOW P, ZHANG B, SO H J, CHEN W, WONG L H. Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: a research agenda[J]. British journal of educational technology, 2010, 41(2): 154-169.

[30] 彭蘭. 場景: 移動時代媒體的新要素[J]. 新聞記者, 2015(3): 20-27.

[31] SCOBLE R, ISRAEL S. Age of context mobile,sensors, data and the future of privacy[M]. South Carolina: Createspace Independent Publishing Platform,2013.

[32] SANDBERG J, MARIS M, HOOGENDOORN P. The added value of a gaming context and intelligent adaptation for a mobile learning application for vocabulary learning[J]. Computers & education, 2014, 76: 119-130.

[33] SUNGUR-GUL K, ATES H. Understanding pre-service teachers' mobile learning readiness using theory of planned behavior[J]. Educational technology & society, 2021, 24(2): 44-57.

[34] 勞凱聲. 受教育權新論[J]. 教育研究, 2021, 42(8): 23-34.

[35] 胡小勇,許婷,曹宇星,徐歡云.信息化促進新時代基礎教育公平理論研究:內涵、路徑與策略[J].電化教育研究,2020,41(9):34-40.

[36] 熊才平,丁繼紅,葛軍,胡萍. 信息技術促進教育公平整體推進策略的轉移邏輯[J]. 教育研究,2016,37(11):39-46.

[37] BOEREN E, ROUMELL E A, ROESSGER K M. COVID-19 and the future of adult education: an editorial[J]. Adult education quarterly, 2020, 70(3): 201-204.

[38] ABUJAROUR S, AJJAN H, FEDOROWICZ J, KOESTER A. ICT support for refugees and undocumented immigrants[J]. Communications of the association for information systems, 2021, 48: 456-475.

[39] FUNES M, MACKNESS J. When inclusion excludes: a counter narrative of open online education[J]. Learning, media and technology, 2018, 43(2): 119-138.

[40] BERTINI E, KIMANI S. Mobile devices: opportunities for users with special needs[J]. Lecture notes in computer science, 2003, 2795: 486-491.

[41] CHOUDRIE J, PHEERAPHUTTRANGHKOON S, DAVARI S. The digital divide and older adult population adoption, use and diffusion of mobile phones: a quantitative study[J]. Information systems frontiers, 2020, 22(3): 673-695.

Knowledge·Space·Rights: A Theoretical Prospect and Logic Approach of International Mobile Learning Research

ZHU Xiaowen

(School of Education, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou Jiangsu 215009)

[Abstract] Mobile learning is a learning activity that employs personal mobile devices to achieve teaching or self-directed learning goals in various environments, and it is regarded as an important solution to optimize the allocation of educational resources and guarantee educational equity. This study adopts Cochrane system review method and content analysis method to screen and analyze international literature and clarify the overall status, development trend, theoretical prospect, stage development characteristics and signs of international mobile learning researches. On this basis, this study summarizes the characteristics of knowledge as auxiliary and dominant element in mobile learning, the performance and mechanism of seamless connection under different learning occasions and the return of presence under different learning scenarios, as well as the positive influence of mobile learning on education empowerment and education equity under social and endogenous development dimensions. This study could provide a theoretical basis and practical reference for the future development of mobile learning.

[Keywords] Mobile Learning; Literature Review; Practice Process; Theoretical Prospect; Logic Approach

[作者簡介] 朱曉雯(1988—),女,江蘇蘇州人。講師,博士,主要從事在線學習、教育政策與管理等研究。E-mail:zxwswu@126.com。

基金項目:第67批中國博士后科學基金資助項目“基于多源數據循證的在線老年教育效能測度及其政策響應研究”(項目編號:2020M671036)