數學建模:從“結構”走向“建構”

雷興榮

[摘 要]數學建模是對現實問題進行數學抽象,用數學語言來表達問題,用數學方法構建模型解決現實問題。文章通過“正確建模”“優化建模”“活用模型”三大模塊,依托精選素材、積累表象等具體策略培養學生的數學思維,使問題解決從依托數學問題結構轉變為數學建模,有效提高學生的問題解決能力。

[關鍵詞]數學建模;模型思想;問題解決能力

[中圖分類號] G623.5[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2022)17-0011-04

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出:在“問題解決”的教學中,不僅要關注數學問題解決的結果,更要關注學生在解決數學問題中思維的過程。因此,教師要引導學生在實際情境中從數學的視角發現和提出問題、分析問題、建立模型,增強學生解決實際問題的意識和能力。

一、建模困境:小學數學問題解決教學的現狀審視

1.缺少建模,思維散亂

一些教師只注重問題解決方法的訓練,缺乏對學生分析、加工、整合信息能力的培養,沒能引導學生總結問題解決的策略,形成系統的問題解決的模型。

例如,用車運煤,現有載重2噸和3噸的兩輛車,要求每輛車每次都要裝滿,正好可以運完8噸煤,如何安排最合理呢?

某教師首先讓學生自主探究,完成表格的填寫;然后呈現表格(如表1),選擇恰好運完的情況,列出算式4×2+0×3=8(噸)或1×2+2×3=8(噸);最后給出其他練習讓學生訓練。

這位教師重視學生解題能力的培養,但過于偏重解題結果,缺乏問題解決模型的構建。

2.錯誤建模,不善遷移

數學建模應該是基于學生的學習起點、思維方式和問題本質而形成的問題解決策略。但是一些教師在問題解決教學時給學生建立的所謂“模型”并沒有基于問題解決的本質特征。

例如,人教版教材一年級上冊問題解決(如圖1)教學中,關于加法模型、減法模型,一些教師教學時都是告知學生:“見到‘一共,就圈上,列加法算式解答;見到‘剩下,就列減法算式解答。在圖形列式中,‘?在下面的做加法,‘?在上面的做減法。”

這樣的教學沒有真正借助情境去幫助學生理解加法和減法運算的意義。

3.固化模型,機械運用

在分數、百分數解決問題教學中,為了增強學生解決問題的意識和能力,一些教師首先將問題分成知道單位“1”和不知道單位“1”,根據兩種情況,分別建立模型:若知道單位“1”,就用乘法(算術法),用單位“1”的量×對應分率;若不知道“單位1”,就用除法(算術法),用已知量÷對應分率。這樣的教學加上強化練習,看似提升了學生的問題解決能力,但學生的思維也固化了。

二、建模途徑:提升小學生問題解決能力的建模策略

1.正確建模——引發思考,抽象本質

(1)精選素材,激發建模興趣

合理的素材可以讓抽象的知識與學生的經驗建立聯系,引導學生通過聯想、類比等多種思維方式學習。因此,教師要認真選擇數學素材,培養學生數學建模的興趣。

【案例1】“統計圖”的教學

師:育才小學小導游社團的孩子對西湖接待的游客進行了數據統計。

師(出示無數據的統計圖,圖略):你認為哪張圖表示的接待游客多呢?

師(在圖中補充數據,如圖2-1):現在你知道了嗎?

生1:兩張圖表示的都一樣多。

師:曲線明明不一樣,怎么會一樣多呢?

生2:因為縱軸不一樣,第一張圖上的1格代表10萬人,第二張圖上的1格代表20萬人。

師(出示有數據但沒有橫軸信息的統計圖,圖略):隨著西湖游客越來越多,甲、乙兩位船夫也忙得不亦樂乎,誰搭載的乘客多呢?

生3:一樣多。

生4:不好判斷,因為不知道橫軸的數據。

師(在圖中補充橫軸的數據,如圖2-2):現在你知道了嗎?

師:有些圖像看上去一樣,但統計數據不同;有些圖像雖然有所不同,但是統計的數據卻是相同的。在讀取圖中信息和對比分析時,應該要注意些什么?

生5:不僅要觀察圖像,更應分析數據。

生6:標準要統一。

數學建模的價值在于從研究實際問題出發,整理、提煉出數學策略。學習本課之前,學生已經接觸過統計圖,但是在問題解決的過程中容易忽略統計圖的一些要素,缺乏整體的思考和細節的關注。本案例利用現實情境提醒學生分析問題不僅要觀察圖像,還要統一標準。

(2)積累表象,打好建模基礎

教師在教學時要給學生提供必要的物體、模型和圖形等,為學生的思維活動提供必要的素材,幫助學生將實物與抽象的符號聯系起來,進而構建數學知識。

【案例2】以“分數的意義”為例,教師在引領學生分單一的圖形或物體的四分之一的基礎上,給學生提供10個圓片,讓學生任選幾個進行平均分,找出四分之一。

學生有多種分法:有的選擇了偶數個,有的選擇了奇數個,有的是先把每一個圓片平均分成四份后選擇每個圓片的四分之一,有的把所有的圓片看成整體后再平均分成四份……學生通過實際操作,能對單位“1”有更深層的理解和體悟,從而自主建構分數的意義。

對此,教師可通過問題“每個圖形被涂色部分的大小、個數、形狀都不相同,為什么都可用來表示四分之一?”引導學生思考后呈現數學模型(如圖3)。

出示練習:(1)說說你對“我國小學生中,睡眠不足的人數大約占總人數的[23]”的理解。(2)猜一猜圖4中涂色部分有幾個蘋果,為什么?

拼、擺等操作可以將抽象的問題形象化,更利于空間想象能力比較弱的學生。

(3)抽象本質,正確構建模型

數學學習的核心是感受和領悟知識的本質,教師要善于激勵學生主動思考,引導學生理解數學知識的本質,幫助學生構建問題解決的模型。

【案例3】教學“乘法分配律”時,教師可給出3道不同的習題以引導學生發現不同情境問題與數學算式間的共同規律,然后再揭示乘法分配律的數學模型,這樣學生的思維能得到提升和發展,學生對學習的知識也印象深刻。

數學抽象,是先讓學生親身感受到數學知識的產生過程,幫助學生獲得數學概念和規則,形成數學思想和方法,再抽象出必要的數學模型,最后加以解釋和應用,這就是一個建模學習的過程。通過建模學習,能不斷增強學生從數學的視角來分析、思考和解決問題的能力。

2.優化建模——發展思維,提升能力

(1) 深度挖掘,構建有效模型

建構主義認為,數學學習不是知識從外到內的簡單傳遞,而是學生積極主動地建構知識和積累經驗的過程。因此,教師要設計具有一定思考價值的數學問題,幫助學生構建有效的數學模型。

【案例4】被除數、除數、商,如果其中一個量或兩個量變了,還有一個會怎么變?

呈現:

學生舉例驗證,教師根據學生的總結進行歸納。

拓展:

達成共識:被除數和除數同時增加相同的倍數,商不變。

層層遞進的多樣素材和情境問題能激發學生深入思考、主動探究。

(2)拉伸長度,升華數學模型

重疊問題的靈魂是集合思想,集合思想的具體表現形式為用集合圈將具有某種特征的數圈在一起。在學生經歷了集合從實物階段向符號階段抽象的過程后,教師可幫助學生運用熟知的實物來感受數學模型,并且依托數學模型來解決實際問題。

【案例5】如圖5,教師引導學生理解算式“8+9-3”的含義,并且理解“-3”的道理,至此初步建立了重疊問題的數學模型。

接下來教師還可以向學生介紹集合圈的數學歷史故事,舉出生活中的實例,使學生能將所學知識與新情境進行聯系,感受數學的魅力。

這樣的擴展不僅可以激發學生對數學學習的興趣,還能培養學生提出、分析和解決問題的能力。

3.活用模型——拓寬思路,破除定式

(1)注重情境創設

通過創設現實情境的方式引入新知識,既能增強數學學習的趣味性,又有助于學生根據情境靈活選擇數學模型解題。

【案例6】“雞兔同籠”問題的拓展

買物品問題:紅鉛筆每支0.38元,藍鉛筆每支0.22元,兩種鉛筆共買了16支,花了5.60元。紅、藍鉛筆各買了幾支?

三個量的問題:蜘蛛有8條腿,蜻蜓有6條腿和2對翅膀,蟬有6條腿和1對翅膀,現在這三種動物共18只,有118條腿和20對翅膀。每種動物各幾只?

配制鹽水的問題:有甲、乙兩種鹽水,甲種鹽水中含鹽4%,乙種鹽水中含鹽7%。小強要用這兩種鹽水來配制含鹽5%的鹽水60千克,可選用甲種鹽水和乙種鹽水各多少千克?

學生通過某一個問題情境掌握了問題解決的策略,在初步建立了數學模型后,教師可以不斷變換情境,檢驗學生對數學模型的理解和實際運用能力,幫助學生發展和提升數學思維。

(2)適時交流爭辯

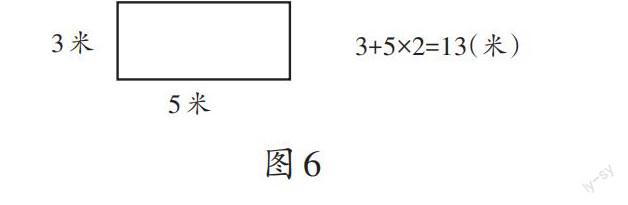

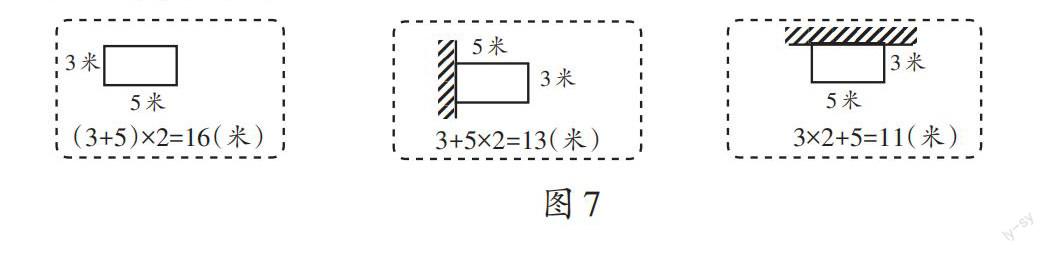

【案例7】一邊靠墻的圖形的周長計算問題:圖6中的長方形的周長計算是否正確?

對于靠墻圖形的周長計算問題,學生錯誤率較高,究其原因是學生對周長的理解不到位。對此,教師需要引導學生通過具體分析來構建正確的模型。開展問題解決教學時,既要結合具體問題情境培養學生建立數學模型的思想,也要避免讓學生陷入固化的數學模型當中。因此,要去模型化,使學生能夠根據實際問題選擇正確的、合適的解題方法。

通過數學建模教學,學生學會了融會貫通知識,更能認識和理解知識的本質規律,能夠根據知識的本質特點正確建立數學模型,從而分析、歸納和解決問題。由此可見,在數學學習中進行數學模型思想的培養和數學模型的建構,其價值和意義是深遠的。

(責編 金 鈴)